授業を変えた3冊の本

おはようございます、coaaachです。

今日は自分の授業観を支えている!影響受けまくっている!「授業を変えた3冊の本」を紹介します。自分の授業を見つめ直したい!と思っている方々のお役に立てると嬉しいです。

1.全員参加の授業作法

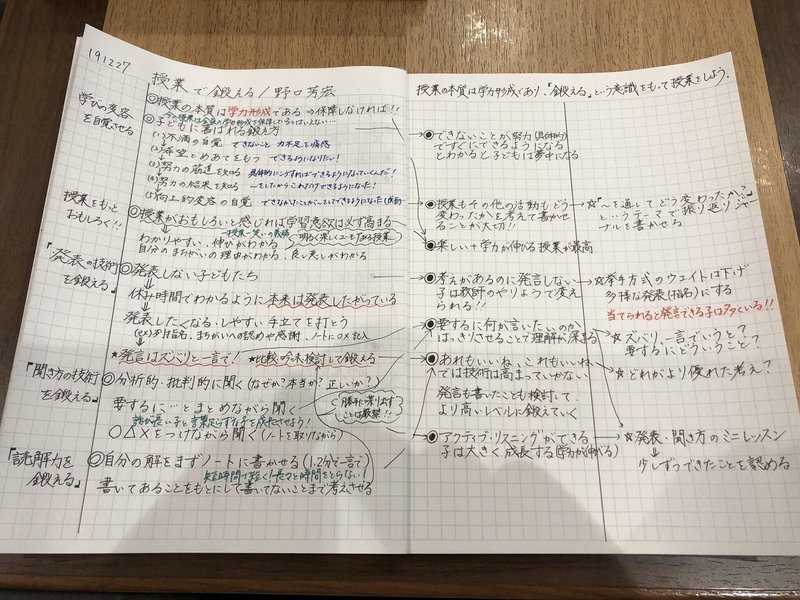

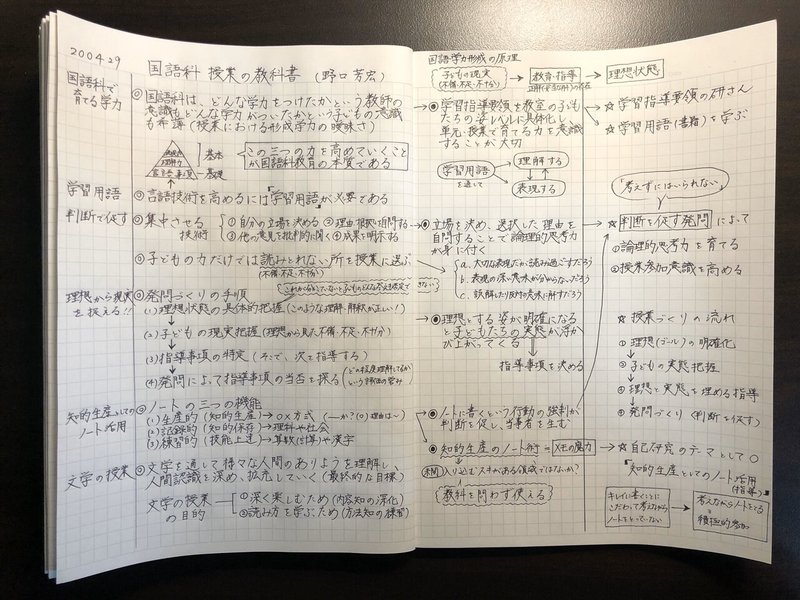

1冊目は、国語教育の大家!野口芳宏先生の著書『全員参加の授業作法』です。授業が上手くいかず悩んでいた初任時代、野口先生の本をとにかく読み漁っていました。

野口先生はあらゆる本の中で、本質を追い求めろ!と書かれています。そして授業の本質は「学力形成」であると。どれだけ活発に見える授業でも、そこに子どもたちの学力向上がなければダメだと痛感しました。本やセミナーで野口先生から学んだことは、今でも自分の授業観を支えています。

野口芳弘先生のセミナーに参加してきました。

— coaaach 嫁の向かいで勉強する夫 (@coaaach0528) December 30, 2019

最後お礼を言いに行くと「教師は本当にいい仕事だよ」と笑顔で話してくれました。

今自分が感じているよさとは、比にならないくらい、教師はいい仕事なんだと思う。

本当にこの仕事に就いてよかった。 pic.twitter.com/3BUe4PisAj

この本で書かれている「参加意欲は自分の立場の自覚から生まれる」は、ずっと意識しています。そこからWhich型や二項対立型、ズレを生む発問などにも関心をもつようになりました。

大切なのは、目の前の子どもが夢中になって学びに参加しているか。やっているように見えて心そこにあらずでは意味がありません。野口先生から最後にいただいた言葉「常時善導、常時全員参加」が授業の軸になっています。

野口先生の他の著書もおすすめです。ぜひ、ご覧になってみてください。

2.「けテぶれ」宿題革命!

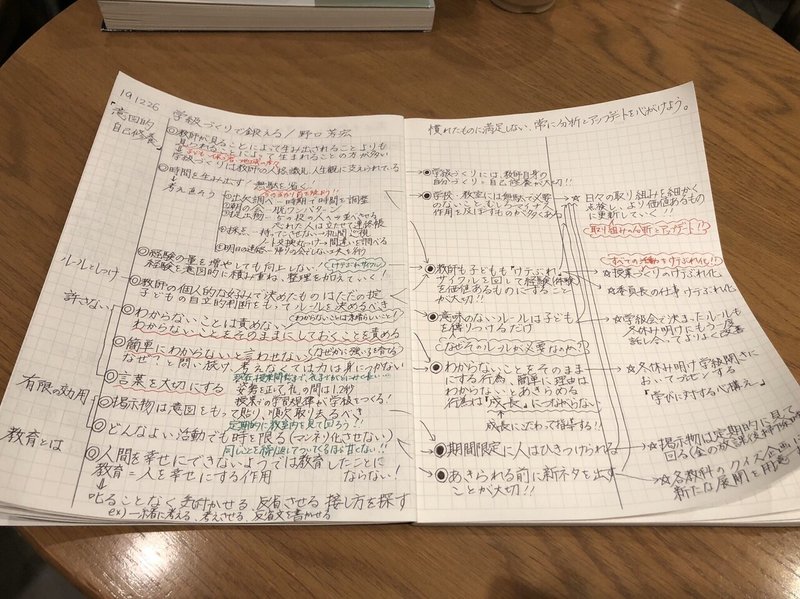

2冊目は、葛原祥太先生の著書『けテぶれ宿題革命!』です。教員2年目、学習者主体の授業づくりを模索していたとき、葛原先生のけテぶれについて書かれた記事を見つけました。

そこに書かれていたのは、まさに自分が追い求めていた子どもが自立した学習者に変わる考え方でした。この本が発売され、セミナーに登壇されると知り、迷わず参加しました。その時のワクワク感を今でも覚えています。

#watcha学び合い

— coaaach 嫁の向かいで勉強する夫 (@coaaach0528) August 24, 2019

葛原先生と会ってみて、すごく自然体な方だなぁと感じました。

2年目でも自分がこれだと思うやり方を突っ走っていいのだと、背中を押していただきました。

何よりcoaaachさんやー!と気付いてくれたことに感激しました🥺

葛原先生!講演のメモ載せます! pic.twitter.com/8mvADYJ4pi

一般的な宿題の在り方に疑問を感じている人も多いはずです。漢字や計算を機械的に練習させたり、音読を丸投げしたり。葛原先生は、そうした宿題の在り方を根底から覆し、自立した学習者に成長するための場だと捉え直しています。

その考え方に感銘を受け、今では授業スタイルを自分なりに改革しています。学力形成において、最重要なのは、子どもたちが自分の手で学びのサイクルを回せることだと考えているからです。この本は宿題革命だけにとどまらず、学習者主体の教育すべてにおける革命の口火を切ったと思っています。

いつかまた葛原先生にお会いして、この感謝を伝えられたらと思っています。

3.教師のいらない授業のつくり方

3冊目は、若松俊介先生の著書『教師のいらない授業のつくり方』です。教員3年目、学習者主体の授業づくりが、自分の力不足で満足できるものにならず、思い悩んでいたとき、この本と出会いました。

自分は今、教師がいなくても、自分で学びを深めていける子を育てられているだろうか。

— coaaach 嫁の向かいで勉強する夫 (@coaaach0528) November 14, 2020

行き着くところは、やっぱり「自立した学習者」の育成。ここを目指していきたいのに、それができてないもどかしさ。

まずは、子ども主体の問いづくりから!#若松俊介#教師のいらない授業のつくり方#朝活 pic.twitter.com/BaNobcLHCe

やはり、自分の授業観として「自立した学習者」は揺るぎませんでした。そのために、教師が活躍する授業を抜け出し、子どもが活躍する授業をつくること。しかし、それができていないもどかしさ。今でも悩み続けていますが、できることを少しずつ実践しています。

特に影響を受けているのは、問いづくり、ふり返り、話し合いです。まだまだ試行錯誤の段階ですが、それがまた楽しくて仕方ありません。若松先生とはまだお会いしたことありませんが、いつか授業を見れる日が来るといいなと密かに思っています。

他の著書もおすすめですので、ぜひご覧になってみてください。

こちらは次の新刊だそうです!発売が楽しみです。

ということで、自分の授業観を支えている!影響受けまくっている!「授業を変えた3冊の本」を紹介しました。

自分の授業の軸は、常時全員参加、自立した学習者です。そのために、自分がやるべきことは、学びを楽しむきっかけ、自ら成長していくきっかけをつくることだと考えています。もちろん学力形成が伴うものです。

まだまだ探究の旅は続きそうです。他にもおすすめの教育書はたくさんあるので、日を改めてご紹介したいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。今回の本紹介が、少しでもみなさんのお役に立っていれば嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?