互助会でのトラブルが急増!不幸になる冠婚葬祭の互助会。最高裁判決で互助会の違法性判明。全国の互助会の債務○兆円に!時代遅れの、、

現在全国の互助会でトラブルが急増している。

特にネット系の葬儀社が増えさらに葬儀の形態が多様化している現代において、金利もつかないこの仕組みに入会して、最悪半分の資金を失うことになる。

本来は経産省もこの仕組みをやめるべきなのだが、過去の累積債務を考えると恐ろしい事態になる可能性があるので、、、、

互助会で冠婚葬祭を行う際に考慮すべき問題点を挙げます:

1. **中途解約手数料**: 解約時に高額な手数料が発生することがあります¹。

2. **サービス内容の不明瞭さ**: 提供されるサービスの範囲が不明確な場合があります¹。

3. **加入者の減少**: 少子高齢化により、新規加入者が減少している問題があります²。

4. **経営の不安定性**: 互助会の経営が不安定で、倒産するリスクがあります²。

5. **積立金の運用失敗**: 低金利や市場の低迷により、積立金の運用が困難です²。

6. **競争の激化**: 同一地域内での互助会同士の競争が激しくなっています³。

7. **葬儀当日の問題**: 担当者の振る舞いや葬儀内容に対する不満が発生することがあります⁴。

8. **葬儀簡素化の影響**: 葬儀の簡素化により、互助会のサービスが過剰であると感じることがあります³。

9. **解約ラッシュ**: 最高裁判所の判決により、解約手数料が無効とされたことで、解約が増加する可能性があります¹。

10. **相互扶助の精神の変化**: 社会情勢の変化により、互助会の存在意義が問われています⁵。

これらの問題点は、互助会を利用する際に十分に検討し、理解した上で決定することが重要です。また、互助会に関する最新の情報や規制については、経済産業省や消費者センターなどの公的機関から得ることができます。互助会を選択する際は、これらの問題点を踏まえた上で、慎重に判断することをお勧めします。

それでは具体的に説明していきます。

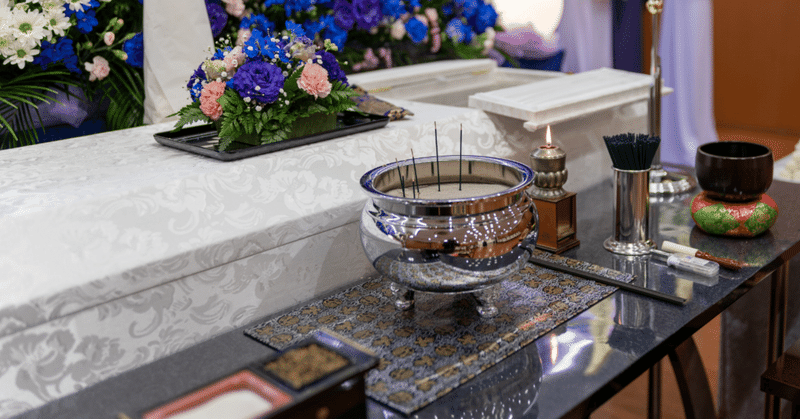

少子高齢化が進み、葬儀を簡素にする傾向が年々強まっています。その中で、少額のお金を積み立て人生最後の一大イベントである葬儀の際に、その積立金を利用し、故人を送る目的で作られた組織「冠婚葬祭互助会」が転機に立たされています。

多額の出費に備えて積み立てる

「冠婚葬祭互助会」は、葬式や結婚式の出費額は多額になるため、日ごろから準備し積み立てることにより、イベントを盛大に行っても困らないよう作られた組織です。昭和20年代の混乱期に多くの互助会が組織され、少額資金を積み立てることで、イザという際に活用してきました。

とくに終戦直後は、人々の暮らしが豊かではなかったため、積み立て方式による費用の捻出は、結構人気がありました。子女の婚礼に際して積立金を利用する人もいましたが、多くは身内の葬式費用となっていました。

互助会に加入していれば、先払いした積立金に応じた葬儀を、通常価格より安く実施できました。さらに互助会が運営するホテルやレストランで、安く食事や宿泊ができる、という付加的なサービスも受けられます。

しかし現在、加入者の多くは親が加入し権利を引き継いだ高齢者が中心で、若い新規加入者は少ないのが実情です。

昭和の終わりころまでは、全国的にも互助会が増加し、多くの葬儀も取り仕切ってきました。専用の葬儀場を所有する互助会も多く、利用者のニーズに合った葬儀を提供してきました。葬儀を派手に行う地域では、冠婚葬祭互助会への加入者も多くいました。

新たな企業が葬祭事業に参入

昭和の終わりまでの葬儀といえば、専門葬儀社と互助会が二大事業者として、圧倒的なシェアを有していました。互助会加入者の家族が亡くなると、互助会に葬儀を依頼します。

互助会未加入者の家族が病院で亡くなると、専門葬儀社の用意した寝台車で自宅まで送られることが多いため、その際に声をかけられ、思わず依頼したケースが結構ありました。互助会の場合は積立額に応じた金額で賄いますが、専門業者の場合は知らないうちに高額になるケースがよく見られました。

しかし日本人の葬儀への意識も変化し、葬儀にあまり費用をかけたくない、という風潮は高まってきました。盛大な葬儀が減り、家族葬が増えています。高齢化の影響で葬儀の総数自体は増えているため、葬祭事業に参入する企業も出てきました。

具体的には、電鉄会社、ホテル、生花店、介護事業者、生活協同組合(生協)・JA(農業協同組合)などが得意分野を生かし、葬儀会場の建設、葬儀様式の提案・運営に参入し、競争が激しくなっています。

最近ではネットを利用した仲介サービスが、業績を伸ばしています。ネットサービスを提供する会社は、ブラックボックスだった葬儀費用を、可視化し安い葬儀を提案することで、業績を伸ばしてきました。

例えば、僧侶を招いた際のお布施の金額、葬儀に用いる祭壇・ひつぎの価格などを比較・明示します。遺族が聞きにくいこともよくわかります。どこに依頼するかの決め手となる、金額の比較が可能です。

ただしネットサービス会社の中には、見かけ上の金額は安くても、車両費や遺影代などが別料金として計算されることも多く、結果として高額になるケースもあり、事前に確認する必要があります。

互助会でもネット発信には力を入れ始めており、会員以外の利用拡大を目指し、わかりやすい料金メニューを提示しています。家族葬など小規模な葬儀にも対応し、成果をあげている互助会もあります。

業界全体でも言い値で料金が決まる習慣がなくなり、可視化された適正価格が定着しつつあります。専門葬儀社も、言い値の請求が通用しにくくなっています。ネットの場合、低価格と明朗会計が評価され、利用者も増えそうな勢いです。

葬儀の簡素化が進むに伴い、互助会を支えたビジネスモデルが転機を迎えています。互助会の契約件数が年々減るだけでなく、事業者数も減少しています。

盛大な葬儀が減り、家族葬など規模が小さい葬儀が増えるにつれ、葬儀費用も減少しています。そのため、若い世代を中心に、新たに互助会に加入し「葬儀に備えて積み立てる」という発想をしなくなってきたのです。

互助会にとって頭の痛い問題は、新規の加入者が増えないだけでなく、解約を希望する会員が増えていることです。

親の世代が加入契約をして積み立ててきた金額を、子の世代が、葬儀費用のために残しておく必要がないとして、解約希望が増えているのです。新型コロナ危機は、さらなる解約増加に拍車をかけるかもしれません。

互助会側とすれば、潤沢な積立金の存在は、経営の安定にも直結するため、会員の解約増加は好ましい事態ではありません。そのため、会員であることのメリットを強調し引き留めようとしますが、解約増の流れは止められていません。

中には、高い解約料を請求する、解約をすぐに受け付けない、といった互助会もあり、解約希望者との間でトラブルになっています。

財務状況が悪化し危機感をもつ互助会も

互助会の保有している積立金は、会員から事前に受け取っているため、額が多いと新規の事業展開には非常に役に立ちます。金融機関から借り入れることなく、葬儀場なども自前で建設することが可能です。

しかし解約増などで加入者が減ると、積立金が減少し事業展開に支障をきたす事態も起こってきます。

急速に加入者が減るようだと、体力のない互助会は債務超過などが起こり、経営上の危機が訪れます。実際、2015年に290社ほどあった互助会は、2019年には統廃合により240社ほどに減少しています。

これまで順調に続いてきた、事前に積立金を集め事業展開するモデルが、狂い始めているのです。

すべての互助会が危機に見舞われているわけではありませんが、同一地域内での互助会同士の競業もあり、体力が弱い互助会は、廃業や大きな互助会との統合が起こっています。今後も債務超過を起こす互助会が増えることも考えられる

互助会への苦情と増え続けるトラブル

ここから先は

Syncreeate Collecive Academy

2144年9月22日に私たち組織が目指す人類、地球、宇宙、11次元につづく壮大な計画(Handred Clubの未来計画参照)を実現するま…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?