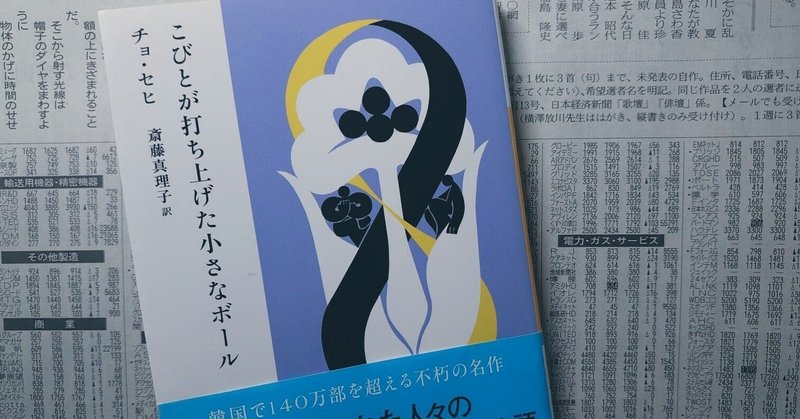

『こびとが打ち上げた小さなボール』 著 チョ・セヒ 訳 斎藤真理子

師走。ここへきて、2023年Myベストかもしれない。「蹴散らされた人々」の物語‥‥。

1970年代、軍事独裁政権下で都市開発が進むソウル。「こびと」を家長とする一家は、どぶ川のほとりの貧民窟で、食べるものにも苦労しながら暮らしていた。

10代の子どもたち3人は中学をやめて、町の印刷工場や鉄工所で働いている。

52歳の父親「こびと」は、高層ビルの窓ふきや水道工事などできる仕事を何でもやったが、長年の苦労がたたり心身ともに衰弱が激しい。

さらに、都市開発の時代で地上げの波が押し寄せ、トタンで作ったような粗末な家は、行政の指示によりハンマーで簡単に壊されてしまう。

父親が自殺に近い死を遂げたあと、遺された母子は重工業都市ウンガンに転居。

煤煙と廃水・廃油に侵された街で子どもたちは巨大な工場に勤め始めるが、

そこは労働者が機械のペースで働かされ、食事も休憩もろくにとれない劣悪な環境だった。

子どもたちは組合で法律と権利を学び、上席者に訴え団体交渉に臨むも、一顧だにされない。

やがて、長男は工場を経営する大財閥の会長の暗殺をこころみるのだった‥‥。

「天国に住んでいる人は地獄のことを考える必要がない。

けれども僕ら五人は地獄に住んでいたから、天国について考えつづけた」

「生きることは戦争だった。そしてその戦争で、僕らは毎日、負けつづけた」

連作短編集の各話に登場するのは、

郊外で一軒家を手に入れた中流家庭の主婦、学生運動に敗れたその弟、

地上げにいそしむ若い男、ブルジョワ家庭の息子や周囲の少女たち、

さらには大財閥の会長の息子など。

交錯したり隔絶されたままだったりと、その関係はさまざまだが、

読み進めるごとに明らかになるのは、どんな立場の人間も幸福になれないということ。

圧政と都市開発の中にあっては、「人間」は置き去りにされるからだ。

「会社の人たちは、僕らが考えることを嫌った」

「大多数の工員が、変化は起こりえないということを認めてしまっている」

「待遇の悪さについて何か言った者は、誰も気づかないうちに姿を消す。隣にいる同僚も信用できない」

上流層は、「我々が必要とするのは労働者の筋肉活動だけだ」と言って憚らないが、彼らも安泰ではない。

後継者争いは陰湿で熾烈だし、労働者からの呪詛はテロリズムに転化する。

概観すれば、とても精緻に書かれた小説といえる。

小説の舞台設定と同時期、つまり軍事政権下でひっそりとノートに書き綴られたものらしい。

誰もがこの地獄の住人だということを「クラインの壺」(メビウスの輪を三次元化したような…)にたとえ、構造までもがクラインの壺をなぞっている。

惨憺たる状況を描きながらも、宇宙旅行や月の天文台のようなモチーフが顔を出す童話のような側面もある。

タイトルにもある「こびと」はもちろん肝で、一家の父親は身長117センチ、人々からは名前でなく「こびと」と呼びならわされている。

「せむし」や「いざり」、「めくら」も登場する。

いずれも、現代日本のフィクションでは許されない呼称や扱いだが、

読んでいて感じるのは、彼らがそこで確かに生きているということ。

階級の最下層におかれ、差別や軽侮を受けるその人生は厳しいが、

彼らには意思があり、不安や猜疑心、自尊心もある。

妻子がいて、仕事があり、家族を食べさせるためには暴力的手段にも出る。

作中のどんな階層の人間とも変わらない描かれ方だ。

病気や障害をもつ人を通じて語るのは当時の社会や文化特有の設定らしく、その背景は四方田犬彦による巻末の解説に詳しいが、彼らの存在がそのままに描かれていること自体が、この物語が伝えようとする怒りと抵抗、そして祈りなのだと思う。

「ベルトコンベアーで流れてくる車のトランクに、ドリルで鉄板に穴をあけ、ねじくぎとゴムパッキンをはめていく。ねじくぎとゴムパッキンを口いっぱいにくわえているので舌が真っ赤に腫れ上がり、口からゴムと鉄の匂いがして、水で洗っても消えない」

「大きな食堂で出てくる昼食は、ぼそぼその麦飯と塩味だけの簡素なキムチ、干した大根葉とさんまを入れた汁。箸をもっても手の震えが止まらなかった」

「織布課で働く妹は、轟音を立てて動きつづける機械の中、一分間に120歩も駆けずりまわっていた。作業場の温度は39度。与えられた昼食時間は15分。夜勤でうとうとしながら機械の間を歩いていると、班長が妹の腕にピンをぐっと刺した」

本国では1978年に出版され、300刷、140万部を超えるロングセラー。

人口比を考慮すれば日本の300万部以上に値するだろう。

半世紀近く前の物語だが、苛酷な労働にもかかわらず苦しい生活、国家権力と資本の暴力性や、人々の閉塞感・無力感など、現代日本ともとても近しく感じる。

そして、楽しい物語ではまったくないのに、

<蹴散らされた人々>の抵抗に、どこか奮い立つ気分になる。

社会は無数の労働者たちによってしか維持されないし

どんなに負けつづけても、人々は抵抗をやめず、

学び、騙し、愛し合い、人間であることを放棄しない。

「人間のことを考えない限り」、権力者は喉笛を狙われ続ける。

そんなふうに、抵抗への共感と連帯を後押ししてくれる日本の小説がどれくらいあるだろうか? ‥‥とも考えさせられた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?