勝手に月評 新建築2019年7月号

これまで私は4〜6月号まで新建築の月評を(勝手に)書いてきたわけですが,いずれも月ごとにテーマを掲げ,そのテーマに合致する10数作品+αという構成がほとんどでした.そういう意味で今月号はそのテーマが明確に与えられていませんでした.そんな月もあることを今知ったあたり,私は本当に新建築などの建築雑誌をまじめに読んでなかったと思います.

反省会は心の中でするとして,本題に入ります.

冒頭,内藤廣氏の建築論壇である どこかにある場所とそこにいるわたし では典型的な地方都市である日向市の20年に及ぶ(高校野球的)街づくりと,内藤氏自身も携わる東京の中心のひとつである渋谷駅(の断片である忠犬ハチ公)を重ね,「建築は都市の断片となり得るか」という問いを立てている,非常にナラティブで気持ちの入った文章でした.

「都市の断片となることは,都市と同調することでもなく,まったく関係のない異物となることでもない.それが存外難しい」という言葉は,散々議論されていることでもあり,決まった答えが出るわけでもない難しく,重い言葉ではありますが,内藤氏は小さな記憶を積み重ねることで都市に痕跡を残し続け続けることを表明しています.日向では,何気ない小さな「たまり」を都市の断片として描くことの挑戦でもあります.

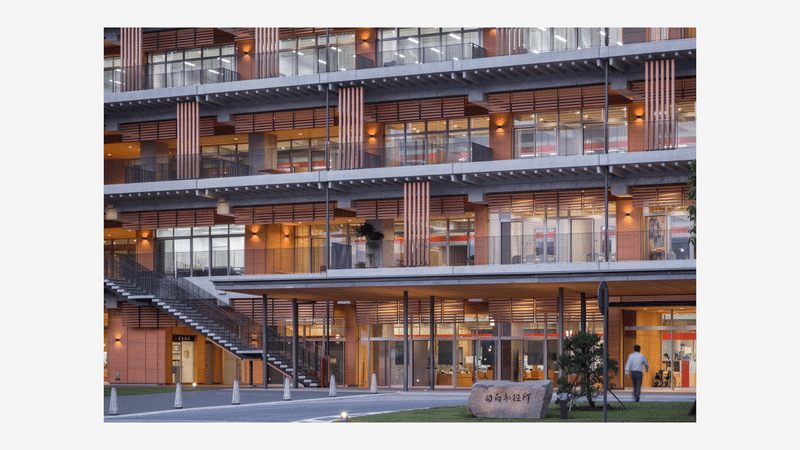

そんな内藤・安藤アーク甲斐設計共同企業体による日向市庁舎は,内藤氏の20年関わってきた街づくりのひとつの結論であり,またこの建物が日向という街の断片となりうるか.という挑戦でもある作品です.

地方都市に建つ市庁舎を災害時の拠点とするために,災害時対応の計画だけでなく,常日頃から市民に親しまれるようなデザインに挑戦することは,震災以降の公共施設の計画において最も重要視されているように感じています.その中で日向市庁舎は,災害時を想定した強固な鉄筋コンクリート造と免震装置の採用,1Fレベルを津波想定高さより高くすることに加え,「たまり」の計画として四周に大きく庇をはね出し,内外に多くのテラスを配置することで建物の内部と外部が「たまり」としてゆるく繋がっていくデザインを試みています.

全体の床面積の1/3がテラスとして計画されていること,また計画することを受け入れたこと,その結果日向市庁舎は表裏の存在しないオープンな建物となり,それが日向らしさであると述べられています.

災害時対応のことを考えると,建物のストラクチャーはかなり強く,ともすれば圧迫感を与えかねない建物を,優しく,親しみやすい印象へするための努力を非常に感じました.つくづく,内藤氏の建築は愚直で,誠実だと思います.

同じ公共施設の作品においても,小嶋一浩+赤松佳珠子+大村真也/CAtによる山元町役場では日向市庁舎のような「表裏を作らない」「大きな軒下空間(四周に回るテラス)」という手法が採用されています.

ただこのデザインの基となっているものは周辺環境である海と山と人々を繋ぐというコンセプトによるものです.先ほどの話に戻ると,山元町という街の断片として掬い上げたものが海や山などの風景であり,それらを建築という手段で繋げることで,建物そのものが街の断片となる(親しまれる?)ということなのでしょうか.

主要機能の入るコアを離散的に配置する,またハイサイドライトや仕上げ面の素材の変化によって空間の濃淡をグラデーショナルに計画することによって,行政の人々だけでなく市民にも広く使われるような空間を設計しています.風景を映し出すような外観と,計画された不均質な室内環境は,自然豊かな山元町そのものを映し出しているように感じました.

藤野高志/生物建築舎による敷島のパン屋では「完結しない建築」を計画することによって,明瞭な輪郭を持たない,環境と建築の両方に包まれるような空間をデザインしています.

敷地内にある大きなスダジイを,建築が広げていくというコンセプトによって,建築そのものが風景の中に取り込まれていくような,まさに都市の断片として人々の記憶に残されていくように感じました.

建築が都市の断片となり得るか という問いは,かなり難しい問題提起だと改めて感じました.都市の断片は先ほどの論壇においては渋谷のハチ公のようなオブジェ(まれなケース)であったり,私が想像するところで神楽坂のような,坂と路地,それらに沿って建つ建物のイメージが神楽坂という街の断片であるように感じます.これを建築ひとつで達成することはなかなかハードルが高いと感じました.

私が挙げた3作品のうち,日向市庁舎はゼロから作られたものですが,設計者自身が長く街に関わり続けることで,街の人々が持つ空気感までも取り込み,それを「たまり」空間を計画することによって建築を街の一部となるようにデザインしています.

山元町役場では周辺環境である海や山が何気なく建築の形として街に対応するデザインとなっています.

敷島のパン屋では周辺環境に対して建築が負ける(ような)デザインで,人々はパンを買って,近くの空いている場所を探して食べるところまでがひとつの体験として記憶されます.

ところで,これまでに挙げた作品たちが,都市や環境の一部としてデザインされたものだとして,今月号は他に,都市的スケールを持つ建築や,建築そのものが環境を作り出している作品が見受けられました.

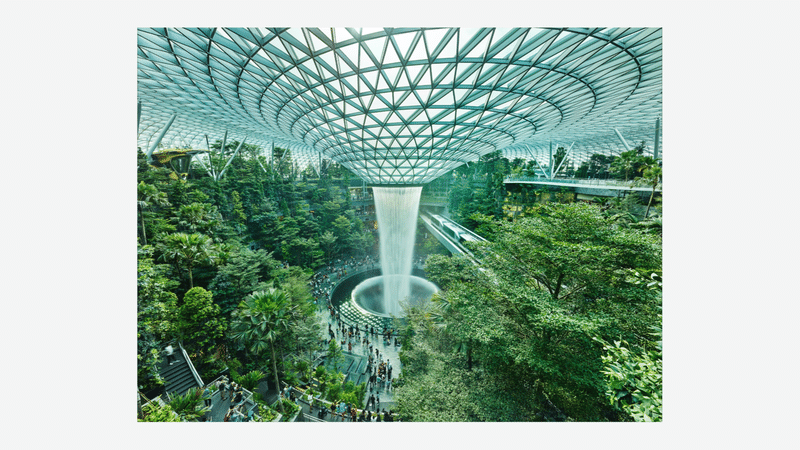

サフディ・アーキテクツによるジュエル・チャンギエアポートは,私にはとうてい想像のつかないスケールの建築で,形態の力強さだけでなく,建物の中で循環を生み出そうとするエネルギッシュさに驚かされます.

遊園地のようなアトラクションが多く配置され,旅行者にとっては空港に着いた時点で観光がすでに始まっているような体験であり,ここでの体験自体が,都市での体験としても記憶されるのでしょう.

竹中工務店によるEQ Houseは,環境に適応して建物の性能そのものが変化する,生き物のような建築です.「人工と自然の境界を超える」というコンセプトのように,人工物ではない,より自然の一部として感じられる空間を目指しています.今月号の作品のうち,空間として非常に興味深いと感じている作品です.

恐らくこの建築では自然を感じることはできないと考えています.しかし,従来の建物で感じていたような人工感もまた,感じることはないと考えています.どういうことかというと,とても気持ち悪い体験(非常に良い意味で)が待っているような気がしています.3Dプリンターで出力された節足動物がモデルのロボットが,本物さながらに動き出す時を見た気持ち悪さというか,ぞわぞわする感覚です.

環境を模したデザインだったり,街の特徴を形としてデザインされる建築は,出来上がった時点では違和感を持って受け入れられるように思います.今回挙げた作品も,文脈をいっさい考えなければそう見えます.しかしその建物に時間と記憶が堆積されたときに,その建物はその街の,都市の一部として,記憶の断片となります.こんなことを言ってしまえば元も子もないですが,建ってから何十年も時を経たときに,その価値が理解できるのだと思います.

これは前も書いたことがあるのですが,建築雑誌に掲載された作品の20年後の使われ方,また,その建物が人々にとってどういう影響を与えたのか,という答え合わせ的特集号を読んでみたいという気持ちが,日に日に大きくなってきています.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?