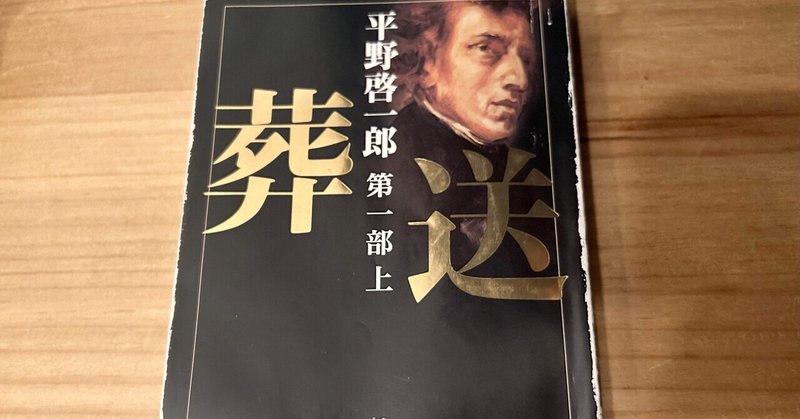

「葬送 第一部 上」平野啓一郎

ショパンは子供の頃のバレエレッスンで体に刻み込まれたメロディーだった。

そんなショパンの展覧会が昔近所の美術館で巡回され、母と観に行った。ショパンの時代の頃の初期のピアノ、ショパンの手(亡くなった後に型取りされたもの)、自筆の楽譜など、さまざまなショパンにまつわる美術品が展示されていた。今思い返すと記憶を確かめたいところも多々あり、タイムマシンに乗りたいと思うが、まだ中学生ぐらいのうちに触れられた経験に感謝している。

ショパンの肖像画で有名なのは画家ドラクロワによる作品だ。

ショパン展でもドラクロワとの友情が触れられていて、なんとなく好印象をもっていた。どんな二人だったんだろう。興味深く感じていたが、その当時は深く知ることもなくそのまま過ぎていた。

いつのときからか小説「葬送」を知って興味を寄せた。でも長編を読み慣れていなかったので、途中途中読みつつもいつしか年月を重ねてしまった。(平野氏の「マチネの終わりに」は大好きな一冊だ。)

そこでいま私の中でタイミングがやってきたのかぐんぐんとページを進めて引き込まれている。

いや、今のタイミングがベストだったのかもしれない。

というのも、バレエの創作をしたり、ロマン主義の歴史を調べていた矢先の今、ロマン主義の大家たち、オペラ歌手のヌリ、批評家ゴーティエなどバレエの歴史にも近しい人物が織り込まれているのを各エピソードで楽しめるからだ。バレエにも厳しい批評をつけるゴーティエがドラクロワに個展を開けと勧めるのは胸が熱くなる。

ヌリとショパンが親交があったことも意外で、でもなぜかうれしく感じてしまった。「ラ・シルフィード」誕生に関わったヌリと、のちに妖精のバレエのオマージュ的な「レ・シルフィード」に本人亡き後のショパンの音楽が使われていることも、なんだか数奇な運命のように感じる。

第一部上を読み終わって、今はスピードアップして読んでいるが、この小説は文庫本で4冊相当なので、途中に去来するふわふわとした感情を読了する頃には忘れて新しい感覚になってしまいそうである。

そう思い立ち途中であるが所感を書き留めたいと思った。

まずは第一部上までの印象にとどめると、ロマン主義の芸術家や、ロマン主義よりも前の古典主義などの流れが次々とと現れる。芸術の議論活発なサロンに立ち会っているかのような勢いで、全てを理解しきれないくらい緻密な歴史背景もあるが、好奇心の刺激にそそられる。

その時代背景の深みに慣れるウォームアップになったと感じた。

ショパンと愛人のサンド夫人の関係はあまりよろしくない不安定な状態で、ショパンの体調もあまりよろしくない。ドラクロワもショパンより年長で体調を崩し気味ながらも画業に向き合っている。ショパンというと、明るく輝く社交文化を想像しそうになるが、この時代感はもっと暗めで、芸術家ならではの憂鬱さや病気や老いに対する不安も立ち込める。

現代のわたしたちも閉塞感や将来の不安定さを抱えているので、意外にも古いとも感じず、悩みは時代を越えるなとしみじみしてしまう。

ショパンもドラクロワも大好きなところは、芸術に対する眼差しを想像できるところだ。作者の平野啓一郎さんによる膨大な調べ物と創作の融合が結晶になっているおかげで、リアリティを感じながらそれぞれの人物の視点に入り込めるところに惹かれている。

大きなあらすじとしては、ショパンとサンド夫人の関係がどうなっていくかという本流があるが、その周辺にいる人物との関係性まで面白く読めてしまう。

ドラクロワにも愛人の女性がいるが、ショパンとサンド夫人とは違う関係性であるし、またドラクロワの家の女中であるジェニーの存在もまた心情をつぶさに描写してくれる。

こうした芸術家たちもこんな日常の市井の悩みが通じていると思えるのも興味深い。

どこまでが真実で、どこまでが後付けの想像による創作なのかすべてはわからないが、その境界線がどこなのかは重要ではなく、それよりも没入感が大切であることを読み手としてよく実感した。

人によっては読み方が違うかもしれないが、私にとっては芸術家の創作活動を支える日々の生活のあれこれ、ともすると関係のないような活動をしているような時間さえも、追体験しながらインスピレーションを感じることができる。

それは自分のクリエーションにおいても、なんとも客観的にそういう部分もあるよと教えてくれているような気がする。

この物語に対して自分がどんなふうに変容していくかを楽しみにしながら読み進めていこうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?