「川崎市 短時間雇用プロジェクト」|インクルーシブデザイン事例インタビューVol.4

インクルーシブデザイン事例インタビュー4回目は障害者の短時間労働の機会創出を目指す川崎市の「短時間雇用プロジェクト」です。2016年のスタートからプロジェクトに携わってこられた川崎市健康福祉局障害者社会参加・就労支援課(インタビュー当時)の平井さんにお話を伺いました。

障害者の「働きたい」を実現する!

週20時間の壁の突破へ。川崎市が推進する「短時間雇用プロジェクト」紹介

-「短時間雇用プロジェクト」のコンセプトやスタートのきっかけについてお伺いします-

平井氏:障害のある方の働くフィールドを広げることがメインのコンセプトになります。

民間企業や国、地方公共団体などが一定以上の割合で障害者を雇用することを義務づけた「障害者雇用率制度」では、企業の障害者雇用率にカウントされる障害者の働く時間数が決められています。以前は週30時間で、今は20時間以上です。20時間未満の勤務時間で働く障害者は企業の障害者雇用率にはカウントされません。法定雇用率にカウントされないとなると、そもそも雇用の対象になりにくいのです。

そのため障害者雇用の求人の多くは週20時間以上で 、20時間未満の求人はほとんど目にすることはありませんでした。週20時間未満の勤務時間で働きたくても働く機会がないという問題がありました。いわゆる「週20時間の壁」です。

しかし、私は生活保護の就労支援の現場などを見ていて、「週20時間未満で働きたい」と望む障害のある方たちがいることを知っていました。

であれば、私たちが企業に対して求人開拓を行い、企業と20時間未満での勤務を望む方をマッチングし、雇用の機会を広げていこうということでスタートしました。

ープロジェクトを立ち上げるまではどのくらいかかったかのでしょうか?ー

平井氏:まともに動き出すのに半年以上はかかりました。

私が課に着任した2018年4月時点ではこのプロジェクトを行うことは決定していましたが、どのようにして進めていくかなどの詳細は決まっておりませんでした。着任後、プロジェクトの進め方など決定していきました。

ー週20時間の壁があるなか、求人を出し雇用する側の企業にはどのように声をかけれたのですか?ー

平井氏:立ち上げ当初は、どうしても週20時間の壁がありました。

週20時間以上の雇用でないと話を聞いてもらうことも難しかったです。ですから最初は私の知り合いの社長や企業を中心にお伺いし、話をしていきました。その後、生活保護などで求人開拓を行っている関係者とも連携し、企業を紹介してもらい進めていきました。

ー現在の20時間未満の就業者数、求人数、そして主な職種について伺えますか?ー

平井氏:昨年2022年3月時点での就業者数は、1日限りの単発のアルバイトを含めると154名です。2023年3月の現時点では200名を超えています。

求人数は、昨年の3月時点で、求人数は累計で133件になります。

1つの企業のなかで複数の事業部から求人を頂くことも多く、事業所の数としても約80ほどになります。

職種は大きく分けて2つあります。川崎市は工業で発展してきた背景があることから、1つは工業系の中小企業となります。具体的には製品の外観検査、部品の余分なところを削ったりするバリ取りなどで、食品工場などでは製品の袋詰作業がメインとなります。

もう1つは、消毒などの清掃作業も増えています。例えば保育園などでは、子どもが触れるおもちゃやトイレなどの清掃作業は、これまで保育士さんがすべて行っていました。この負担の大きい部分を障害のある方が1日2時間くらい勤務し、作業を行っています。

「障害者雇用」のために重要な9つのプロセス

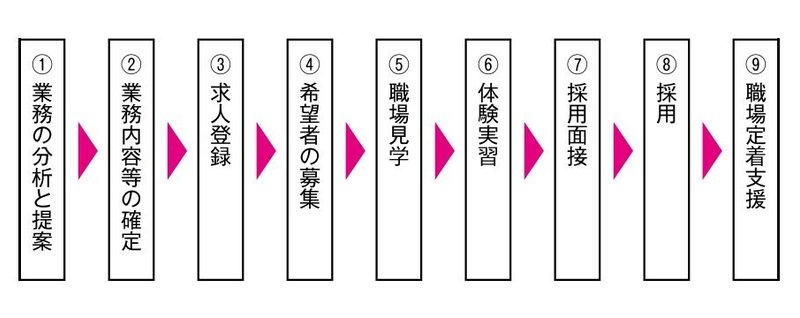

ー障害がある求職者が採用されるまでにはどのようなことを行っているのでしょうか?ー

平井氏:求人開拓からマッチング、採用、その後の定着支援に至るまで支援を行っています。9つのステップとして細かく設計しています。一般の就労支援とは異なり、障害者の短時間雇用にはその特性を考えた独自の支援が求められます。

具体的には「企業応援センターかわさき(以下、「応援センター」)」が求人開拓して、求人情報を支援機関へ流します(※)。求人情報を見た支援機関から応援センターが応募を受け付けます。その後、必ず現場の見学をし、実習、面接を行う流れです。こうしたステップを丁寧に進めていきます。

特に職場見学や職場実習はとても大事です。採用決定要因の8割を占めていると感じます。障害のある方が、具体的に示した作業ができるかということが大きなポイントです。求職者側が業務適正を見極めるのはもちろんですが、企業側においても、お願いしたい作業ができるかどうかということを見ていただくことがとても重要なのです。

また、障害のある方の特性がその企業の社風や環境に合うかの判断も重要なポイントになります。

例えば挨拶が苦手な方に対して、企業側が挨拶はできなくても作業ができれば大丈夫なのか、それとも作業ができても挨拶はできないとダメなのか。これらを職場実習で企業側に確認してもらいます。

雇用される障害のある方々も様々で、これまで就業経験のある方もいますし、40歳になり初めて働くという方もいます。

※ このとき、業務(作業)内容は具体的でなくてはなりません。

例えば、「厨房内作業、調理、接客」ではなく、

「食器の洗浄、 料理の盛り付け、下膳」といった具合です。

これにより、求職者は、より具体的に仕事をイメージできるように

なります。

3つの動きが同期し、プロジェクトが動き出す

ーこのプロジェクトに大きな関りを持つ東京大学先端科学技術研究センターの近藤先生やピープルデザイン研究所とはどのような経緯で始まったのですか?ー

平井氏:2015年の秋に私の前任の担当者が東京大学先端科学技術研究センターの近藤先生のご講演を聞き、近藤先生が行っている取り組みを知りました。当時近藤先生は研究室において、超短時間雇用を実践されておりました。地域社会では超短時間雇用の実施例はなかったので、地域の中で推進していくことを目指されておりました。

その時川崎市は、「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を目標として、多様性のある地域社会の実現に向け「かわさきパラムーブメント」を進めていました。この取り組みの中では、市とダイバーシティの街づくりで包括協定を結んでいるNPO法人「ピープルデザイン研究所」 と連携・協力して推進していました。当時の代表理事だった須藤氏が「いろんな人が働ける川崎をつくろう」 とおっしゃっておられました。

一方、現場は精神障害者保健福祉手帳を持つ方が増加しており、「働きたいのに働けない」という声が非常に多くあがっておりました。

東大の近藤先生、パラムーブメントの取り組み、そして働きたいのに働けないという障害者が増加している現場の状況、この3つが重なり合い、それであれば何かできないかということで、「短時間雇用プロジェクト」がスタートしました。

東大の近藤先生やピープルデザインの須藤代表理事には2016年4月からアドバイザーとして、会議への出席のほか、求人開拓においてもお力添えをいただきました。

プロジェクト促進活動での4つのハードル

ーこれまでプロジェクトを進めていく中で困難だったことはありますか?ー

平井氏:困難の連続でした。

プロジェクトをスタートすることだけ決まっていた当時は予算ゼロ、プロジェクトに関わる行政職員は私1人という状況でした。そのため、自分の足でどこまでできるか模索しながら取り組んでいました。

最初のハードルは、「プロジェクトの必要性に気づき、賛同してくれる仲間づくり」でした。

当時は、障害者就労支援機関において、「週20時間未満で働きたい人はいない」「ニーズはない」というのは、ある意味常識でした。というのも、20時間以上働くことが難しい方は、そもそも、就労支援機関を利用していなかったからです。

自分はそれまでの業務での経験で、「週20時間未満でも働きたい」という障害者は必ずいると確信していたので、就労援助センターのみなさんにお願いして、20時間未満で働きたい方を探すことにしました。

すると、地域活動支援センターや病院のデイサービスなどでプロジェクトに共感いただき、そこで週20時間未満でも働きたいと望む障害のある方々と出会うことができました。本事業の必要性を真に共有するのに、半年程度を要しました。

2つ目のハードルは「求人」でした。

最初のハードルであった仲間づくりや仕事を求める求職者の確保は実現できたのですが、まだ求人がありません。そこから週20時間未満での勤務を望む皆様に向けた求人を集め始めました。先ほどお話しした知り合いの社長や企業を訪問し求人開拓が始まりました。

その時難しかったのは、本事業の意義を企業にどう理解いただくかということと、プロジェクトの実績づくりです。

当然のことながら、同じ障害者雇用でも週20時間以上の勤務の求人と比較し週20時間未満の求人開拓は難しいです。企業側にメリットをお伝えしなくてはなりませんが、実績もない状態ですから説明するのも難しく・・・。ですから、企業にも実績のない状態だが、なんとかこの新しい試みに共感いただき参加いただけないかとお伝えしました。当初は、近藤先生にも企業回りに御同行いただきました。やはり10事例ぐらいの実績を用意しなければ、初見の社長や企業に動いてもらうのはなかなか難しいと感じております。

そして、3つ目は、障害がある求職者と企業との「マッチング」です。仕事を望む方と求人を出す企業を集めることが出来て、では集まった求職者と企業をどのようにしてベストなマッチングをしていくかが大きなハードルでした。最初はとても難しく、なかなかうまくいきませんでした。先程の9つのステップが出来上がるまでの最初の1年目は手探りの状態で行っておりました。そのためその時の退職率は53%と2人に1人が採用はされたが退職する状態でした。しかし、マッチングの方法は徐々に磨かれていき、次年度の退職率は21%にまで改善されました。

マッチングのポイントは求人の「要件定義」にありました。

先程の職種のお話にも出ましたが、障害者の雇用となると仕事内容の多くに清掃があります。工場での求人も清掃、病院でも清掃、保育園での求人も清掃・・・。

これは企業側の考えとして、仮に失敗しても企業に大きな影響を及ぼさない仕事内容をお願いするという意識があるためです。企業と障害がある求職者、お互いにとってベストなマッチングを実現するうえでは、求職者の仕事への意欲やモチベーションも考えなくてはいけません。清掃会社の求人での清掃業務ならいいのですが、求職者はみんながみんな清掃の仕事内容を求めているわけではありません。求人を出す企業の「本業」に近い業務に関わりたいという思いを抱く障害のある求職者も多いのです。工場であれば工場で生産している製品や部品に触れることができる、保育園であれば子供たちと触れ合うことができる仕事。食品関係であれば、食品や食器などに触れたり関わることができるような仕事です。ですので、求職者に対しても魅力のある求人が必要となります。

しかし、このことを企業側にお伝えするとはじめのうちは、納得いただくことが難しかったです。なぜなら、本業に関わった際に仕事で失敗した時のリスクを考えてしまうからです。ですが、求職者の思いや事例などをお伝えし、ご理解いただき、徐々に多様な仕事が増えていきました。

最後、4つ目のハードルは我々の「マンパワー」の問題です。

最初は私一人で動いていたので、どうしても限界がありました。急に企業に呼ばれても、議会中などで対応することが難しいことも多々ありました。

特に2年目の後半になると、このプロジェクトについて、企業の認知がある程度広がっていましたから、増員が必要な状態でした。また、職員が増員できたとしても、培ってきた経験やスキルをどのように新しい職員に伝えていくかなど難しい点もありました。企業側のニーズを汲み取り、理解しながら週20時間未満雇用のメリットをお伝えしていく伝え方のようなものなどはすぐには身につけることが難しいです。経験から生まれる工夫などがありましたから。

ー現在は何名体制で取り組まれていますか?ー

平井氏:委託で3名体制です。

2名で求人開拓、1名は就労支援機関側との調整を担当しています。

ー先程の9つのステップにある「職場定着支援」とはどのような内容ですか?ー

平井氏:定着支援には、企業側への定着支援と雇用が決まった就職者への定着支援の2つの定着支援があります。

企業側への定着支援は、就職者の仕事が定着していくよう企業側とコミュニケーションをとり支援しています。就職者が休みがちになるとか、他の従業員とのトラブルなどが発生することもあるので、特に就職者の仕事が始まった最初のうちは頻繁に企業を訪問して、状況や困りごとなどを積極的に伺うようにしています。

一方就職者への定着支援は、就労援助センターや定着支援事業所が中心となって行いますが、就職者に対して仕事の状況をヒアリングしたり、悩みや問題があれば一緒に相談にのるなどコミュニケーションをとり定着していくように支援しています。

問題が起こったときは最初のうちは企業と就職者本人で直接やり取りせず、我々が間に入り、双方とそれぞれやり取りを行っています。やはり企業と就職者の特徴をよく理解している我々が間に入り関わっていくことが定着に向けては重要なポイントかと思います。

これらの活動の結果として、2016、2017、2018年に採用された就職者の3年後の退職率は38%でした。3年後でも62%の方がそのまま仕事を続けております。また、2019、2020、2021年に就職された方の離職率を昨年2022年の3月に確認したところ、15%となっておりました。85%の方が就業し続けています。これは、マッチングの精度の向上とその後の定着支援の活動の成果であると感じています。

障害者の雇用は「社会貢献」から「企業を支える労働力」へ!

ープロジェクトを進めるなかで嬉しかったことはありますか?ー

平井氏:関わる人たちの喜びの声です。一番は就職された方の声ですね。

我々は、スキーム上雇用が決まった就業者ご本人との接点はあまりありません。ですが、就業者に関わっている支援機関の職員を通じて、「自分が働けるとは思わなかった!」「こんなに自分に合った仕事を探してきてくれる人はいなかった!」など就業者本人の喜びの声を頂くことで、本当にうれしく感じます。

また、川崎市が短時間雇用を実践することで、これまで就業時間が原因となり働くことのできなかった方の雇用機会が生まれたことで、支援機関の担当者からも「川崎の事業所で良かった」という声をいただきます。

そして、「短時間雇用プロジェクト」で障害者雇用に参加いただいている企業側からも、「本当に助かっている」や「障害がある方が働けるとは思っていなかった」という声をいただき、企業側の意識の変化も見えました。さらに、いくつかの企業からは「もう1人雇用したい」と打診もありました。

初めは障害者雇用を「社会貢献」や「地域貢献」と考えていた企業も、今は「企業を支える労働力」として、障害者雇用を考えられていることが、私たちにとっても本当に良かったと思っています。

.ー他の自治体の変化はありましたか?ー

平井氏:書籍「やさしい雇用へのアプローチ 自治体初!川崎市 週20時間未満の障害者雇用・就労の実践」を発行してからは、多くの自治体さんに視察に訪れていただきました。

2016年に川崎市がプロジェクトをスタートし、その後神戸市が短時間雇用の取り組みをスタートしました。当時、神戸市とは頻繁に意見交換を行っていました。

その他、富士市や埼玉県をはじめ、様々な自治体が話を聞きに来られました。世田谷区などにも呼ばれ情報共有をさせていただきました。

今後は障害者だけでなく、仕事の機会に恵まれていない方々のために、この取組が広がることに期待!

ー最後に、今後の展望や目指していることなどお聞かせ下さいー

平井氏:今は主に障害者を中心に活動していますが、生活保護や生活困窮者などでも「短時間であれば仕事ができる」「仕事がしたい」という方はたくさんいらっしゃると思います。多様な方々がそれぞれの状況に応じて働くことができるよう、本市のみならず、いろいろなところで雇用のフィールドが広がっていくといいな、と思っています。

【参考資料】

「優しい雇用へのアプローチ(PDF)」

・ やさしい雇用へのアプローチ1(表紙~26ページ)(PDF形式, 5.35MB)

・ やさしい雇用へのアプローチ2(27~66ページ)(PDF形式, 8.53MB)

・ やさしい雇用へのアプローチ3(67~98ページ)(PDF形式, 6.61MB)

・ やさしい雇用へのアプローチ4(99ページ~巻末)(PDF形式, 6.96MB)

「障害者雇用相談・短時間雇用プロジェクト 事例動画」

【お問い合わせ先】

川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課

住所:〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階

(郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」)

電話:044-200-2457

メールアドレス:40syusien@city.kawasaki.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?