『フットボールコーチングに特化した授業』サウスウェールズ大学の授業内容とは

久しぶりに記事を書かせていただきます、木村です。私が通っているサウスウェールズ大学(University of South Wales)は世界的にも珍しくフットボールコーチングに特化したコース(学科)があります。今回のこの記事では現在私がフットボールコーチングのコースでどのような活動をしているのかや、どのような授業を受けているのかということについてお話させていただきます。

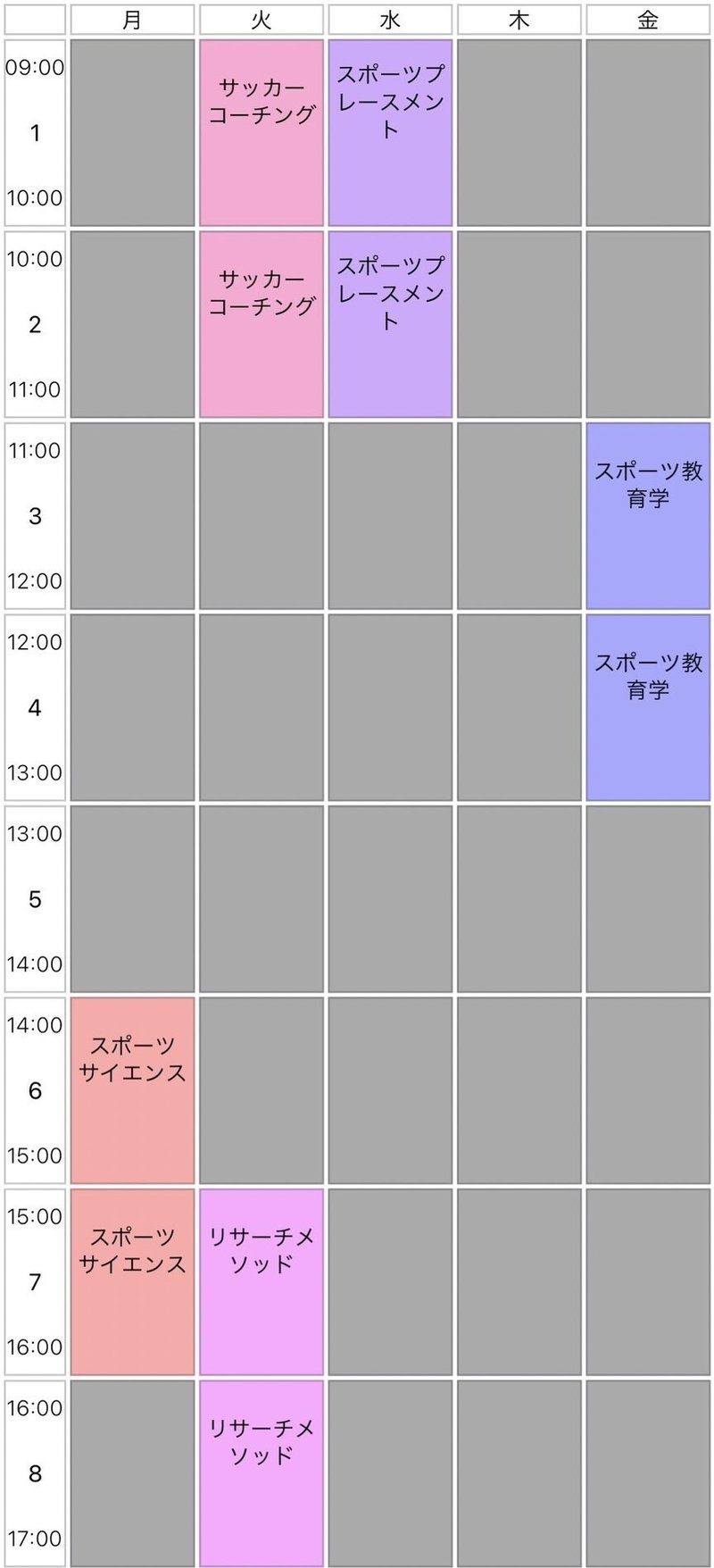

1.一週間のスケジュール

現在、私は大学2年生でこれから後期がスタートするところです。イギリスの大学はほとんどが三年制でサウスウェールズ大学も三年制です。なので、私はサウスウェールズ大学生活の半分が終了したことになります。サウスウェールズ大学にはいくつかのサッカーに関わるコースがありますが、私はその中でも「Football Coaching & Performance」というコースで授業を受けています。このコースではサッカーのコーチングやサッカーのパフォーマンスを向上させるために必要な知識を身に付けることができます。

授業一覧とスケジュール

2年生は授業が一番多い学年となっていて全部で6種類のモジュールを履修します。

2年生の授業一覧

・サッカーコーチング

・パフォーマンス分析(前期のみ)

・スポーツ教育学(後期のみ)

・スポーツサイエンス

・リサーチメソッド

・スポーツプレースメント、またはスポーツ社会学

一番最後のスポーツプレースメントとスポーツ社会学は選択式となっていて自分の興味がある方を履修します。

そして、下の図がこれから始まる後期の時間割です。

基本的に1コマが2時間の授業となっています。

校外学習

時間割を見た方は授業の時間が少ないと感じたり、空きコマの多さにびっくりする方もいるかもしれません。その理由は校外学習をするための時間を確保するためです。校外学習というのは実際にコーチや分析官としてチームで働くことを指します。サッカーコーチングや分析というのは座学だけでは学べないことも多いですし、実際に経験しながら学ぶことが非常に重要になってきます。そのためフットボールコーチング&パフォーマンスという学科は大学の授業とは別に現場で学ぶ時間が確保されていることが特徴的です。

そして多くの大学での授業が校外学習とリンクしていることが多く、自分が働いている現場に関わることを授業の題材にすることが多いです。例えば前期で履修したパフォーマンス分析では私が現在コーチとして働かせてもらっているチームの試合を分析したものを課題として提出しました。授業が自分の働いている現場とリンクしているために全ての生徒がコーチや分析官としてチームに所属しております。

私の場合は現在U-8とU-19の女子チームのコーチを務めているので、各カテゴリーの練習や試合が大学の授業に加えて1週間のスケジュールに入ってきます。

校外学習(私が働いているチームスケジュール)

U-8: 火曜日(練習17時~18時)、木曜日(練習16時~17時)、日曜日(マッチデイ)

U-19: 月曜日(オンラインエクササイズ&ポストマッチ分析、20時~21時)、水曜日(練習20時~21時半)、金曜日(マッチデイ)

コーチや分析官は練習の時間帯だけ働く訳ではなく、練習のセッションプランを作成したり、選手やコーチ陣にフィードバックを送るために試合を分析する作業があるので、空きコマや授業のない日を上手く使いながらタイムマネジメントをしています。学期末に大学の課題の提出期限が迫ってくると課題に取り組む時間も必要になってくるので、毎回その時期はタイムマネジメントに苦労します。

2.各授業の内容

それでは各モジュールの内容を紹介していこうと思います。

サッカーコーチング

文字通りサッカーコーチングを学びます。サウスウェールズ大学のサッカーコーチングはFAW(ウェールズサッカー協会)と提携していて、UEFAのライセンスの取得に必要なコーチングの知識や指導法を基に授業が構成されているので、学期末の実技試験がライセンス取得のテストとなります(1年生でC certificate、3年生でBライセンスの取得の実技テストとなります)。ですので、卒業する際に多くの生徒がUEFA Bライセンスを取得できる仕組みとなっています。

活動内容

日頃の授業では事前に与えられた練習テーマに沿って生徒が考えてきた練習を実際にコーチとして他の生徒に対して指導を行います。例えば12分のポゼッション練習を各生徒が考えて、その練習を行い、練習後に他の生徒や教授から良かった点や改善点などのフィードバックをもらいます。また生徒が練習を行うだけでなく、教授やゲストで来ていただいたこーの方がお手本として練習を担当する日もあります。コーチだけでなく選手としてもサッカーをすることができるのでとても楽しい授業となっています。

課題は前期が2000wordsのレポートでした。現代サッカーのトレンド戦術を取り入れた練習メニューを作成するというもので、現代サッカーの試合を観て分析し、それを実際にどのように練習に取り込むことができるかというとても実用的な課題でした。後期の課題は15分~20分のコーチングです。FAWが推奨するゲームモデルの中からテーマを1つ選び練習メニューを作成し実践することが求められます。

FAWのゲームモデルを詳しく知りたい方は他の記事でまとめたので、ぜひそちらをご覧ください。

パフォーマンス分析

パフォーマンス分析の授業では1年生で分析のプロセス(どうやってサッカーの分析を行っていくか)や分析ソフトウェアの使い方などを学びました。1年生で学んだ分析プロセスについて私の個人アカウントの方で紹介しています。

活動内容

2年生では実際に分析ソフトウェアを使用して試合のデータを集め、そのデータを基にパフォーマンスを分析するということ行ってきました。この授業では主に分析官に必要なスキルを得ることができます。また、今年はゲストレクチャーとしてウェールズ代表で分析官を務める方のお話を聞ける機会もありました。

2年生ではパフォーマンス分析は前期だけの授業となるので後期は授業がありませんが、現代サッカーで必ず必要になってくるITスキルを身に付けることができました。サウスウェールズ大学ではFocusという分析ソフトウェアが各生徒に与えられるのでそれを使用して試合の分析などを行いました。

このFocusという分析ソフトウェアは私のU-19の女子チームの分析でも使用し、このソフトウェアを使って試合の分析ビデオを作成しました。選手達に映像を交えながら試合のフィードバックをすることができるのでとても便利です。

Focus以外にもExcelでデータ分析を行う方法を学んだりTableauと呼ばれるグラフやデータをビジュアル化するソフトウェアの使い方も勉強しました。

そして、このモジュールの課題は20分のプレゼンテーションでした。自分でチームを1つ選び、そのチームの勝利したゲームと敗北したゲームからどういった違いがあるのか、どうしたらチームのパフォーマンスが向上するのかということをプレゼンするという内容の課題でした。

自分の好きなチームを選択していいので多くの生徒はプレミアリーグのチームを選んでいましたが、私はより有意義なものにしたかったので自分がコーチングしているU-19の女子チームの試合を分析しました。Focusを使ってゲームをコーディングして、データを集めてExcelでデータの分析を行い、下の図を作成しました。

この図はこの課題でチームを分析したでほんの一部ですが、課題で分析した結果を基に練習メニューを考えることもできますし、データからチームの改善点を発見することもできたのでとても有意義なものになりました。

スポーツ教育学

スポーツ教育学では主にサッカーのコーチをする上でサッカーの技術や戦術的なことを指導するだけでなく、選手を1人の人として成長させるために必要な知識やスキルを学びます。この授業に関してはこれから履修するので具体的な内容を紹介することができないので端折らせていただきます。

スポーツサイエンス

スポーツサイエンスでは主にサッカーを中心としたスポーツに必要な体の構造や仕組みを勉強したり、心理学の視点からサッカーというスポーツを考えていきます。モジュールのタイトルはスポーツサイエンスとなっていますが、ほとんどの授業の内容がサッカーにフォーカスした内容となっているのでとても役に立つ知識を身に付けることができます。

活動内容

2年生では前期にサッカー心理学を学び、後期にサッカー生理学(運動学)を学びます。前期のサッカー心理学ではコーチとしてどのように心理的な面から効果的なコーチングをすることができるのかということメインに学んできました。このモジュールは基本的に座学ですが指導実践もあり、サッカーの心理的スキルを向上させるための練習メニューを作成し実践してみるといったことも行いました。また毎回の授業でサッカー選手に必要な心理的スキルや心理的影響をグループで考えてディスカッションする機会があり、様々な生徒の意見を聞くことができて楽しかったです。

後期のサッカー生理学についてはまだ履修してないので端折らせていただきますが、1年生でもスポーツサイエンスの授業がありそこで学んだ知識の応用編になると思います。1年生のサッカー生理学ではどうやって人間は体を動かしているのか、どういった筋肉がサッカーに必要なのかということを学びました。

本来は1年生時に行うはずだったVOs max (最大酸素摂取量)を計測する実技の授業がロックダウンしていたので2年生になってから行いました。

前期の課題は15分間のプレゼンテーションでした。授業で学んだ心理的スキルをどうやって練習に反映させるかという課題で、心理的スキルが必要になる、向上することができる練習メニューを作成しプレゼンしました。私は選手にパスの技術に自信を持たせることを練習のテーマとして設定しセッションプランを作成しました。あまり詳しくは説明しませんが下の図の練習レイアウトをプレゼンテーションで紹介しました。

この課題も実際に生徒が働いているチームをベースに練習メニューを作成するので私の場合はU-8のチームを想定し練習メニューを作成しました。課題が終わった時にはすぐに作成した練習メニューを自分のチームで実践することができとても有益な課題となりました。

リサーチメソッド

リサーチメソッドは大学で必要な効果的な文献を探して、物事を調べるスキルを養います。大学ではどの課題にも参考文献を用いて自分の意見や考えを学術的なバックアップする必要があるので、大学生活を送るためには重要な授業となります。

活動内容

前期のリサーチメソッドでは本や学術誌などの文献を比較して内容をまとめるということをメインに学びました。レポートやプレゼンテーションなどの課題に文献を利用するときにどの部分を読めばいいのか、どの部分を引用した方がいいのかなどを勉強しました。また、学術誌などを書くために使われた調べ方を他の記事と比較してデータに信用性があるか、十分な研究結果となっているのかなどを評価することも行いました。自分が文献をレポートやプレゼンテーションの課題に使う上で信用性に欠ける文献を利用してしまうと、自分のレポートやプレゼンテーションの信用性も失うことになってしまうので文献を見極める力は重要になってきます。そして授業で使う学術誌はサッカーに関連した記事となっているので、そこで新たな知識を得たり新たな考え方を知ることができます。

前期の課題は生徒とペアを組み15分のプレゼンテーションを行うというものでした。プレゼンテーションは1つのテーマを選び、そのテーマに関する学術誌を複数調べて比較して気付いたことを発表しました。調べる学術誌のテーマは自分達で選ぶことができるので自分の興味のある分野や研究の記事を題材にすることができます。私は欧州リーグ(プレミアリーグ、ラリーガ、ブンデスリーガ、セリエA)のサッカースタイルの違いをテーマに設定しプレゼンをしました。

下の図が実際にプレゼンテーションで使用したスライドの一部です。例えばプレミアリーグは5秒以下のポゼッションからが一番ゴールが多かったのに対し、ラリーガでは12秒以上のポゼッションからのゴールが多かったという結果が見つかりました。他にもセリエAは1回の攻撃の時間が一番速いリーグ(平均10.3秒/攻撃)ということやブンデスリーガは一番クロスの回数が多いリーグなど様々な興味深い研究結果が見つかりました。

英語がわかる方はじっくり見てみると面白いかもしれません。

後期のリサーチメソッドの課題は3年生で取り組むこととなる卒業論文の準備となります。卒業論文をどのようなテーマを選び、どうやってそのテーマについて調べていくかなどの計画プランを作成することが後期の課題となります。

スポーツプレースメント(選択授業)

私はスポーツプレースメントを選んだのでスポーツ社会学についてどんなことをやるのかということはわからないので端折らせていただきます。スポーツプレースメントは唯一のオンライン授業で主に自分の仕事について深堀りしていく授業となります。

活動内容

スポーツプレースメントでは自分が実際に働いている職場や仕事について考えていきます。例えばサッカーののコーチであればどのようなスキルが必要なのか、現時点でコーチとして働く上で自分の強みや弱みは何か、どうやってより良い成果を出すことができるのかというようなことを学んでいきます。このモジュールでは絶対に自分の仕事を持ってないと進められない授業となっているので、生徒は年間で70時間以上の仕事をすることが必須となっています。

前期の課題は自分の仕事(コーチングや分析など)に必要なスキルを自己分析し、その分析を基にアクションプランを作成するというレポート形式の内容でした。私の場合はまずサッカーコーチに必要なスキルを調べてリストアップし、下の図のスキルウィールと呼ばれるスキルグラフに必要なスキルを当てはめることで自分のスキルを分析することができました。

そしてこのスキルウィールを見れば自分の何が強みで何が弱みなのかが一目瞭然なので、そこから今後どのように行動していくかというアクションプランを作成しました。アクションプランでは短期、中期、長期的な目標を立てるので自分がどうやって成長していくかということを明確にすることができますし、自分の目標から逆算して今必要なことを考えることができます。この課題をすることで自分が今何が必要なのか、どういった取り組みを行っていく必要があるのかを客観的に捉えることができるので、とてもタメになる課題でした。

後期の課題は前期の課題で行ったスキル分析やアクションプランを自分の職場の人(チームの監督や一緒に働いているコーチなど)に評価してもらうことがメインになってきます。前期では自己分析でしたが、後期では他己分析となるのでよりリアルなフィードバックを受け取ることができます。

3.まとめ

以上がサウスウェールズ大学フットボールコーチング&パフォーマンスコースの取り組みとなります。1年生や3年生での内容はまた少し変わってきますが、コースの核となるコーチングのモジュールなどの授業内容は概ね一緒です。

授業は全てUSW Sports Parkと呼ばれる大学のスポーツ施設内で行われ、サッカーグラウンドが6面(屋内ピッチ1面、屋外人工芝ピッチ2面、屋外天然芝ピッチ3面)ありとても充実しています。

この他にもラグビーグラウンドが複数あり、ジムが2つ、体育館やレクチャールーム、ITルーム、ミーティングルーム、チェンジングルームなども完備しています。私がコーチとして働かせてもらっているU-8とU-19の女子チームもこの施設で練習をしているので、良い環境で働けることは大変ありがたいです。サウスウェールズ大学は世界トップレベルのサッカーを学ぶ施設があり、コーチングを学ぶには申し分のない環境だと思います。

気づけばサウスウェールズ大学での大学生活もあっという間に半分が終了してしまいました。残りはあと1年半ですが思い残すことのないように楽しみながらウェールズでのサッカーライフを満喫したいと思います。大変長い記事となってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。次回の蹴球Cymruも読んでいただけると嬉しいです。

フットボールコーチング&パフォーマンスコースの概要を知りたい方は下記のリンクからコースのHPにアクセスできます。https://www.southwales.ac.uk/courses/bsc-hons-football-coaching-and-performance/

Twitter(蹴球Cymru):@CymruJp

Twitter(個人アカウント):@chacha2645

note(個人アカウント)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?