「生きる LIVING」で学んだ、人物造形の手法

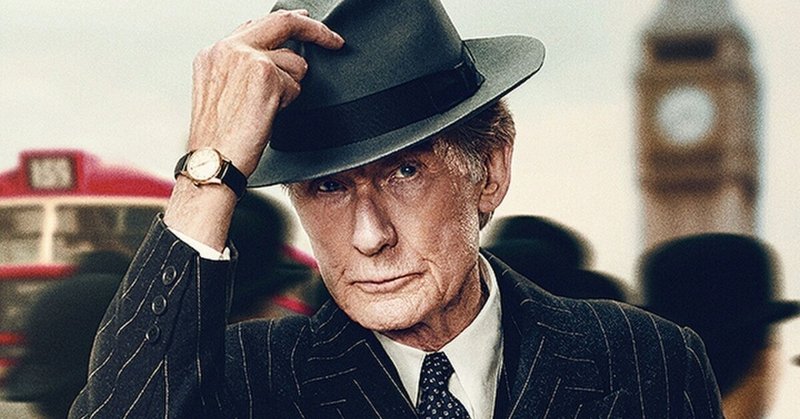

Filmarks写し記事を先日上げましたが、「生きる LIVING」を観てきました。これは黒澤明監督の名作をイギリスでリメイクした作品で、おおまかなあらすじは「末期ガンの老人が、残された時間を使って精一杯ことを成し遂げようとする」物語です。人間ドラマの最高峰と評されることも多い、黒澤監督全盛期の珠玉の名作です。

オリジナルとの違い…国の違い

日本とイギリスの文化や風景の違いはもちろんあるのですが、一番違うのはやはり主人公、渡邊勘治とウィリアムズの差ですね。

これは演じた志村喬さんとビル・ナイの違い、と単純に置き換えてもいいと思いますが、この主人公の物語上での位置付けを考えると日本版が正道だなと感じます。しかし、渡邊はあまりに「余命僅かな老人」過ぎて台詞が聴き取りづらいという映画的な欠点にも繋がっています。私は当時を知りませんが、公開当初は字幕も無いでしょうし鑑賞が大変だったのでは、と無用の心配までしてしまいますね。

そして、そうは言ってもウィリアムズが「らしくない」のかと言えばそんな事はなく、病気が判明してから明らかに虚ろになる眼がとても良かったです。この物語は主人公の悲壮感があってこそ前に進んでいくものですから。

劇中歌の違いが、一番驚いた

有名な部分ですが、この映画は主人公が中盤、人生の楽しみを見つけようとするシーンで歌を歌います。日本版は「ゴンドラの唄」、イギリス版は「ナナカマドの木」になっています。「ゴンドラの唄」は「命短し恋せよ乙女」のフレーズが有名ですが、これが映画のテーマを直接的に表現しているのでリメイク版ではそれは避けたかった、という脚本イシグロ氏の意向により変更になったそうです。

この歌唱シーンですが、日本版の渡邊は野太い声で、旋律に「ついて行く」ようにもっさり歌っています。これは監督の意図であえて「下手に」歌ったそうですが、これが「仕事一筋で、娯楽を知らない男」を実によく表現しています。だからこそ、ラストシーンのブランコで再び聞かせる歌声が胸に響くのですが…イギリス版、ウィリアムズはどうなのかと言うと、

上手いんです、かなり。

曲も違うし、英語なので聴こえ方の違いもあります、ですがただ唸っているようにすら聞こえた日本版に比べると、確実に歌唱力が高かったんですね。個人的に今回のリメイクで一番異なっていて、驚いたポイントがここでした。しょぼくれていて歌も下手な渡邊勘治、英国紳士で歌も「聴かせられる」ウィリアムズ、同じ物語ですが、これで印象は大分変りますね。

これは、どちらが良いか、という話ではなく、主人公のキャラ造形に重要なポイントが入っているなと思って、勉強になったという話です。

ステレオタイプに、アクセントを加える

渡邊勘治は「仕事以外何も出来ない男」として描かれていました。だからこそ、残された時間で変わっていき「生きる」様が観客の胸を打つわけです。

キャラ造形としては、病気の老人と聞いて想像される姿そのままで、ゴンドラの唄を歌う場面でそれが補強される格好になっています。

対してウィリアムズは歌の場面で、「歌は得意なのか」と驚かされます。ここが「違和感」ではなく、人生の長さを感じさせているのがポイントだと思いました。おそらくウィリアムズはこのスコットランド民謡の演奏を自分からリクエストしたことから判るように、過去によく歌っていたのだと思います。具体的なことは何も出てきませんが、歌った経験があり、さらに音楽にまつわる知識もあるのではないか、という想像すらさせるんですね。人生経験を豊富に持っていそうな人物であればこそ、そう思わせる「特技」の披露。これが「覇気のない老紳士」に特徴、意外な一面を付加して後半の熱意ある行動に説得力すら持たせているといえます。

「ステレオタイプ」と聞くとネガティブなイメージで捉えられがちですが、大勢の人に伝わりやすいという利点もあります。そういう造形で人物を描き、ギャップで特徴を見せていく。このギャップは、人物に魅力を持たせるオーソドックスな手法ではありますがこの「生きる」の主人公のように、その結末がわかっている、そのままでは「魅力的」とは言えない人物でそれを見せられた、という意外性がこのリメイク版の収穫でした。

「ありきたりなキャラ」に「意外性」を加える。

それによって、予定調和の展開に違う色、意味合いを持たせる。

という、創作のヒントを得た映画鑑賞でした。

やはり名作は、色々な教えをくれるものですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?