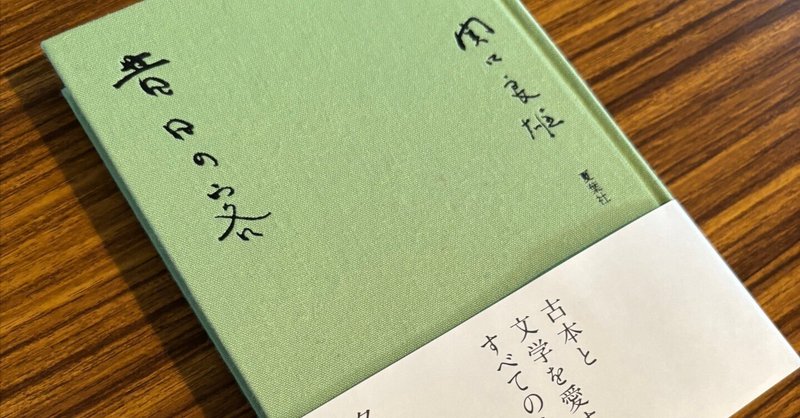

『昔日の客』 関口良雄 著

今は亡き、山王書房 店主 関口良雄の随筆集。

この著書は、昭和53年に刊行され、長らく古書ファンの間でも幻の名著とされていた。本書は夏葉社より32年ぶりの復刊。

著書は、数々の文人たちとの交流や来店するお客さんとの遣り取り、古書にまつわるエピソードを、温かみのある詩情的な筆致で綴られ、思わず笑みが溢れてしまいながらも哀愁が感じられるそんな随筆集である。随筆でありながら、古書にまつわる物語、といった趣もある。

『最後の電話』の、臨終の尾崎士郎との「女房のゆばりの音」の遣り取りは面白くもあり切ない。ユーモアとペーソスの混ざり具合が何とも絶妙な一つである。

人を楽しませることが好きな人。気難しい様子がなく温和でユーモアある人物像が浮かんでくる。

私事だが、先日、神保町で古書巡りをした。

古本屋の店主というのは寡黙で気難しい、話しかけようものなら、眼鏡越しに鋭い目で見られ、まるで自分の知性を測られてしまうんじゃないか、とそんなイメージがあって萎縮してしまう、なんてこともある(ちょっと言い過ぎか)。

著書は、書店開業を目指す私にとって、書店のあるべき姿というものを示してくれたように思う。到底関口氏のように人を惹きつける話術はできないけれど、書店というのは人と人との交流の場であり、書店員というのは本と人とを繋ぐ媒介者でなければならい、と。やはり、本を買うのはオンラインではなく書店でありたい、そんな思いにもさせられた。

さて、この著書について。

著書を読んていて印象的だったことをあげたい。それは落ち葉についての記述である。

「すみませんが、お宅の庭の落ち葉を少し下さいませんか」といった調子である。どこの家でも一応はけげんな顔をしながらも、どうぞどうぞと気持ちよくくれた。蔦、もみじ、かくれみの、柿、朴(ほお)等とみるみる袋はいっぱいになった。

(中略)

「落ち葉はいくらでもあげますが、一体あなたの職業はなんですか」と聞かれた。

「 ハイ、私は落葉屋でございます」と答えた。

どんぐりを拾う。みるみる洋服のポケットがふくらんでいく。

落葉の中に、ごろりと横になる。陽を吸い込んだ落葉の匂いが郷愁をそそる。

落ち葉ではないが、関係があるので次の引用を載せたい。

「それは私の人生に無用な物かもしれない。が無用の物の中にこそ、いいしれぬ味わいがひそんでいるものだと思う」と。

また、あとがきには、関口の句(銀杏子は関口の俳号)が載せられている。

秋灯下亡き人の書と相対す 銀杏子

落ち葉は、大地に落ちて腐敗し、土に滋養を与え大地を育み、草木に生命を与える。落ち葉は無用とも思えてしまいそうだが、生命体に必要不可欠な存在。古書が与えてくれる豊かさを、または古書を愛する自分という存在を、落葉に重ね合わせていたのかもしれない。

古書に魅せられ、古書と共に歩んだ人生。「古書と落葉」。何とも詩情溢れる素敵な組み合わせである。自分を落葉になぞらえる、そんな俳句もきっと詠んだのではなないだろうか。

秋の情景のように、美しさもありどこか寂しさも感じられる。いいしれぬ味わいがある随筆集だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?