「先従聴始(まず聴より始めよ)」〔コイネージ【新造語の試み】8-2〕

「大事をなすには手近なことから着手せよ」の意である「先従隗始(まず隗より始めよ)」。

この古事成語を一部拝借した「先従聴始(まず聴より始めよ)」を提案してみる。

意味は、

「相手の問題を解決するには、話を聴くことから始めよ」

「相手の信を得たくば、傾聴に徹せよ」

だ。

医者、弁護士、占い師、カウンセラー、インタビュアーなどといった、「対人のプロ」は必ず「聴くこと」から始める。

例えば、筆者には「傾聴のロールモデル」と認識している人物が二人いるが、そのうちの一人は「受験カウンセラー」の先生だった。

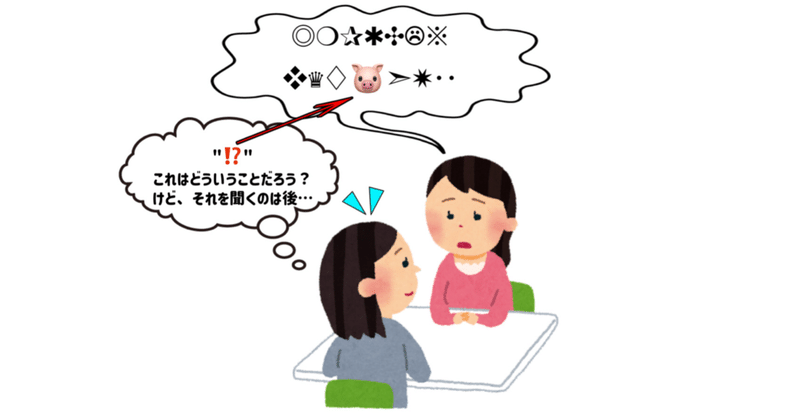

その先生は"十全に聴いてくれた"。筆者の話を"一から十まで全く口を挟むことなく"。

途中、七あたりで反応があったが、その時点ではなにも言わず、「さっき〇〇と言っていたけど…」と反応した箇所についての質問をしたのは、十まで聴ききった後のことだった。

その有様は、筆者に「信」を抱かせ、「自分もプロになったときは、こういう聴き方をしよう」と思わせるには十分だった。

もちろん、「プロ」なのだから相手の問題を解決しうる知識、情報、経験則は十分備わっている。

しかし、それらに基づくアドバイスは「手段」。

「目的」は相手の問題解決である。「私が正しいアドバイスをしてあげること」ではないはずだ。

アドバイスは手段なのだから、問題解決に合わせなくてはならない。

それゆえ、なにが問題かを知るために「先ず聴く」必要がある。

それにより、「問題解決に合わせた的確なアドバイス」を相手に提供でき、結果"対価"としての「信」を得ることができるのだ。

そもそも「相手の話を傾聴すること」自体が「信」に繋がる行動である。「あなたを軽視していませんよ」という意思表示だからだ。

「プロ」ですら、「先ず聴くこと」から始めている。

そうではない人間はなおさらだ。

「当たり前」というなかれ。

あなたは、相手の話を"十"まで聴ききれているだろうか。

(2022/3/27に投稿した記事の続編)

(関連記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?