学問と労働

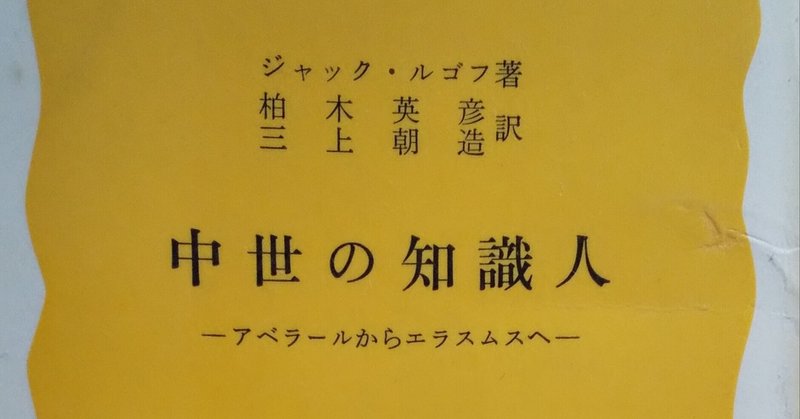

中世哲学が苦手だ。苦手なのに気になってしまうので、私は中世コンプレックスなのかもしれない。今回読んだのはジャック・ルゴフ著、柏木英彦/三上朝造 訳『中世の知識人』(岩波新書)。ジャンルとしては哲学・思想の本なのだが、本書の狙いは歴史学的・社会学的なところにある。簡潔にいえば「西欧中世において職業知識人という新しい労働者が現れた」というのが本書の主題だ。

著者のジャック・ルゴフはフランスの歴史学者である。アナール学派に属する研究者なのだが、たぶん大事なことなのでまずはここから確認していこう。本書の「訳者あとがき」によれば「この学派の志向する歴史は、いわゆる〈全体史〉であるが、著者によれば、その基本的視点となるのは、歴史を長期波動において捉えること、日常の物質文化を重視すること、歴史の表層のみでなく深部を探ること、すなわち心性 (mentalité) を捉えることである」とされる (223-224頁)。

歴史の勉強というと、「誰それが何年に○○事件を起こした」という風に人物や事件の暗記をせねばならない気がしてくるのだが、そういう考え方ではないのだ。いうなれば人物や事件よりもそれらを成立させた背景、その時代に生きた人々の精神を重視する立場。これがアナール学派であると一先ず解して、本書の話を始めよう。

本書の主題は「西欧中世において職業知識人という新しい労働者が現れた」ことであると先に述べたが、ここには学問観の変遷と労働観の変遷という二つの論点があるように思える。順に考えていこう。

まず学問観の変遷についてだが、端的にいうとこれは学者の研究活動としての theōria が、知識人の教育活動としての poiēsis に変貌したということだ。本書における「中世の知識人」とは主に教育者たちのことを指し、彼らは自由学芸の教師であった。英語の liberal arts の方が馴染みのある言葉かもしれないが、そもそも学芸 (arts) とは何か。「それは本来たんなる知識ではなく、技を意味していた。〈技〉すなわちギリシャ語のテクネーは、大工や鍛冶屋の特殊技能と同じような、教師の特殊技能のことである」(84頁)。そう、自由学芸は知識 (epistēmē) というよりも技 (technē) なのだ。ここに古代と中世とにおける学問に対する考え方の変化が見て取れる。

古代というのはこの場合古代ギリシャを想定しているのだが、古代の学者にとって学問とは研究するもの、theōria の対象としての知識を意味していた。これに対して本書で取り扱う中世の知識人にとって学問とは教育するもの、poiēsis の対象としての技芸を意味している。無論、poiēsis は教育ではなく制作を意味する言葉である。重要なのは学問のイメージが研究者における孤立的観想から知識を作り出すこと、すなわち知識を受け取る被教育者を含めた教授活動へと変貌したということである。この意味において、中世の知識人とは制作者 (poiētēs) ないしは技芸者 (technitēs) であったといえるだろう。

次に労働観の変遷についてだが、これは古代由来の労働蔑視が中世の知識人において一時的に和らいだということだ。そもそも古代における労働とは奴隷労働であり、学者は奴隷の所有者側の人、スコレーの人であった。ところが中世になると知識人は大工や鍛冶屋と同じテクネーの人となる。古代的価値観に立てば制作術への従事とは奴隷労働的な、ネガティブなイメージが付きまとうのだが、この価値観が中世においてポジティブな方向に変容したのである。知識を独占せず、他人を益することを旨としたからこそ彼ら知識人は教育活動に従事したのであり、これは確固たる職業意識に基づくものであった。こうした知識人の代表としてルゴフはアベラールを引用しつつ、その姿勢を高く評価している (86頁)。

だが、結局このポジティブな労働観も次第に古代へと逆行していく。その傾向が特に顕著なのがスコラ学においてである。「実際スコラ学は、根本的に悪と考えられた手の労働に、しかるべき価値を認めることができなかった。というのもスコラ学は、知識人の特権的労働を強調することによって彼らを、都市という仕事場で彼らと固く結ばれていた他の労働者からひき離すと同時に、みずから大学教師の立場を根底からくつがえすことになったからである」(142頁)。トマス・アクィナスをはじめとするスコラ学の労働観はまさしくアリストテレス的であったし、古代の有閑階級的な労働蔑視は一層強固になったのである。

ここから大学教師の運命は貴族化、ユマニスムへの接近という風に、全体として反主知主義的方向へと舵を切っていく。ギリシャ哲学への関心も情緒的な傾向が強くなっていく。閑暇への憧憬に自覚的であったユマニストはある意味で、古代人よりも古代人的な孤立的観想者になったといえよう。ルゴフはこれを学問と教育の絶縁と見なし、ルネサンス前段階における思想的後退という消極的な評価を与え、本書を結んでいる (215-216頁)。

……なんだか不公平な物言いになってしまった。特にスコラ学に対して。これは私の力不足によるものであり、本書の中でルゴフはスコラ学の積極的な評価も丁寧に書いているので (118-126頁)、スコラ学徒諸氏はそこを読んで溜飲を下げて欲しい。

最後に、今回の考究を通して新たに気になった問題について話したい。それは「ソフィストって中世の知識人に結構似てないか?」ということだ。これに関してはそんな気もするし、違うような気もするといった感じで、現状上手く説明できない。わからないなりに、強いて両者の差異を考えるとしたらソフィストは自営業っぽいのに対して、中世の知識人は組織人的であったということが重要な観点になる……予感がする。これに関しては別の機会に考えるとしよう。それこそスコレーのあるときにでも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?