文化とフロー

読書によってもたらされる心の静けさの正体

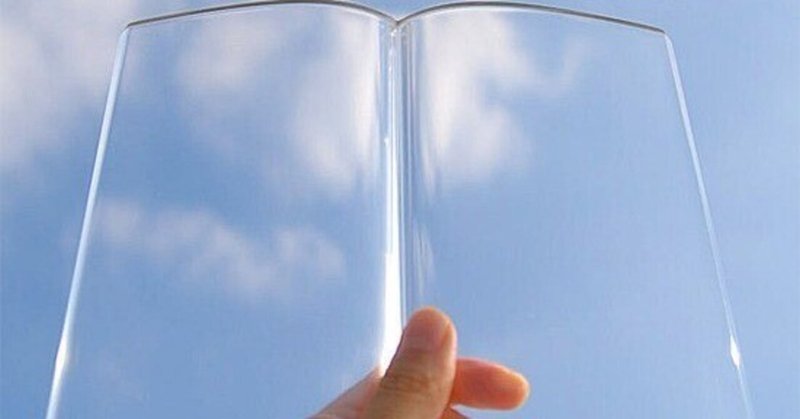

「読書に没頭することで人は我を忘れ、フロー状態にも似た経験をすることができる」という一説に目が行き、興味を覚えて以下の記事を読んでみた。以下、印象に残った個所を抜き出してみる。

2010年に刊行され、今日のほうがますますよく当てはまる、『ネット・バカ――インターネットがわたしたちの脳にしていること』という本の中で、ジャーナリストで社会学者のニコラス・カーは、オンラインの生活は中断に尽きる、と嘆いている。

オンラインで物を読んで情報を集めれば効率が上がるにしても、人は「もっと時間をかけて観想する思考モード」を使う能力を失った、とカーは主張する。つながりを形成するような種類の認知能力から、たんに些末な情報を漁るような種類の認知能力へと人は移行した、と彼は説明する。「深い読み(ディープリーディング)」のスキルを失ってしまった、というのだ。

*

行動と自覚を融合させるフローの典型的な身体性は、読書にはないものの、読書は人を自己超越へと向かわせることができる。

*

「詩は静寂から現れ出て、人を元の静寂へと導きます」と、ストーリーテリングをする詩人のマリリン・ネルソンはクリスタ・ティペットによるインタビューで語った。「静寂は、人が人生を生き抜くのに必要なもののじつに多くの源泉です」。彼女はさらに続ける。「詩は、何かが水から浮かび上がるように出現する単語や句や文からできています。それらは私たちの前に現れ、私たちの中にあるものを呼び出します」。

ピューリッツァー賞を受賞した詩人で、アメリカの桂冠詩人に2期任命されたトレイシー・K・スミスはあるインタビューで、「詩は言葉に表せない感情のすぐそばにある言語です」と語った。詩は、不可能に挑む。誕生、死、霊的な目覚め、恋に落ちたときなど、人が人生で最も言いようもなく胸を打たれる瞬間に頼るのが詩であることに、彼女は思いを巡らせる。

リズムや語数に関係なく、あらゆる詩は、その構造の中に静寂が組み込まれている。静寂は、ページの上、節や連の中、単語と単語の間にある。優れた詩は、文字にされていることとされていないことの間に、創造的な緊張を保っている。滑らかな石が水を切るように、時間の上を跳ね進んでいく。この1人の読者に、この1つの日に、この1つの瞬間に現れるもののために、空白を残す。

詩人のデイヴィッド・ホワイトは、「詩は、それによって人が現に静寂を生み出すことができる言語的芸術形態だ」と書いている。

たとえ最も高尚な文学作品を読んでいなかったとしても、読書そのものを純粋な注意を払う修練にしようとするべきだ――「後に静寂を残す」努力をするのだ。

(以上、引用)

読書とフロー状態

示唆に富み、きわめて考えさせられる記事だった。読書において重要なのは余白を読むこと、静寂に余地を残すことなのだ。それには深い読解力が必要だ。些事に中断されることなく精神を集中すること。読書とはその修練である。とりわけ詩を読むとき、私たちの知性は試される。

かつて小林秀雄が「ぼくは気晴らしの読書などしない。勉強するために本を読むのだ」と述べていた。これも同様のことを言っているように思う。気晴らしなら他にいくらでもある。読書とは本来的にもっと高尚な精神の努力なのだ。ただ小林は、それが悦びでもあり、悦楽でもあることについて触れなかった。たんなる勉強の勧めで終わっていた。

ここでは、いちばん先に引用した「読書に没頭することで人は我を忘れ、フロー状態にも似た経験をすることができる」という一節から出発して、たんなる読書論を超えた、文化一般の話に議論を拡張したい。そこで問われるのが「フロー状態」とは何か、何が私たちをフロー状態に導くのか、という問題である。

集中がフロー状態を生む

読書にかぎらず、人間は何時いかなる時も「フロー状態」を求めている。もっと平たく言えば「夢中」になれるものを求めている。そもそも夢を見ること自体がフローである。覚醒時にも映画を見たり、音楽を聴いたりすると多かれ少なかれフロー状態に陥る。

私たちは通常、意識を外に向けている。外に向けた意識が自我の回路を通じて自らに戻ってくる堂々巡り、それが「退屈」だ。退屈が苦痛なのは、自分しか相手にするものが無いからだろう。自分自身ほど退屈なものは他にない。知り尽くしているからだ。外にある対象に意識を向けることで自分から逃れることができる。

遠出して新鮮な景色に触れたり、スポーツをしたり、コンサートに行ったり、花火を見たり……これらの娯楽はたんなる「気晴らし」だと言われがちだ。が、実際にはその場所で私たちは何時になく「集中」している。ほかにも碁や将棋などの勝負事、競馬や競輪などの賭け事を例に挙げてもよい。これらの《集中》を要する遊びにおいて私たちは時にフロー状態に陥る。

フロー状態はエクスタシーとは異なる

バタイユはエロティシズムをそうした遊びの原型として捉えた。とはいえ彼は、それが日常の規範ないし法を侵犯するところに炸裂するエクスタシーとしか見ない。悦びは激烈かもしれないが、じつのところセックスも遊びである限りにおいて愉しい。逆に、限度を外れて快楽のみを追求するのはほとんど苦行に近い。サド文学の登場人物たちは皆これだ。いっこうに倒錯行為を愉しんでない。そこには快楽の享受がない。

バタイユは「死に至るまでの歓喜の実践」を唱えた。苦行の果てに死を垣間見る。なるほど、それは悦楽の体験かもしれないが、そんなことならいっそ死んだほうがマシだろう。エクスタシーの手前にとどまることが肝要なのだ。

仏陀が苦行を禁じたのは恐らくそこに理由がある。苦行もまた快に変わってしまう。快に固執するようでは、とうてい解脱とは言えない。そのうえ私たちは死ぬ前に為すべきことが多々ある。さもなければ死んだら皆んな成仏する、というお伽噺になってしまう。現世道徳の根拠が失われる。

とはいえバタイユが《性》の問題に執着したのは正しい。19世紀的な心理文学に誤魔化されなかった。どうせならもっとフロイトをちゃんと読むべきだったと思う。

たんなるセックス至上主義が行き着くところは薬物を介してエクスタシーを得るという途である。これはウィリアム・バロウズ『裸のランチ』のようなビートニク文学の重要なテーマの1つだった。とりわけバロウズは己の快楽しか考えていない。個人主義の極致だ。

セックスにおいて私たちがこの上なく集中するのは事実だろう。が、結婚した相手との交合はじきに飽きてしまう。必要なのは常軌を逸した集中の方だ。人間の文化は、並みのセックスでは到達するのが難しい極度の集中を可能にする。というか、それを可能にすべく文化、ないし人間の脳は発達したと見るべきか。

社会的関係の創成としての文化

必要なのはエクスタシーで「逝ってしまう」ことではない。それなら薬物のほうが手軽で、化学現象として人間の意識を飛ばせる。ここに他者はなく、社会的関係としての自己もない。文化は必ずや相手を必要とし、相手から必要とされる自分をも必要とする。自他の相互関係を協成させる。それを取り巻き、見物したり参加する者もいて、渦を巻く供儀のドラマが生まれる。

こうした社会的関係における集中のほうがはるかに強度が高く、快楽は増幅されるだろう。が、そこには必ずや権力や権威が関わって来るので、遊びのありようはすぐに縮減され、形式化される。結婚がそうであるように、つまらなくなる。私たちは退屈に抵抗せねばならない。

この意味で、文化の本質には権力や権威に抵抗しつつ新しい遊びを見出そうとする必死の努力がある。そこにこそ真の集中が生まれる。場合によってはエクスタシーに達することもあるだろう。が、それは求めてするものではない。その手前の極端な集中こそが地上的な悦楽なのだ。

エクスタシーは化学現象と言ってもよく、薬物でも作り出せる。オウム真理教はその実験をくり返した。一方、集中は自他および社会との関係によって日々創り出すものである。そこでは個々人の意志が、才覚や工夫が試される。いわば個人芸が必要とされる。それは文化の領域である。

凡俗な人間は集中することができない。気を散らすことしかできない。勉強が大事なのは、集中する習慣や喜びが身に付くからだ。この意味での勉強ができないやつは大した遊びもできない。むろん社会に貢献することもほとんどない。

そして勉強の本質には読書がある。本を読むこと――勉強はそれに尽きる。書物には古人の面影が刻印されている。これを深く読み込むことは自分自身を変える。創造的な先人の思考に触れることは、私たち自身を創造的にするだろう。

読書とは些末な情報を次から次へと目にすることではない。古人の人格に、ひいては文化の深みに触れることだ。それと共鳴することだ。感動することだ。

【付記】ガンダムの隠れたモチーフ

先にここでも論じた『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』で、ジオン公国の突撃機動軍大佐マ・クベが重要な役割を演じる。

かれは地球連邦の文化と歴史を愛する好事家で、つねづねジオンが収集した地球の美術品のインチキ臭さ、底の浅さに辟易している。地球進行作戦のためにパリを始めとする6大都市の破壊を企てるものの、これをククルス・ドアンにより阻止される。「我が軍にも文化を愛好する者がいたようだな」と言い捨て、作戦の遂行を断念する。

ククルス・ドアンは戦災孤児を守ろうとした。それは人の命を守ることでもあり、結果として文化を守ることでもあった。本作は小品ではあるが、文化こそが命であるというテーマを内に秘めている。これはガンダムという物語系列の隠れたモチーフでもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?