財政力から比べる都道府県

地方公務員として、一番避けたい事態は所属自治体の財政破綻です。最近では、京都市が「10年以内に財政が破綻しかねない。」というトップの発言がニュースになりました。(2021.9.13 SankeiBiz)

自治体の破綻とは、どういうことか。どんな兆しが見えたら破綻しそうなのか、47と比較が容易なので、都道府県単位で考えてみたいと思います。

1 自治体の財政破綻とは

自治体が破綻するということは「財政再生団体」になることです。厳密には異なりますが、企業の倒産と似たものです。破綻したからと言って、生活している住民もいることから「そうですか。」という訳にはいきません。様々な制約を受けながら再建していくことになります。

再建の第一歩が、毎年、計画を作ることです。なぜ破綻してしまったのか要因を分析し、自治体内の組織は効率化や合理化が図られているか、税の徴収は適切に行われているか、住民サービスとしての対価は適当かなど、年度ごとに計画を策定し、議会と国から厳しくチェックを受けます。

さらに、自治体の借金である地方債を自分で発行することができなくなります。企業の倒産理由が、資金繰りの目途が立たないことが多いように、自治体の破綻も首が回らなくなることによって起きるものなので、借金をすることにも、国の同意が必要となります。

年ごとに計画を策定して細かくチェックされる、資金繰りについても国の許可が必要となる状態に置かれるとなると、実質的には国の管理下に置かれることになり、「自治」体とは、名ばかりになってしまいます。

加えて、再建の道のりも順風満帆とはいきません。なぜなら、破綻した場合には、必然的に職員の給与が大きく下がるため、離職率が高まります。加えて、水道料金の値上げや公共施設の閉鎖などによって住民サービスも大きく低下します。動ける住民はより良いサービスを求めて他の自治体へ移動するため、税収も大きく減ることになります。

現に、日本で唯一の財政再生団体である北海道の夕張市は、2005年時点で13,001人だった人口は急激に減り続け、財政再生団体に移行した2010年に10,922人、2020年で7185人と。15年間で6割弱まで下がっています。

加えて、総人口のうち働き手である15歳から65歳の生産年齢人口は、他に職を求めることもできるため、他の自治体へと移動していく傾向が見られ、高齢化率も2005年の39.7%から2020年の52.2%と激増しています。(夕張市立地適正化計画より)

また、自治体職員も、2005年の273人から2016年の126人と半減しており、担い手が減少すれば、適切な住民サービスの執行にも支障をきたします。

①財政破綻⇒②職員の給料の減少⇒③離職率の増加⇒④担い手不足によるサービスの低下及び公共料金の値上げ⇒⑤住民の減少⇒⑥税収の悪化⇒②へ戻るといった悪循環にもなりかねません。

つまり、公務員にとっても住民にとっても財政破綻は是が非でも避けたい現象です。

2 財政状況が危ない目安は?

では、どのような状況になったら、財政状況が危ないと言えるのでしょうか。国(総務省)は5つを主要財政指標としています。そのうちの1つ財政力指数について、都道府県の実情も見ながら確認していきたいと思います。

財政力指数は以下のとおり説明されています。

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。総務省令和2年度地方公共団体の主要財政指標一覧

ざっくり言えば、地方自治体の収入である都道府県民税や固定資産税などを合わせた収入(基準財政収入額)を合理的に公的サービス(土木、教育、福祉など)を行った場合に必要となる費用(基準財政需要額)で割った数値です。

収入が費用を上回っていれば問題ないのですが、費用が収入を上回った場合、市町村の運営ができません。そのため、どこかからお金を調達する必要があります。ここを補填するものが、国から渡される地方交付税です。

家計で言えば、月の給料では、光熱費や食費などの月々の支出で賄いきれないので、実家から援助をしてもらうイメージでしょうか。地方交付税が少なければ少ないほど、その自治体は、援助なしでも生活できる、自立できる力があると言えそうです。

単純に地方交付税額が多い都道府県が、財政的に危ないのでしょうか。令和元年度に、一番多くの地方交付税額を受け取っているのは、北海道です(約6089億円)。総務省令和元年度都道府県決算状況調べ

3 交付税が多い都道府県が危険なのか?

しかし、人口や面積などを考慮せず、金額のみでフェアではないかもしれません。北海道の交付税額が高い理由は、人口多いために、そもそもの歳入(都道府県の収入)が多いからと反論もありそうです。

最初に戻って、収入と費用のバランスである財政力指数北海道を見てみると、北海道の指数は0.46です。総務省の全都道府県の主要財政指標(令和2年度決算から)

単純に考えると、北海道は、半分ほどを国からの援助に頼っているということになります。家計で言うと、月の生活費に20万円かかるとして、北海道さんの月収は9万円です。本当に、収入の半分以上を国に頼っているのでしょうか。元データを当たってみました。

北海道庁のサイトの普通会計決算(令和2年度)を見たところ、歳入(自治体の収入)のうち、道民税などの地方税の割合は約22%です。他の基準財政収入額の項目(地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金)を足しても、約25%です。

やはり大部分を国に頼っているかと言うと、そうではなく、地方交付税の割合は約20%です。半分以上が国からの援助という訳ではありませんでしたが、残りの55%はどこに行ってしまったのでしょうか。

55%のうち、主なものは国庫支出金(21%)と諸収入(19%)、そして地方債(13%)です。

国庫支出金は、本来だったら国が行うべきだけれども、地方が主導でやったほうがスムーズに事が進むので、国が地方に頼んで行う事業に払う費用です。最近のトレンドで言えば、新型コロナウイルス感染症にかかる費用(病床の確保やワクチン接種など)が該当します。

北海道庁でも、令和元年度に比べて大幅に国庫支出金が増えており(R1:3998億⇒R2:6650億)、その主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策関係のためと分析しています。

諸収入の主なものは貸付金元利収入です。これは、読んで字のごとく、自治体が企業などに、お金を貸した返済金や、貸したお金によって生じる利子によるものです。

最後に地方債は、自治体の借金です。債券を発行したり、借り入れをしたりすることで、お金を調達します。

ざっくり、まとめると北海道の収入は以下のとおりです。

①自分の収入が25%(道民税など)

②国からの援助が20%(地方交付税)

③国から頼まれて行っている仕事による収入が21%(国庫支出金)

④貸したお金の返済金と利子が19%(諸収入)

⑤借金が13%(地方債)

⑥その他、繰入金などが2%(貯金の切り崩し)

無理やり個人にあてはめてみると、月々20万円の生活費を賄うために、アルバイトで5万円を稼ぎ、実家から4万円の仕送りをもらい、親の仕事を手伝って5万円の収入を得て、友人から貸した4万円を返してもらい、2万円をカードローンで借金する感じでしょうか。

5割近くも実家頼みはどうなのか、2万円の借金は多いのではないか。感じ方は人それぞれかと思いますが、大学生の一人暮らしと考えれば、あり得るように思えます。すさまじく深刻とは言えないのではないでしょうか。

4 本当にリスクが高いのは?

一方で、この財政力指数ですが、実は北海道は47都道府県中26位であり、北海道よりも指数が低い府県が21あります。総務省の全都道府県の主要財政指標において、指数が一番低いのは、島根県です。

島根県の指数は0.26であるため、およそ3/4を国に頼っていることになります。島根県の決算を見てみます。

北海道と同様の数値を拾うと、

①自分の収入が18%(県民税など)

②国からの援助が34%(地方交付税)

③国から頼まれて行っている仕事による収入が21%(国庫支出金)

④貸したお金の返済金と利子が8%(諸収入)

⑤借金が12%(地方債)

⑥その他で7%(繰入金)

同じように個人にあてはめてみると、月々20万円の生活費を賄うために、アルバイトで3万円、実家の仕送りが7万円、親の仕事を手伝って4万円、友人からの返済金が2万円、カードローンの借金が2万円、今までの貯金を切り崩して2万円となります。

20万円のうち、自分で稼いだように思えるお金(税+諸収入)が5万円なので、確かに、財政力指数で比較すると、北海道より島根県は、切迫感があるように思えます。

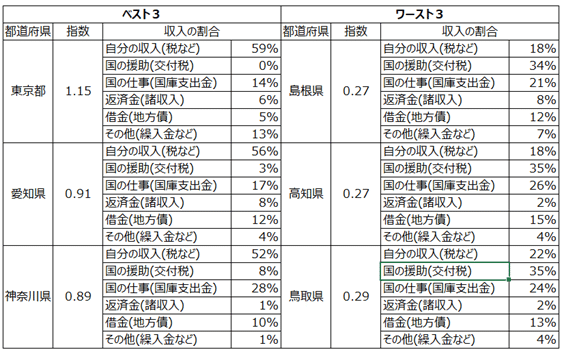

令和2年度の決算を基に、財政力指数のベスト3・ワースト3を表にしてみました。(総務省 全都道府県の主要財政指標(令和2年度決算)及び各都道府県令和2年度決算参照)

指数の高い都県(東京、愛知、神奈川)は税による収入が5割を超えており、交付税の割合は東京都の0%を筆頭に、1桁で収まっています。

指数の低い県(島根、高知、鳥取)は、税収が2割前後であり諸収入を合わせても3割に届かない一方で、交付税の額は3割を超えています。国庫支出金と合わせれば6割に届く県もあり、収入の大部分を国に頼っていることが見て取れます。

例えば、今後、国の税収が大きく落ち込み、地方交付税の額が減った場合、指数の低い県は、収入の多くが途絶えることになります。収入のない一人暮らしの大学生が、実家からの仕送りが途絶えたために退学せざるを得なくなるように、財源に余裕がない県は苦境に陥るリスクがあります。

財政力指数は、あくまでも財源に余裕があるかどうかを計る指標であり、他の指標も見た上で考えなければいけません。47都道府県のどこにも財政再生団体がないように、破綻が目前に迫っているとは言えないかもしれません。

しかし、コロナ禍による景気悪化や人口減少によって、税収の改善も見込めないことから、国からの交付税が頼りで、自分で稼ぐ力が少ない県が抱えるその懸念は、現実になる可能性が大いにあると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?