創作小説 水辺にて

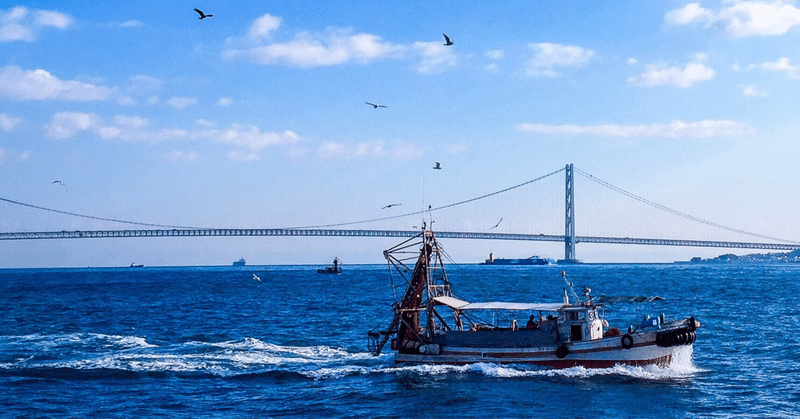

その海は、故郷のものとは全然違った。凪という言葉が脳裏に浮かぶ。穏やかな水面と平行に飛ぶ海鳥たちは何度も橋を横切り、訪れる人達を歓迎しているかのようだった。瀬戸内海には七百以上の小さな島があるという。丸みを帯びた島々はまるで海に浮かんでいるようだ。東京から七時間も運転しているのに、疲れは全く感じない。アパートとバイト先を往復しているだけの日常では得られない高揚感だ。助手席に座る梨恵子も、退屈な素振りも見せず、ずっと窓の外を眺めている。

「ここが四国?四国初めてきた」

梨恵子がぽつりと言う。

「淡路島は兵庫県だからまだ四国じゃないけど、もうすぐそこだよ。俺も大阪より西は初めて来た」

俺がそう答えると、ふんと彼女は言った。返事をする時、うんと言っているつもりが鼻に詰まったような声が出る。本人は気づいていないみたいだけど。

「去年、修学旅行に行っていたら長崎だったのだけどね」

脈絡もなくそんな話が出てくるのがよく分からなかったが、俺は適当に頷く。

「カモメだ!カモメ!」

突然、嬉しそうにはしゃぐ梨恵子の仕草は十八歳とは思えないほど幼かったが、黙っている時の表情は大人の女性の様で、その違いにいつもドキリとさせられた。稚拙な会話と容姿の不釣り合いさに俺は魅了されている。梨恵子は、俺のスマホを慣れた手つきで操作して外の風景を何枚も撮影しているが、思うように鳥が撮れないようだった。

「自分のスマホで撮れば?」

俺が言うと、彼女は首を振る。

「だめ。通知やばいだろうし、変なアプリ入れていて位置情報を共有できるようにしているかもしれない。お母さんたちは私のこと信用していないから」

今朝、いつもの公園で合流してから、梨恵子は自分のスマホの電源を切っている。怒りを込めて強い口調でそう言う彼女を見て、理恵子の両親を思い出したが、何も言わずアクセルを踏む。梨恵子が行きたいと言った徳島の美術館までもう少しだ。

鳴門北ICを降りてコンビニに寄り昼食を済ませ、目的地に13時頃到着した。こんなに長時間運転したのは初めてで不安もあったが、平日の昼間で車の量は多くなく、スムーズに来ることが出来た。目的の美術館に貯蔵されているものが、全てレプリカと知った時、俗物的な観光地だろうと思ったけど、荘厳な建物に圧倒され、良い意味で裏切られた。入場してすぐのシスティーナ礼拝堂の再現空間で、思わず立ちすくむ。横にいる梨恵子も集中した様子で見入っている。ミケランジェロの最後の審判では、そこに描かれた全員を一人ずつ注視している。ざっと見ただけで四百名以上の人間が描かれており、このペースでは到底十七時の閉館には間に合わないと危惧するが、何も言わなかった。視線に合わせて身体も動き、時々独り言をつぶやく梨恵子を周りにいる何人かが訝しげに見ている。

「好きなように観て良いから、俺はついていくね」

俺がそう言うと、彼女はふんと言い次の展示へ進んでいく。梨恵子は最初こそ自分の世界に籠って鑑賞していたが、場所に慣れたのか次第に俺に話しかけてくるようになった。最初の展示フロアは宗教画が多いから、これはどういう意味なのか?とか何をしている場面なのか?とそんなことを多く尋ねてきて、教養程度の範囲で知っていることには答え、分からないことは適当に濁す。梨恵子は俺が何を言おうとも信じているようだ。美術史に沿って、古代から始まった展示は時代を進んでいく。宗教に関連するものが多かったが、次第に様子は変わっていき印象派や抽象的な作品が並ぶ。美術館という言葉よりも、美術博物館の方がしっくりくるくらい、俺でも知っている有名な絵画が数多く展示されている。

「あれはなあに?」

梨恵子は作品をまっすぐ見ながら、俺にそう尋ねる。彼女の視線の先には、艶やかな白い球体がある。初めて目にする絵画で、南国を連想する衣装を身にまとった褐色の女性がその球体を抱きしめている。それは露のようにみずみずしく光っている。彼女の他に人物はおらず青々と茂った森、強い日差しが背景に描かれている。

「あの丸いものはこれから産まれてくる子供だよ。彼女は妊娠しているんだ」

俺はまた適当なことを言うが、梨恵子はそれを真剣に聞いている。

「まだ子供なのにね」

梨恵子の言う通りよく見ると褐色の髪の長い女は十歳ほどの年齢だ。梨恵子はまじまじと絵を見つめている。

「草の色が綺麗だね」

少女の奥に暑い国特有の濃い緑が広がる。

階層が上がると外の景色が窓から見えた。薄暗いどんよりとした重い雲が広がっており、よく見ると小雨が降り始めている。窓には水滴がいくつかまばらについており、こんな場所から眺めていると窓枠が額縁に見えてくる。梨恵子は、さっきまでのおしゃべりが嘘のように静かになり、黙って前を歩いていく。

美術館を出ると雨はますます強くなっていた。天気予報によると台風の影響で今夜は暴雨とのことで、自分の無計画さに情けなくなったが、夜の間に台風は過ぎ、明日からは快晴のようで安心する。時刻は十七時半で、早朝五時から十二時間以上ずっと活動していたことになり、突然疲れを感じた。もちろんホテルなんて事前に取ってなかった俺たちは、徳島市内に向かう途中に国道から見えたラブホテルに入ることを決めた。俺も梨恵子もそんな場所を訪れるのは初めてだったし、梨恵子の義父の言葉が頭にちらついたが、疲れと高揚感、そして何より激しさを増していく雨での運転がためらわれ、その場所を選んだ。部屋に入り疲れた体を休めるためにベッドに横になると、いつの間にか眠ってしまった。

「一緒にいて癒される?馬鹿だな。理恵子がこんなんだからお前はそんなこと言えるんだ。優越感に浸っているだけだよ」

梨恵子の義父の言葉が頭にこびりついているのは、心のどこかで図星だと感じていたからだ。劣等感でいっぱいの自分だから梨恵子を求めているのかもしれない。

目が覚めると、二十三時過ぎだった。スマホの電池残量が八パーセントだったので、充電しようと立ち上がると、横で梨恵子も眠っているのに気付く。寝息を立てて安心しきった様子の彼女を見つめる。長いまつ毛、白くみずみずしい肌、唇が寝息と共に小さく開く。僕はそんな梨恵子を前にして性欲が高まるのを感じたが、必死に気を紛らわしベッドから立ち上がる。ソファーに座りスマホを触ろうとしたが、突然空腹を感じた。ホテルの冷蔵庫の中に有料のカップ麺を見つけたが、コンビニで菓子パンとペットボトルのお茶を買っていたことを思い出し、鞄から取り出す。梨恵子はすでに自分の分を一つ食べていたようだった。俺はシャワーを浴びるため浴室に行く。普通のビジネスホテルなんかよりも無駄に広い浴室に戸惑いつつも、湯船に熱いお湯をはりゆっくり過ごすことに決めた。まだ朝まで長い時間があるのだから。

俺が梨恵子と初めて話したのは、三ヶ月ほど前になる。大学卒業後、田舎の実家には帰らず、東京の広告代理店に就職した。元々社交性のない性格だったが、国内トップクラスの偏差値の大学にいたこともあり、真面目に取り組めば上手く社会に順応できると思っていた。しかし、今までの自分のやり方は全く通用しなかった。上司や顧客との会話やノルマへのストレス、何よりも社会的な意義を感じない仕事内容への不満が溜まり、だんだん気分が滅入り、朝起きることが難しくなっていった。友人も相談できる親もいなかったし、何よりも俺自身が社会に不適合な自分を認めることが出来なかった。そんな時ふと作家になろうと思った。高校時代、趣味が高じて書いていたSF小説のことを思い出したのだ。入社後半年も待たずして会社を辞め、アルバイトや少額の投資で生計を立てつつ、奨学金も返済している。ただ、小説を書く時間はなかなか捻出できず、会社を辞めて一年が経とうとしていた。深夜のコンビニバイトを終え、明け方五時半に公園でパンとコーヒーで休憩することが日課になっていた。気分転換に徒歩圏内の場所をきまぐれに巡っていて、家から少し遠い住宅街の小さな公園で、スケッチブックを抱えベンチに座っている梨恵子を見つけた。彼女は白いワンピースを着て、難しい顔をしてペンを持っていた。明け方とはいえ人通りの少ない場所で一人いる様子は危なげだったし、一見したら不審者のような彼女に目を奪われたのは、梨恵子がとても美しい容姿をしていたからだ。その日は話しかけることは出来なかったが、翌朝も彼女はそこにいて、俺が勇気を振り絞って「その…絵は、日課ですか?」そう話しかけた。しかし、彼女は何も言わずにっこり笑って頭を下げて去って行った。怪しい奴だと思われたと落ち込んだが、翌日も梨恵子は同じ場所にいて、俺を見ると同じように笑って頭を下げた。そこから少しずつ話をするようになった。そして、梨恵子が高校三年生だが不登校で、出席日数の関係でもうすぐ退学になること、三年前に母親が再婚し義父と暮らしていること、絵を描くことが好きなこと、そして梨恵子が中学生の時に自閉症スペクトラム障害と診断されたことを知った。

「ねえ、そこで眠るの?」

梨恵子は風呂から上がってからソファーで横になる俺に向かって問いかける。

「うん」

「何で?疲れているよね?」

「ここで梨恵子を守っているんだよ」

「何それ?何から守っているの?」

俺は梨恵子の顔を観ずに、目を閉じながら答える。

「鬼だよ。鬼」

「変なの」

しばらく沈黙が流れる。窓がないこの部屋に違和感を抱く。外は豪雨だろうが、何の音も聞こえない。

「お義父さん、恐かったでしょ?」

梨恵子が話を始める。

「お義父さん、いつもああなの。私の腕を引っ張って、大きな声で怒鳴る。 お母さんにも同じように怒るの。でも、しばらくしたら優しくなるからお母さんは騙されている。暴力は振るわないから大丈夫だよって、私に言うけどいつもお義父さんの機嫌をうかがっているお母さんが私はまともだとは思えない。前は可哀そうって思っていたけど、今はもういいや」

梨恵子は時々こんな風に一方的に話をする。劇的な口調になって、興奮しているのが伝わってくる。三日前、早朝の公園で過ごす時間が長くなったことを不審に思った両親が梨恵子を見に来たのだ。そして、ただ俺と話しているだけなのに、梨恵子をきつく叱った。絵を描くために外に出る彼女を、最近まで親のどちらかが付き添っており、二人とも梨恵子のことを心配し干渉していた。理恵子の義父に呼ばれ二人きりになった時に、理恵子を性的に見るのをやめろと忠告された。俺はそんなつもりはなく梨恵子と過ごす時間が俺にとっての癒しだと反論した。そんな俺に対して、義父は「一緒にいて癒される?馬鹿だな。理恵子がこんなんだからお前はそんなこと言えるんだ。優越感に浸っているだけだよ」と言ったのだ。それは梨恵子の他の人とは違う個性のことを指しているのだと分かった。上手く社会に適応できていない彼女に俺は安心感を抱いていたのかもしれない。

「ねえ、今日は連れてきてくれてありがとう」

「俺、誘拐犯になるんじゃないかな」

「大丈夫だよ。私はもう十八歳だから」

梨恵子は得意気に話す。

「何歳から家を出たら連れ戻されないか、ずっと調べていていたの」

「誰かに連れ去ってもらいたかったの?」

梨恵子は何も言わない。俺はそのまま目を閉じ、もう一度深い眠りにつく。

鬼の正体とは何だったんだろう。俺は何から梨恵子を守りたかったのか。梨恵子を縛り付ける両親?俺たちを受け入れない社会?俺自身の性欲?ただ、あの日、俺は心から梨恵子を守りたいと思っていた。

俺たちはその後、三日間あてもなく西日本を巡り、東京へ帰宅した。梨恵子も俺の住むアパートに帰ったが、一週間も経たず実家へ戻り、それきり連絡はない。別れの時も梨恵子は何も言わず、にこにこと笑うだけだった。ふと、言語化出来ないから梨恵子はいつも笑っていたのだと気づき、美術館での会話が脳裏に浮かんだ。「あれはなあに?」無邪気に尋ねる梨恵子に、本当のことをきちんと答えれば良かった。俺は彼女と対話するべきだった。理恵子と出会った公園に何度か行ったが、彼女は決して現れない。梨恵子が去ってから、二ヶ月ほど経ったある日、俺は誰もいない早朝の公園で彼女を想って、子供のように泣いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?