ABSTRACTION展を見て絵画における「抽象」について考えてみた。

先日アーティゾン美術館で開催されている展覧会「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開」を見に行った。西洋美術における19世紀末から20世紀半ばに到る抽象絵画の展開を日本での動向も交えながら概観するという壮大なテーマの展覧会で、内容が濃いうえにボリュームも相当ある。絶対に外すことのできないスタンダードな作家を押さえつつ、本展独自のマニアックな選択も随所に見える(一例を挙げれば日本の具体美術協会を紹介するセクションでは定番の吉原治良、白髪一雄、村上三郎、元永定正などをキッチリ押さえつつ、白髪一雄の妻である白髪富士子の作品を一雄よりも多く展示したり、正延正俊や上前智祐といったあまり日の当たることのない作家を大きく取り上げたりしている)。結果的に見所が多すぎて、見終わった後はヘトヘトになってしまい「良かった」のかどうかすらもちょっと判断が付かないくらいだった。

とはいえこれだけの展覧会を見て疲れて終わりというのもモッタイナイ。図録も買えないビンボー人で、会場に置いてあった図録も疲れてしまって読まずに帰ってきたので手掛かりにできるものが少ないのだが、つたない記憶と作品リストをもとに自分の頭で絵画における「抽象」についてちょっと考えてみたい。

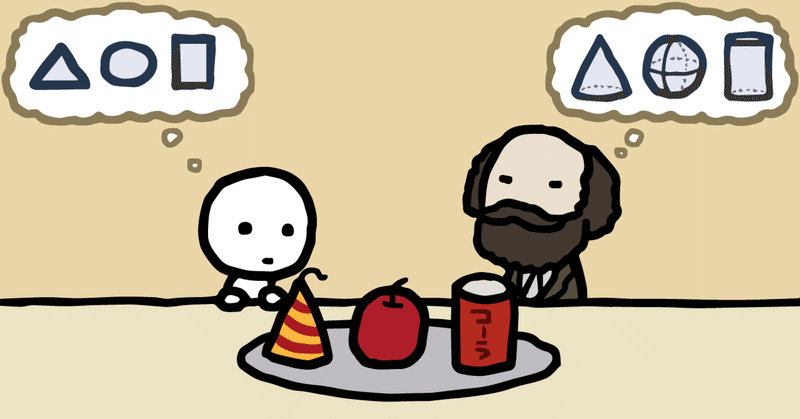

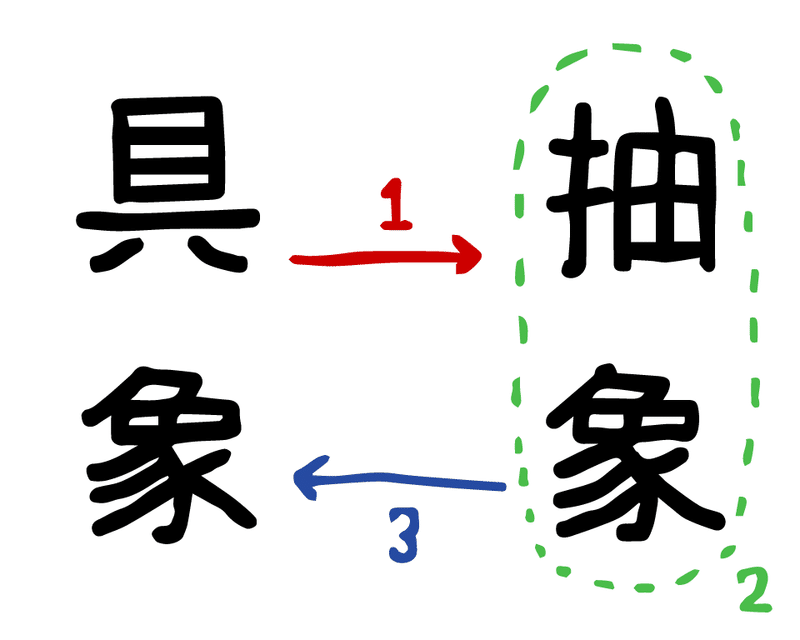

まずは考えを整理するため、絵における「抽象」をめぐるベクトルを三つに分ける。以下の三種類だ。

1 具象的対象を抽象化して描く

2 具象的対象を持たない純抽象的形象を描く

3 抽象的形象を描いたものが結果的に具象的な何かに見える

図にするとこんな感じになる。

それぞれについて考えてみる。

1 具象的対象を抽象化して描く

セザンヌの衝撃と二つの「単純化」

ABSTRACTION展の展示はセザンヌからスタートする。セザンヌの「自然を円筒、球、円錐で捉えなさい」という自然を幾何学的形態に単純化する考え方が後のキュビズムなどの運動へと繋がり、西洋美術における抽象絵画の誕生への扉を開いたとするからだ。とても有名な話で美術史観としては定番だが、しかしここは一度立ち止まって、セザンヌの考え方の何がそんなに革新的だったのか自分の頭で考えてみよう。

セザンヌの「自然を円筒で…」云々は自然(具象的対象)を単純化して抽象化するものの見方である。しかし例えば山を三角形で表したり、人間の頭部を丸で描いたりする子どもの落描きだって自然を抽象的形象に単純化して見るものの見方だと言おうとすれば言えなくもない。ではセザンヌのものの見方と山を三角形で表すような自然の単純化では何が違うのか。まず思い浮かぶのは自然の形態を捉えるそのアルゴリズムが異なるということだ。山を三角形で表し人間の頭部を円で描いて済ます単純化が2Dなのに対し、セザンヌのものの見方は3Dである。CGで言えばペイントツールとCADソフトくらいの違いがある。

しかしそれだけでは美術史が一変してしまうような革新性は感じられない。そのくらいのことなら遠近法が発明された時点でフツーに誰かがやっていそうだ。現場レベルで師匠から弟子に「こうやって自然を円筒や球で捉えて遠近法の構図に正しく配置すれば形が崩れないんだ」みたいな教え方がされていたとしても不思議ではない。つまりセザンヌの考え方(と彼の絵)が衝撃だったのは、彼の「自然を円筒で…」というものの見方が、パースやかたちが正しく崩れていない「整った絵」の描き方のハウツーとして言われたものではなかったからなのだ。そもそもセザンヌ自身が全然そういう絵描きではない。フォロワーの画家たちが衝撃を受けたのは、自然を幾何学的形態に単純化するものの見方“自体”を絵にしてもいいんだという驚きだったのだろう。この「〇〇しても(orでも)いいんだ!」という驚きこそが歴史の次の扉を開く。絵画が単なる現実世界のリプレゼンテーションや、あるいは寓意などの意味を図像化したイラストレーションではなく、まったく別種の表現たりうるという驚き。セザンヌの存在が西洋絵画の展開における大きなメルクマールとなったのは、そうした驚きを同時代の画家たちに与えたためなのだろう。

そしてもう一つ、セザンヌの自然を幾何学的形態に単純化する方法と、山を三角で描くような単純化では大きく異なる点がある。それは前者が自然(世界)の観察法なのに対し、後者ではそもそも自然を観察する必要すらないということなのである。つまり山を三角形で表すのは、山を観察した結果ではなく、それが山を表すステレオタイプだからなのだ。「絵」というものを最大限広範囲に捉えれば、対象(自然)を観察しながら絵を描くという行為はむしろマイナーケースなのではないだろうか。何も見ないで描く機会のほうがずっと多いように思われる。そのとき我々が描いているのは目の前に広がる自然ではなく、ステレオタイプのイメージなのだ。実際に目にした光景を記憶によって描く場合もあるだろうが、それはさらにマイナーなケースだろう。人類がこれまで描いてきた絵をすべて集めてカウントしたら、対象を見ながら描いた絵よりも何も見ずに描いた絵のほうがずっと多いはずだ。絵手本などの二次資料見て描く場合も後者に含めればその差は巨大なものになる。つまり人類は圧倒的に「自分自身が見た(観察した)自然」よりもステレオタイプこそを描いてきたのである。

しかしセザンヌの絵はそれとはまったく違う。自然を観察しているときのそのものの見方自体を絵にするということは、そもそも自然を観察しなければまったく意味がなくなってしまうからだ。「絵を描くこと」の意味をめぐる大きな転換がそこには含まれているのである。

絵画の抽象化とマチエールの増長

ただし面白いのは、そのようにまったく異なる二つの自然の単純化も、最終的に二次元の絵へと帰着するときには「単純化された形態が描かれたもの」として相貌を同じくするということなのである。つまりまったく違った道筋を辿ってできた異なる内容を持った絵でも、見た目の「単純さ」という意味においては似てしまうのだ。

そして絵画の絵柄が単純化されたとき、大きな問題が生じてくる。それは「絵」という概念そのものにまで遡る問題である。我々は絵を何をもって「絵」として認識しているのか。たとえば山を描いた絵は現実に存在する山とあきらかに異なるものだ。現実の山は大きいし立体だ。描かれた山は小さいし平面である。ゆえにこれは現実の山ではなく山を描いた絵であると認識できる。つまり描かれた対象との差(ずれ)こそが絵を「絵」として認識させる所以なのではないか。たとえば地図を絵に描く場合、もとの地図と同じ素材に同じ構図で描いてしまったら、それが「地図を描いた絵」なのか、それとも「別の地図(地図の写し)」なのか判断が付かなくなるだろう。描かれる対象との「ずれ」がなくなってしまうからだ。

そう考えると抽象画が「絵」として認識されるための困難さがわかるだろう。抽象画は「ずれ」を判断するための対象を持たないからだ。対象を単純化し抽象的に描いた場合も事情はそう大きく変わらない。山を三角形で表した場合、それが「山」として認識されているあいだはその三角形は「山の絵」で在り続けられる。しかしひとたび山なのかただの三角形なのかわからなくなってしまったら、とたんにそれが「絵」であるかどうかさえも怪しくなってしまう。つまり絵画はイメージの単純化・抽象化に比例して「絵」として認識されることの困難さが増すのである。

それでは西洋絵画が抽象化へと向かったとき、彼らはその問題をどのようにクリアしようとしたのか? これはABSTRACTION展の展示を見ていて思い付いたのだが、まさにその問題に対処するためにこそ近代絵画はマチエールを強調していくようになったのではないだろうか。つまり、絵画としての証を描かれたイメージ以外の要素に頼らざるを得なくなった結果、絵画であることを過剰にアピールするマチエールが時には描かれたイメージ以上に強調されるようになったのではないか。セザンヌの塗り残しもそうだし、分析的キュビスム絵画の異物を混ぜたマチエールなどもその一環として見ることができるだろう。

このことが結果的にさらなる「○○してもいいんだ!」を生み出したのだと思う。それは「絵の具はこんなに大胆に塗っても(盛っても)いいんだ!」という気付きであり、さらには「キャンバスに絵の具で描いてあれば何が描いてあってもイケるんじゃネ?」という発見であっただろう。そしてそれがついには描かれる具象的対象を持たない純抽象画を生み出すに至ったのだと考える。

2 具象的対象を持たない純抽象的形象を描く

二つの「熱い抽象」

純粋な抽象形象を描いた絵画は、幾何学的形象を描いた「冷たい抽象」と表現主義的な「熱い抽象」の二つの動向に分別される。便宜的な区分だが直観的でわかりやすい。美術史的には冷たい抽象が先行し熱い抽象の登場はかなり遅れる。たしかにセザンヌの自然を幾何学的形態に還元する見方から抽象絵画の歴史が展開していったことを考えれば、それが幾何学的形態を描く「冷たい抽象」へと行き着くのは妥当な流れのように思われる。

では熱い抽象はどのように生まれたのだろうか? ABSTRACTION展では1950年代のフランスでの動向を「熱い抽象と抒情的抽象」として一章にまとめている。展示からだけだとそこに到るまでの道程はわかりにくいのだが、出品作品を見ていて思い浮かんだのは東洋画との相似である。墨を主たる画材としてきた東洋画では、書画一致の思想の影響もあってか絵のなかの筆触に作者の人柄や感情などを見て取ることは珍しいことではない。いっぽう伝統的な西洋絵画では筆触はあくまで描かれるモチーフを構成する要素に過ぎず、それ自体に意味を込めたり読み取ったりすることは稀である。絵画の位置付けをめぐる文化差に加え、なによりもやはり画材の違いが大きいのだろう。水墨画と違って伝統的な油絵では筆触は寧ろ見えなくするものだからだ。しかし印象派以降、油絵具の使い方は劇的に変わってくる。それまで認識しづらかった筆触が絵のなかで前景化してくるのだ。その流れの中で筆触だけで出来上がったような表現主義的な「熱い抽象」の絵が生まれることは必然だったに違いない。その過程で筆触による表現の先行者である東洋画の存在が意識されたとしても不思議ではないだろう。実際、展覧会の「熱い抽象と抒情的抽象」のセクションではザオ・ウーキー、堂本尚郎、今井俊満などアジア出身の作家の展示も多かった。

しかし同じ熱い抽象でもその後に紹介されるアメリカでの動向を扱う「抽象表現主義」のセクションでは抒情的抽象の展示ほどは東洋画との相似を感じなかった。抒情的抽象の絵では東洋の水墨画のように画面の筆触に作者の感情などそれこそ「抒情」を見て取りたくなるが、たとえばポロックのドリッピングによるオールオーバー絵画などはむしろ感情的要素を意識的に排しているように思われる。抽象表現主義では画面サイズも常軌を逸して巨大になる(ABSTRACTION展ではクリフォード・スティルの296.2×281.9cmの作品がその雰囲気を伝えている)。画面が巨大になることで絵は人間的なスケールを超えてより物質的な側面を強調する。この絵画の在り方はあきらかに伝統的な東洋画には見られないものだ。もちろん抽象表現主義のなかにも東洋画的な要素を探せば見つかるのだろうが、総体としてはこの二つの熱い抽象の雰囲気の違いはなかなかに興味深い。

純抽象画におけるWhatとHow

純抽象画では具象画はもとより、具象的形象から還元された抽象的絵画に比べても格段に「どう描いているか(How)」が「何が描いてあるか(What)」を凌いで前景化する。「何が描いてあるか」を探ろうにも「どう描いているか」を辿る以外に他に手掛かりがないからだ。その結果として絵画におけるマチエールへの注目もここに極まった感がある。表現主義的な熱い抽象では油絵具をチューブからそのまま画面に絞り出したような表現も出てくる。東洋の水墨画では筆触の勢いで激しさが表現されるが、油絵ではそれに絵の具の厚みが加わるところが面白い。

絵の具の塗り方が派手な熱い抽象と比べると幾何学的形態を描く冷たい抽象では人の手の痕跡を排したようなフラットな塗りが多い。しかし画面がミニマルになるほど絵を見るものの絵肌に対する知覚は鋭敏になる。描かれた要素の多い絵よりもミニマルな形象の絵のほうがフラットなマチエールの中の微妙な絵の具の盛り上がりや筆のかすれに敏感になるのだ。その結果として鑑賞者は絵を見る行為のなかで物質的な側面も含めより「絵画」というものを強く意識するようになるだろう。これも抽象画が生まれたことによる新たな効能のひとつだと言える。

ところで、これはABSTRACTION展とはまったく関係ない完全なる余談なのだが、ここ数年ある特定のジャンルによって「幾何学的な形象を描いた純抽象画」を目にする機会が飛躍的に増えた。それは何かというとジェネラティブアートである。コードで絵を描くジェネラティブアートはその性質上、具象的なモチーフよりも幾何学的な純抽象的モチーフを描いた作品のほうが圧倒的に多い(ラスター画像を組み合わせて作る広義のジェネラティブアートは除く。ここで言うのはコードのみで描く狭義のジェネラティブアートのことである)。ジェネラティブアートに注目が集まるきっかけとなったNFTアートの分野ではフルオンチェーンにするためにコードが複雑になる具象的な絵柄よりも容量が軽くて済む抽象画のほうが主流になるという事情もあるようだ。しかしそれ以上に重要なのは、どんな絵柄が描かれているか(What)よりも、それがコードによって描かれていること(How)にこそジェネラティブアートの面白さの核があるからだろう。抽象的な絵柄はその背後にあるコードの存在自体を表象しているのである。アナログの絵画では「どう描いているか(How)」を筆触やマテリアルに見出すが、ジェネラティブアートではそれがコードであるところが面白い。以上、余談でした。

3 抽象的形象を描いたものが結果的に具象的な何かに見える

クレーにおける抽象→具象

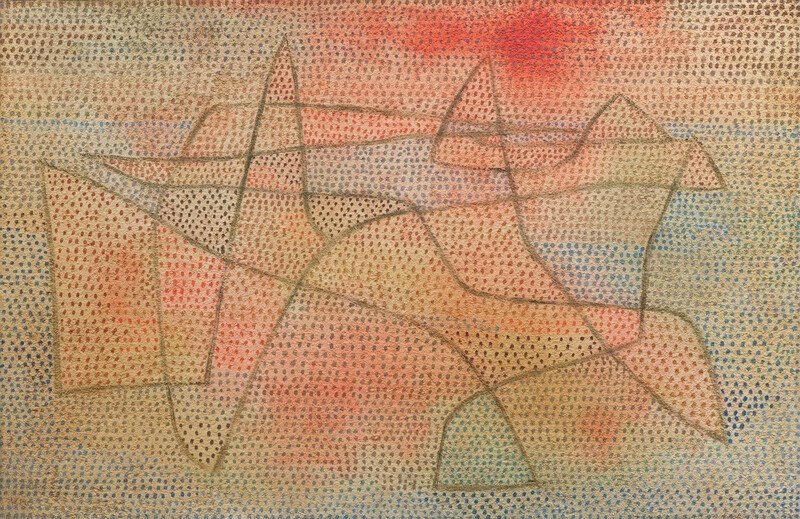

最後に、抽象的な形象を描きつつも最終的にそれがなにか具象的形態に見えてしまう絵について考えてみたい。これは何かというとクレーである。たとえばABSTRACTION展に出品されていた油彩画《島》を見てみよう。

これが現実に存在する特定の島を観察して描かれた絵でないことはあきらかだろう。一筆書き的に引かれた線の軌跡が最終的になんとなく島の形のように見えているのだ。このような抽象→具象のベクトルはクレーの絵ではよく見られる。同じく出品作のこの作品などもそうだ。

この絵も家並みのある風景のような光景を描いたというよりは、幾何学的形象で画面を構成した結果、平行四辺形がなんとなく家並みの屋根のように、二つの円が空に昇った月と水面に映るその影のように見えているのだろう。抒情的光景が先にあったのではなく、幾何学的な形象の構成が結果的に具象的な風景のように見えてきたという制作の軌跡が想像される。

そしてこのことはクレーの絵におけるタイトルの重要さの説明にもなる。クレーは美術史上マグリットと並んでもっともタイトルを付けるのが上手い画家だと自分は思うのだが、それはこの「抽象的形態が最終的になにかに見えてしまう」という彼の絵の傾向にこそ拠っているのだと考えられる。「なんとなく見えるもの」が最後の最後にタイトルによって明確に名指しされることでウルトラC級の着地が華麗に決まり作品が完成する。だからクレーの絵ではタイトルが作品から切り離せない。これはバウハウスの同僚であるカンディンスキーの絵と比べるとより明確になるだろう。ABSTRACTION展でのカンディンスキーの出品作の中には他人が事後的にタイトルを付けた作品もあったが、クレーの作品で同じことはできないと思われる。

ところで、面白いのはこのクレーの絵における「具象」は、決して自然観察の結果できたものなどではなく、典型的なステレオタイプのイメージだということなのである。ステレオタイプを描くことから脱却して自然観察の末に抽象化へと帰結したはずの抽象画が、ここではまたステレオタイプに戻ってしまっている。これはいったい何なのか?

自分は「ステレオタイプを描くこと」に関心があるので、このクレーの抽象→ステレオタイプな記号的具象の流れはとても興味深い。個人的な関心を別にしても、たとえば美術史的にはこのクレーの「意図せず描いた抽象的形態が別の具象的形象に見えてくる」という手法はシュルレアリスムへと繋がっていくという意味で注目に値する。シュルレアリスムで焦点となるのは「見えてきてしまうもの」の基盤となる無意識であるが、クレーの絵においては無意識への関心はあまり感じられない。むしろ抽象的形象やステレオタイプな図柄が「絵」になるためのマチエールの実験に興味の中心はあるように思われる。しかしシュルレアリスムにおける「無意識に描いた抽象的な描写が何かに見える」はオートマティスムの技法を生み、それがアンフォルメル(抒情的抽象)や抽象表現主義などの「熱い抽象」の絵画運動にも影響を与えたという展開を考えると、クレーの絵に見る抽象→ステレオタイプな記号的具象の流れは抽象絵画の歴史において案外大きな意味を持つのかもしれない。

抽象に具象を見る眼/見ない眼

ところで抽象的な形象から具象的なモチーフを見出す行為は東洋においては伝統的に行われてきた営為である。絵に関して言うとやはりこれも紙に墨で描くという画材的な理由が大きいだろう。水墨画では筆の跡が筆触であるのと同時に山や花や木になる。その両義性こそが絵の面白さの重要な要素なのだ。あるいは茶の湯の世界では窯変で焼き物に偶然できたかたちを具象的ななにかに見立てて名付け賞玩することがよく行われる。抽象に具象を見る眼が文化として伝統的に存在するのである。

いっぽう西洋文化のなかでこのような「抽象に具象を見る眼」を探してみてもなかなか思い浮かばない。布の染みが顔に見える聖骸布も絵画化されるとめちゃくちゃリアルなキリストの顔が布に写っていたりして思わず笑ってしまう。西洋文化のなかではそのくらい具象的でないと駄目だということなのではないか。

この「抽象に具象を見る眼/見ない眼」の違いは、美術史的にはシュルレアリスムと幾何学的抽象画が二大潮流になった流れなどにも見て取ることができるかもしれない。前者が「抽象に具象を見る眼」であり後者が「見ない眼」なのだ。あるいは先に触れたフランスとアメリカにおける二つの「熱い抽象」に当てはめれば、ともすれば抽象的形象に具象的モチーフを読み取りかねない抒情的抽象に対し、具象(イメージ)の読み取りを頑なに拒む抽象表現主義という区分も可能かもしれない。もちろんどちらにも例外はあるだろうが、東西の文化差も含めて「抽象に具象を見る/見ない」は意外と面白いテーマを孕んでいるような気がする。

*展示情報

「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ」

会期:2023年6月3日-8月20日

会場:アーティゾン美術館 6・5・4 階展示室

料金:一般:ウェブ予約チケット1,800円、窓口販売チケット2,000円、大学生、専門学、高校生、障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名:無料 要ウェブ予約、中学生以下の方:無料 予約不要

URL:https://www.artizon.museum/exhibition_sp/abstraction/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?