走理論はどれも正解。如何に信じ切れるかが、大事!

私が38年間、ランニングを継続出来た理由の一つは、走理論の奥深さに惹かれた点にあります。

一般的に、ランニングは「ただ、走るだけ」の単純なスポーツと捉えられていますが、その動きには、様々な要素が絡み合い、考え出せば切りが無い程の複雑さを呈しています。

最近は、それほどでもないのですが、以前は、活躍する選手のコーチが指導する上で基礎となる考え方や練習方法が、『最強理論』のように持て囃され、「この考え方、やり方で走るべし!」と、我々ランナーに脅迫的に訴えて来ることが、しばしばありました。

私は、これまでの上記のような状況の中で、一つの考え方を貫いて来ました。

それは、『走理論はどれも正解。如何に信じ切れるかが、大事!』という考え方です。

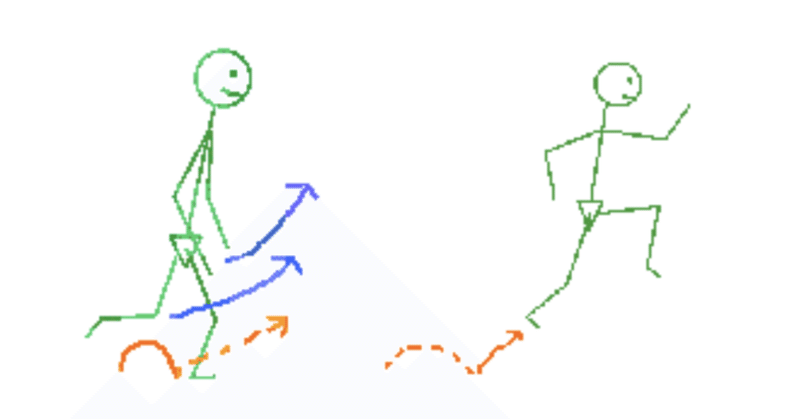

ランニングとは、垂直方向に伸びた身体を、地面反力をエネルギー源として、進行方向に移動させる運動であると言えます。

したがって、その運動を効率的に加速させる考え方、やり方であれば、「どれも正解」なのです。

例えば、地面反力を得る上で、重要な役割を果たす『腕振り』一つとっても、「前に振ることを意識するのか、後ろに引くのを意識するのか」という問題が出て来ます。

私自身は、前に振ることを意識すべきと考えていますが、後ろに引くことを意識することで、身体全体を大きく動かす為のアクセントになるとも言えます。

よって、「どちらも正解」となります。

走理論に向き合う上で大切なのは、「何を選ぶのかではなく、何を信じ切るか」に他なりません。

自分が「良い」と考える理論を信じて、その理論にしたがって、如何に継続してトレーニングを行うが肝要となるのです。

換言すれば、世の中に溢れている走理論の選択に迷い、短期間でトレーニング方針を変更してしまうことが、一番避けなければいけないことだと思っています。

少なくとも、フルマラソンに向けたトレーニングの一般的な期間となる3ヶ月〜半年程は、選択した走理論を信じ切り、レース結果という成果に結びつけるプロセスを踏むことが、走技術向上にとって重要になると考えます。

ランニングのトレーニングは、座標軸となる走理論に基づいて実施されているか否かが、その効率性を上げる上で、大きなポイントとなります。

一度「これは良い!」と思い、選択した走理論をしばらくは信じてみることが、ランナーとしての成長に繋がるはずなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?