編集長のパーソナル・ベスト、人気ヴィランの誕生秘話など今週のオススメ新作4本 良作映画を紹介【次に見るなら、この映画】5月29日編

毎週土曜日にオススメ映画をレビュー。

今週は、「101匹わんちゃん」の悪役の誕生秘話、スパイク・リー監督がブロードウェイのショーを映画として再構築した作品、北朝鮮強制収容所を舞台にした3Dアニメーション、杉谷庄吾【人間プラモ】原作の同名マンガを映画化したアニメーションの4本です。

①70年代ロンドンのパンクムーブメントに乗せてヴィランの誕生秘話を描く「クルエラ」(公開中)

②スパイク・リー監督と、元「トーキング・ヘッズ」のフロントマン、デビッド・バーンのコラボレーションが実現した「アメリカン・ユートピア」(公開中)

③収容体験を持つ脱北者、元看守にインタビューを行い完成させた「トゥルーノース」(6月4日公開)

④映画製作の光と闇に迫る「映画大好きポンポさん」(6月4日公開)

劇場へ足を運ぶ際は、体調管理・感染予防を万全にしたうえでご鑑賞ください!

◇魔法も奇跡もない、魂の叫びをファッショナブルに描いた痛快作!(文:牛津厚信)

「クルエラ」(公開中)

度肝を抜かれるとはこのことだ。アニメ史上名高い「101匹わんちゃん」や、実写版「101」で知られる悪役“クルエラ”の物語をよりによって70年代ロンドンのパンクムーブメントに乗せて描こうなんて、そんな奇抜なアイディア、一体誰が思いついたというのか。これは賭けだ。一つ間違えると火傷を被る可能性すらある。だが、結果的に主人公が産声をあげた瞬間、さらには幼少期、苦虫を噛み潰したような表情で世の中に一瞥をくれた瞬間から、この映画の勝ちは確定したと言っていい。

主人公エステラはいつも怒っている。友達は不要。協調性なんてクソ食らえ。“普通”と呼ばれることは耐えがたい屈辱。そんな彼女が母の死をきっかけに自分を封じた。そして他の孤児たちと共に廃墟のような場所で生き抜き、この大都会で老舗百貨店リバティの掃除係に就いたことから運命の歯車が回り始める。

エステラ役のエマ・ストーンが見せる立ち居振る舞いのカッコよさはこの上ない。そんな彼女がファッション業界のカリスマ、バロネス(エマ・トンプソン)のもとで奮闘する様子がどこか「プラダを着た悪魔」と重なるのは、かの作品の脚本家アライン・ブロッシュ・マッケンナが本作のストーリー原案に参加しているからだろうか。バロネスはとことん傍若無人だ。しかし階級やキャリアに惑わされず真価を見抜く力を持つ。そうやって徐々に取り立てられていくエステラ。だが我々は知っている。彼女がいつしか自我を解き放ってヴィランと化す宿命を。

思えば、過去作ではいつも常軌を逸した役柄だったクルエラだが、本作では自ずと自身の背負ってきたものが浮かび上がってくるし、何よりも70年代を彩るファッションやパンクロックが魂の叫びのごとく彼女の胸中を代弁する。

そう、叫びだ。この映画には叫びが満ちている。当時の英国が陥っていた社会、経済の停滞感を打ち破ろうと若者たちが反骨精神の限りをぶちまけたのと似たエネルギーの対流が、主人公の体内でもまさに嵐のごとく吹き荒れているわけだ。

かくも破天荒ながら、細かくみるとオリジナルを巧妙に活かした展開となっていたり、ああ、ここがこう繋がっていくのね、という目配せもある。だが、元々のストーリーを知らなくても気にする必要は全くなし! まずは彼女の人生に思い切りダイブすべし。魔法も奇跡もここには存在しない。ただ唯一、ロックスターの生き様を見つめるような熱狂的な時間が待っているはずだから。

◇ミニマルなのにゴージャス、デジタルなのにアナログ。超ハイコンセプトなステージ(文:映画.com編集長 駒井尚文)

「アメリカン・ユートピア」(公開中)

2~3年に1本、「映画の仕事していて良かったなあ」と思える作品に出合うことがあります。それがこれ「アメリカン・ユートピア」。2021年、私にとってのパーソナル・ベストです。まだ4月ですが。

大学生になって東京に出てきて、初めて見に行ったライブがトーキング・ヘッズでした。この映画の主人公デビッド・バーンのバンドですね。第1部をトム・トム・クラブが務めた厚生年金ホールの公演です。1985年の夏には、台風の夜、渋谷の映画館にトーキング・ヘッズのライブを映画化した「ストップ・メイキング・センス」を見に行ったのも覚えています。興奮して映画館から出てきたら、もの凄い嵐だった。

デビッド・バーンは、ブライアン・イーノとつるんでいますから、相当なインテリなんだと思います。でも、身体をクネクネさせてステージを動き回る姿は全然インテリっぽくない。サウンドも、トンガってるというよりはどこか能天気。好き嫌いが分かれるところでしょう。

そして「ストップ・メイキング・センス」から36年後に登場した「アメリカン・ユートピア」にはブッ飛びました。デビッド・バーンはもう過去の人かと思ったら、数段進化していた。本当に驚き、感動しました。

ステージは超ミニマルで、PAもなければ、楽器もなければ、ケーブル類も一切ない。アンプラグドならぬアンワイヤード。すだれみたいな細い縦のロープが3面に張られて、そこを手で割ってバンドメンバーが出入りする。バンドは12人構成のマーチングバンド。楽器はすべて手持ちか首から吊られているので、完全にモバイル。恐らくブルートゥースでPAに接続しているのでしょう。

監督はスパイク・リーです。これがまた凄い仕事をしています。ライブの公演を収録した映画なのに、カメラばれが一切ないんですよ。会場の観客には、カメラマンの姿は絶対に見えているはずで、どうすりゃ映画でこんな仕上がりになるんだよってずーっと考えてました。恐らく、最低2回の公演で撮影を行っています。その際、カメラの配置を変えて撮影したのでしょう。ステディカムは、動く軌跡を数パターン用意しています。よくよく考えながら映像見ていると、めちゃめちゃ緻密な撮影やってるって分かりますよ。

デビッド・バーンは相変わらず身体を張っています。バンド自体がモバイルなんだから、もう縦横無尽に動き回る。

それにしてもこのステージはウルトラ・ハイコンセプトです。「ミニマルなのにゴージャス」「デジタルなのにアナログ」という2つの相反する概念を両立させている。しかも完全にワイヤレス。デビッド・バーンの楽曲があんまり好きじゃない人でも、この映画見たら踊り出したくなると思います。ライブの観客もみんな「バーニンダウンザハウスッ!」って叫びながら踊ってますし。

これはニューヨークに行って、生で見たいヤツですね。いつかチャンスが来ると信じて、東京の映画館にあと3回は見に行くつもりです。

◇3Dアニメ表現が効果的な“北朝鮮強制収容所の真実” プリズン系ドラマとしても秀逸の出来栄え(文:岡田寛司)

「トゥルーノース」(6月4日公開)

北朝鮮強制収容所を舞台に描かれる“過酷な日々”。その光景を言い表すための最も的確な言葉、それは“地獄”だ。監督・脚本・プロデューサーを務めた清水ハン栄治が、収容体験を持つ脱北者、元看守にインタビューを行い、10年の歳月をかけて完成させた物語には、目を覆いたくなるような現実がまざまざと映し出されている。

物語の中心となるのは、1950年代から1984年まで続いた在日朝鮮人の帰還事業で北朝鮮に渡ったある家族。父が政治犯の疑いで逮捕されたことをきっかけに、主人公・ヨハンは連座制によって母&妹とともに強制収容所に連行。凄惨を極める極寒の収容所での日々が描かれていく。過酷な状況下においても、生きるべき目的、進むべき方向を見失わないための「絶対的な羅針盤」(英語の慣用句)、報じられることのない「北朝鮮の現実」という二重の意味が込められたタイトルも秀逸だ。

特筆すべきは、3Dアニメーションという手法だろう。劇中で描出されるのは、あまりにも悲惨な生と死だ。老若男女問わず労働資源としての生き方を強制され、収容者たちは公開処刑を見届けることを義務付けられる。力尽きた者達への尊重は、一切感じ取ることはできない。「実写で作ってしまうと“ホラー映画”になってしまう懸念があった」と清水監督が説明するほど、収容者を見舞う運命に容赦はない。語られるべき真実は、多くの人々に届いてこそ意義がある。もし実写映像であれば、見ることを躊躇う者もいたはずだ。

過度にデフォルメせず、一方でリアルすぎない。この絶妙な塩梅のキャラクター造形も印象的。やわらかなタッチのキャラクター像は、まるで寓話に触れているかのような風合いを醸し出す。ここに「想像の余地」が生まれてくる。アニメーションで描かれた人物たちの“奥”には、同様の運命を辿った“実在の人々”がいる。スクリーンに投影されたキャラの表情、仕草を通じて、そのことを強烈に意識せざるを得なくなり、感情を激しく揺さぶられてしまった。

収容所内でのヒエラルキー、各々の命を守るために行われる監視と密告、拷問が繰り返される地下留置所の存在、自由を求めて挑む脱獄の行く末――いわゆる“プリズン系ドラマ”としても見応えがある内容だ。冒頭にリンクする伏線回収にも、思わずうならされたことを付け加えておこう。作品全体を通じて浮き彫りになっていくのは、人間扱いされない場所で「人間として生きる意味」。絶望が満ちたストーリーだけに、ラストに提示された希望が一際輝いて見えたように思える。

◇映画製作の夢と狂気を90分に凝縮した“編集アニメ”(文:五所光太郎)

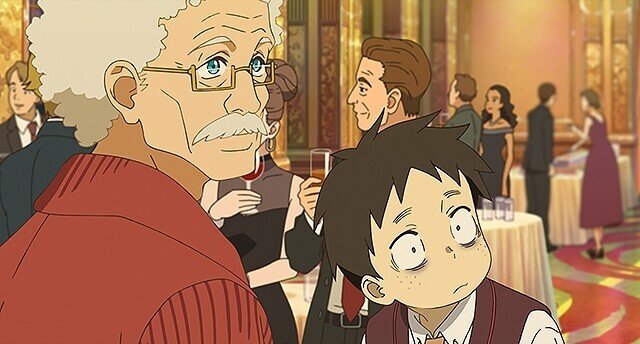

「映画大好きポンポさん」(6月4日公開)

映画を題材にした映画は面白い。「ニュー・シネマ・パラダイス」から近年では「カメラを止めるな!」まで映画ファンに愛されている作品は数多く、映画製作にはお仕事ムービーとしての魅力もある。テレビアニメの世界でも、アニメ制作会社の制作進行を主人公にした「SHIROBAKO」(2014~15)が人気を博した。本作はそうした系譜に連なる新たな1作として、映画とアニメーション好きにはたまらない要素が90分の尺にギュッとつめこまれている。

物語の舞台は、ハリウッドを連想させる映画の街ニャリウッド。伝説の映画プロデューサーである祖父から映画の才能と強力なコネクションを受け継いだ若き敏腕プロデューサーのポンポは、製作アシスタントのジーンを監督、女優志望のナタリーを主演に大抜てきして新作映画の製作に乗り出す。「幸福は創造の敵」と言い放ち、「2時間以上の集中を観客に求めるのは現代の娯楽としてやさしくないわ」とB級映画をこよなく愛するポンポに導かれながらジーンは初監督作の撮影にのぞみ、撮影した映像を編集しながら映画と向き合っていく。

映画の世界だけで生きてきた映画マニアのジーンは撮影前、「映画を撮るか死ぬか、どっちかしかないんだ」と思いつめる。目には光がなく、学生時代の友達はゼロ。映画がなかったら社会不適合者間違いなしの彼が、映画製作をきっかけにスタッフと関係をきずき、自分の思いを押し通すためにこれまで逃げてきた現実と対峙する姿が鮮やかに描かれる。

映画製作でスポットのあたることが少ない映像編集の仕事がフィーチャーされているのも大きな見どころ。複数のアングルで撮影したショットをどう繋いでいくかで作品のリズムが決まっていく様子を、作中で実際にカットを切りかえながら見せるなど、編集のはたす役割の一端が見事に表現されている。編集に関わるギミックもふんだんに盛りこまれていて“編集アニメ”としても楽しめるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?