短篇小説【雪中の狩人】後篇

8

翌朝早く、ソファで目覚めるとキッチンの椅子に座っている聡子が目に入った。

分厚い毛布を肩に掛け、手に持ったマグカップの中身をじっと覗き込んでいる。

ピンクの前髪の隙間から虚ろな目が見えた。

もしかしたら眠っていなかったのかも知れない。

俺の寝惚けた頭の隅には、さっき迄見ていた夢がこびり付いたままだった。今は何処で何をしているのかも分らない嘗ての恋人の顔と、俺がこの手で命を奪ってしまった男の顔。

忘れたくても忘れられない記憶が、あれから20年経とうとしていてもこうして蘇ってしまう。

目を覚ました俺に気が付いて、聡子は透明な目をじっと俺に向けた。

俺はその目に何もかも見透かされている様な気がしてしまう。

半身を起こして窓の外を見ると、音もなく細かい雪が真っ直ぐ庭に落ちてきていた。

ストーブには既に薪が焚かれていて、その上の薬缶からは静かに白い湯気が昇っていた。

「お早う。今日は本当に早いね」

聡子がゆっくりと近付いてきて、ストーブの前で丸くなっているタルホの頭をそっと撫でた。

「お前、寝てないのか?」

「いや、あたしもさっき起きたんだよ。コーヒー飲む?」

聡子は薬缶を持ってまたキッチンに戻っていった。

「空は?」

俺がソファから起き上がると、タルホが尾を振って近寄ってきた。

「まだ寝てると思う。昨日は色々と遊び回ったから、疲れたみたいで良く寝てたよ」

キッチンのテーブルには吸い殻がいっぱいになった灰皿があった。

「あの子さ、一度も聞かないの、お母さんの事。お母さんどこ?って、聞いてこないんだよ。多分、もう帰ってこないって・・・どっかで分ってたのかも・・」

聡子が俺の前にマグカップを置いた。

「空のお母さん、釜石の港で見つかったんだって。あっちの人だったらしい」

「そうか」

「詳しい事は今日、聞けると思う。私は空のお母さんの友達って事になってる」

聡子の言葉は、重たい空気に包み込まれてそのまま床に降り積もっていく様だった。

持って行き場の無い気持ちが部屋の中を彷徨う。

俺は根方の窪みから見上げていた猪の目を思い出した。

追い込まれた者の虚無の目。

俺はそれに躊躇することなく引き金を引いた。

そうやって沢山の命を奪ってきた俺の手からは、決して血の匂いは消えないだろう。

俺はその匂いに、どうすれば良かったのかという答えの無い問いを、何度も何度も繰り返させられてきた。

銃を構えるハンターでは無く、追い込まれる獣の方に俺は自分を重ね合わせてきた。

そして怯える自分自身に銃口を向け、引き金を引き、冷たい銃弾を肉に受ける。

そうやって俺は生きているという実感を、僅かながらに得てきたのだった。

気が付くと、目の前で空が俺を見上げていた。

何か言いたそうに口元をもごもごさせている。

この小さな体にも、容赦の無い痛みが降り掛かってくるのだろう。

答えの無い問いと、きりの無い後悔をこれから何度も繰り返す事にもなるのだろう。

強者は常に自分を見上げている足元の弱者には気が付かず、勝者は自分が歩いているその道が敗者の骨や肉で作られている事を知らない。

まだ幼い空には想像も付かない事かも知れないが、いつか知る事になるのだろう。

心の中に巣食う黒い塊は、ずっと熱を持って燻り続けていくという事を。

「駄目だよ」

聡子のその声に、俺は我に返った。

「慎にも、勿論あたしにだって、全部を救ったりする事なんか出来ない。そんな事は考えたりしなくて良いんだよ。だから自分を責めたり、自分を投げ出そうとしたりしないで」

聡子には本当に何でも見透かす力がある様だ。

「あたしと初めて会った時、慎今と同じ目をしてた。あの時あたしは慎に何かして欲しかった訳じゃないの。ただ傍にいて欲しかっただけだったんだよ」

そう言って聡子は空の手を引いて、キッチンから出て行った。

俺はその場に降り積もった、聡子の言葉の残像をただ茫然と見詰める事しか出来無かった。

9

警察署の暗い廊下の突き当りに、24型テレビ位の大きさの額に入った絵が掛けられていた。

一面の雪景色にどんよりとした雲り空が広がっている。

そこへ3人の狩人が沢山の猟犬を引き連れ、里に帰ってきた様子が描かれていた。

それを見て、俺は何て寂しい風景だろうと思った。

色褪せたプレートには【雪中の狩人】とだけ書かれている。

30分程前に、中年の刑事と婦人警官に連れ添われ聡子と空が入っていった部屋の扉の前で、長椅子に腰を下ろし、俺はただその古ぼけた絵をずっと眺めていた。

こういう場所に来ると、嫌でもまた20年前の記憶が蘇ってきてしまう。

あの時の俺には、事の重大さが本当の意味では理解出来ていなかったと思う。

余りに若かった俺に自分の行動がどんな結果を引き起こすのか、想像する事すら出来無かったのだ。

恋人にずっと付き纏っていたあの男はあの日、刃渡り15センチの出刃包丁を隠し持っていた。

言い争いが続き、恋人に激しくなじられた男の全身が、段々と硬直していくのを俺は傍で見ていた。

その顔は赤茶けた様に膨れ上がり、頬から首に汗が幾筋も流れていた。

男が髪を振り乱し何かを叫んだ瞬間、男の上着の内ポケットに刃物の柄の様な物があるのを俺は見た。

気が付くと俺は男の腰元に頭から突っ込んでいて、その勢いでバランスを崩した男は短く何かを叫んだ後、唐突に視界から消えてしまった。

そこは恋人が当時住んでいたマンションの屋上で、一瞬の間を置いて俺は男がフェンスを越えて転落した事に気が付いたのだった。

正当防衛は認められなかったが、情状酌量の末に7年の判決が下された。

あれからずっと考え続けている。

どうするべきだったのか。

どうすれば違う結果になったのか。

でも答えは出なかった。

「お待たせしました」

婦人警官を先頭に、聡子と空が部屋から出てきた。

空の手には小さな乳酸菌飲料の容器が握り締められている。

パーカーのフードを被った聡子の右腕が、優しく空の首に回されていた。

踵で床を軽く蹴りながら、聡子は少し微笑みを浮かべながら廊下を歩く。

乾いた靴音が耳に鋭く響いた。

俺は黙ってその後を付いていった。

「それでは、あちらの担当の者には連絡を入れておきますので、宜しくお願いしますね」

玄関の所で婦人警官が聡子にそう言った。

聡子が深くお辞儀をすると、その隣で空が婦人警官に小さく手を振っていた。

こうして見ると母子に見えなくも無いな、と俺は思った。

暖房が効き過ぎていて少し汗ばむ位だった俺には、頬をかすめる雪が心地良く感じた。

そして聡子の運転する軽トラックにまた3人並んで座って、俺達は警察署を後にした。

雪で視界が悪く人通りも疎らで、町は沈黙に包まれている様だった。

2日前に来たばかりなのに、パチンコ店の点滅看板が反射する木造2階建てのアパートは、より古びれて俺の目には映った。

当たり前だが、家主を失った部屋のドアには変わらずに新聞紙が刺さったままだった。

このドアよりも少し幅の大きな飾り棚を注文してしまった時、もうすでに彼女の心は後戻り出来ない所にあったんじゃないだろうか。

俺はふとそんな気がした。

どんな人間であろうと、その時その場所に足を踏み締めて立っていられる事は、当たり前の事なんかでは無い。

いくらだって踏み外す可能性はあるし、突き落とされる危険性だってあるのだ。

戦場でなくても人は簡単に命を落す事がある。

俺はその部屋が彼女にとって、逃げ場の無い行き止まりだったのかも知れないと思った。

「空、あなたの好きな物、持っていきたい物3つだけ選んで。よく考えて選ぶんだよ」

聡子が空の前にしゃがんで、同じ高さに目を合わせて言った。

「うん。分った」

大きく頷いて、空は部屋の奥に走っていった。

聡子は押し入れの衣装ケースを開けて、空の物と思われる服を、目に付く限り全て半透明のビニール袋に詰め込み始めた。

「武井景子さん。26歳だって。震災の時に両親2人共亡くしちゃったらしくて、お姉さんが1人いるんだって。今は釜石の警察署で検視を受けていて、明日には遺体を引き取れるらしい。あたしがお姉さんの所に空を連れていくって事で、問題は無いって言ってた」

「そうか、分った。俺も一緒に行く。これから一度家に戻ってタルホを預けに行ってくる。おまえも一回家に帰って準備してこい。釜石だったら多分2時間位だし。その姉と連絡取って向こうで待ち合わせよう」

聡子は部屋の奥でうさぎの縫いぐるみとロボット人形を両手に持って、首を左右に揺さ振っている空の事を見ていた。

「荷物の中から遺書が見つかったんだって。事件性は無いだろうって言ってた。こんな時になんだけどさ、あたしちょっとホっとしちゃったんだよね。空の背中の痣を昨日見て、酷い母親だって勝手に思って・・許せないって思ってさ・・・でも、空のお母さんはその人だけな訳で、全然良かった訳無いんだし・・・・あたし・・・自分が凄い酷い奴だって思っちゃったよ」

聡子の声は小さく震えていた。

「人が死んで、良い事なんて1つも無いはずなのに・・・・あたし一瞬、自業自得だよとか思っちゃう様な人間なんだよ・・・・最低だね」

聡子は全く表情を変えなかったが、その頬には音も無く涙が流れていた。

その目は一点を見詰めたままで、色を失っている様に見えた。

10

国道396号線は北上川と別れると山間に入り、信号が数える程しかない1本道なので、雪道に慣れない俺の運転でも1時間程で猿ケ石川沿いの遠野バイパスまで辿り着いた。

空はジープの後部座席で、暖房に眠気を誘われたのか、ずっと横になって寝息を立てていた。

聡子がそっと掛けてやったブランケットからは、うさぎの縫いぐるみのピンク色の耳がはみ出ている。

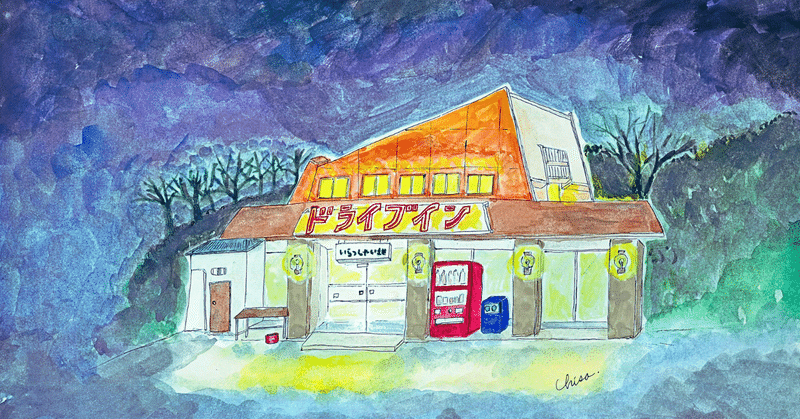

ドライブインで温かいラーメンを食べてる頃になって、聡子にも漸くいつもの表情が戻ってきている様に見えた。

季節外れの観光地は閑散としていて、人影の無い街道を冷たい風と細かい雪だけが埋めていた。

俺が東京から盛岡に引っ越してきた頃、まだ震災からようやく1年というタイミングで、津波で家族や家を失った人達が宮古や釜石からも多く流れてきていた。

何にしても人手も資材も足りない様な状況で、就職先の材木工場も毎晩の残業続き、どこへ行っても人が溢れ皮肉な事に町は好景気に包まれていた。

県外からのボランティア支援者達が次々と建材を積んだトラックで沿岸の町に向かっていった。

俺は視界の端にそれを見ながら、何の感慨も持てない自分自身と否が応にも向き合わされていた。

俺が奪ってしまった命も、津波に流されてしまった命も、その重さに違いは無い。

俺はこの汚れた加害者の手で復興に加担する事など、到底許されない事だろうという気持ちだった。

それはどこまでも自分本意な理屈で、救い難い程に愚かな考えだった。

今なら少しは分る。

それまであった日常や、当たり前だった生活が突然いとも容易く奪われた時、人はその前に立ち尽くす事しか出来ない。

理由なんて探してもどこにも無い。

どうしてという問いにはいつも答えが無い。

そうしてやっと、自分が生かされていたという事に気が付くのが人間なのだ。

「さっきさぁ」

遠野を過ぎて車が釜石市に入った頃になって、聡子がおもむろに口を開いた。

「ラーメン食べて、コーヒー飲んで、煙草吸って。その後空とあっちむいてホイしてさぁ。何かね、こんな何でも無い瞬間が凄い事なんだなって思ったの。あたしは震災の時10歳でさぁ、海からも遠いし何かあんまり実感なくて、周りは色々大変そうだったけど、子供だったから学校休みになってラッキーとかさぁ・・・・何か津波で家族が死んじゃった人とかさぁ、それで終わりなんじゃなくて、今もずっと人生が変わっちゃったままなんだよね。もう戻れなくて、変えられなくて、それでも生きて行かなくちゃならなくて・・・・空のお母さん、何で死んじゃうの?って思うけどさぁ・・本当、そういうのって人には分んないんだよね・・」

海に近付くにつれ、道の周りの雪が少なくなっていく。

聡子はその流れる景色を見つめながらゆっくりと言葉を吐き出していく。

それは抱えきれないものを少しづつ後に捨てていっている様に、俺には思えた。

「ねぇ、慎、その空の伯母さんね、妹に子供がいた事知らなかったんだって。電話で少し話せたんだけどね、空のお母さん、景子さんは高校を出て直ぐに盛岡に越して、1回も釜石には戻らなかったんだって。いくらお姉さんが顔を見せろって連絡しても、帰って来なかったって言ってた」

フロントガラスを細かい雨が音も無く打っている。白く煙った街並の向こうに、薄雲を乗せた太平洋が遠く見えてきていた。

11

武井景子の姉、井上多佳子との待ち合わせの時間までまだ余裕があったので、俺達は港の傍にある釜石大観音に詣でにきた。

霧がかった海の視界は悪かったが、風と雪は止んでいて、雲間からは僅かにだが日が差しているのが見えた。

聡子と手を繋いで、辺りをキョロキョロと見回している空は、子供ながらに何か感じる所があるのだろうか、直接聞いてはこないもののその表情には緊張したものが見えた。

相変わらず大人しく、聡子にしか話し掛けないが、自分の置かれている状況の変化には敏感になっている様だった。

俺はまばらな観光客越しに聡子と空の様子を眺めていて、この2人の周りにだけ覆い被さっている無色透明の不安の膜の様なものがあるのに気が付いていた。

それはよく目を凝らさなければ見えないが、動きに僅かなぎこちなさをもたらし、表情に微かな陰りをつける。

俺はこれまでの暮らしの中で、余りにその膜を多くの人間に見てきたので慣れてしまっているのかも知れない。

空は聡子の顔をよく見て、それを記憶に刻もうとしている。

もうすぐ自分がその人と離れなければならない事を、よく理解しているように見えた。

遥か太平洋の彼方に視線を向けた、釜石大観音の顔を麓から3人で仰ぎ見ていると、悲しいまでに優しいその表情に俺は少し狼狽えてしまう。

千葉の拘置所に、たった1度面会にやって来た、最期に見た父親の顔をなぜか思い出したのだ。

その時初めて父親が末期がんに蝕まれている事を告げられた。

俺はまだ半分以上残っている懲役期間を思い、これが最期になるのだろうと静かに覚悟した。

目に涙を溜めた母親に少し寄り掛かる様にして、俺に弱々しい視線を向けるその父親の顔が、今目の前の観音の慈愛の表情となぜか重なって映るのだった。

父は俺を赦したのだろうか?

俺を理解してくれていたのだろうか?

今となっては何も分らないが、観音の遠い目には嘗てその目の前を過ぎていった大津波に、何も思う所が無い様に俺には感じられた。

神や仏の類に特別な信心は無い俺だったが、余りにもその目に大きなものを感じ、その反面自分の存在の小ささを知るのだった。

井上多佳子とは、港の近くのショッピングモールのフードコートで落ち合った。

看護師として市内の病院で働く彼女は、昨夜の勤務中に妹の死を知らされ、明け方近くに警察署で遺体の確認をし、また再度午前中に警察署に赴き調書を取られ、たった今解放されたばかりだった。

疲労でやつれ、半ば茫然として目も虚ろな感じだった彼女は、空を一瞥した後、驚いた事にその場で泣き崩れてしまった。

それは人目を憚る事の無い、躊躇の無い嗚咽だった。

平日の昼過ぎで客の姿は疎らだったが、その場に居合わせた人間は皆何が起きたのかと騒然となった。

彼女の悲しみの深さは、勿論俺には想像出来るものではないが、その姿は余りにも苛烈で、辺りの空気を凍り付かせる様であった。

聡子はその間ずっと彼女の背中を優しく摩っていた。

何か言葉にならない事を口にしながら、固く握りしめた拳を時折地面に振り下ろしながら、彼女は何時までも泣き続けた。

俺は少し離れた所で空の手を握りそれを見ていた。

空の透き通った賢そうな瞳は、ずっと彼女の俯く顔に注がれていた。

12

「申し訳ありませんでした。余りに突然、色んな事が一遍に降り掛かってきたので、取り乱してしまいました」

フードコートの隅のソファで、泣き腫らした目元をハンカチで抑えながら、井上多佳子は静かに言った。

彼女は目の前に座る空に優しく微笑み掛け、何度も俺と聡子に礼を言った。

「妹の景子が、盛岡でどんな生活をしていたのかは何となく察していましたが、子供がいた事は知りませんでした。私達は震災で両親を亡くしまして、景子が高校を卒業して盛岡に行くと言い出した時にも、私は看護師の見習いで忙しくて余り相手になってあげられなかったんです。それであの子が一人で抱えていた事とか、寂しい気持ちとか、分ってあげられなくて。こんな事になってやっとあの子の気持ちを理解しようなんて無理な話だと思うのですが、さっき空君の事を見て、一目で、全部が分ったんです。妹がなぜ釜石に戻って来なかったのか。なぜ一人でずっと苦しんできたのか」

俺は隣に座っている聡子の目を見た。

聡子も俺の目を見返して小さく頷いた。

5歳の空は幼いが、多分この話の殆どを理解しているだろう。

そしてそれは人生に大きな影響を及ぼす事になるだろう。

それでも隠される真実よりも、現実を知った方が良い。

俺も聡子も、そして井上多佳子も多分、その時そう思っていたのだと思う。

「妹の遺書には短く、ごめんねという言葉と空を宜しくとだけありました。私達はこの釜石で生まれ育ったのですが、近所に父方の伯父の家があってそこに男の子が1人いたんです。私達にとっては従兄ですが、幼馴染でもあり、友達でもあり、そしていつしか憧れの存在になっていました。優しくて、面白くて、私達にとっていつも味方でいてくれるヒーローでした。震災があって、両親を失った私達はその伯父の家に住まわせてもらっていました。そして妹が高校生になった頃、その従兄の子と妹の間にそれまでとは違う親密な雰囲気がある事に気がつきました。私も妹もその従兄の男の子の事が好きなのは互いに気が付いていましたが、私は大学受験で忙しくて見て見ぬ振りをして過ごしていました。それから妹が高校を卒業する時、従兄の男の子は既に東京の大学に行っていたので釜石にはいなかったのですが、妹は進学ではなく盛岡で働くと言って家を出てしまったのです」

知らなくてはいけない事だとしても、それが空にとって辛い経験になってしまう事が自分の事の様に辛かった。

聡子もきっと同じ痛みに耐えているのだろうと思った。

聡子自身も親の愛を受けられずに育った。

その苦しみをずっと1人で抱え込んでいた。

俺があの民宿の軒下で初めて聡子を見た時、なぜこんな幼い人間がこんなにも重い物を背負い込まなけりゃならないんだと思ったが、今の空はそれ以上だった。

「きっとあの時、妹は東京のあの人の所に行ったのだと思います。あの子は誰かがそばにいなければ本当は駄目な子でしたから。でも自分が子供を身籠った事を知って、きっとまたあの子逃げてしまったんだと思います。相手にもそれを告げず、1人でまた背負ってしまった。何度釜石に帰って来いと行っても聞かなかった。きっと帰れなかったんだと思います。妹にとってこの町は大切なものをすべて失った場所。ここへ帰ってきても何も取り戻す事が出来ない事を知るのが怖かったんだと思います」

大きく息を吐いて、多佳子はまた空に向かって微笑んだ。

「でも最期はこの町に帰って来た」

聡子が静かに行った。

「ええ、さっき空君を見てやっと分りました。空君があの人の子供の頃にそっくりだから。そしてそれが妹がこの町に帰れなかった本当の理由。あの人と私は3年前結婚してこの町に暮らしているんです。あの人も、空君の事は知らされていませんでした。私達にももうすぐ女の子が生まれるんです。空君に妹が出来るんです」

それまで全く気が付かなかったが、多佳子の腹部は大きく張り出していた。空がそのお腹をじっと見て、少し微笑んだ様に見えた。

13

辺りはすっかり日が暮れていた。

対向車線のヘッドライトで時折照らし出される聡子の横顔は、意外にもすっきりとした表情だった。

多佳子に手を引かれ、何度も振り返りながら去っていった空の背中を見送っていた時も、聡子は優し気に笑って手を振っていた。

俺は聡子がこの数日で随分強くなった様に感じていた。

「あの人はきっと空を可愛がってくれるよね。良かったよ。あの子の居場所がちゃんとあってさ。あたしだって慎だってずっと面倒見てあげられないし、施設に入るってんじゃ可哀相だしね。本当に、良かったよ」

聡子は真っ直ぐ前を見つめながら、薄く窓を開けて煙草の煙を外に吐き出した。

白い煙は一瞬で闇に溶けて消える。

自動販売機の灯りが薄っすらと浮かび上がる街道。

風に揺れる森の樹々。

帰り道は何時だって物悲しく、少し温いお湯の中の様な感じがした。

行きに寄ったドライブインでまた夕食を取っていた時、食堂のテレビでは震災から13年という報道番組が流れていて、ちらっと釜石の景色が映った。当時の瓦礫が積み上げられた港の景色と、現在の整備された港が対比されていた。

一見すると何事も無かったかの様に新しく作り直されたその土地には、今も変わらず痛みを抱えたままの人達が多く暮らしている。

その事をテレビが伝えきる事は出来ない。

それは誰にだって無理だろう。

理由も意味も無く、人は苦しみに絡め捕られる。

それを納得させられる言葉なんて存在しないのだから。

「慎、あたしね、知ってたんだ」

生姜焼き定食の皿の上で、玉葱だけ除けていた聡子が俯いたまま言った。

俺はその声を聞いて、聡子が何を言おうとしているのか分った様な気がした。

「小林のじじいがさぁ。うちの民宿に来る度、聞いてもいないのに慎の事、ベラベラと喋ってたんだ。あたしが慎とつるんでるの見てさぁ、また下らない事考えてたんだと思う」

俺はあの老人の赤らんだ醜い肌を思い出し吐き気を覚えた。

逃げても追い掛けて来る者、避けては通れない物は嫌という程ある。

さっきから食堂の中年女性がちらちら俺達の事を見ている。

親子には歳が近く見えるし、恋人というのは逆に離れすぎている。

訳ありの雰囲気の客に好奇心を抑えられないのだろう。

何もかもが下らない、と俺は思った。

「慎を初めて見た時、あたしなぜだか自分と同じだなって思ったの。この人も何かを諦めてここに立ってるって思ったんだ。でもさぁ、あたしも慎も諦めちゃ駄目なんだよね。今日そう思ったよ。空の事見て。あの子あんな小さな手してんのにさぁ、絶対握った手を放さないように、ぎゅって、あの子、全然諦めてなんか無いんだよね。当たり前だよね。これからだもん、あの子の人生は。これから大事なもんいっぱい掴むんだもんね。あの手で」

聡子は抑えていたものを全て吐き出す様に涙を流した。

「それはお前もだ。お前だってこれからだ。何だって掴めんだろ。お前だったら」

周りの目など気にせず大きな声で俺は言った。

俺もこの数日で感じていた。

行き場のない感情を行き止まり迄持っていってはならないという事を。

感情はその時に表に出さなければならないという事を。

その時はきっと二度と無い瞬間だから。

今しかない時なのだから。

表のバイパスを過ぎる大型トラックの振動で、揺れる食堂の景色が気が付くとぼんやり霞んで見えた。

向かいに座っている聡子が俺の顔を見て笑ったので、俺もつられて少し笑った。

何だか可笑しくて声を出して笑った。

食堂の中年女性はさぞかし吃驚した事だろう。

ただでさえ好奇心をあおる訳ありカップルの強面の男の方が、声を上げて笑いながら泣いていたのだから。

14

タルホが先に気が付いた。

俺がキッチンで食器を洗っていたらウッドデッキに続く窓を前足で引っ搔いていた。

その後、表で車のドアの音がした。

窓を開けてやると勢いよくタルホが庭に駆け出していく。

俺も慌ててデッキに出ると、玄関の先の所でタルホと少し大きくなった空がじゃれ付いているのが見えた。

あれから丁度1年経つが、タルホは空を覚えていた。

大きな声で笑いながら空はタルホの全身を撫でている。

信じられない位に大人っぽくなっていて俺は驚いた。

「お待たせ~。慎、準備出来てる?」

後ろからピンク色の髪の聡子と、胸に赤ん坊を抱いた井上多佳子が並んでやって来た。

「野崎さん、ご無沙汰してます。やっと皆で来れました。ほら、無事生まれましたよ」

多佳子が満面の笑みで俺に赤ん坊を見せた。

ピンクの赤く小さな手が、何かを掴もうとする様に開いたり閉じたりしている。

「そして、こちらが夫の井上隆哉です」

気が付くと両手に紙袋を持った長身の男が多佳子の後ろに立っていた。

「初めまして。井上隆哉です。野崎さん、お会い出来て本当に嬉しいです」

これじゃあまるで孫を連れて帰省してきた子供達を迎える祖父の心境だと、俺は急に自分が老けてしまった様な気がした。

「ほら、景ちゃん、おじいちゃんでちゅよー、はじめまちてー」

聡子がふざけて言った。

「おじいちゃんじゃねーよ」

俺も自然と笑みがこぼれていた。

不思議な縁で繋がった人間達。

深い悲しみと、苦しみが生み出した関係性。

「野崎さん、この子の名前、景子にしたんです。夫も私も悩んだんですが、この名前を、皆でもう一度愛してあげたくて決めました」

多佳子が目に涙を浮かべながら俺に言った。

ふと気付くと、空が足元で俺を見上げていた。

じっと俺の目を覗き込んでいる。

「どうした?空」

しゃがんで目線を合わせて俺が言った。

満面の笑みの空に、もう不安の膜は覆っていなかった。

そこにはぎこちない動きも、表情の陰りも一切無い。

悲しみを受け止めたその小さな体は、しっかりと自分の足で立っていた。

「おじちゃん、僕もてっぽー行きたい」

こんなに強い声をしてたんだ、と俺は思った。

「よし、分った!俺達3人でパパとママと景子に大物を獲ってきてやろうぜ」

空の大きな目が更にひと回り大きく見開かれた。

タルホがもう察知して俺の周りを飛び跳ねる。

少し離れた所から、聡子が咥え煙草で俺達を見て笑っていた。

完

illustration by chisa

あとがき

こんにちは。ころっぷです。

この度は【雪中の狩人】を読んで頂きありがとうございます。

今回の作品はこれまでに余り書いてこなかった、

社会問題にコミットした物語にしたいと思っていました。

しかしそれは、何が悪くてこうするべきだという様な、

見解や主張を書きたかった訳ではありません。

社会の片隅で生きる人達の、些細な変化を描きたいと思い、

それを丁寧に描写出来ればというのがコンセプトでした。

正直、中々難しかったと感じました。

今後も色んなタイプの作品にチャレンジしていきたいと考えています。

また次回作でお会い出来るのを楽しみに。

2024・3・31 ころっぷ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?