「日本的なティール組織」を、河合隼雄を通じて考える(後編)

前編では、河合隼雄(というよりはユング心理学)の考え方を参照してティール組織を捉え直しつつ、「次の時代にあった組織」の3つの要点を整理してみました。

今回の後編は、河合隼雄の捉えた「日本」と「西洋」の比較をもとに、日本の文化にあった「次の組織」について考えてみたいと思います。

- - - 目次 - - -

(前編)

1.「ティール組織」の捉え直し

1.1 そもそも「ティール組織」って?

1.2 ユング心理学からの3つの示唆

1.3「ティール」というパラダイムの捉え直し

1.4「パラダイムの転換」と「具体的な課題解決」の距離

1.5「次の時代にあった組織」に求められることは?

(後編)

2.日本の文化にあった”ティール的”な組織とは?

2.1「日本」と「西洋」の4つの対比

2.2「文化」と「組織構造」の組み合わせ

2.3 西洋的な「次世代の組織」のプラクティス

2.4 日本的な「次世代の組織」の可能性とチャレンジ

2.5 求められる「適切な選択」

3. 最後に:次のパラダイムに向けた可能性

- - - - - - - -

2. 日本の文化にあった“ティール的”な組織とは?

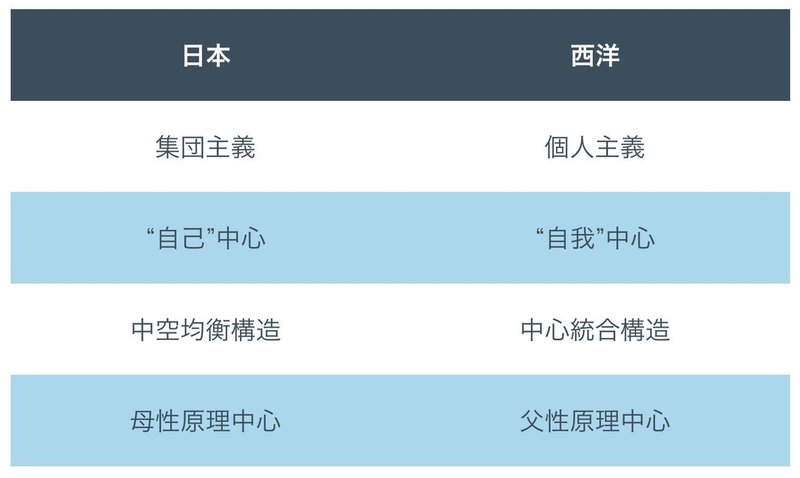

2.1「日本」と「西洋」の4つの対比

河合隼雄という人は、日本で初めてユング派の分析家としての資格を取り、西洋で生まれたカウンセリングを日本に導入しました。その後、数多くの日本人の心の深層に触れていく過程で、神話にまでさかのぼりながら、日本の文化の特性を探求しています。

1965年にスイスのユング研究所から帰国して、早速、日本人を相手に心理療法をはじめた。来談した人たちの悩みを聴き、その人たちの心の深みに共に歩みを進めていくにつれて、自分が欧米で学んできたことと、自分が日本人として体験していることのギャップを感じるようになった。そして、自分が毎日の臨床経験を通じて感じる日本人の特性をどう記述し、どう考えるのかについて、いろいろと心の中で模索を繰り返していた。そして、それが自分の心の中で、ある程度の形をとるのに十年近い年月を要した。(「母性社会日本の病理」P.4)

ちなみに前回に言ったように、「日本」の文化、という定義自体も曖昧ですし、日本は東洋の中ではかなりスムーズに西洋文化を取り入れた、という議論もあります。河合隼雄もかなり慎重にこのあたりは論じています。

そういった前提を踏まえつつ、私なりに大事だと感じた4つのポイントを挙げてみます。

① 集団主義 ←→個人主義

これは色んな日本論でも語られていますが、日本は「場の調和」を大事にし、西洋は「個性」を大事にすると言われいてます。

ごく簡単に言ってしまいますと、日本人は「場」ということを非常に大事にする国民性をもっていると思います。それに対して西洋人は「個人」ということを非常に大切にする。もちろんこういうことを言いましても、いかに個人を大切にしていても場を大事にしなければ場は持ちませんし、あるいはいかに場を大事にしていても自分自身ということを大事にしなかったら生きていけませんので、われわれは当然両方持っているわけですが、どちらかと言えば日本人は「場」を大事にします。 (「河合隼雄のカウンセリング講座」P.83)

もちろん、決して「集団主義だからダメだ」という話でもなく、「本当の個人主義というのは極めて厳しいものである」という認識をしています。

ところが外国の場合は、「俺はなんとだめな人間だろう」という、それしかないわけです。「俺がもっとうまく議論し、もっとじょうずに意見を言ったらあいつに勝てた。負けたのは、俺がだめだったということだ」ということになる。個人主義というのは、とてもつらいものです。よきにつけ悪しきにつけ、個人が自分の責任のすべてを、真っ向からかぶらないといけませんから。 (「河合隼雄のカウンセリング講座」P.88)

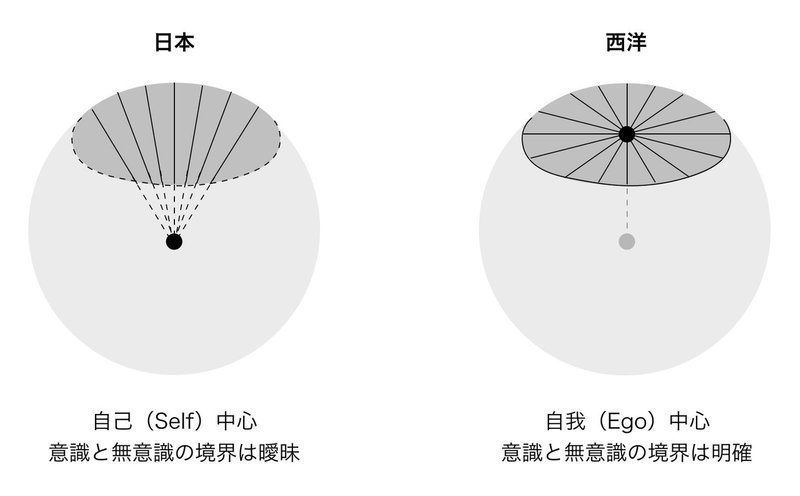

② “自己”中心←→”自我”中心

日本と西洋では、心の構造、その中心点に違いがあると河合隼雄は考えています。

日本人は、意識と無意識の「境界線が曖昧」であり、無意識を含めた「“自己”を中心」にしています。

西洋人は、意識と無意識が「明確に分かれて」いて、心は「“自我”を中心」としています。

西洋人の場合は、意識が無意識と明確に区別された存在として、その中心に確立された自我を持っている。

(中略)

ところで、日本人の場合は、意識と無意識の境界が鮮明ではなく、意識も中心としての自我によって統合されてはいない。西洋人の目から見れば、それがしばしば日本人の主体性のなさや無責任性として非難される。しかし、日本人はむしろ、心の全体としての自己の存在に西洋人よりはよく気づいており、その意識は無意識内の一点、自己へと収斂される形態を持っているのではないだろうか。つまり、意識と無意識の境界も不鮮明なままで、漠然とした全体性を志向しているのである。(「中空構造日本の深層」P.96)

③ 中空均衡構造←→中心統合構造

河合隼雄は、ユング研究所にいるときから、日本の神話というものを様々な形で研究しています。

その中で、日本の神話を「中空均衡構造」、西洋の神話を「中心統合構造」と呼んでいます。

中空均衡構造の真ん中には、パワーも何もありません。ルールも持っていない。それでも、そこにいることはいるわけだから、たぶん「まあ、まあ、まあ」とか言っているのではないでしょうか。いまもそうですが、本当の有力者は外にいて、中心は力を持たないのです。

日本の神話を読んでいくと、そのバランス構造のうまさに感激します。非常にうまく配置されている。そして、対立したりしながらも、お互いに補って、きちんとバランスを取り、うまくおさまっていきます。(「日本人とグローバリゼーション」P.21)

それに対し、キリスト教の場合は、中心に唯一絶対の神が存在します。神は一つで、これは厳然たるパワー(力)とプリンシプル(根本原理)をもっています。

だから、バランスではなく、インテグレート(統合)しているわけです。インテグレーテッド・システムですべてを統合しているというのが、西洋文化の特徴です。(「日本人とグローバリゼーション」P.21)

④ 母性原理中心←→父性原理中心

「母性原理」は「包含する」、「父性原理」は「切断する」ことだとしています。

どちらも肯定的な面と否定的な面があり、女性原理は「生み育てる」力となる一方で、強くなりすぎると「すべてを呑み込んでしまう」可能性があります。男性原理は、「強いものを作り上げる」ことができるが、強くなりすぎると「破壊につながる」可能性があります。

母性の原理は「包含する」機能によって示される。それはすべてのものを良きにつけ悪しきにつけ包み込んでしまい、そこではすべてのものが絶対的な平等性をもつ。「わが子である限り」すべて平等に可愛いのであり、それは子どもの個性や能力とは関係のないことである。(「母性社会日本の病理」P.19)

これに対して、父性原理は「切断する」機能にその特性を示す。それはすべてのものを切断し分割する。主体と客体、善と悪、上と下などに分類し、母性がすべての子どもを平等に扱うのに対して、子どもをその能力や個性に応じて類別する。(「母性社会日本の病理」P.20)

その上で、日本は文化的に母性優位であり、すべてを「包み込む」力が働きやすく、欧米は父性優位で、「個の自立」「個性の重視」が重視される、と考えています。

結論だけを述べると、わが国は心理的には母性優位の国であり、欧米の父性優位性と対照的であると言うことである。個人の個性や自己主張を重要視するよりは、全体としての場の調和や平衡状態の維持の方を重要視するのが、日本人の態度なのである。(「中空構造日本の深層」P.56)

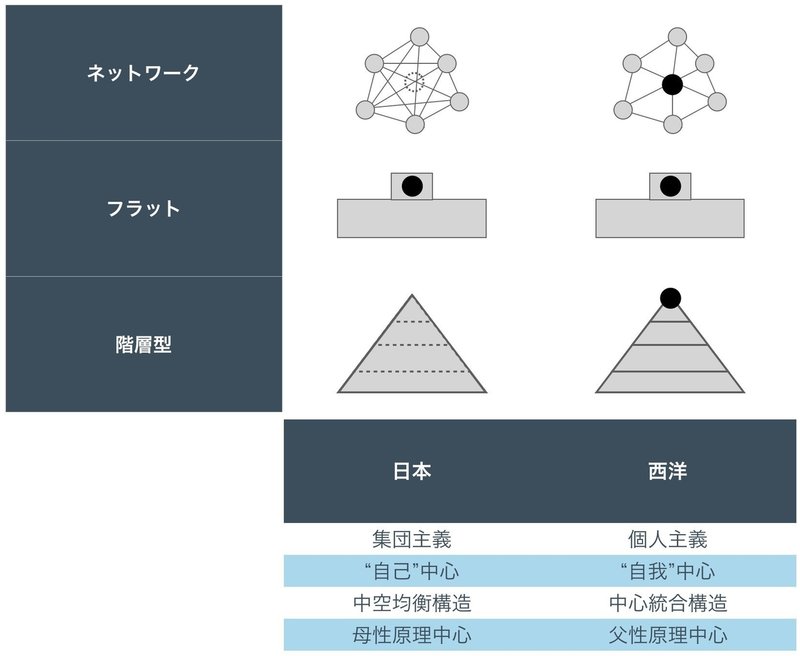

2.2 「文化」と「組織構造」の組み合わせ

河合隼雄の考えを通じて、日本と西洋の輪郭を捉えた上で、私自身のもともとの問題意識であった「日本の文化にあった“ティール的”な組織の在り方は?」ということを考えてみたいと思います。

曖昧性のある定義であることを踏まえつつ、「文化」と「組織構造」で整理してみます。

まず、「階層型」の組織構造。

同じ階層型でも、日本と西洋は違います。西洋は中心に強いリーダーが居て、明確なプリンシパル(原理原則)に基づいて組織を引っ張ります。

一方、中空均衡型の日本文化では、トップは「無為な人」であり、小さな対立と調和を繰り返すことで全体がうまく収まることになります。

もちろん、日本にもカリスマなリーダーは居ますし(孫さんとか柳井さんとか永守さんとか)、日本もかなり西洋化しているので、現実にはこんなに顕著な違いが生まれるとは限りません。

続いて、「フラット」な組織構造。

ここは、日本と西洋でわりと近いのかもしれません。きちんと機能しているフラットな組織は、トップにカリスマ性があったり能力的に秀でていたりしてこそ成り立ちます。具体例を挙げると、「著名なクリエイター」や「敏腕な弁護士/コンサルタント」を中心とした組織などでしょうか。

(ちなみに日本の場合だと、「従業員は家族だ」みたいなタイプの親分気質な社長もここに該当するのかもしれません。ただ、それが西洋文化と比較してどうか、までは、ちょっとわからない…)

最後に、「ネットワーク」型の組織。

ここは、日本と西洋で違いが大きくなりそうです。西洋的な文化であれば、ネットワーク型でも明確な「中心」があったほうが収まりが良くなります。現実にはフラットと大差ないのかもしれません。

一方で、日本的な文化に根ざしたネットワークは、「中空構造型のネットワーク」、言い換えると、個別の調和を繰り返しながら、全体としてバランスをとる、という構造が考えられます。

2.3 西洋的な「次世代の組織」のプラクティス

前回の記事で、次の時代に必要な組織の要点は以下の3つではないかと整理しました。

①変化に適応するために「個」が自律的に動けること

②成果と関係性(つながり)の両方が追求されること

③現実のマーケットの中で生存できること

西洋では、これを実現するプラクティスが作られ始めているように思います。典型的には、アメリカで生まれたHolacracy(ホラクラシー)というもの。

Holacracyの特徴として、組織運営の「ルール」を厳密に定めることが挙げられます。

これは、「特定のリーダー」が居るのではなく、組織としての「共通の目的」を中心に置くことで全体が統合されます。そして、必要があれば、中心となる「共通の目的」自体をルールに則って書き換えます。

このような運用は、個人が自立している(=自我(ego)が確立している)西洋の文化にフィットしやすいことが分かります。

一方で、日本の「場の調和」を重視する文化においては、ここまで個人と個人、個人と組織が明確に区別される組織運営は、必ずしも馴染まないことが多いように思います。

2.4 日本的な「次世代の組織」の可能性とチャレンジ

では、日本的な文化の上では、どのような可能性があるのか?

先ほどのマトリクスでいえば、日本的な文化に則ったネットワーク型の組織、ということになります。

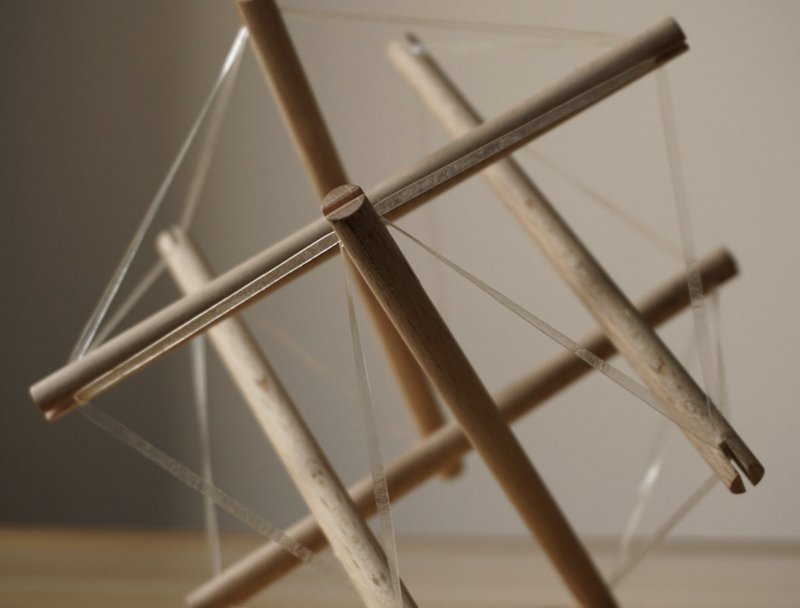

次の組織のメタファーはテンセグリティだという話を最近よくしていますが、形としては、まさにそのものだなと改めて思います。

しかし、これを本当に実現する上では、先ほど挙げた3つ

①変化に適応するために「個」が自律的に動けること

②成果と関係性(つながり)の両方が追求されること

③現実のマーケットの中で生存できること

において、2つの大きなチャレンジがあるように感じています。

1つ目は、③マーケットの中での生存を実現するために「戦略的な意思決定」をどのように組織の中に取り入れるのか?ということ。

「中空」とまでは言わずとも、決して中心が強くない組織の場合、小さな調和を通じて全体のバランスが取られます。ただ、マーケットでの競争にさらされている中で、「戦略的に大きな転換」が必要な場合、それは、どのように行われるのか。

2つ目は、個人がどのように自我を確立するか、平たく言えば、個人が「自らの意思」を明確に持つか、ということ。

中心となる絶対的な神を持たない日本人は、伝統的には「イエ」が大事であり、そこから「会社」という「疑似イエ」を創り出していた、と述べられています。

その「会社」がもはや絶対的に信用できない、となった中で、一人一人が自らの自我(ego)を確立することが求められてきます。

伝統的な日本人の生き方としては、己を支えるものとしての「イエ」が極めて重要であった、というよりは、むしろ、まず「イエ」の存続ということが第一義としてあり、各人は自分の所属する「イエ」の存続と反映の方を先ず考えた。ここにわざわざ「イエ」として表現したことは、先人の多くの研究が示しているように、それが必ずしも血縁による家族を示していないことが特徴的であるためである。(「『日本人』という病」P.172)

敗戦を契機として日本人は「イエ」を失い、だんだん個人主義的になってきたが、それはキリスト教抜きに輸入をしているので、個人を支える「神」がいないという状況になった。そこで、日本人は意識的・無意識的にその支えを求め、結局のところ本来の家族とは別に「疑似イエ」をつくりだすことになった。その典型的なものが「会社」である。(「『日本人』という病」P.179)

欧米の「個人主義」の影響が徐々に強くなるにつれて、日本人も「疑似イエ」による規制をうとましく感じ始めた。加えて、「疑似イエ」として頼りにしていた会社も、経済事情が悪くなるとリストラをはかるなどして、絶対的なものではないことが実感され始めた。(「『日本人』という病」P.181)

河合隼雄の捉えた日本と西洋の対比から捉えてみれば、「女性原理」が優位な日本の文化の中で、「組織」も「個人」も、それぞれが「男性原理」を取り入れていくことにチャレンジする必要がある、という言い直し方をしてもよいのかもしれません。

2.5 求められる「適切な選択」

個人でも組織でも、日本的な文化に根ざしている中に「男性原理を取り入れる」というのは、とても難しいチャレンジになります。

その際に求められるのは、西洋の実践事例や手法を「学ぶ」のではなく、置かれている市場の環境、関わっている人たちの個性、さらには自分自身の"自己"の進む方向まで、さまざまなことを踏まえた上で、自らの道を責任を持って「選ぶ」ことなのだと思います。

中空均衡構造と中心統合構造の併存とは、両者を無理して「統合」することを試みず、自他を含めての全体状況のなかで、適切な生き方を選択する。それはおそらく、一方の構造に従っているという生き方となろうが、なぜそのときにそちらを選んだかを説明することができ、選択に伴う責任の自覚をもっていること、一方を選ぶとしても他方の可能性に対して常に配慮を忘れぬこと、ということになるだろう。これは困難極まりないことは自覚しているが、この困難な課題に立ち向かってゆくことが、現代人の責務ではなかろうか。(「神話と日本人の心」P.348)

3. 最後に:次のパラダイムに向けた可能性

前回の記事で、ティールというパラダイムが「自己(self)」を主体とした組織だと勝手に捉えました。目の前の具体的な課題解決を考える上では、「ティール」にこだわってもしょうがない、とも。

ただ、「次のパラダイム」として、それが実際にあり得るとしたら、それはどんなものなのか?

最後に、その萌芽というか、可能性を感じた「自然(じねん)モデル」を紹介したいと思います。

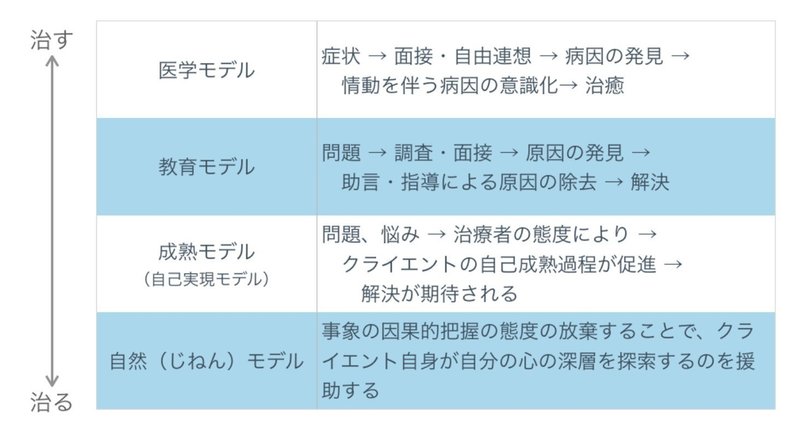

河合隼雄は、心理療法家の持つ心理モデルを、上記のように分けて整理しています。

上に行くほど心理療法家が「治す」、下に行くほどクライエント自身が「治る」、すなわち自己治癒によって回復するという傾向があります。

これは、上に行くほど「因果関係が特定できれば解決できる」という思考が色濃くなる、とも言えます。自然(じねん)モデルは、その中で、まったく因果的なものではありません。

これはユングが中国研究者のリヒャルト・ヴィルヘルムより聞いた話として伝えているものである。ヴィルヘルムが中国のある地方に居たときに干魃が起こった。数ヶ月雨が降らず、祈りなどいろいろしたが無駄だった。最後に「雨降らし男」が呼ばれた。彼はそこいらに小屋をつくってくれと言い、そこに籠った。四日目に雪の嵐が生じた。村中大喜びだったが、ヴィルヘルムはその男に会って、どうしてこうなったのかを訊いた。彼は「自分の責任ではない」と言った。しかし、三日間の間何をしていたのかと問うと、「ここでは天から与えられた秩序によって人々が生きていない。従って、すべての国が「道(タオ)」の状態にはない。自分はここにやってきたので、自分も自然の秩序に反する状態になった。そこで三日間籠って、自分が「道」の状態になるのを待った。すると自然に雨が降ってきた」というのが彼の説明であった。

ここで注目すべきことは、彼は因果的に説明せず、自分に責任はないと明言した上で、自分が「道」の状態になった、すると自然に(then naturally)雨が降ったという表現をしているのである。(「心理療法序説」P.13)

この自然モデルを組織への関わりに適応したときに、何が見えてくるのか?

さらにそれが営利企業だったならば、どうなるのか?

私自身、今時点でこれに対する明確な方向性は見えていません。

ただ、今年の頭から取り組んできた「自然経営(じねんけいえい)研究会」という活動との符号、それも、ちょうど一般社団法人として立ち上げるのと近いタイミングで出会ったこと自体に、因果律を超えた共時性(シンクロニシティ)を感じずにはいられませんでした。

社団法人としての活動、そこでのさまざまな実験・実践を通じて、またさらに次の世界が見えてくることを期待したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?