フルマラソンの自己記録を10分更新したわけ

本記事では、2024年2月に開催された別府大分毎日マラソンで自己ベストを大幅更新(2時間56分から2時間46分)した私の取り組みを、1)トレーニング、2)テーパリング、3)ペース、4)栄養という4つの側面から主に振り返ります。

特に後半の3つに関しては、ビッグ3戦略と称し、過去に電子書籍で詳細に説明しています。

本記事では必要に応じてその内容に触れていきますが、より深い理解を求める方には電子書籍の閲覧をお勧めします。

トレーニング

私は今回のマラソンを迎える前にも4回、フルマラソンでサブスリーをした経験があります。

そのタイムは2時間56分から2時間59分とおよそ4分の範囲です。

もちろん、レースによって傾斜や気象条件が違うので、必ずしも同じ難易度ではないものの、良くも悪くも同じようなパフォーマンスです。

それで、過去の4回のマラソンに向けてのトレーニングは、量(時間あるいは距離)と強度(主にスピード)はさまざまだったものの、量と強度の掛け算で表される負荷は結構似通っていたと感じています。

表1は、過去4大会における2-6週間前の走行距離を1か月あたりの距離(月間走行距離)に換算したものです。

まず、最も量が多かった2015年11月の際は、ウルトラマラソンに取り組んでいたこともあって、低強度のロングジョグを頻繁に実施しており、スピード系のポイント練習はあまり実施していませんでした。

一方、量が少ない2019年11月の際は、走る頻度は少なかったものの、定期的にスピード練習と36-42kmのロング走を行っていました。

このロング走は、低強度ではあるものの、マラソンのペースに比較的近い強度で実施していました(心拍数がレース前半と10-15拍/分の差)。

ただし、スピード練習とロング走を除いた残りの日は、全く走らないか、5-10kmほどの短い距離をゆっくり走る程度でした。

また、量が中間(300km台)の時は、スピード練習(週1-2回)とロング走(週1回程度)を行っていましたが、1回当たりのトレーニングの負荷は、量が少ない時に比べると弱めでした。

具体的には、ロング走の強度は比較的遠い(心拍数がレース前半と15-30拍/分の差)、その距離も26-30kmに留めていました。

また、スピード練習も量が少ない時に比べると、1回当たりの距離が短めでした。

トレーニングの負荷については、科学的に計算するさまざまな方法が存在し、分析方法によっても結果が変わるため、一概には言えないものの、振り返ってみると、量×強度で表される負荷が総じて同程度であったと思っています。

良くも悪くも、何かを足したら何かを引いているような感じで、結局同じぐらいの負荷しか積んでいないので、タイムがあんまり変わらないのも納得です。

それで、今回のマラソンは、2時間45分台を目標にしていました。

さすがに、これまでの取り組みでは難しいと思い、本格的なトレーニングを開始した11月下旬以降(マラソンの11週間前)、量も強度も頑張って取り組みました。

具体的には、月間距離は先ほどと同じ計算方法で421kmでした。

また、レースの11週間前から開始したロング走は、レースまでに10回実施しました。

(26km: 2回、30km: 5回、34km: 1回、36km: 1回、42km: 1回)

このうちの8回は、実際のマラソンペースと比較的遠い強度でしたが、2回は比較的近い強度で行っています。

さらに、スピード練習も少なくても週1回、多いときには週3回実施していました。

また、ポイント練習以外のトレーニングも可能な限り、低強度ながら比較的速いペース(目標のマラソンペースと1km当たり30-60秒の差)で行っていました。

(もちろん、ロング走の翌日などは遅いペースで走ることもあります)

こういったランニングのトレーニングの頻度は5-6回/週です。

さらに、週1回は走らない日があり、その日はウェイトトレーニングを行っていました。

ウェイトトレーニングはバーベルやダンベルを用いた種目が中心で、下半身が3種目(スクワット系、ヒンジ系、ランジ系)、上半身が2種目(プッシュ系、プル系)です。

このような取り組みの結果、マラソン大会の直前には、客観的にみても、パフォーマンスが著しく向上していました。

例えば、パフォーマンステストとして定期的に実施している10km走の時の心拍数(ランニング心拍数)は、自分史上最も優れた数値を記録していました。

同様に、ランニング中の心拍数をベースに自動計算されるパフォーマンス指標、GarminのVO2maxも自分史上最も高い数値を記録していました。

私自身、電子書籍にて、「テーパリング、ペース、栄養といった戦略面を一生懸命取り組んでも、日々のトレーニングを怠れば、狙ったタイムでマラソンを走ることは難しい」と書いていますが、その通りで、今回は日々のトレーニングで高い負荷を積めたことが記録向上に貢献したに違いありません。

もちろん、高い負荷を積んでもコンディションを落としたり、怪我をしたりしたら、優れたパフォーマンスを発揮することは難しいですが、この時期は生活習慣に気を配り、安静時心拍数をはじめとする客観的データをもとにしながら、コンディショニングの最適化を図っていました。

具体的にはこちらの電子書籍で書いてありますが、過去2年間、結果的には諸事情で参加できていないものの、同じ大会に向けて2年間トレーニングしてきた自分の経験もプラスに働いたと思っています。

テーパリング

テーパリングとは、「普段のトレーニングに比べて、レースの数週間前からトレーニング負荷を減らすことで疲労を抜き、パフォーマンスを数パーセント高める戦略」のことです。

また、トレーニングの負荷に関する変数(量、強度、頻度)のうち、量を減らすことがテーパリングを成功させる上で大切とされています。

それで、電子書籍でも解説しているとおり、一般ランナーを対象とした大規模調査によると、短め(1-2週間)よりも長め(3週間)のテーパリング戦略を採用していたランナーの方が優れたパフォーマンスを発揮していたことが報告されています。

■大規模調査の論文

Smyth, B., & Lawlor, A. (2021). Longer Disciplined Tapers Improve Marathon Performance for Recreational Runners. Frontiers in sports and active living, 3, 735220. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.735220

ただ、その一方で、これも電子書籍で紹介しているのですが、私自身は長期間よりも短期間のテーパリングの方が高い相対的パフォーマンス(その時点で自分が持っている能力をいかに発揮できたか)を発揮できた経験がありました。

加えて、電子書籍を執筆後に読んだ、テーパリングが持久系パフォーマンスに及ぼす影響を検証した系統的レビュー・メタ分析によると、14の研究、合計174人分のデータを分析対象とした結果、テーパリングを実施することでパフォーマンスが改善するものの、テーパリングの期間については、7日以下、8-14日、15-21日のいずれも効果が認められていたのも気になっていました。

■系統的レビュー・メタ分析

Wang, Z., Wang, Y. T., Gao, W., & Zhong, Y. (2023). Effects of tapering on performance in endurance athletes: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 18(5), e0282838. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282838

ちなみに、この系統的レビュー・メタ分析では、マラソンを対象とした研究は一つも選択されていませんでした。

先に説明した一般ランナーを対象とした大規模調査のような研究は、研究デザイン的にはエビデンスレベルが高くないこともあり、このような系統的レビュー・メタ分析では分析対象にならないことが多いです。

これらを踏まえると、科学的にも、マラソンを対象とした場合、短期間よりも長期間の方が優れたテーパリング効果が保証されているわけではないと言えそうです。

こういった自分の経験、科学的情報などをもとに考えた結果、今回はレースの10日前まではテーパリングをさほど意識せずにトレーニングを続けていました。

実際、レースの10日前に最後のロング走(5分00秒/km - 4分30秒/kmで36km)を実施しており、レース4週間前からの週間距離は102km、81km、84km、40.9km(レース前日の土曜日まで)でした。

一方、レース週に入ってからは、月曜日から土曜日にかけて、8km、9.7km、10km、6km、7.2km、0kmと一気に距離を減らしました。

こういったテーパリング戦略が良かったのかは、正直自分でもよく分かっていないのですが、何となく自分は短期間のテーパリングの方が向いていると感じています。

ペース

マラソンで高いパフォーマンスを発揮するためには、失速を避け、イーブンペースまたは僅かでもネガティブペース(前半と比較して後半のスピードが高いこと)で走ることが鍵です。

大前提として、私はマラソン大会で大失速することがほとんどありません。

より具体的には、今回を含めてこれまでに13回のマラソン参加経験がありますが、初マラソンを除くと、前半に比べて後半のスピードが10%以上低下したことはありません。

これは、普段のトレーニングから、どの心拍数であれば25kmぐらいまで心拍ドリフトが起こらないかを把握し続けていることと、レース中に時折心拍数を確認しながら走っていることが大きいです。

電子書籍で詳しく解説していますが、「少なくとも25kmまではイーブンペースで走り、心拍数が過度に増加しないようにする」ことがマラソンで優れたパフォーマンスを発揮する一つの目安になります。

ただし、2020年以降のマラソンでは、自己記録を少しずつ更新しているものの、35km以降にやや失速する傾向がありました。

自分なりに分析すると、レース中に大体35kmで心拍数が最高値に達し、「もう無理」と諦めモードに入ってしまうからだと感じています。

心拍数が最高値に達してもペースを落とさず、場合によってはペースを上げて走れるランナーは存在しますが、私はここ数年そういったレースが出来ていませんでした。

データで自分の状態を可視化したことが、弱さにつながっていたのでしょう。

そこで、今回のマラソンでは、30kmまでは時折心拍数を確認するにしても、30kmを過ぎたら心拍数を一度も見ないように決めていました。

実際にレースでは30km以降、1kmごとのラップタイムこそ確認しましたが、心拍数は表示しませんでした。

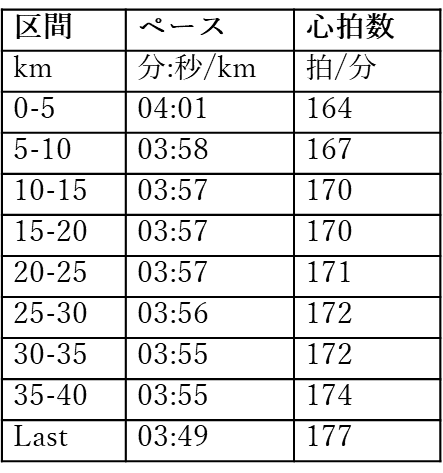

その結果、ネガティブペースで走り切ることができた上に、心拍数もレースの中盤までは過度な上昇を抑えつつ、終盤にかけて少しずつ高まる、最高のパフォーマンスが発揮できた際の典型的なデータが見られました(表2)。

総じて、今回は、データを見ることの利点と欠点のバランスを最適化することができたと考えています。

栄養戦略

一口に栄養戦略といっても、さまざまな切り口がありますが、私の電子書籍ではグリコーゲンローディング、レース当日の朝食、レース中の栄養補給の3つの観点から解説しています。

このうち、グリコーゲンローディングについては、今回の私のアプローチは前回のレースとほぼ同じです。

具体的には、ここ最近のレース同様に、2日前と1日前の2日間行いました。

摂取エネルギーや糖質摂取量、PFC比は次の通りです。

■7-3日前

摂取エネルギー:2049kcal

糖質:219g(3.1g/kg)

PFC比:30:28:42

■2-1日前

摂取エネルギー:2977kcal

糖質:541g(7.8g/kg)

PFC比:14:14:73

※栄養分析は、市販食品の栄養成分表示を基に、MyFitnessPal App(MyFitnessPal社)を使用

7-3日前の摂取エネルギーが低めなのは、直前まで体重管理をしていたのと、テーパリング期間に入ってトレーニングによる消費エネルギーが減少したためです。

一方、レース当日の朝食は前回といくつか変更しました。

まず、前回と今回の摂取エネルギー、糖質摂取量、PFC比を記します。

■前回

摂取エネルギー:924kcal

糖質:182g(2.6g/kg)

PFC比:10:12:78

■今回

摂取エネルギー:1134kcal

糖質:178g(2.6g/kg)

PFC比:7:30:63

※栄養分析は、市販食品の栄養成分表示を基に、MyFitnessPal App(MyFitnessPal社)を使用

見てわかるとおり、糖質摂取量はほぼ変わらず、脂質を増やしたことでエネルギー摂取量が増加し、PFC比が変わりました。

これは、前回は午前中のスタートだったのに対し、今回は正午スタートだったため、より多く食べてもレースまでに消化しやすい条件であったことに加え、Pre-race Mealで脂質の多い食事を摂ることで、前半の糖質利用を抑制し、グリコーゲンローディングの効果を最大限に活かせると考えたからです。

具体的に食べたのは、バウムクーヘンとワッフルです。

もちろん、レース当日にいきなり脂質の多い食事をすることへの不安はあったため、普段のロング走時にも脂質の多い食事を摂り、問題がないかを確かめていました。

レース中の栄養補給は、前回と同様に、糖質が含まれたジェルを4回摂取(およそ、10km、19km、28km、35km)しました。

このうち、10kmと28kmで摂取したジェルにはカフェインが100mg含まれていました。給水所でのスポーツドリンクも含め、大体50g/hの糖質を摂取していたと思います。

Pre-race Mealで脂質を多く含む食事を摂るアプローチが結果にどの程度貢献したかは明確ではありませんが、レース中に胃腸の問題が起きなかったため、少なくとも悪影響はなかったようです。

もう1つの要因

これまでに上げた4つの要因以外で今回の自己記録更新に繋がったと思っている要因を挙げたいと思います。

それは厚底カーボンシューズです。

私は普段のトレーニングではあまり厚底カーボンシューズを履きませんが、たまに履くと、明らかに恩恵を受けられることを実感します(今回は11月下旬以降、レースまでに合計4回、そのうち2回はロング走、2回は試し履き)。

具体的には、スピードにもよりますが、同じ心拍数でもペースが1キロあたり10秒-20秒変わります。

私にとって厚底カーボンシューズはチート級の武器です。

感覚的には、今回、厚底カーボンシューズを履いていなかったら、2時間53分ぐらいだったと思っています。

ということで、10分更新しているものの、半分以上は靴のお陰と言えるのかもしれません。

それで、今回は直前まではアディゼロ アディオス Pro 3(アディダス)を履く予定でしたが、レース1週間前に試し履きで履いたときにサイズが合わずに足の甲が痛かったので、直前の金曜日にメタスピードスカイ+(アシックス)を購入しました。

その日の夜に2kmぐらい試し履きで走って、問題なさそうだったので、当日もメタスピードスカイ+を履きました。

私はシューズに鈍感というか、一般的に言われている、「この靴は反発が強い」「この靴は脚にきやすい」といった感覚が分からないのと、靴への慣れもいらないと思っています。

また、恩恵を得られる靴であれば、履いた瞬間から恩恵を得られるとも思っています。

(あくまでも私自身に対してそう思っているだけで、他の人に対してそう思っているわけではありません)

そういった考えなので、ほとんど使ったことのないシューズを履くのも特に気にしませんでした。

あと16秒

ところで、今回のマラソンの目標タイムは2時間45分台だったため、目標タイムにはわずかに届いていません。

より正確にはネットタイムが2時間46分15秒だったため、16秒足りていません。

それで、事前に計画していた5kmごとのラップタイムと実際のタイムは表3の通りです。

見てわかるとおり、最初の5kmと35-40kmを除くと、全て1キロ当たり1秒以下の差で、ほとんど予定通り走れていました。

予定通り走れなかった区間のうち、最初の5kmはスタート直後の混雑が理由です(最初の1kmの通過が4分8秒)。

一方、35-40kmで予定よりも1キロ当たり2秒遅くなってしまったのは、自分が思っていたよりも余裕がなかったのと、ここはペースを上げずに、最後の2.195kmでスパートを掛けようと思ったからです。

結果的に40kmを過ぎてからペースを多少上げているものの、35-40kmで攻めきれなかったのが影響しました。

終わりに

こうして振り返ってみると、電子書籍の執筆によって、私自身の取り組みの方向性が明確になり、今回の自己記録更新につながったように感じます。

また、電子書籍でも「自分にとって最良だと思えるアプローチでも、実際に最適だったかは、厳密には分からない」と記していますが、改めてその通りだと実感しています。

多くの要因が影響するマラソンのパフォーマンスについて、多角的に振り返ることで、「これがパフォーマンス向上の決定的な要因だった」と断言することが難しくなります。

また、今回は様々な条件が合致して良い結果に結びついたと考えられますが、状況が変われば、同じ方法でも悪い結果につながる可能性もあります。

いずれにせよ、そういった可能性も前向きに受け止め、次にマラソンのパフォーマンス向上を目指す際には、またフラットな視点で取り組めるようになればと思っています。

執筆家としての活動費に使わせていただきます。