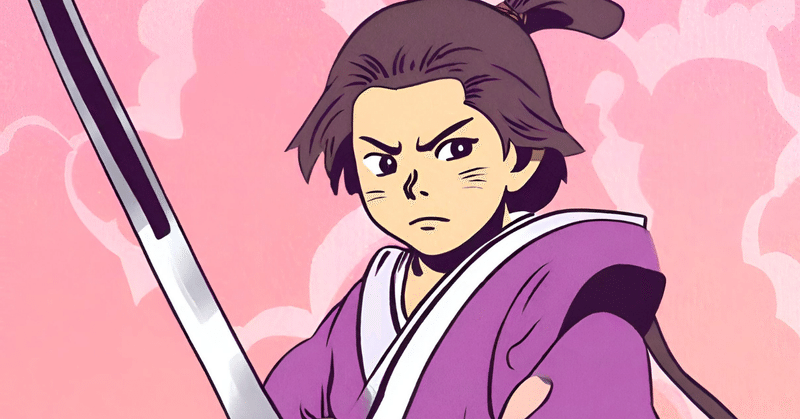

【短編小説】サムライの子

江戸深川にある古びた長屋にも朝が来た。早春の朝日の光が南向きの部屋の格子戸の隙間から差し込んでくる。格子戸をわずかに開けて、前庭を覗くと、太陽の光線が射し込み、外の冷気が顔にかかった。

庭の井戸に誰もいないのを確かめ、数え十二歳の木坂信道は木桶をもって水をくむため外に出た。庭の南側にある井戸で釣瓶をもって水を引き上げようとしていると、隣の植木屋の女房、お律ががらりと引き戸を開け、顔を出した。

「おやあ。信坊。毎朝大変だねー。釣瓶が上がらないじゃない」

大柄で頑丈そうなお律がバタバタ出てきて、井戸に走り寄り、信道の掴んだ縄の上のほうを両手で握り、桶を引き上げた。その桶の水を信道が遠慮するのも構わず、彼が持参の木桶にジャーと流し込んだ。

「あっ。あっ。自分でやる。自分で」

信道はそうは言ったものの、ほとんど手を出す間もなく、水で一杯になった手桶を持ち上げると、得心の得ぬ顔で家に運んだ。

「いやあ。いつも申し訳ない。礼を言いなさい」

すると、すぐに初老の侍、桜本景文が信道の手を引き出てきて、頭を下げた。

「何の、礼はいらないよ。助け合うのはお互い様だから。それにしても、信坊。小さいのにお手伝いよくやるねえ」

手を振って景文を制したお律は、腰をかがめ信道に向かってほほ笑んだ。

「おばちゃん。ありがと。爺やに全部お任せという訳にもいかないんだ」

信道がぴょこんと頭を下げて、年の割にはませたことを言った。

「ふーん。どんな事情があるか分からないけど、できることは手助けするから遠慮しなくていいよ」

「かたじけない。これこの通りじゃ」

お律の親切な申し出に、景文が天の助けかとばかりに深々と頭をたれた。

「お侍さんが私どもにそんなに頭下げたら、おてんとうさまが西から上ってしまう」

恐れ入ったお律がどうしたらよいか分からずおろおろした。

実のところ、本当に困っているのは景文だった。何の目算もなく娘の雪菜に頼まれ外孫の信道を連れて江戸に出てきたものの、どうしていいか全く分からなかった。藁にも縋るその藁さえもなかった。なんとかお目当ての剣術道場に信道をねじり込んだものの、その先は、まったくといっていいほど何もなかった。

今から一年ほど前になるが、北国奥州の北上川下流に宮里藩があり、そこで大事件が起きた。景文の長子、幸利が城に出仕したと思ったらあたふたと戻ってきた。

「父上。大変なことになった」

だいぶ前に家督を譲って隠居した景文が何事かと幸利を迎えた。

「何があった?」

「昨夜、妹、雪菜の亭主、祐介殿が同輩の佐村公和に切られて死んだとの話があった」

「何だって。またどうして」

驚いた景文が、目を見開き、矢継ぎ早に幸利を問い詰めた。

「また聞きだけど、祐介殿が他人の妻女と密会しているところを亭主の佐村に踏み込まれたというのです」

「密会だって?そんな馬鹿な」

「それが、佐村は妻女を切ろうとしたら、祐介殿がかばって、まともに刃を受けたみたいです」

「何と、かばって切られた」

景文は開いた口が塞がらないさまで絶句した。

その時になると、景文の妻と幸利の妻も近くで話を聞いており、突然の変事に驚きわなわなと震えていた。

「とにかく、幸利は城に戻って、これからの動きに対応するように。わしは木坂の家に行って様子を見てくることにするから」

そういうなり、景文は外出の準備も適当に家を飛び出していった。

それから間もなく、この事件に対する藩庁の沙汰が下った。

当主が密会で切られた木坂家は、武士にあるまじき醜聞と無防備な受け太刀を指弾され、閉門の上、妻子は実家の桜本家預かりとし、妻の密会でその成敗に及んだ佐村公和はお構いなしとなった。だが事態は急速に動いた。公和は数え十五歳の長子、栄之進を直ちに元服の上、家督を継がせ、自らは妻を離縁してから隠居して、江戸に逃げ上ってしまった。公和にしてみれば、狭い地方の藩内では、外聞も悪く立つ瀬もないということで、居たたまれなくなったのだ。妻を成敗するつもりが、祐介がかばいに身を呈するとは思いもよらないことで、公和の最大の誤算となった。

信道が祖父の景文と江戸に出てきてから三年が経った。その間、剣術道場での信道の腕前は、門弟五十人のうち五本の指に入るほどに上がった。親の仇討をするには十分だろうと思えるほどになった。長屋の生活にも慣れて、相変わらず井戸からの水くみで釣瓶と格闘していたが、三年で体格も大きくなり、ずっと楽になった。植木屋の女房の世話焼きは相変わらずだったが、それに信道より三歳下のお律の娘、お類が加わったのだから、男所帯の味気無さは消え失せていた。

景文は、お律の亭主、民三から下駄の鼻緒付の内職を紹介され、持参の金子を補いながら生計をやりくりした。決して楽な生活とは言えない状況だった。本当に隣の植木屋の家族は、二人にとって神様のようにありがたかった。

「うわー。きれいな鼻緒」

部屋の掃除に来ていたお類が、紅色の鼻緒が付いた下駄を見て嘆声をあげた。それは、子供用の桐下駄でとても可愛らしかった。欲しそうに見ているお類に気付き、信道が景文に告げた。

「爺や。お類ちゃんが紅色の鼻緒の下駄がきれいだって言ってるよ」

「何、下駄だって?ふーむ。そうか、そうか。お似合いだね。お類ちゃんにあげてもいいよ」

景文は、すぐに察しがついて、その下駄を取り上げお類に差し出した。

「えっ。貰っていいの?ありがとう」

目を輝かせて、お類は両手に受け取り、お礼を言った。

「うん。いつも世話になっているから遠慮しなくていいよ」

景文は、心からの感謝を込めて、何度も頷いた。

「すみません。下駄を頂いたとか、お類が喜んで帰ってきたけど、本当に申し訳ないねえ」

お類が嬉しそうに下駄を抱えて、外に出たと思ったら、お律がバタバタ駆け込んできて、にぎやかに礼を述べ、少しばかりといいながらブドウの房を置いていった。

敵の佐村公和の居場所については、町奉行所に探索を願い出ていたのであるが、住処については、信道が江戸に出てきてすぐに分かった。本所界隈の長屋にひっそりと暮らしているという。賭場の用心棒をしているとも言われたが、生業は正確には分からない。すぐに仇討といっても、公和は藩内の相当な剣術の遣い手であったし、助太刀の適任者もなく、とどのつまりは、信道が腕を磨くしかなかったのだ。ようやくここにきて、信道が道場では、師範代に三本のうち一本は取れるようになり、機が熟したと見た景文は、公和に挑戦状を送り付けた。

親の仇討ちについては、信道がどこまで理解していたかは分からない。刃傷沙汰の原因が公和にあるのではなく、元々は自分の父が種をまいたもので、公和は悪くないし、当然のことをしたようにも思われ、憎しみはなかった。家の再興が最も大きな動因になるはずだったが、それにはそれほどの執着は感じられなかった。それでは何のために戦うのかと考えた時、それは成り行きだと思った。戦うということなら最善を尽くすと信道は心に決めていた。ただ母の無念さは胸に深くしみていた。

その日は、秋の一日が始まるときで、冷涼なそよ風が江戸郊外の丘陵地に吹いていた。周りの木の葉はすっかり赤くなり、秋の深まりを告げていた。日の昇る前に信道と公和は対峙した。烏の鳴き声が響き渡った。

「われは、木坂祐介の一子、信道と申す。父の仇討ちでやむにやまれず参上した、お覚悟召され」

「某に非はござらんよ。たってと申すならお相手いたす」

公和の顔を見れば、頬はこけ、目はぎょろりとしてとても憔悴しているように見える。その様子からこの男はそれなりに苦悩してきたのだなと思うと、信道の体からこれまでの気負いが抜けていくように感じられた。信道の介添え人はもちろん景文だが、公和のほうは一見して浪人とみられる総髪の侍だが、意外と柔和な顔つきで信道を見ていた。他に町奉行所の二人の役人が見分のため見守った。

信道は、元服前の前髪頭に白い鉢巻きを締め、身体には白いタスキをして公和に立ち向かった。信道が刀を正眼に構えると、公和も正眼に構え相対した。

「えい―。そりゃー」

そのとたんに、公和が信道を侮ったのか、機先を制したのか、それとも己を捨てたのかは判然としないが、いきなり刀を振り上げ、前に突っ込み、猛然と信道に振り下ろした。

「おー。た―」

信道は、公和の必殺の一閃を危うくかわし、右に抜けながら刀を左に振った。それが前のめりになった公和の左横腹を痛烈に打撃し、公和は顔をゆがめて地面に転がった。二羽の烏がギャーギャー鳴き騒ぎながら飛び交った。切りあいに入る前の公和の苦悩の顔を見て、この男はずーと懺悔の毎日なのだとの想念が頭をかすめ、信道の刀身はおのずと峰打ちになっていた。

「打ち倒した。爺や。帰りましょう」

信道は、倒れた公和に一礼すると兼文を促した。兼文は驚いて、手で突き刺すしぐさを見せたが、信道はそれを無視して、奉行所の役人に向き口上を述べた。その時昇ってきた朝の太陽が、信道の背後から仏の後光のごとく輝いた。

「この通り打倒した故失礼仕る」

「討ち果たしてはいないようじゃが、いかなる所存か?」

「御覧のごとく打ち倒しました。後は良しなにお取り計らい願いたい」

「さようか。あい分かった」

その言葉を聞き、信道は悠然と歩み去った。祖父の景文が釈然としない面持ちで、慌てて後を追った。

それから一か月ほどして、信道と景文は宮里の地に戻り、藩庁に顛末を報告し、家に帰還した。三年ぶりに大きく成長した我が子を見て、母の雪菜は涙を流して喜んだ。

「おー。おー。こんなに背が伸びて、元気で何よりだった」

「母上。ご安心ください。敵は打ち倒しましたから」

「そうですか。何よりも元気で帰ってきたのが嬉しくてねえ」

雪菜はそう言って、そこでまた涙にくれた。三年も経つと仇討はどちらでもいいような心境になっていたのだ。

それから、一か月して閉門を解くという藩庁の沙汰が下りた。これには色々曲折があったが、仇討は完遂されていないと主張する者が多かったものの、藩主の一声で復帰が決まった。この決定には、幕府から仇討終了との通報があったことが大きな影響を与えた。終了とは何を意味するのか、そこまで深く吟味することなく、幕府の意向として尊重する形で決着した。

信道には、早速、元服の儀が執り行なわれ、正式に木坂家の家督を継いだ。これにより信道の城勤めが始まったのだが、同輩の雰囲気は、必ずしもすべてが好意的なものではなかった。何よりも、親の所業はさておき、仇討の顛末が腑に落ちないものがいたのだ。何しろ藩内有数の剣の遣い手、公和を倒したその剣技に恐れをなし、表面的には誹謗もなかったが、陰ではこそこそと悪口がささやかれた。

親切心からそれを教えてくれる朋輩もいるのだ。本当は聞きたくないのだが、口をふさぐ訳にはいかなかった。信道は、心を打ちとけて相談する相手もなく、毎日が悶々と過ぎていった。

「信道。元気がないねえ。どうしたの?」

ある日、母の雪菜がふさぎ込んでいる信道に気付き心配した。

「うーん。何でもない」

「そんなことないでしょう。食欲も進まないようだし」

雪菜が納得せずさらに突っ込んだ。

「実をいうと、城中の雰囲気があまりよくないんだ」

堪りかねて、信道はそう打ち明けたものの、母に心配をかけまいと具体的には何も言わなかった。

「それじゃあね。うちに溜めておくのは良くないから、一度お寺のご住職に相談したらいいじゃない」

思案のあげく、母の雪菜が、寺の和尚を思い出し、助言を試みた。

「分かった。頃合いを見て行ってみる」

信道が、母の心配を和らげようと、素直に提案を受け入れて頷いた。

初夏のさわやかな風が吹き、天気も晴れで心地よい一日となった。木坂信道は菩提寺に出向き、父の墓参りを済ませた後、この寺の住職、卓然和尚と向き合っていた。開け放った庫裏には緩やかな風が入り込み二人を包み込んでいた。袈裟をまとった和尚は、青白く剃りあがった頭を振り振り、太い眉毛の丸い顔で、信道を前に相応のお布施を出されて上機嫌だった。

「そなたの家が閉門となり一時はどうなるかと思ったが、上首尾だった。初めての城勤めでうまくいってるかのう?」

「はい。実を言えば、周りの雰囲気があまりよくないのです。あの仇討ちが本当でないと疑っているのです。表立っては何も言いませんが、陰でひどいことを言っているようなんです」

相談のきっかけを作ってくれたことに感謝しながら、信道は、一部始終をありのまま和尚に打ち明けた。

「なるほど。それは考えすぎじゃないかな。そなたが良かれと思ってやったことであれば、人の誹謗は気になさらぬことだ。少なくとも殺生は回避したのだから仏の教えに適う話だし、胸を張ってよいのではなかろうか」

和尚の話は明快だった。さらにこんなことも言った。

「公和様にとっては、一生の侮痕だったのをそなたに懲打を受け、その罪が償われるという効果があったのではないか。つまりは、公和様の心の傷は軽くなり、救われたのではないかと思われるがどうだろう」

色々な話を聞き、そこには、一面的でない多面の話が有った。ものの見方でこんなにも違う世界があるのかと、信道は心の広がるのを感じ、お礼を言って卓然和尚の寺を辞した。来る時とは異なり、信道の顔は晴れ晴れと輝き、さわやかな微風を受け、前をしっかり向き、力強く歩が進んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?