岩明均傑作集『骨の音』デビュー作が収められた初期短編集

『骨の音』は岩明均の初期作品が収められた短編集。

1985年のデビュー時から、1980年代後半にかけての短編六編が収められていて、「傑作集」と副題にあるように作者が精選した作品集になっている。

はじめの二作は「コミックオープンちばてつや賞」に入選を果たし掲載されたもの。後半の四作は『風子のいる店』連載時のものである。

ちなみに、1990年発刊の単行本版では本を開いてすぐのカバーの袖に岩明均本人の肖像写真が付されている。あまりメディアに登場する機会のない岩明だが、ここでは屈託のない笑顔で写真に収まっているのが意外である。

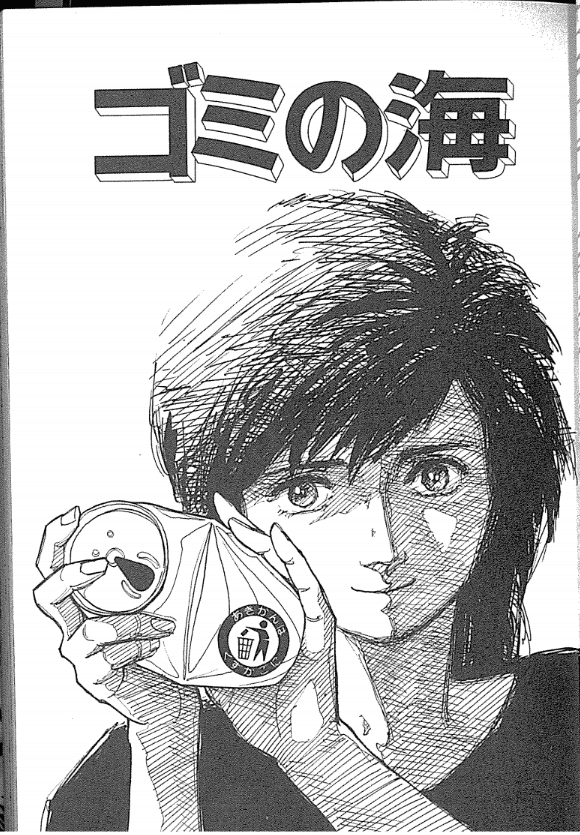

「ゴミの海」

『同棲時代』などの作品で知られる漫画家・上村一夫のアシスタントを務めていた岩明均は1985年、この作品でちばてつや賞に入選しデビューした。

主人公の青年は大企業に勤めるエリートサラリーマン。

しかしかつては受験ノイローゼに悩まされ、「自殺の名所」と呼ばれる海辺の断崖を訪れ、地元の少女との出会いに救われた経験を持っている。

それから六年が経ち、偶然の再会を果たした二人だったが、いま都会の真ん中にあるビルから飛び降りようとしているのは、昔とすっかり印象が変わってしまった彼女の方だった。

デビュー作には作家の持つ資質の全てが映し出されているというが、確かに「ゴミの海」には岩明均がその後の作品で取り上げたテーマがいくつも顔を出している。

死、自然、汚れた都会…。

「ゴミの海」という表題からもわかるとおり、環境問題がこの作品の素地となっている。

『寄生獣』のクライマックスで、最凶のモンスターだった後藤も最後には有機塩素化合物(ダイオキシン)によって斃れたように、岩明の意識にはいつも環境への目配りがある。

そしてもう一点指摘するならば、岩明均が「可愛い女の子」を描ける作家であること。読者を惹きつける女性キャラクターを生み出せることが青年誌・少年誌の作家の必須条件だが、「ゴミの海」を読むと、岩明もまたそのような作家の一人であったことを再確認させられる。

「未完」

こちらも「ゴミの海」と同様コミック・オープンへの応募作品である。

芸術の探求と人間の肉体への関心が主題になっている。

彫刻家の大杉は、授業の助手を依頼された大学で、自分の作品制作のために一人の女子大生をアート・モデルとして雇う。彼女がアルバイトとして雑誌に載せたヌード・グラビアで見せた身体の生気の無さに、興味を持ったためである。

自身の体のことを「肉の塊」だと吐き捨てる女に、大杉はもっと自分を大切にするように説く。そして大杉もまた、人間の肉体の意味について考えることになる。

大学の芸術学部という岩明均にとっての原点の一つを舞台にした作品。

ヒゲの似合うダンディな大杉のキャラクターは岩明作品では珍しい存在だ。

人間の肉体と彫像のあいだにある芸術を追い求め、自分を取り巻く学生たちにたじろぐことのない大杉は逞しさを感じさせる。

「夢が殺す」

「夢が殺す」は夢とテレパシーを題材にしたクライムサスペンス。

大学生の原田は、自分が殺人鬼となり、人を刺して殺害する夢を見る。しかしそれは夢ではなく、現実に世間を騒がせる連続殺人事件となっている。

原田は友人のマユミと話すうちに、殺人をしているのは他の誰かで、眠っている原田は犯人の意識をテレパシーのように受け取ってその光景を夢に見ていることに気づく。

はたして原田はこの悪夢を振り払うことが出来るのだろうか。

原田が夢の中で見る映像は、殺人鬼の視界そのままに、被害者を刺し、死に至らしめるまでを主観視点で体験するもの。それだけに、殺人の臨場感がありありと伝わってくる効果がある。

「指輪の日」

SFや戦記物、クライムサスペンスなど、人の生死に関わるジャンルを得意とする岩明均だが、何気ない日常の風景の中にもテーマを見出すことがある。

初の連載作『風子のいる店』がそういった「日常もの」に数えられるが、この「指輪の日」も、どこにでもある住宅街で起こる一日の出来事を扱っている。

高校生のひろ子は補導歴のある「不良少女」で、中流家庭の家族の中で煙たがられている。そんな中で姉の玉の輿婚が決まり、ひろ子は家族の中でますます肩身が狭くなってくる。

ふとした思い付きで姉の婚約指輪をこっそり借りて外出したところ、ドブに落ちた犬を助けたときにうっかり指輪を川の中に落としてしまった。

果たしてひろ子は指輪を見つけ出すことができるのか…?

スケバン口調で周囲の人間に反抗的に振舞いながら、心の奥底には優しさを持つひろ子。

彼女には、後の『寄生獣』の登場人物である加奈のプロトタイプだと思わせる側面がある。

そして岩明均が時折見せる一枚絵には、人間の感情を伝える確かな説得力がある。

「和田山」

岩明均の作品はシリアスさだけでなく、時として突拍子もないユーモアを繰り出すことがある。

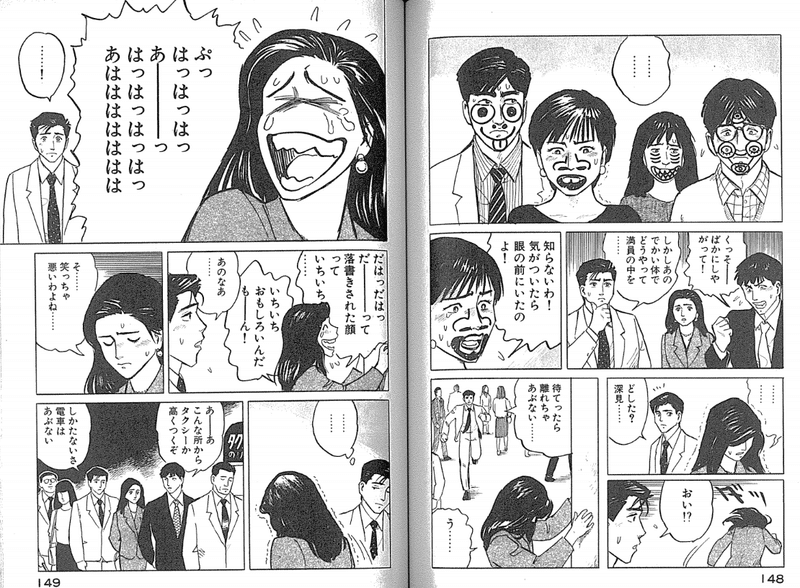

「和田山」はそうしたナンセンスギャグが散りばめられた作品。

緊張と緩和。張り詰めた空気の中で起こる笑いは、物語にさらなる奥行きを与える。

高校以来、7年ぶりの同窓会。

みな社会人となり、それぞれが再会を楽しむ中、なぜかそこにいない男のことが話題に上る。

彼の名は、和田山。

普段は教室の机に突っ伏して寝てばかりいるが、不意に起き上がるとマジックペンでクラスメイトの顔に次々とラクガキしていくという困った奴だった。

すると、呼ばれていないはずの和田山にラクガキされる被害者が発生。

こうして同窓生は次々と和田山の魔の手にかかっていく…。

文字などではなく、顔の中にさらに目や口を書き込む、という和田山のラクガキの手口はユーモラスなものだが、その発想は『寄生獣』の頭部の変形の多彩さを思わせる。

社会人となった「大人」の対応と和田山のいたずらの「子供」っぽさは、明確なコントラストを見せ、読んでいて楽しい。

個人的には、「和田山」がこの短編集の中でもイチ押しの作品である。

「骨の音」

表題作にもなっている「骨の音」は60ページと他の作品の二倍ほどの分量があり、中編と言っていい。

生き物を嫌い、骨の絵ばかりを描いている芸術学部の学生、久我カオリ。彼女はかつて、恋人に目の前で電車に飛び込まれるという過去を抱えており、以来何ごとにも「こころが動かない」状態になってしまった。

偶然彼女と知り合うことになった同じ大学の青年、中村は彼女に興味を持ち、こころを動かそうと必死で働きかける。

大学の芸術学部を舞台にしている点では、当短編集収録の「未完」と同様である。

岩明均本人が所属した大学もそうであったが、芸術大学ではなく、あくまで総合大学の中にある「芸術学部」というのが、ポイントとなっている。

芸術を信奉する学部生はどこか他の学生とは身にまとっている雰囲気が違い、キャンパスの中で独自の存在感を放つ。

そして中村は、久我カオリの目に惹かれる。

体が凍るようなその目つき。

恐怖さえ感じるその目つきにどうしても魅力を感じてしまう、カオリの内面とはなにか。

その正体を知るために、中村は久我の心にどうにかして触れようとする。

総評とまとめ

長らく画風が変わらないと言われる岩明均だが、『ヒストリエ』連載以降、確かに人物の描き方などのタッチに変化が見受けられる(もちろん西洋人を描いていることもあるが)。

画面の濃さ、まだ洗練されていないデッサン画のような風合いは、80年代漫画の匂いを感じさせるものだ。

デビュー作「ゴミの海」をはじめどれも充実した内容の作品に仕上がっており、岩明均作品に親しい読者ならば短編集『骨の音』で作者の原点に触れておくのは悪くないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?