かつての里山に暮らす動植物 その3 樹木 ~山にもサクラは咲く~

さて、前回はかつての里山を形づくる高木として、イヌシデという地味な木を紹介した。考えてみると、その森を形づくる(外から見ると目に入る)木の種類というのはかつての里山の場合、それほど多くない気がする。まだ森自体が若い、ということだろうか。

そんなわけで、コナラ、クリ、イヌシデの次はなにがあるかなと考えてみたところ、出てきたのがサクラの仲間だった。サクラの仲間(おもにヤマザクラの仲間)はその花に心を奪われがちだが、かつての里山には意外に多く生え、森を形づくっている木の一つだ。

純白の大きな花びらが美しいオオシマザクラ。芽吹きと同時に花が咲き、鮮やかな緑と白が相まってそれは美しい。

上の写真では広い場所に堂々と生えているが、林や森のなかでも立派に育つ。日当たりのいい環境で成長するため、人が頻繁に木を伐っていたかつての里山のような環境には数多く生えているのだろう。

こちらはヤマザクラ。オオシマザクラと違い、芽吹きの葉が赤みを帯びている。花はオオシマザクラに比べてやや小さい。

純白の清々しさとは異なるが、渋みのある美しさ、とでもいおうか。

こちらも森や林のなかで立派に育つ。かつての里山にはほかに、マメザクラやカスミザクラといったヤマザクラの仲間やウワミズザクラといったサクラの仲間が生えたりするが、わたしがいま暮らしている静岡で見られるのは圧倒的にこのオオシマザクラとヤマザクラが多い。

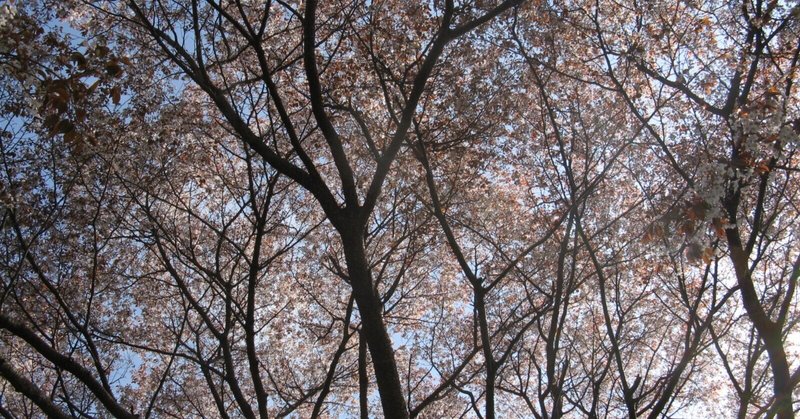

林が林がまだ芽吹きの前、ところどころでヤマザクラの咲いているのが分かる。パレットに水彩絵の具を点々と落としたようで美しい。

淡い、なんともいえない色合い。

こうして見ても、林を形づくる高木の一員であることがよくわかる。

花後の実はいわゆる”サクランボ”であるが、人間が食べるには果肉と甘みが少なくて、それでも鳥や哺乳類にはたまらない食糧であろうから、森のところどころでこの実を食べたあとのタネだけが落ちているのをよく見かける。陽当たりと落ちた土地の栄養条件が良ければすぐに芽を出すことになるだろう。

世間のお花見といえば、鮮やかなサクラの花を目に焼き付ける行事だが、山の裸木や芽吹きはじめの木々のなかに点々と咲くサクラを眺めるのは、花の美しさとともに春が来たことを実感する風景として、わたしはなによりも好きである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?