「火の鳥・鳳凰編」 解説【手塚治虫】

今日我々が目にする日本のコミック、アニメの根源には、手塚作品があります。なにごとも基本が大事です。基本をしっかり押さえましょう。

注意点

映画でも文学でもそうですが、語り口のスムーズさは時代とともに確実に向上します。今日黒澤明の「羅生門」を心地よく鑑賞できるひとはさほど多くは無いと思います。話のテンポが悪く、俳優はすべて過剰演技、編集はギコギコしています。見ていると知的な気分にはなりますが、かなり疲れます。

たいして「けものフレンズ」は恐ろしくスムーズです。スムーズだから「見るだけでIQが溶ける」と言われていたのです。内容と表現のバランスが絶妙なのです。これが時代の進歩というやつです。

手塚は漫画の巨人です。でも過去の人です。コマからコマへの移動が、今日のコミックに比べるとスムーズではありません。中年の私にとってはさほど違和感ありませんが、若い人にはきついかもしれません。同時に、内容は非常に充実しています。ツメツメに詰め込んでいます。だからちょっとしたシーンにも意味があります。読みにくい上に、読み取らなければいけない内容が多い、早い話が手ごわいです。「何度も読まないと完全理解は難しい」と思ってください。この「火の鳥:鳳凰編」ですと今なら漫画6冊くらいの内容です。でも2冊に収められています。

一人の作者・二人の主人公

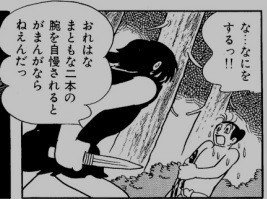

「火の鳥・鳳凰編」の主人公の一人は「我王」という名前です。生後まもなく左手をなくします。そしてグレて悪人になります。人に追われて水の中に逃げます。そして水から出て、焚き火を焚いているいま一人の主人公、仏師「茜丸」に出会います。

我王は優しくしてくれた茜丸から服を奪い、さらに仏師として大事な右手を傷つけます。ひどい悪人ですね。そしてその後、茜丸は不自由な右手を使いながらも当代随一の仏師となり、我王は和尚の啓発により改心して、これも仏師になります。

我王は左手がない。

茜丸は右手が不自由になった。

そして両方とも仏師。美術家です。つまり、我王と茜丸、二人で一人、彼らを合わせたものが作者の手塚本人なのです。この「鳳凰編」は手塚の内面の自画像のような作品です。

水と火

二人は対称的なあゆみをします、というより、もともと対称に作られています。我王は水から上がり、焚き火をしている茜丸に出会います。つまり我王は水の人、茜丸は火の人です。二人は対句になっているのです。

我王は縄文系、茜丸は弥生系の顔です。

我王は漁師なので弱肉強食を始めから知っています、茜丸は輪廻を夢に見る時、弱肉強食を体験します。

我王はてんとうむしを助け、茜丸は石子詰めの女性を助けます。

(てんとうむしはブチ模様があり、茜丸が助けた女性はブチという名前です)

我王はその虫が変化した女性を強姦しますが、茜丸は助けた女性、ブチから裸で迫られても同衾しません。

我王は東国をめぐり、茜丸は九州に旅します。

我王は民衆に同情し、茜丸は権力に翻弄されます。

我王は地下の牢獄にこもって仏像を作り、茜丸は高床の正倉院の中でヒントを得ます。

我王はほとけに魂が入っているとほめられ、茜丸は生きた人間のにおいがするとほめられます。

我王の師匠の僧は即身仏になり、茜丸の愛する女性は自己暗示で仏のようになります。

我王は哀れみの感情を彫刻にぶつけ、茜丸は彫刻の中で美を探究します。

ものすごいガチガチの対句構成です。

たとえば、物語に対句はつきものですが、普通てんとうむしの化生に対応させるのは虫か鳥獣草木の化生です。ここで「ブチ」という名前の女子に対応させるところが、手塚の力量とも言えますし、漫画というメディアの自由度とも言えます。

水が落ちる

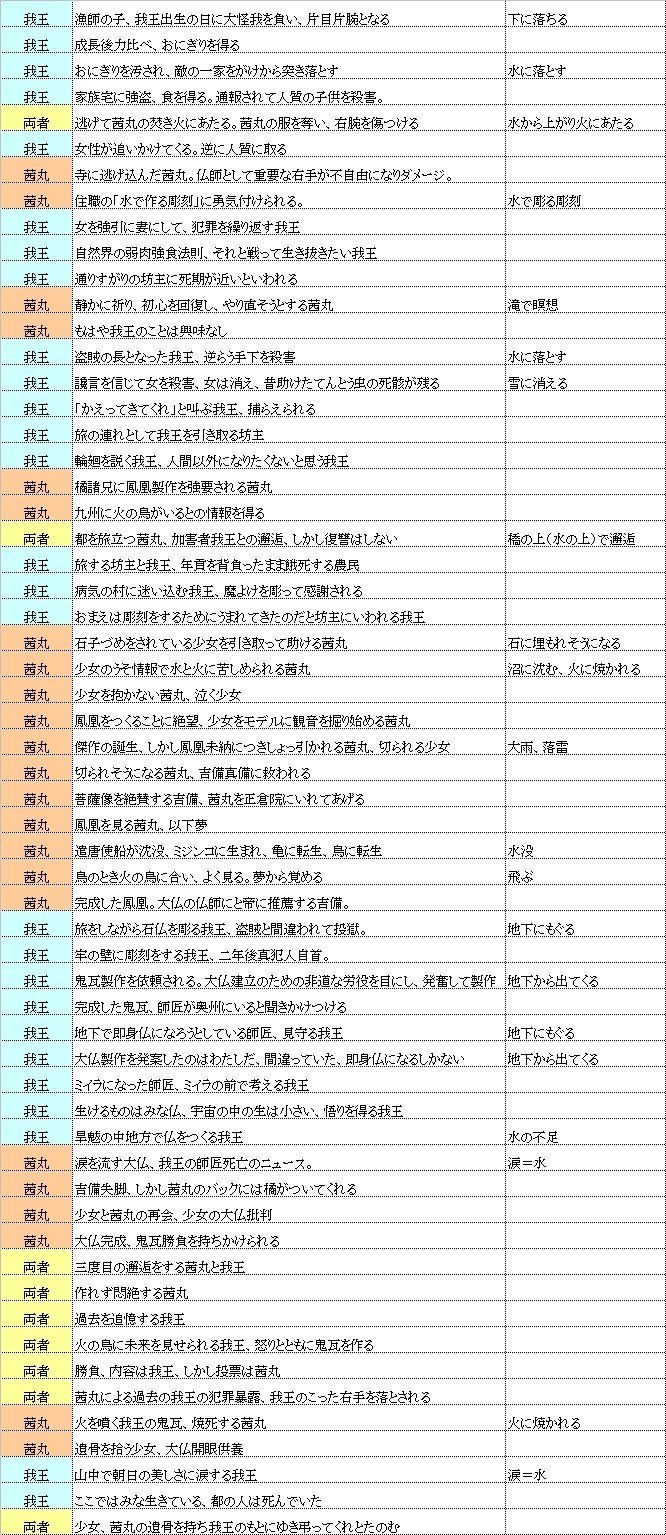

章立て表です。青が我王、オレンジが茜丸、黄色が両者の邂逅です。

1)水から上がった我王が茜丸の火に当たる

2)橋の上(水の上)で合う

3)鬼瓦(=火で焼くもの)勝負

4)山の中で、茜丸は骨になっている

都合4回の邂逅があります。

「水」と「落ちる(あるいは沈む、地下にもぐる)」ことが、物語を推進してゆきます。その意味は、クライマックスの対句で明らかになります。

我王は元来漁師の子、水の人です。生まれた日から落っこちています。手下を水に沈め、妻を雪の中で殺し、牢に閉じ込められて腕を磨き、地下で即身仏になった師匠を見て開眼します。水と落ちるにいろどられた人生です。

茜丸は火の人ですから、火事に巻き込まれたり、雷が近くを直撃したりもしますが、我王との邂逅と事故以降、

水滴で作る彫刻に励まされたり、

滝の元で瞑想したり、

沼に沈んだり、

豪雨に打たれたり、

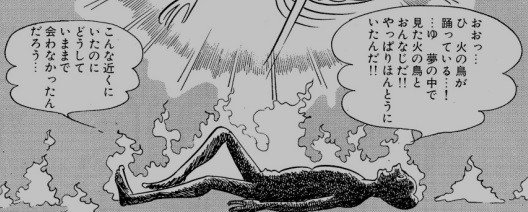

輪廻して

水の中でミジンコや亀になっている夢をみたりして、

だんだんと水で魂を高めてゆきます。水に引っ張られて成長してゆくのです。

しかし干ばつが襲ってきて、大地から水が消えます。人も獣も水不足に苦しみます。その時我王は大衆のために各地をめぐって仏を彫っています。その時茜丸は権力に取り込まれて大仏建立を指図しています。茜丸は元々火の人で、大仏は火で作るものだから仕方が無いのですが、旱魃の中の大仏建立は、少々無理があります。そんな中、最後の、この物語の結論というべき対句が現れます。「水」が「落ちる」対句です。

二つの涙

完成間近の大仏が涙を流すのです。「作業員がたく焚き火の水蒸気が凝固し、大仏がないているように見えた」と説明されています。物語としての意味は明らかです。衆生の苦しみに、大仏が慈悲心を起こしているのです。茜丸は工事の中止を訴えますが、聞き入れられません。逆に権力抗争に取り込まれてゆきます。ここで茜丸を助けていた水の効力が切れます。

大仏は完成し、その後色々あって、我王は残った右手も切られます。茜丸は焼死してしゃれこうべになります。元来火の人の茜丸は、権力に取り込まれて水の効力を切らし、最後に火に飲み込まれるのです。

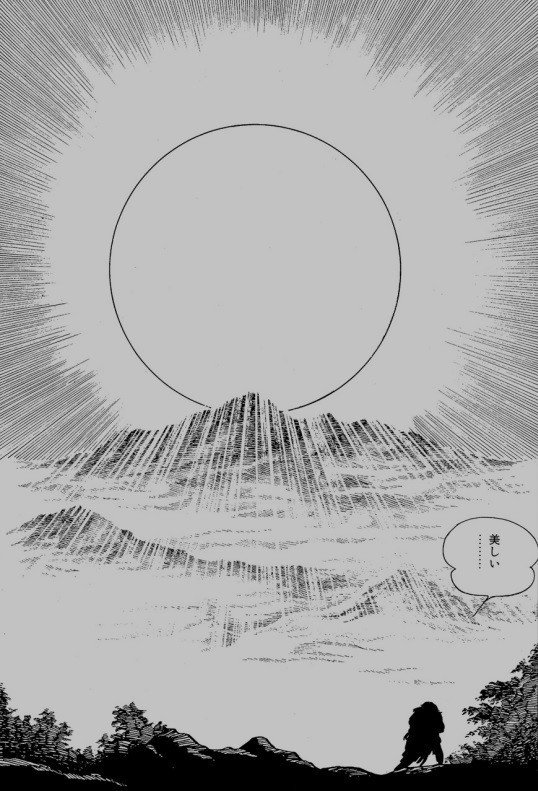

手を失った我王は都から出てゆき、山中で朝日を見て、涙を流します。

「美しい、なんという美しい世界だろう、手を斬られたときにも出なかった涙が・・・」

「そうだ、ここではなにもかも生きている」

「都の人々は目が死んでいた」

「おれは生きるだけ生きて、世の中の人間を生き返らせてみたい気もする」

おわかりのように、ここでの我王の涙は、先ほどの大仏の涙に対応しています。対句で組み立てられた全編をしめくくる、見事な対句になっています。

以下説明します。

(人間と仏像)

茜丸と我王、二人は仏師でしたが、仏像は当然ですが感情表現はしません。

しかしこの対句で、仏像も人間も感情表現をします。

(火と水)

茜丸は火の人です。その茜丸が火で作った大仏は、水不足を契機に泣きます。

我王は水の人です。その彼が、火の中の火というべき日輪を見て泣きます。

(哀れみと美)

茜丸は美を探究するために仏像を作ってきました。

その茜丸が作った大仏が、人々を哀れんで泣きます。

我王は人々を哀れんで仏像を作ってきました。

その我王が朝日の美しさを見て泣きます。

全編で表現されてきた、

我王と茜丸、

人間と仏像、

水と火、

哀れみと美しさ、

全ての対句要素がこの最後の対句、

大仏と我王の涙の対句で、結合されるのです。

結合素材は全編を引っ張ってきた「水」と「落ちる」、つまり涙です。

文学、映画の巨匠たちに比べても勝るとも劣らない、すばらしい構成力です。手塚が、あの一人過労死に至るほどの多忙の中で、

どうしてこれほどまでの構成を練り上げられたのか、私にはわかりません。

物語の終わり

最後、山中で暮らす我王のもとに、ブチが茜丸の骨を持ってきます。茜丸の遺骨を持った二人が、墓作りに向かうシーンで物語は終わります。手塚の分身二人は、ともに手塚の中に帰ってゆくのです。

もしかすると手塚は自身の中に矛盾した要素を抱えて、それを解消するために漫画を描いていたのかもしれません。「リボンの騎士」の作者と、「ブラックジャック」の作者二人を。

その矛盾に突き動かされて、描きすぎて、働きすぎて、結局この天才は60歳で生涯を終えますが、大仏様に匹敵するほどの作品群は残せたようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?