『言語』や『ミーム』で情報を圧縮する人間社会

ドミニク・チェンがエキシビジョン・ディレクターを勤める『トラNsスれーショNs展 〜「わかりあえなさ」をわかりあおう〜』に行ってきました。

↓この人がドミニク・チェン「デジタルデトックス」や「ウェルビーイング」の観点からテクノロジーと人間の関係性を研究しているお方です。

現在、構想中の小説にあたり物語のエッセンス部分で完全に息詰まっていた時に、どデカいインスピレーションを頂けそうなので足を運んでみました。

コミュニケーション手段としての『言語』

人間のコミュニケーション手段として最も利用されているものは『言語』でしょう。

人類にはこれまで7000以上の言語が存在していたと言われています。それぞれが「音」や「文法」「字体」などの特徴があり、「言語」がその民族の特徴や文化を表したりしています。

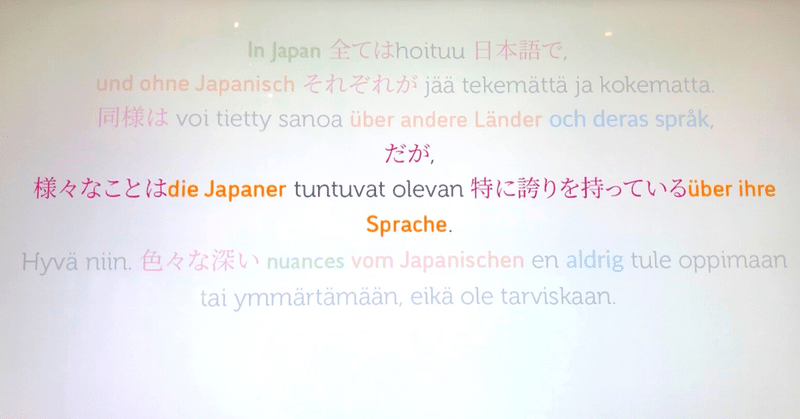

この展覧会の初めにドミニク・チェンからのメッセージがあり、これを目の当たりした時に改めて我々が普段使っている『言葉』とは記号の集合体であり、文脈としての「法則」や「イメージ」により構築されている事に気付かされました。

※写真は世界中に流布する言語を使用して書かれたドミニク・チェンのメッセージ

人間が情報を伝えるコミュニケーション手段として『言語』のほかに、『手話』や『表情』『抱擁』などの身体的接触、強いては『ダンス』『音楽』『絵』などがあります。

それぞれが、一つの表現手段としては伝え切れない部分を補完しながら存在しています。

我々が日々生活する中で、『言葉』によるジレンマは多いのではないでしょうか。

心の中にある『モヤモヤ』を相手に伝えようとしても上手く伝えられなかったり、『言葉』にしてしまった事により相手を傷つてしまったり、自分がどれだけ大切に想っているのかを届けられなかったり。

それらの「家族」「友人」「恋人」とのコミュニケーションの中で、『言葉』による「すれ違い」や「誤解」「過ち」を補完する為に、『ボディランゲージ』や「抱きしめたり」「キス」「握手」を求めたり、何かしらの方法で心の距離を縮めたり修復したりします。

『言葉』によって「救われる」こともあれば「傷付けらる」ことも多いのが昨今の事情ではないでしょうか。

ひとえにお互いの『認識の壁』という問題が根底にはあったりします。

翻訳できない世界の言葉

展覧会の中で『翻訳できない世界のことば』というコーナーがありました。

これが本当に「晴天の霹靂」ともいうべき衝撃です。

イラストレーターのエラ・フランシス・サンダースが、世界中の翻訳できない表現をイラスト共にまとめたものです(書籍化されており日本でもベストセラーになってます)

これは、我々の日常の中で感じる『情緒』や『感覚』、脳科学でいう『クオリア』を言語化する行為であり、一種の「発明」とも言えるし「自己完結した法則」でもあるわけです。

↓「翻訳できない世界の言葉」から抜粋

GURFA(アラビア語)→『片方の手の平にのせられるだけの水の量』

PORONKUSEMA(フィンランド語)→『トナカイが休憩なしで疲れず移動できる距離』

SAUDADE(ポルトガル語)→『心の中になんとなく、ずっと持ち続けている。存在しないものへの渇望や、または愛し失った人やものへの郷愁』

KALPA(サンスクリット語)→『宇宙的なスケールで時が過ぎていくこと』

上記は、複雑な人の「感情」や「情景」を言語として見事に『情報を圧縮』しています。

これらの『言葉』がイメージとして人々へ伝導された時に、『共通認識』として情報が共有されていくわけです。

ともすれば、『言葉』を用いて『情報』を記号化する事により、『再認識』や『定義』することは「ポジティブ」な面と共に、「ネガティブ」な側面がある事には留意が必要です。

『ミーム』による情報を圧縮する現代社会

この『言語化』による情報の圧縮は、現代はインターネットやSNSで作られる『ミーム』に顕著に現れています。

「社会現象」という膨大な情報量を圧縮するこの『ミーム』は、我々の情報伝達(コミュニケーション)のスピードを加速させます。

例えば、最近の分かり易い例で言えば『鬼滅の刃』です。

この言わずと知れた超ヒットコンテンツは漫画版はコミックで全23巻あり、アニメ版だと全26話(一話は約23分)+映画版(約2時間)の情報量があります。

様々なシチュエーションで語られることの多いこのコンテンツは、アニメや漫画好きの方のみならず、ビジネスやマーケティングの打ち合わせなどにもよく引用されます。

『「鬼滅の刃」みたいなストーリー展開』

『「鬼滅の刃」のグッズ販売』

『「鬼滅の刃」のメディアミックスによる認知拡大』

これらはそれぞれ一行で表現されており、「鬼滅の刃」を認知している人ならば瞬時に文脈を理解することができます。

しかし、「鬼滅の刃」を知らない人には全く理解することはできません。

その為、この場合は「鬼滅の刃」という単語を、漫画版『コミックス全23巻』、又はアニメ版『全26話+映画2時間』の情報量に置き換えて相手に伝える必要となります。

これは中々に大変な作業です。

もう、「とりあえず、観てよ!」というのが正直な気持ちです。

この様に社会現象という『ミーム』が、一つの情報として圧縮されることは、お互いのコミュニケーションを圧倒的なスピードでドライブさせてくれます。

この『ミーム』の様な情報伝達の圧縮手段を他の事に応用させるとどうなるでしょうか。

例えば、2000年以上続いている『人類文明』の情報を圧縮する。

さらには38億年の生命の情報、そして138億年の宇宙を『情報データ』として圧縮し共有する。

この膨大なデータドリブンを人間がその能力拡張の為に行う様になった時に、一つの生命体としての『次元上昇』のフェーズに移行するとも言えるかも知れません。(イーロン・マスクが『ニューラリンク』の技術で、近い将来にこの可能性を提示するかも知れませんね)

『言葉』で継承される『民族文化』とヴィジョン

何年か前に、北海道のアイヌ民族について色々と調べたことがあります。

独特の文化的価値を持つ彼らには、「アイヌモシリ(アイヌの国)」と「カムイモシリ(神の国)」いう言葉があり、このアニミズム(自然界のそれぞれのものに固有の霊が宿っているという信仰)により世界観を共有していました。

自分の故郷であるその土地に、アイヌ語の地名や名残が残されている事に気づいたのは、随分と経ってからでした。

「ニセコ」「キロロ」「サッポロ」「オタル」「フラノ」などなど。

ニセコ→『切り立った崖の下を流れる川』

キロロ→『強い・健やか・盛ん・大きい・頑なの意』

サッポロ→『乾く、大きい川』

それらには、当時のアイヌ民族の視点や洞察、感性や時代背景が色濃く投影されており、広大な北海道の大地を前にしたときに、彼らの『情景』や『感覚』が『ミーム』の様に時間を遡って共有され認識する事ができるのです。

また、アイヌ民族は『文字』を持たない民族でもあります。

その為、「ユーカラ」という歌により「アイヌ神話」や「狩や生活の知恵」、「文化」を子孫へ継承してきました。

『言葉』『ボディランゲージ』『歌』『踊り』『絵』、それらが多様な『ミーム』を創り、我々に継承され更に次の世代に継承されていく。

『コミュニケーションの多様性』には大きな可能性がある。

そんな事に想いを馳せる、今日この頃であります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?