いま『芝居小屋戦記』(菱田信也著、苦楽堂刊)を読むべきワケ

読んでいろいろびっくりしました。面白かった。

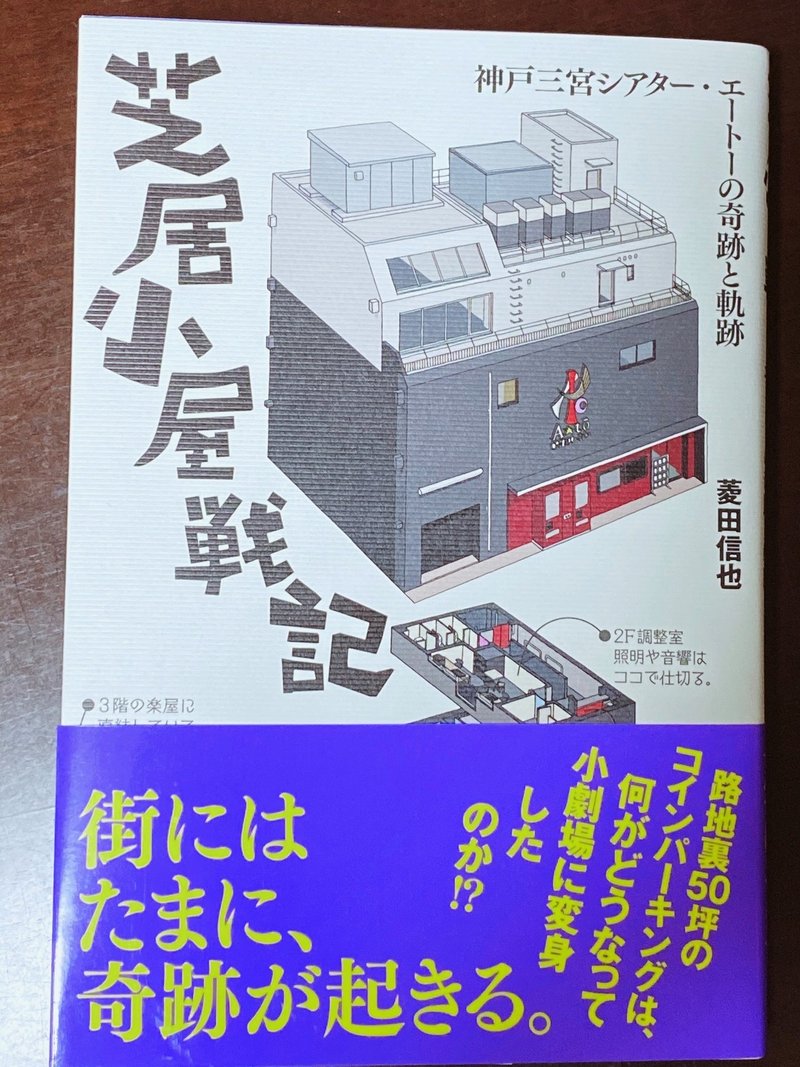

神戸の三宮駅の山側に、数年前、シアター・エートーという小劇場ができたのです。

バッタ博士こと前野ウルド浩太郎氏の『バッタを倒しにアフリカへ』(光文社)が大ヒットした時、こちらの劇場で苦楽堂(この本の版元さん、神戸の出版社さんです)主催のトークイベントが開催されまして、初めて私はこのシアターにお邪魔して、イベントを楽しみました。

その時じつは、劇場の設備が立派なことに驚いたのです!

新しい、だけじゃない。大きな鏡を張りまわした、きれいな楽屋があるし、パンフレットを見たらシャワー室や稽古場もあって、私は演劇に詳しいわけではありませんが、照明や音響等の設備もしっかりしてるらしい。

立地条件だって、三宮の中ではちょっと裏手ではありますが、JRの三宮駅から徒歩5分圏内なら上等じゃないですか。繁華街の一角にこんな劇場を建てて--よけいなお世話だけど、採算は取れるのだろうか。

地方自治体が公共事業で建てたとかいうならともかく、まったくの私設劇場なんですよ。いったいどうして、そんなことができたんだろう??

というわけで、そもそも興味津々だったのです。

で、ちょっと前から、苦楽堂の石井さんに、「シアター・エートーについての、すごい本を出す」と聞いていたので、コロナ外出自粛期間が明けたころに、速攻で書店さんに取り置きを頼んで読んだわけです。

--そういうことだったのか!!

詳細は、ぜひ本書をお読みになって、驚いてください。

本書には「メセナ」というキーワードが出てきますが、私は「演劇のタニマチ」と呼ばせていただきます。だいたいわかりますよね、雰囲気。

これはすごい。こんな手があったとは。しびれるねえ。

そもそも、演劇ってお金にならないことが多いそうで。テレビや映画などカメラの前でするお仕事ならともかく、舞台演劇で利益を上げているのは、おそらく国内でも一握りの劇団ではないでしょうか。

そんななか、地方の50坪の土地に、劇場を建てる。

劇場プロデュース公演を開催する。

そのために、劇場おかかえの脚本家や俳優もいる。

それって、どこの演劇の天国よ? って思いません?

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は地方で本に関するイベントが少ないことが残念すぎて、作家業のかたわら、デジタル・ケイブという会社(オンライン・コミュニティ)を立ち上げてしまった人です。

〈文化〉の裾野を守るためには、東京だけではなく、全国各地の〈地方〉が、文化の発信拠点にならないと!と常々考えています。

だから、シアター・エートーの発想と心意気、ずしりと心に響きました。

ここでお芝居を見て演劇に目覚めた若い人たちが、今度は自分が演劇の道に進んだり、周囲を巻き込んだりして、身近な人に影響を及ぼしあう。

そうやって少しずつ、〈文化〉って波紋みたいに広がっていくものですよね。

新型コロナウイルスの影響で、演劇やライブハウスなど、時空を共有することそのものが尊ばれる芸術が、軒並み大きな打撃を受けました。

給付金などの支援も決まりましたが、こういう状況になると、芸術というものの、存在の不安定さ、脆弱さが浮き彫りになります。

だけど、だからって、打撃を受けて消えていくがまま、失われるままにして、それでいいものか? 「だってしょうがないじゃん」で終わらせていいものか?

芸術は、小説などの本もそうですが、本来はこういう苦しい・辛い時にこそ、その威力を発揮するものです。泣きながら聞く音楽は心を慰めてくれることがあるし、はるか昔に読んだ小説のフレーズが、いま心に蘇って勇気を与えてくれます。(そんなことが、この自粛期間中に一回くらい、ありませんでしたか?)

芸術のない無味乾燥とした世界なんて。

そんな世界に生きるのはいやだ。

では、どうすれば……?

という問いに、ひとつの答えを与えてくれるのが、この本なのです。

ある公演の収支など、「オカネ」の問題までしっかり書かれていて、業界の中の人にも外の人にも興味深いと思います。

「地方」と文化の関係の、ひとつの「解」にもなるんじゃないかなあ。

さて。

読んでいて途中で「あっ」と言ってしまったのですが、著者の菱田信也さんと、支配人の大下さん、おふたりとも1967年生まれだとか。

いや私も1967年生まれで(どうでもいいけど)、東京ではない、神戸という地方都市の片隅で、地方の文化を元気にしたくて、なんだかんだとやっておられる方が、「同級生」だということに、なんだか嬉しくなってしまったのでした。

良かったら、ぜひ!