物質に執着する超絶技巧の逆襲!

古い瓦の上にとまった一匹の小鳩。見下ろした先には、小さな蜘蛛がいる。獲物になるのか、ならないのか。吟味の視線を浴びた蜘蛛は慌てて物陰に身を隠そうとしているかのようだ。

明治の金工師、正阿弥勝義による《古瓦鳩香炉》は、そのような情緒的な光景を想像させる香炉である。小鳩を持ち上げると足元の蓋が外れて、瓦の内側でお香を焚くという仕掛けだ。かたちの精巧な再現だけでなく、趣きや風情があるのだ。

東京の三井記念美術館で「超絶技巧! 明治工芸の粋」展が開催中だ(現在は終了)。展示されているのは、京都清水坂美術館の村田理如館長が独力で収集した約1万点にも及ぶ明治工芸のコレクションから厳選した160点あまり。七宝や金工、漆工、牙彫、薩摩焼、刀装具、印籠、自在置物、刺繍絵画など、現在では再現不可能と言われる繊細かつ絢爛な技芸を味わうことができる。

並河靖之の七宝は、まるでひとつの小宇宙。皿や壺の表面に鮮やかな桜や蝶々、鳥が緻密に描きこまれている。360度から眺めると、次々と変化する花鳥風月を楽しめる。一方、より絵画的な表現を見せるのが、濤川惣助だ。輪郭をとる金属線を外してあえて釉薬を混ぜて焼きつける無線七宝の技法により、朦朧とした描写を確立した。壺に淡く描かれた藤の花の何と美しいことか。

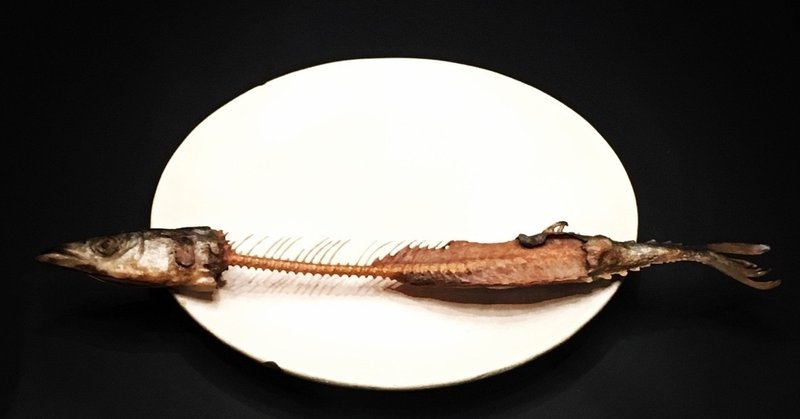

そして本展の白眉とも言えるのが、安藤緑山による牙彫である。象牙の白い材質を生かすことが多い牙彫だが、緑山は繊細な着色によって質感まで再現してみせた。しかもほぼ実寸大であるため、パイナップルやバナナ、柘榴、茄子など、どこからどう見ても本物にしか見えない。とりわけ筍と梅を組み合わせた逸品は、表皮の筋やめくれ、腐食の黒ずみなどが、じつに細やかに表されているのだ。緑山こそ、明治工芸における超絶技巧の極北と言うべきだろう。

ただ、緑山とは異なる方向で超絶技巧を極めた人物がいた。それが「繊巧芸術」を提唱した小林礫斎である。緑山と同世代の礫斎が手がけたのは、繊細で精巧なミニチュア。それらは写真で見ても原寸を判別できないが、じっさいはいずれも指先に乗るほど小さい。箪笥や屏風、印籠にはじまり、仁丹と同じ大きさの独楽や全長1cmの人体骨格人形。はたまた米粒の表面にイロハ48文字を書いたり、籾殻の中に牙彫の大黒様を入れたり、かたちの縮減をどんどんエスカレートさせていくのだ。大きな手だったが、一本の毛髪を4つに分けられるほど手先は器用だったという。「おれのつくるものは世界中の誰も真似できない!」と豪語したという逸話にも頷ける。

残念なことに礫斎にしろ緑山にしろ、その技術が継承されることはなかった。コンセプトやセオリーを重視した現代アートの陰で、超絶技巧の系譜は途絶えたと言ってもいい。しかし礫斎や緑山を突き動かしていた情熱こそ、美術の本質ではないだろうか。彼らのつくりだす物にはすべての人を圧倒する美しさがあるからだ。理屈を追究した現代アートが見失ったのは、この物への執着心にほかならない。

とはいえ今、超絶技巧の系譜は再生しつつある。前原冬樹は蝉や有刺鉄線、タイルの上の柿などを、ひとつの角材から彫り出す。雲龍庵北村辰夫は、並河靖之と同じく無数の職人による工房制作を採用しながら、漆に蒔絵や螺鈿で緻密な装飾を施す。今後、現代アートは超絶技巧の方向に大きく旋回するのかもしれない。

初出:「Forbes Japan」(2014年8月号)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?