どうでもいいよ/『夜、鳥たちが啼く』感想

山田裕貴、松本まりか共演の映画『夜、鳥たちが啼く』を初日に観てきました。

あらすじ

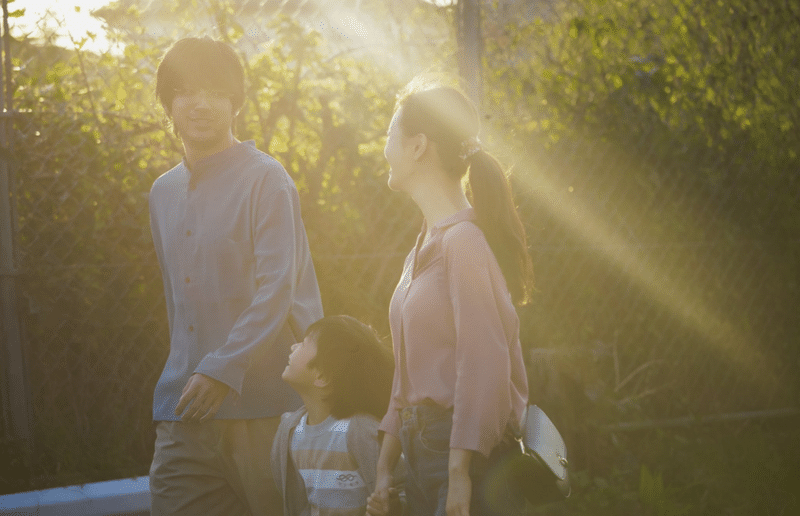

若くして作家デビューするも、生みの苦しみに悩まされ、鬱屈とした日々を過ごす売れない小説家の慎一(山田裕貴)。同棲中の恋人にも逃げられた彼のもとに、友人の元妻・裕子(松本まりか)と息子のアキラ(森優理斗)が引っ越してくる。

歪な半同居生活は、傷ついたふたりの心にわずかに変化を与えー

正直すごくどうでもいい話というか。

当事者たちにとっては切実なのに、傍から見たらものすごくどうでもいい話っていいよね。

他人からしたら気にも留めないドラマなり葛藤なりが誰しもにあるのに、それが過程として成立してる間はまるで地下に潜っている絶望みたいで、"結果"として現れるまでは誰も気付かない。

例えば最近、JR中央線がやたらと人身事故が多いんだけど、人身事故という結果になって初めて周囲はどうしたどうしたとなるわけで。でも当事者からしたら地下に潜っていた長く暗い絶望がずっとあって。いきなり自殺したなんて言うけれど、人はいきなり自殺しないよ。ゆるやかに確実に死に向かっていたんだよ。

スポットが当たらなければ、誰からも忘れられそうな登場人物たちの「過程」。それが閑かに、そしてやるせなく描かれている本作。

すごくどうでもいいと最初に書いた。

どうでもいいはずなのに、他人事だと切り離して遠ざけておけない生々しさが随所に光る。生々しいというのは心当たりがあるってことだ。

慎一や裕子を見て、何ひとつ身に覚えのない顔をできる人が果たしているだろうか。虚しさなのか孤独なのか、挫折なのか諦めなのか。つい自己投影してしまうザラリとした手触りは確実にある。

映画の中では過去の出来事が時折オーバーラップする。慎一の過去に何があったのか。どうして慎一と裕子は不思議な距離感でいるのか。そんな過去と現在を往来する見せ方はナチュラルだった。

鑑賞前は慎一と裕子が出逢うところから描かれると思っていたから、冒頭すぐに慎一と裕子が何かしらの事情で不思議な半同居生活を始めるシーンからだったのは意外性があった。

途中まで2人の関係性やそこに至るまでの経緯が明かされないので、自然と先が気になる。

その内実に関しても絶妙なリアリティを備えていて、納得感はあった。

ロケーション的なこと含めて、地方都市や郊外にはこんな日常がいくつも転がっているんだろうな。誰も気に留めやしないけど。

イビツという言葉で片付けていいのか分からないが、慎一と裕子、そしてアキラを交えたこんな繋がりは、きっと案外ありふれている。

景気も悪く、婚姻率も落ちてるこの国で、こんな形はもっともっと増えていくのかもしれない。

劇中でふたりが呟く「どうでもいいよ」というセリフに集約される、投げやった先の希望。曖昧でいい、それが心地よいというより、そうせざるを得ないだけ。

責任を負うことも責任を課すことも、そのどちらも選べない。

一方で孤独に打ち勝てない夜もある。言ってしまえば無様で無責任なのに、人間の実態なんてこんなもんだよなと思ってしまう。

ただ忘れてならないのは、慎一も裕子も最初からそうだったわけではない。彼も彼女もひと山越えて、もう疲れてしまったんだ。

だから綺麗な慕情でもなく、必然と惹かれ合ったのでもなく、ただ寄り添い合うことでしか立っていられない2人の共犯関係に、ほんの少しだけ同情できる。

選び抜いて、決めて掴み取った希望ではなく、ただたまたま残されただけの希望。いやもう希望と名付けるしかないし、思い込むしかないというか。裕子がずっと「期待したくない」と一線引きたがるのも自分に言い聞かせているし。

その中でアキラの存在が尊い。

2人が濁りに堕ちそうな中で、アキラがずっと中和している。もっとひねくれたり荒れたり、不安定な様子を如実に出してもおかしくないのに、子の彼が最後まで濁り切らせない。それもまた唯一残された希望のようにも映った。

慎一の雑然とした人間性に繊細さを宿して表現した山田裕貴はその魅力を惜しげもなく披露していた。いや髭ヅラのまま取引先の会社に顔出すのはおかしいだろとは思ったけど…

裕子を求め出してからの開き直った態度、煮え切らない関係に甘んじることに後ろめたさもない様子に「でもこれが慎一だよな」と説得力もあった。底にある才能や純粋さに女性が惹かれる理由もわかる。どこか狂気を孕む彼が演じるからこそ成立する役柄だった。闇にまぎれる眼光が終始とても印象的だった。

裕子の弱さも強さも場面に応じて的確に引き出していた松本まりか。

投げやりに強い態度を取るときほど弱さや脆さが垣間見えて、逆に弱った雰囲気のときほど芯には強さが残っていた。シングルマザーとして生きる裕子らしい、美しい揺らぎだと思った。

強さと弱さを振り子のように見せながら、どこかずっと儚くて色っぽい裕子という女性を体現するのに、松本まりか以外にふさわしい役者は存在しただろうか。

彼女の持つ慈しみが僕は大好きだ。裕子という役が下手に可哀想にも嫌味があるようにも最後まで見えないのは、強くて寛大な慈しみをたたえているからだと思う。裕子は慎一の作家性もちゃんと信じていた女性だし。

そんな2人が織りなすベッドシーンも良かった。取ってつけたようなモノではなく、必然とそうなる予感を存分に引っ張ってからの発露という感じがした。何度も共演している2人だからこそ振り切れる表現だったようにも見えた。

松本まりかと山田裕貴の親和性は高い。

夜の鳥たちの囀り。

何度も注がれるビールの音。

何度も転ぶダルマさん。

聞こえない花火。

終わらない延長戦みたいな生活。

『そこのみにて光輝く』という作品も大好きで、同じ原作者、脚本家という点でも観てよかった。あの映画にも通ずる、世の中のスタンダードからは爪弾きにされたような人たちの、どこか惨めで愚かな物悲しい生活。

やるせなくて退廃的なのに、それでもなんとか掬い上げられそうな希望が残された世界。

それは隣人すらも気付かない夜にだけ少し、かすめとれる光かもしれない。

結果に変わる前のささやかな他人の過程を、覗き見ることが出来てよかった。

サポートが溜まったらあたらしいテレビ買います