文系(無能力者)と理系(能力者)

その頃、オリバーは岩砕と同様に追い詰められていた。

「おとなしく捕まって下さい、ご隠居。今、貴方程の人物を失うには惜しい。

いくら貴方が電磁気学マスターだからといって……

古いTeX《テフ》の暗算では限界があるでしょう?」

プランクがオリバーを諭そうとする。だがボロボロになっても一向に戦う姿勢を崩そうとしないオリバーにプランクはため息をついた。

「………………これでもかのヴィクトリア朝最後の科学者なんですか?

論文も発明も二流の技術誌じゃなく一流科学誌に載せて、特許も取って…………

裕福な暮らしもできた筈なのになんでこんな所へ?」

プランクには今更この老人が我々の学会を裏切って、こんな中国のド田舎なんかにいる訳がさっぱり理解できなかった。

「フ……だからこそじゃよ、幼少より産業革命の最中で育ってきた。

あの英国紳士気取りの地下は資本主義の豚どもの糞まみれという現実もよく知っておる。

そんなんだから「TeX《テフ》」にまつわる

電気情報学の研究を全て封印したのじゃ!」

オリバーは自分が実は英国人である事を岩砕にすら話していない。

それどころか修行の地のみんなにもだ。しかし、出身を問題にする者はそこに誰もいなかった。

「だがこの土地は耳に障害のあるワシでも快く受け入れてくれた!

軟弱な貴様じゃ耐えられないだろうが、

小さい頃から周りが何言ってるかわからない状況なぞ慣れっこだったしな、」

昔を思い出して、珍しくアツくなるオリバー。

「そしてこの地に伝わる伝説が

ワシに「観測者」としての能力を

目覚めさせてくれたのだ!!

おかげでワシ以上に奇妙な奴とも出会えたしな。

まぁ、あいつはお主の優秀なお弟子くんとは違って、

天才というよりは「天災」じゃがな。」

シニカルに笑うオリバー。それでも彼が岩砕の事を大切に思っている事は伝わってくる。

「やれやれ、東洋の神秘だかなんだか知らないが

そんなものはとっくにこの国の特殊な磁場のある影響だと科学的に解明されている!」

説得が無駄だとわかったプランクはやれやれといった感じで説明し始めた。

「もちろん貴方の残した『暗号』もな、

それさえわかれば「TeXTL《テフタイル》」通信への

再現はわざわざ山奥で修行なんてしなくたって容易に可能だったんだよ。」

皮肉たっぷりにプランクは言う。そして手袋のはめた手を翻してみせる。

その手の甲には”プリンキピア”<PURINNKIPIA>の文字が見えた。

「そう、そしてこれが我ら”古典会”が実現した最大の成果だ。

情報をより実体的<タンジブル>なものに作り替える世紀越えの発明。

この手袋で紙も使わずに「点字」方式で数式を伝達できる。

すなわち触覚と聴覚の統合ってワケさ!!

それこそ会話で数式が使えるくらいにね。

さらには共感覚を用いて人間の感覚までをもハックできるようになったのだよ!

それは”数覚”という新たな第六感の誕生をも意味している。」

よく見ると、その手袋の指先からはオリバーと同じ「電束」の蜘蛛の糸のようなモノが出ていた。

どうやらプランクはこれを使って電話線を使うかのごとく通信して相手の脳や環境に働きかけているらしい。

それは”数理の糸”。数理感覚のある者だけに見える対称性の糸。

そもそも方程式の普遍な構造というものは何か特定の状態だけを表すものではない、

黄金比や円周率のように自然界のいたるところで見られるものだ。

だから物理学者という者はこれを利用出来る能力者のことなのだ。

演算子という刃で複雑な事象をぶった斬り、

これまで関係ないと思われていた概念どうしを糸で繋げる。そのだけはわかる。

正直、プランクの独自理論による発明の説明は何を言ってんだかさっぱりわからなかったが、

数学や方程式の自然科学に対する不自然なまでの有用性だけはオリバーにとっても長年の感覚でわかっていた事だった。

だがそれを真に使いこなせるのはかつてのニュートンのような大天才だけだ。

それをどうにか操って何とかしようと当時の科学者は研究を繰り返した。

かくいう若き日のワシだってその一人だ。だがそれらの試みは全て失敗した。

ただし、この栄光なき鬼才”オリバー・ヘビサイド”を除いてだ。

天命とは奇妙なもので、誰にも見つけられなかった世紀の発明をいとも簡単に発見してしまった。

それはワシの天賦の才能がどうとかじゃない、ただ見えてしまっただけだ。

真理とはそういうものだ。あまりにシンプルで、それこそ小学生でもわかるような理屈。

大勢が遠くだけを見ていた中でワシはただ足下の地面を見ていただけだった。

それ程までに真理とはどこか特別な場所にあるのでは無く、見えていないだけで常に側にあるものだ。

そんな大それたモノが偶然ワシの手の中に転がり込んできたのだ。

大学にも行かなかった劣等生のこのワシに…………

そんなだからワシはただただ恐れた。所詮ワシは器ではない。

それでこの技術を封印した。いつの日にかこの技術に相応しい者が現れるその時まで……………………………

だが遂にこのプランク達はそのパンドラの箱を開けてしまった。さらにはその能力を人工的に量産しようとしている。

「それこそ技術屋が言うような、人間社会に対する「特許」の威力なんてチャチなもんじゃないさ。」

そんなオリバーの気持ちも知らずに、プランクは興奮気味に喋り出す。

「コイツは『自然現象』そのものへの力だ! 貴方の能力のように局所的にだが、

「自然界のルール」という情報を書き換えて意のままに操ることが出来るんだよ!!」

得意げに自説を主張するプランク。

「マックス坊《ぼん》てばまたすぐに道具に頼るなんて…………

この「地獄耳」《デビシャン・イヤーズ》が許さんぞ…………」

オリバーは焦りを感じつつも、余裕のあるようにおどけて見せる。

「貴方は貴方で相変わらず天才的な造語癖ですね、

おまけにジジイのくせに着物からマニキュアまでつけての大のピンク好きなうえ、

しかも「御李婆」っていつから先生はバーサンになったんですか?」

もはや悪口としか聞こえないツッコミをグチグチと連ねるプランク。

「御李婆<オリバー>・蛇砕土<ヘビサイド>じゃ、間違えるな!小僧!!

どうだ? カッコ良いじゃろう? 東洋の漢字名じゃぞ。」

オリバーが微妙にズレた訂正と弁明をするが、

プランクは反応もせずに無視して話を進める。

さっきから挑発しとんのかコイツは…………

「人間は歳を取ると爺さんも婆さんも区別が付かなくなるという定理を

私は密かに提唱したい。要するにどっちでもいい、」

そう吐き捨てるプランク。

「ほうか? ワシゃ前から、お主の方がオカマの気があると思っとったがの?」

「ぐにゃッ…!!? な、なんですって!? そ、そんなことはないわよ!」

思わぬ返しに焦ってしまうとボロが出るプランク。

さっきからオリバーを挑発しまくってたプランクだったが、どうやら皮肉屋としてはオリバーの方が一枚上手らしい。

「……………………………………とにかく今まで貴方の奇行を目撃した古典会アカデミーは貴方が遂に発狂したと思っても無理はない。」

プランクは話の焦点を自分からオリバーへと変える為にかつて彼も所属していた古典会を引き合いに出した。

「だが、私までは騙されん。」

腕を組み、彼へと向き直る。

「案の定、貴方の家はカラッポでしたよ。

それでも貴方はどこからか電信手紙で電気工学誌の

「エレクトリシャン」に論文を投稿し続けていた。」

実はそれがまさかこんな中国大陸にまで

いい歳して”自分探しの旅”に出かけているとは思いもしませんでしたよ。

とでも言いたげに肩をすぼめるプランク。

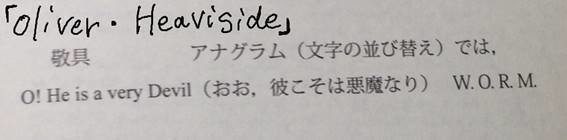

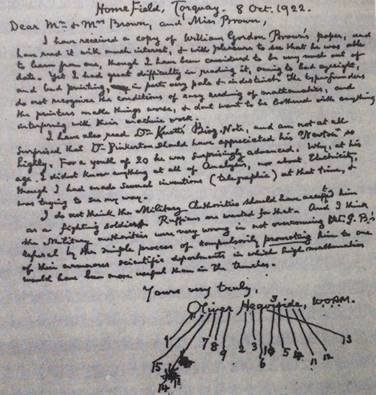

「全ての謎を解く鍵は、貴方の家に残されていたある文章と

常に「W.O.R.M《ワーム》」と書かれた不可解な署名にあった。」

プランクは懐から彼の手紙を取り出して見せる。

「そう、私は気付けたんだよ!

それらの手紙は全てアナグラムだったことに‼︎ 考えてみれば簡単なことさ、

科学史において研究成果を明かさずに先取権を主張するため、暗号化する例は少なくない。

かつてのニュートンも長大なアナグラムを使用した事があるらしい、」

ニュートンやその著書である”プリンキピア”は

古典会にとっては中心教義のような存在だ。

そういう歴史も熟知していたのだろう。

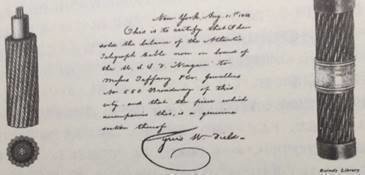

「そこで私達が調査したところ、やはり仕掛けが見つけましたよ…………

通信ケーブルに「穴《ホール》」を――――

ワザと計算ミスの表記で値にズレを仕込んでおいた。

理論をパクった奴がケーブルを作った時、

その「虫食い《ワーム》」から電磁波が漏れ出して

後からいくらでも盗聴できるようにね!」

狡猾な人物としてのオリバーを大袈裟に怖れるフリをしてみせるプランク。

「どうも私にはね、あれだけの直観力を持った

鬼才オリバー・ヘヴィサイドが黙ってタダで特許を奪われちまうような

ヘマをするとは信じちゃいなかったさ。」

褒めてんのか馬鹿にしてんのかわからない台詞だ。さっきからおちょくってきてるとしか思えない。

「だからこそ、いざという時に”真の”物理学者ならば気付ける

「綻び」《バックドア》を次の世代へと託そうとしたんだ!

いつの日か、タダ乗りの情報の上乗せでネットワーク網を形成する為に!!

まさに、”ヘヴィサイドの悪魔!!”じゃないか。」

悔しいが、これまでの推理は合っている。調子に乗ったプランクは更に弁説まで始めた。

「そもそも科学者はなにゆえ、あれほど実験をしたがるのでしょうか?

自然の神秘を感じたいから?

数式の美しさが知りたいから?」

気分が高揚してきたのか、無駄に声がデカくなってゆくプランク。

「いいや、違うね。そんなロマンチックな事は割とどうでもいい。ごく実利的な理由があるのさ、

ただ、”自然”を支配したいという人類の科学技術が誕生した時からある、欲望の為でしかない。」

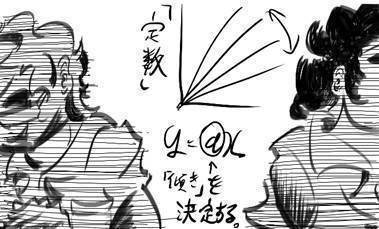

「例えば、光速C。

誘電率εや、プランク定数hなど、

これら「物理定数」の真の値を知る者。

その名前を冠される程の最初の預言者のみに与えられる、

”先取権《プライオリティ》”を握る者だけが…………

事実上、人類の科学技術の頂点に立つのさ。」

さらにはその先取権とやらの特殊能力は実験によってより精密な値が更新される度にその所有者は移るらしい。

だから力を求める科学者のモチベーションも上がるという訳だ。全く、よく出来ていやがる。

「つまり実験屋の「定数」と

理論屋の「数式」の二つが揃うことで……

後はいくらでも、微分方程式の解である

”関数《ファンクション》”へ代入すれば、

物理現象までもが再現できるんだよ!!」

語り終えたプランクは恍惚の表情で天を仰ぐ。

自分が言うのもナンだが、コイツもかなりのトンでも変態論者だな。

『エレクトリック《electric》・カレント《current》‼︎‼︎』

イラつくのでさっさと電撃を奴に投げつける。もうお喋りはお終いだ。

「…………全く、年は取りたくないもんだ。

やっぱり、わかってくれないんですね……」

プランクはただこの頑固爺さんに呆れるばかりで身じろぎひとつしようとしない。

そのまま電撃が直撃したかのように見えたが、プランクもそれほど甘くは無かった。

「積分《インテグラル》!!

『 ∫ 』

静電遮蔽《ファラデー・ゲージ》!」

放電後の煙の中から現れたのは無傷のプランクだった。

自らの周りを電線を操って作った格子状のゲージで覆う事で、電気現象の類は全てこの結界の中へと入ってはこれないという仕組みだ。

全部、地面へと受け流してしまう。

「もはや私に電撃の術は通用しません、おとなしく投降してください。」

最終通告といった感じでプランクが冷たくそう告げる。

「そういえば、発明した特許も

あのAT&T企業に奪われたんですってね…………

楽な生活ができたものを…………」

プランクは思い出したかのように冷たく笑う。そうして指揮棒で遠隔操作したムチを振り下ろす。

「ぐっ……!

が……あ…………!」

ムチの動きが全く見えなかった。

脇から喰らって吹っ飛ばされる。息が出来ない、その時にオリバーはプランクが今まで年寄り扱いで手加減していた事を知った。

「……………………………文字通り、ご老体に鞭打つようで心が痛みます。」

プランクは倒れて動かなくなってしまったオリバーにとどめを刺そうと歩み寄る。だがここで彼はある変化に気付いてしまった。

「なんだ……………? やけに静かになった…………?

死んだか? 変電所トランスの磁励音が無くなってる…………」

一瞬、やりすぎたかなと後悔しかけたがすぐに思い直す。

「いや……、あの人の作った電場の結界はまだ消えていない…………

という事はまだ生きているハズであって…………

まさか…………………!」

ブツブツと考えていたプランクはそこで嫌な予感に行き着く。

「いーや、全くもってお主の言う通りじゃわい!」

倒れたはずのオリバーから闊達な声が響く。

「持病の難聴も年々ひどくなるばかりでの、

ほんと歳はとりたくないもんじゃ。おかげで今、高い音はとんと聴こえなんでな、」

ゆっくりと余裕の表情で立ち上がるオリバー。そこにまるで焦りは感じられなかった。

「じゃが、そのかわり…………『低周波』はよう聴こえるようにのうてのう。」

磁励音が聴こえなくなったのは鳴り止んだからじゃない。

人間の可聴限界である20Hzを下回ったからに過ぎないのだと、この時プランクは知った。

「そんなバカな!? 磁励音そのものを操ったって事は

誘電率ε<イプシロン>だけにとどまらない……

すでにもう一つの「定数」”透磁率 ”『μ』<ミュー>の値まで手にしていたなんてっ……

それは光や電磁波現象の全てを占めるにも等しい行為…………ッ!?」

その言葉の先の意味に驚愕のあまり動けないプランク。

「貴様がベラベラと独自理論を演説しとる時間のおかげで、

この「基底」まで再構築できたぞい。

まぁ、ワシまでこの”演算子”を再び使うハメになろうとは思うておらんかったがな、

いいじゃろう、見せてやるわい。我が『蛇砕土』<ヘビサイド>演算子法を、

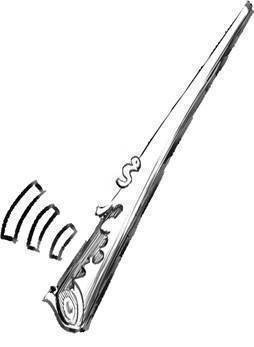

そして叔父さんから受け継いだ蛇腹楽器<コンサーティナー>を…………」

そう言うとオリバーは何も無い虚空へと手を伸ばす。

その瞬間、爺さんにはとても似つかわしくないようなスターボウの七色の光が彼の身体を包み込む。

「微分演算子『∇』<ナブラ>!!!」

手の中に出現していたのは”手風琴”<アコーディオン>だった。

もちろん物理にはエネルギー保存則というものがあるから勝手に無から有が生まれたりはしない。

これはオリバーが創り出したグラフィックだ。

だが、身の回りの光の周波数を直接ねじ曲げて形作られるモノに普通の物質と区別する術を人間は持ってはいない。

すなわちTeXTl<テフタイル>が音で人間の感覚に呼びかけるのならば、

この術は電磁波で操るといったところだろうか。

もちろん、数式を空中に描くのも自由自在だ。

「………………なんとお美しい……

かつてそれを操れたのは電磁気学を完成させた今は亡き、

天才マクスウェルだけだったと言われているわ…………

その彼だって電磁気学の全てを表すには20個もの方程式を必要としたのよ。

それを4つの方程式にまでまとめ上げたのは貴方の業績だったわ。

やはり貴方が所有していらしたのね……………………

洗練されたベクトル記法に、電磁気力の全てを計算する…

4つのマクスウェル方程式!!」

目の前に現れた伝説の技にプランクは怖れるのも忘れて、

ただ動けずに感服するばかりだった。意識を奪われてオネェ言葉も直そうとはしない。

どうやらアコーディオンの鍵盤、蛇腹にリードやボタンのそれぞれ4つのパーツが

マクスウェル方程式に対応するらしい。それがナブラ∇の力で可視化されている。

もうこの勝負はオリバーの無双状態のようなもんだった。

次回は「天才 VS 天災」へ続くッ!!