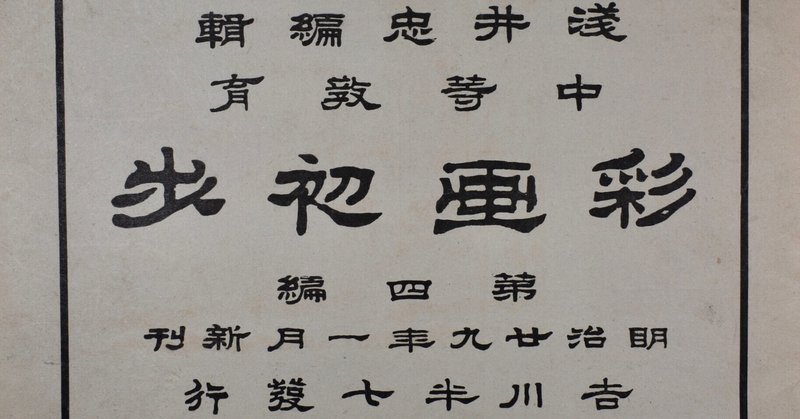

浅井忠 編輯『中等教育彩画初歩 第四編』(上)

さて、明治の早い時期に画家の浅井忠と彫刻師の木村徳太郎、摺師の松井三次郎が組んで、西洋画の木版化を試み、それが中学校用の絵画の教科書であることがわかっていた。

このほど、その教科書『中等教育彩画初歩』の第四編を古書として入手することができたので、その内容について図版を入れて紹介したい。

1 期待と失望

一日一回、《日本の古本屋》のサイトで検索し続けていると、ある日、第四編が見つかった。

価格は手が届くものであり、さっそく注文した。

明治29年といえば、1896年で、128年前である。

年数経過の割に保存状態のよい古本にであうと、災害も戦争ものりこえてよく残ってきたものだと思う。

教科書は、繰り返し使われ、傷みが出るものだが、状態はよい。

期待に胸がふくらみ、さあ松井三次郎の摺の木版画はどんなものかと表紙をくる。

無綴で12枚の絵画がはさまれている。

順に見ていくと、状態はすばらしいが、3色刷りの石版印刷である。

奥付をまず確認しておこう。

翻刻すると次のとおりである。

明治廿九年二月十五日印刷 彩画初歩四編

明治廿九年二月廿一日発行 定価金二十銭

明治廿九年

六月十八日 文部省検定済

編輯者 浅井忠

東京市下谷区上根岸町三十六番地

発行者 吉川半七

東京市京橋区南伝馬町一丁目十二番地

石版印刷者 小柴英侍

東京市神田区東松下町十六番地

木版彫刻者 木村徳太郎

東京市神田区旅籠町一丁目七番地

木版印刷者 松井三次郎

東京市本所区横網町一丁目九番地

木版彫刻者の木村、木版印刷者の松井の名が記されているが、収められている絵はすべて石版印刷である。

小柴英侍は石版印刷所を営んでいたので、すべてその印刷だと思われる。

ああ、せっかく松井の摺の木版画が見られるかと思ったのに、図版が石版なのは少し失望した。古書の価格が比較的安かったのは木版画が収録されていなかったからであろう。

なぜ、奥付に、木村、松井の名があるのか、冷静に考えると、検定済みの赤文字以外の表紙のロゴ印刷は木版なのであった。

よかったことは見返しに、図書館の架蔵も少ない『中等教育彩画初歩』の全七集の目次が記されていることである。

「例言」に「五集六集七集ハ水彩画ノ臨本トセリ」とあり、おそらくそこに、水彩画を木版で表現した作例が含まれていると思われる。

2 「臨本」と「黒画」

浅井忠が記した「例言」の全文を翻刻しておこう。

例言

一 此画帖ハ専ラ中等教育ニ課スル目的ヲ以テ編輯セリ故ニ中学校師範学校高等女学校等ハ勿論高等小学科ヲ終リ尚ホ画ヲ修メントスルモノ、 臨本ニ供スルヲ得ベシ

一 此画帖全編ヲ分チテ七集トナシ其一集二集ハ黒画ノ略影ヨリ密影ニ移ルノ順序 ヲ示シ三集四集ハ着色ヲ施シテ後ニ黒画ヲ絵クモノヽ例ヲ示シ五集六集七集ハ水彩画ノ臨本トセリ

明治廿九年二月 編者志

「臨本」と「黒画」という語がなじみがないので、解説しておこう。

「臨本」とは、お手本のこと。明治20年代では、まだ、戸外に写生に出かけるというかたちの美術教育はなされておらず、生徒たちは教科書(臨本)の絵の模写をしていたのである。

1910年に郷里の和歌山から上京し、1911年に東京美術学校に入学した、創作版画誌『月映』で活躍した田中恭吉の日記を読んでいると、戸外によく写生に出かける記述が出てくる。この頃には、写生する、すなわち実際の風景に向かい合って絵を描くということが一般的になっていたことがわかる。

「黒画」とは、墨一色で描いた絵である。いわゆる、下絵、デッサンと考えてよいだろう。

「例言」では、「三集四集ハ着色ヲ施シテ後ニ黒画ヲ絵クモノ」とあるので、画用紙にまず水彩で着色した後に、黒で線描を入れていくという理解でよいのだろうか。

3 動物たち

それでは、順に絵を見ていこう。

見返しのそれぞれの集の目次を見ていると、器物からより大きく複雑な動物、人物、風景へと進んでいることがわかる。

四集の最初は動物の手本である。

絵の枠の罫線は少しかたむいている。

筆触(タッチ)は、鉛筆ではなく、木炭(fusain)であるように見うけられる。線を交叉させて陰影を作っている。

まず、紙に2色で彩色し、その上に線を描いている。

馬の鼻先が消えているのは、草を食んでいることを表現しているのであろう。

鬣や尾の毛の描写は精密である。

彩色する際に馬の輪郭などは正確に決めておく必要がある。

見どころは、首のあたりの影の付け方だろうか。

2図を見ただけでも、手本の絵が写実的であることがわかる。

気になるのは、手本の写実的な絵画を臨本とし模写するということの意義である。模写をとおして、実際に写生するときに有効な技法を学ぶことができるのだろうか。それとも、模写としてのリアルさを出す技法を学ぶことになるのだろうか。

浅井忠の油彩画といえば、1890年の明治美術会第2回展に出品された《収穫》を想起する人が多いだろう。秋の収穫を写実的な表現で追求した作品である。

近景・中景・遠景が明確に描かれていて、世界の奥行きを感じとることができる。

*(下)に続く。

【編集履歴】

2024/01/19 (下)のリンクを追加した。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?