黒に黒を重ねる:『方寸』の石版《りんごの花》

雑誌『方寸』

『方寸』という雑誌がある。1907年5月に創刊され、1911年7月まで35冊を刊行した。創刊時の同人は太平洋画会系の画家、石井柏亭、森田恒友、山本鼎の3人であった。

刊行2年目から倉田白羊、小杉未醒、3年目から織田一磨、坂本繁二郎が加わった。

創刊時の同人3人はヨーロッパの『ユーゲント』や『ココリコ』を手本にして、エッセイや詩に豊富な図版を挿入した雑誌を目指した。同人たちは木版や石版にジンク版などさまざまな版式を試み、「文画併載」(小野忠重)の雑誌を安価で発行した。

『方寸』は古書価が高く、30年ほど前に今はなくなった渋谷の古書店で1冊5万円だったのを覚えているが、今も1冊2万円から5万円であまり変わっていない。

三彩社が復刻版を刊行していて、それは早くから見て知っていた。よくできた復刻版というのは、悩ましいものである。なぜかというと、オリジナルに近づけば近づくほど復刻版としての価値は高まるが、印刷について調べたい場合は、どんなに劣化していてもオリジナルが必要だからである。

復刻版とオリジナル

復刻版『方寸』第1巻「解説」の末尾にある「編集室より」には興味深いことが記されている。

本復刻版の印刷は、原本より直接製版カメラで原寸に撮影製版しており、石版・木版等の色物は、フィルターで色分けし全部特色で原本と色合せをし、原本の印刷順の色別に刷っておりますので、色の重なりの効果はほとんど原本と本複刻版の差はありません。またジンク版使用の網目もそのまま再現されております。ご覧になって網目の入っているものに復刻版製作過程で入いったものと疑問をもたれるむきもあろうと思われますが、 原本そのままの再現ですのでご了解願います。

木版や石版の「色の重なり」はオリジナルどおりに「色別に刷って」いると書かれている。写真版で単なる複製を作ると、色の重なりはうまく再現できない。オリジナルに忠実に重ね刷りを再現しているということなのだ。

「ジンク版使用の網目」というのは、石の代わりにジンク版すなわち亜鉛を使った平版印刷で、網目のあるフィルム(まんがのスクリーントーンに似ている)を転写して使う場合があり、そうすると刷りあがった作品に網目が出ることになる。これは石版でも起こりうる。

しかし、おそらく、網目があるのは写真製版で複製したためではないかと、誤解する読者がいたのであろう。だから、網目は「原本そのままの再現」とわざわざことわっているのである。

版の表現の印刷の勉強を始めた頃は、拡大鏡でいろんな図版を拡大して見てみたが、石版に紋様を発見したときは驚いた。そのときは地紋フィルムのことなどよくわかっていなかったのである。

個人的には、石版より木版の感触を好むが、石版印刷において転写が写真製版に、刷版がオフセットに進化していくことは、画家が石の上に描画できるという直接性とは裏腹のアイロニカルな事象で、印刷としての石版の多様性を示しているといってよいだろう。

はじめは、石版はフラットで物足りないところがあると感じていたが、初期の点描に近い描画法や、木版錦絵と影響し合いながら開発された重ね刷りの技法を見て、石版も奥が深いと感じるようになった。

石版のしくみ

まず、石版のわかりやすい説明として、鹿島茂氏の『子供より古書が大事と思いたい』(1999年11月、文春文庫)から引用してみる。

十八世紀末、ゼネフェルダーという貧乏なチェコ人劇作家が野心に燃えてバイエルンの首都ミュンヘンにやってきた。自作の戯曲を出版してもらおうと考えた彼は、いくつかの出版社を当たってみたが、どこでも軽く門前払いをくわされた。ならば、いっそ自分で印刷できる方法を発明しようと、銅版摺りを試みてみたが、費用がかかりすぎて破産の寸前まで追い込まれた。そこで、バイエルンで産出されるゾレンティーフェンという滑らかな表面の石灰石を版につかってみることを思いついた。しかし、最初のうちはなかなか思うような結果を得ることができない。ところがあるとき、たまたま手元にメモ用紙がなかったので、洗濯屋に支払う勘定を、その石の上にインクで書きとめておいたところ、石にエッチング用の稀硝酸がかかって、化学変化が起こっているのに気づいた。蠟と石鹸とシェラックと煤を混ぜあわせてつくったインクで数字を記入した部分は油性物質を受け入れるのに対し、それ以外のところでは水分を吸い込むのである。この化学変化を見た瞬間、ゼネフェルダーは、凸版でも凹版でもないまったく新しい印刷術を発明したことを知った。つまり、こうして水性と油性に二分割された石面をまず水に濡らしてから、次に印刷用の油性インクをローラーで乗せてやれば、そのインクは絵や文字を描いた部分にだけ集まるから、あとは紙を当ててプレスすればいいのである。ゼネフェルダーは、この発明を、ギリシャ語で石を意味する「リト」という言葉を用いてリトグラフィーと命名し、さらに改良を重ねて、ヨーロッパ諸国を回って、公開実験の旅に出た。ときに、一七九九年のことだった。

引用部分の後に、鹿島氏は、画家が自ら描画するという「無媒介性」が石版の売りであるが、それが嫌いだと述べている。

その理由は、複製芸術、すなわち印刷された画像表現は、オリジナルの優劣とともに、複製技術の優劣も味わうという二重性が醍醐味なのに、それが石版には欠けていることにあるという。

わたしは多色石版の場合は、転写の技術も重要で、画家(オリジナルを描画する人)と石版画家(オリジナルに修正を加える人)が協力して制作する場合があり、転写、修正の過程に複製芸術としてのおもしろさがあると考えている。

美術系の大学が石版制作の動画をたくさん公開していて、それらはYouTubeで見ることができるが、インクを保持する絵柄の部分が決まって、そのあと洗浄するとそれが消えてしまい、インクをローラーでのせると、再び絵柄が現れるところが、いつもマジックのように感じられる。

森田恒友の石版《りんごの花》

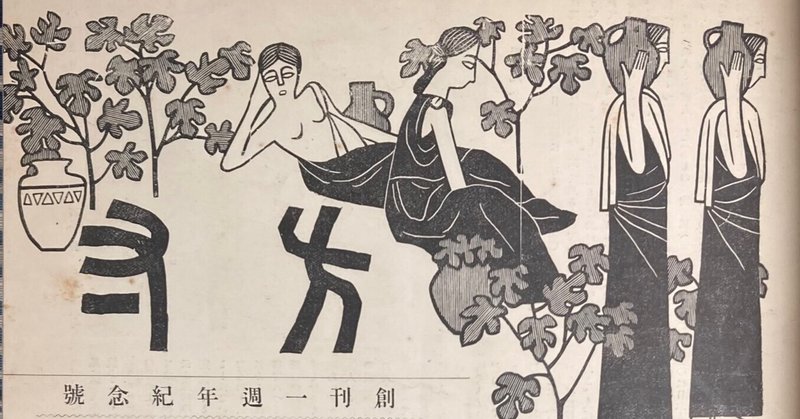

今回取り上げるのは、創刊1周年紀念号の『方寸』第2巻第5号(明治41年6月)に掲載された森田恒友の石版《りんごの花》である。

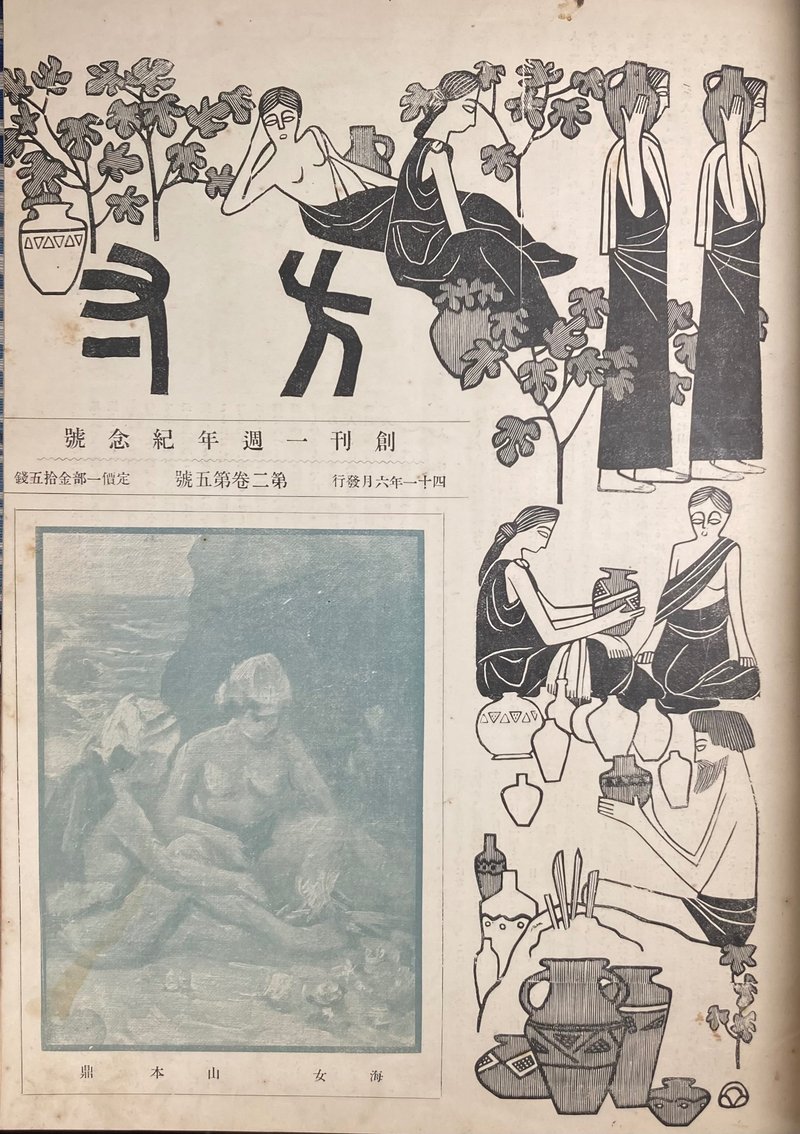

まず表紙を見ておこう。誌名と装飾枠は木版で森田恒友の作、表紙画は山本鼎の《海女》で写真版である。

《りんごの花》は12ページ、「かなえ」(山本鼎)のエッセイ「画憩」のなかに掲載されている。こうした「文画併載」、すなわち図版と活字を共存させるやり方は、海外の『ユーゲント』から学んだもので、同じ用紙に手順が異なる印刷をするという手間がかかる。

*ページ数が多いのは所蔵しているものが合本版であるためである。

りんごの花を背景にして、黒の着物の少女が立っている。

注目したいのは、黒の使い方である。よく見ると、黒が一種類ではないことに気づく。

まず髪の表現を見ると、中間トーンの黒(拡大すると網目が見える)の上に黒が重ねられている。また、枠の黒と、少女が手に掲げている羽織(?)の黒とは微妙に色合いが異なる。

最も気になるのは、少女の単衣の黒である。枠、髪と同じ黒の上に、新たな艶のある黒が摺り重ねられている。着物に縦のラインのシボがあるような微かな膨らみがたくさん見られる。照りがある黒が効果的である。

かすり模様の肩当ての布には網目が見出せる。

具体的にどんなテクニックを使ったのかはわからないが、石版の弱点である単調さを克服するために、質感と艶がある黒を黒の下地の上に重ねている。

髪の地の部分には網目が見出せる。

顔の汚れは裏の活字の跡である。

参考のために復刻版と比較しておこう。復刻版では、シボのような膨らみは見出すことができない。

女性の髪を表現する際、薄めの下地に黒を重ねるのは、錦絵でも行われている。

コストから考えると、重ね刷りは手間がかかるので、色分けするだけでとどめる方がいい。しかし、それでは塗り絵のようなべったりした感触の石版しかできない。

森田恒友は、黒に黒を重ねることで、着物の生地の感触を見事に表現している。

追記:「あっ」と思う

いつも、記事をあげてから、間違いがないかiPadなどで確認をする。図版は自由に拡大できるので、じっくり見ているとあることに気がついた。

わたしが、シボのような膨らみと呼んだものは、裏ページの活字が裏写りして作り出した偶然の効果ではないか。

拡大図版で、裏返った活字が確認できるだろう。

まず、石版を印刷し、そのあと活字を印刷する。図版のある裏のページの活字を印刷する際に活版の圧で凹みが生じ、それは図版のあるページでは膨らみとなって現れる。その膨らみが期せずしてシボのような効果を生み出したのだろう。

復刻版ではおそらく活版を組み直すことはせずに、写真製版で複製したため、活字の圧は生ぜず、したがってシボのような膨らみも出なかったのである。

全体を書き直すことも考えたが、追記を付け加えることとする。

付記1 「文画併載」の語は、三彩社の復刻版『方寸』第一巻(1972年7月30日)の「「方寸」第一巻解説」所収の小野忠重「創作版画の黎明ー方寸の人たちー」に出ている。

付記2 わたしのブログの過去記事「絵と活字の組合わせ」で文画併載の事例にふれている。

付記3 多色石版の実演事例としては、YouTubeの下記動画が参考になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?