包紙画の衝撃:竹久夢二『山へよする』研究②

今回は包紙画を取り上げた。

1万6千字を超えたが、分割せずに一括公開する。

本文に書いたように筆者の解釈は一義的な真実性を主張するものではなく、ひとつの可能性の幅を示すものである。これは、注釈作業から学んだことだ。

『山へよする』の図版は、新潮社刊、大正10年9月20日発行の第9版による(初版は大正8年2月)。

1 未来派なのか?

『山へよする』という書物を明確に認識したのは、その包紙(カバー)画の斬新なデザインを見たときからである。

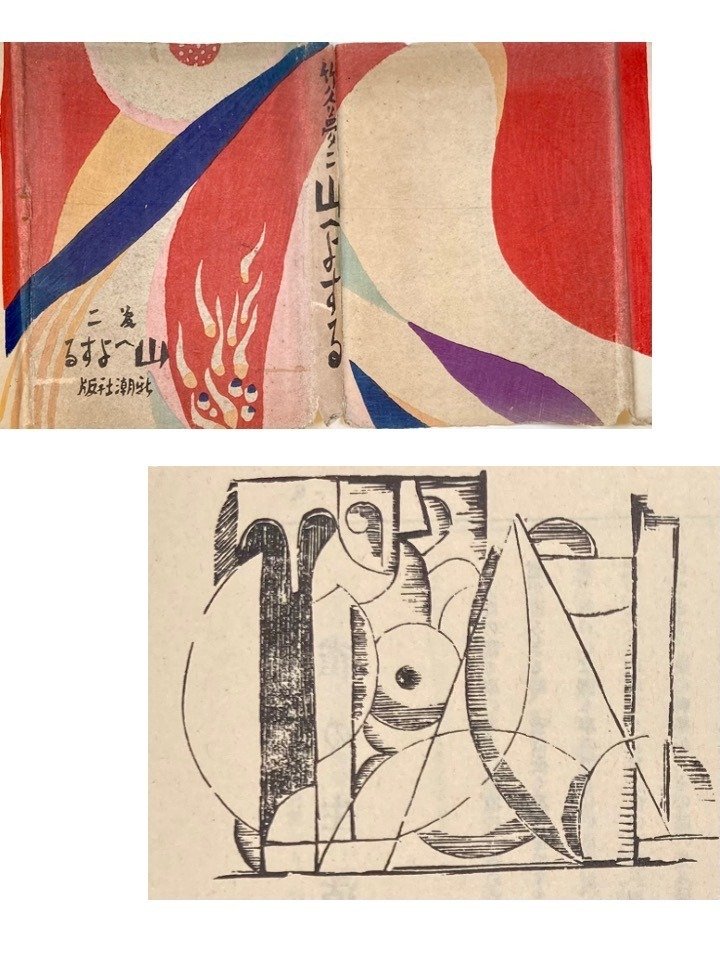

図版をご覧いただこう。まず、表紙側からの見た目を提示しよう。

赤を主体とした目を射る色彩。赤の対抗色である紫紺のラインがななめに走る。上部には見切れている二重の半円形が描かれている。書名の右の目立つ赤の帯域には、オタマジャクシとカエルの卵のような謎の形象が描かれている。表紙だけを見ていると、形象の意味はわからない。

次に裏表紙側を見てみよう。表紙側にはない浅黄や薄紫の帯も見られる。色がぬかれている湾曲する白い部分が目立つ。裏表紙だけを見れば、抽象的な色彩の模様のように見える。

包紙として使用されているときは、本を開いて背側から見ないと表紙、裏表紙を同時に見ることはできない。書物として手に取るときは、表紙か裏表紙のどちらかの部分が目に入ることとなり、抽象的な形象と色彩そのものの表現をモチーフにしたものに見える。

さて、表紙、背、裏表紙が同時に見渡せるように、包紙を開いた画像を示してみよう。じっと見ていると、ある具体的な形象が暗示されているようにも思われる。完全に抽象的な表現ではないようにも見える。結論はいそがずに、そのことは後で触れることとしよう。

印刷について、文献の中には多色石版としているものがあるが、図版からもわかるように木版画である。念のために裏側の図版を掲げておく。手摺りのバレン跡が確認できる。

この包紙画が未来派などに通じる前衛的な表現に類比できるものだという理解がある。

たとえば、西野嘉章『前衛誌 日本編』図版巻(2019年9月、東京大学出版会)の46頁「未来派/表現派」には、この包紙画と、同じく竹久夢二の『恋愛秘語』(1924年9月、文興院)の表紙画と、大阪の柳屋画廊が発行していた雑誌『柳屋』第25号(1924年5月、大阪柳屋画廊)の普門暁の表紙画《未来派模様》の3点が掲載されている。

『山へよする』は大正8年2月の刊行であり、この3点の中では一番時期が早い。《未来派模様》は、大正13年のもので、直線中心だが赤の大胆な色調が包紙画に似ている。また、《未来派模様》の裏表紙側には街灯と柳の具体的形象がそれと判断できる形で残されている。

《未来派模様》の作者普門暁(1896−1972)は、大正7年春の太平洋画会展に未来派風の作品を出し、秋の二期会展には、舞踏家石井漠のダンスをモチーフにした《フユーモレスク》を出品している。これは、山田耕筰や斎藤佳三の支援を受けて〈舞踊詩〉を上演した石井のダンスを未来派的手法で描いたものである。舞台上で、踊るダンサーの姿が連続した動きの中で複数描かれ、背景もいわゆるディヴィジョニズム(色彩分割描法)、すなわち対象を分割した色面によってとらえられ、固定されないダイナミズムが表現されている。普門は大正9年には未来派美術協会を結成している。

東郷青児は大正7年の第3回二科会展に未来派風の《パラソルさせる女》を出品して、二科賞を受けている。東郷青児は青山学院中等部の頃から竹久のもとに出入りしており、竹久は岸他万喜と東郷の交際を疑い、また笠井彦乃も東郷と交際したことがあった。

大正6年の第4回二科会展に出した《彼女のすべて》は、椅子にかけた女性をディヴィジョニズムによって描き出している。

未来派の受容を推し進めた神原泰が、大正10年の第8回二科会展に出品した《生命の流動》はベルクソンの哲学思想から暗示を得ているが、色彩の流動と混沌を表現した、ひとつの究極のかたちを示しているだろう。

竹久の『山へよする』の包紙画が未来派に類比されるのは、絵画を単一の視点からとらえた客観的写実という枠組から解放し、連続する多くの瞬間に生成される、時間、空間、形体、色彩の総合的運動そのものが絵画であるとした未来派の表現から刺激を受けたように見えるからだ。

『山へよする』の包紙画は、抽象化を進めていけば、神原泰の《生命の流動》のような色彩の渦巻きという究極に向かうのだろうか。たぶんそうではない。デザインのヒントとして、竹久は、装飾的な色彩の構成という手法を応用しているのである。

抽象的表現の絵画の始まりは、1910年代のフューザン会に参加した萬鉄五郎や、竹久の身近にいた恩地孝四郎の創作版画誌『月映』における活動に求めることができる。

未来派的表現の思想的な根拠まで、当時の竹久が理解していたとは思えない。竹久における前衛的なものは、歴史的背景を無視して要素を自在に組み合わせ、置き換えるデザインの発想に現れているが、それは立体派や未来派の理論的背景を十分理解した上に成立したものではない。装飾美術における新規性の探求が、前衛的な表現と重なって見えることがあったのである。

身近にいて実際作品を見ることがあった、恩地孝四郎や田中恭吉の表現から、竹久は前衛的な表現の形象化を感じとっていたものと思われる。竹久は、恩地や田中の作品が示していた、木版画の色彩構成や身体表現の抽象化の志向に刺激を受けた。『山へよする』の包紙画も、色彩の構成と身体性の抽象化を重要なモチーフとする方向性を示している。

そのことを述べる前に、『山へよする』の包紙画が何を描いているのかについて、竹久自身の発言をもとに、明らかにしておこう。

2 女体開顕

包紙画のモチーフの手がかりを竹久は日記に書き残している。『山へよする』刊行の最終段階に来て、包紙画の木版の確認に出かけたという記述が『夢二日記 2』(昭和62年7月、筑摩書房)に見られる。

大正7年12月24日の記述である。

本所の松井へゆく。「山へよする」の包紙の乳のところをけづつてよくする。 足のあたりの線がわるいのでなほす。

「本所の松井」とは、木版業者の住所と屋号を示している。以前、摺師、西村熊吉の談話記事「洋画の印刷」の注釈をしたとき、西洋画の制作ができるところとして「松井」の名が上がっていた。おそらく同じ業者で摺師であろう。(注1)

「けづつてよくする」とあるので、竹久は版木を修正したととれる。「松井」は摺師であるので、竹久が自ら直接版木を修正した可能性は高い。

「乳」と「足」と書かれているので、包紙画は〈女体〉をモチーフとした表現であることがわかる。左、表紙側上部の円が乳房を示し、右、裏表紙側の肌色の部分が両脚を示しているように見える。

少し傾けて包紙画を提示してみると、色彩の氾濫と見えるイメージは、帯が解けて、着物がはだけた女性に見立てることができることがわかる。

こうしたエロティックな表象を包紙画にした意図は何だろうか。ひとつには、笠井彦乃との恋愛をテーマとする詩画集から身体性の問題を排除することはできないと考えたからだろう。装飾的で抽象的な表現になっているのは、当時の出版法の規制を考慮しているとともに、女性の身体性の表現を暗示的な色彩と形象であらわそうとしたためだと思われる。

赤い色の帯域に描かれたオタマジャクシと、カエルの卵のような形象は、帯の柄のように見えるが、生命の動きを象徴しているのではないだろうか。この形象を性的なイメージにのみ絞り込むのは避けたい。性的な要素は生命の流動性のなかに含まれていると考えたい。

象徴的な表象の読解は一義的な理解に固執するよりは、ある幅を持った解釈の可能性を示す方が有益だからである。

ともあれ、本を手にとって、開いて背側から眺めない限り、女体のイメージに気づきにくいような仕掛けがほどこされている。

3 帯を解くとき

包紙画の意匠は、抽象的に見えて、素材となった具象の痕跡を残している。包紙画の全体を見渡すと、女性が帯を解いて着物がはだけ、乳房と足があらわになった状態を連想させる。

包紙画はどのように書物の内容に関連しているのか。

『山へよする』に収録された短歌から性愛の暗示があると思われるものを何首かあげてみよう。

ゆく春のいぬがにも花のちりしきてそよろと紅の帯やときけむ(「果実篇」)

「むすぼれて帯の解けねば好き事の君にあるべしあらばいかにせむ」(「隅田川雨景」)

さにづらふ木洩れ日のいろの紅の帯解きがてにきく山鳩の声(「里居」)

「ゆく春の」は愛の行為の前の情景をとらえている。部屋の外で春が過ぎゆくように花びらが散り敷いている情景を背にして、紅の帯を女性がかさっと音をさせて解いたというのである。花が散り敷くイメージと、帯を解く姿が重なってエロティックなイメージを暗示している。

「「むすぼれて」の1首は女性(笠井彦乃)の発話の引用という形式をとり、帯が解けないとあなたに好いことがあるといいますが、もしそうならどうしましょうか、帯を解くのはやめておきましょうかと男性に問いかけているのである。つまり、むすぼれて帯が解けないと好いことがあるという伝承にかこつけて、愛の行為を行わないでおきますか、というじらしを女性は行っているのである。

『故事俗信ことわざ大辞典 第二版』(2012年2月、小学館)によれば、「帯が解ければ吉事がある」という事例を採録している。そのほか「帯のおのずから結ばるるは吉兆」という事例があがっているが、解けないことが吉兆だというものは見出せなかった。歌の発話者の笠井彦乃が伝承を逆に記憶していたか、あるいは自ずと帯が結ばれることを帯が解けないことと理解していたのかのどちらかであろう。

「さにづらふ」の一首は木洩れ日のように赤く輝いて美しい色の帯がなかなか解けないで山鳩の声が聞こえるというのである。これも男女がむつみ合う前のひとときをとらえているといってよいだろう。「里居」の章は、湯涌での愛のひとときをとらえており、この歌はその最終歌である。

こうした女性が帯を解く情景をとらえた歌は包紙画に対応していると考えられるだろう。

短歌には、直接、具体的に愛の行為を表現したものはないが、日記には、踏み込んだ表現のものが見られる。

大正4年12月30日の記述をあげてみよう。先妻他万喜と離婚後も複雑な関係が続き、笠井彦乃とは5月に結ばれたが、父宗重の厳しい反対と監視の目があり、人目をしのんで逢瀬の機会を作っていた時期の記述である。笠井彦乃の来訪を心待ちにしていて、眠ってしまい、ふと目が覚めると笠井彦乃がやってきていた。

顔を洗ってきてからまた床へ入つた。

あのひとは足袋をぬぐこと今日も忘れなかつた。

私の身も心もあのひとの皮膚のタッチから入つていつてどこへやら遠いとこ春の国へでもゆきさうにおもはれる。

すりよせたからだのすぐな接触にもうなんにもいらぬほど心は空になつてゐた。

当時の法体制のもとで、こうした表現が『山へよする』に掲載されたとするなら、やはり検閲の対象となることを懸念せざるを得なかっただろう。

また、プライベートな感情をそのまま書物に持ち込むことを、竹久はよしとしなかったであろう。

包紙画が女体をモチーフとしたのは、抽象的、装飾的な表現のレベルで、愛の記憶を身体性を排除することなく残したいという動機が竹久にあったためではないかと推測している。

色彩の奔流に隠された女体というモチーフは、恋愛対象の女性に対する讃歌であるとともに、生命そのものへの畏敬をも示している。

4 夢二学校

先に述べたように、竹久は海外の前衛芸術の動向に関心を持っていたが、たとえば、立体派や未来派の表現的な根拠について深く理解していたわけではなかった。

竹久は印刷された絵画という領域で、原画を提供して稿料を得ていた。個展を開き、肉筆画を販売することもあったが、装幀や挿絵によって得る収入の比率の方が高かった。竹久は職業に生かすことができる装飾デザインのヒントをつねに探し求めていた。その点、身近の若い画家たちとは表現の動機が異なっていた。

竹久にとっては新芸術の概念的理解よりも、彼の周辺にいた若い画家たちの表現から得たヒントの方が重要であった。

デザインの観点から夢二は海外の新美術に強い関心を示していたが、その情報源の一つに〈夢二学校〉と呼ばれた夢二を慕う一群の若い画家たちがいた。「夢二学校」とは、官製の美術教育に飽き足らず、竹久夢二を慕ってその周囲に集っていた若い画家たちと竹久夢二の交流の輪について言われた言葉だ。恩地孝四郎は、竹久の最初のコマ絵集『夢二画集 春の巻』(明治42年12月、洛陽堂)を見て感銘を受け、竹久に手紙を出して交流が始まり、竹久のもとに出入りするようになる。

大正元年10月に京都府立図書館で開催された第1回竹久夢二作品展には、恩地とともに田中恭吉が現地で協力している。恩地から輪が広がり、田中恭吉、久本信男、宮武辰夫等、美術学校に籍をおく若い画家たちは竹久とともに、洛陽堂から出された詩画集に寄稿もしている。

「夢二学校」の語については、たとえば恩地孝四郎が竹久の追悼文「夢二の芸術、その人」(『書窓』第3巻第3号、1936年8月、日本愛書会書窓発行所)で、竹久のもとにいた時期について次のように記している。

美校生の服を着た僕を爾来甚だ屢々夢二君の家に発見するのである。そして私は本科に入れずに追はれた。むろん成績不良だからだ。さうしたことを再三重ねたといふのは、学校より夢二学校の方を勉強したからである。

恩地が「夢二学校」と呼んでいるのは、実際の美術学校よりも、メディアの中の印刷された絵画という領域で生き生きと活躍していた竹久のもとで、印刷された絵画が流通していく過程から多くを学んだからである。同時に、竹久自身は美術志望の学生たちの新しい表現から、着想のヒントを得ていたのである。

桑原規子氏は、『恩地孝四郎 版画のモダニズム』(2012年10月、せりか書房)で「夢二学校」について次のように記している。

「学校」といっても夢二が生徒を集めて絵の指導を行ったわけではない。 美術学校にも通わず、決まった指導者にも師事せず、ほぼ独学で自らの画業を確立した夢二の信条は弟子をとらないことだった。したがって 「夢二学校」とは、当時人気作家夢二に憧れて慕ってきた若い画家の卵たち―恩地孝四郎、宮武辰夫、萬代恒志、久本信男、香山小鳥、田中恭吉、藤森静雄、東郷青児、渋谷修らが、まるで学校に通うかのごとく頻繁に夢二の家や港屋を訪れてきていたことを比喩的に表現した言葉である。

「夢二学校」に集う若い画家の中でも、創作版画誌『月映』を創刊した恩地孝四郎、田中恭吉、藤森静雄の表現は、象徴と抽象への志向を示しており、竹久に大きな影響を与えたと考えられる。

『月映』について、桑原規子氏の解説を引いておこう。

『月映』 は、恩地孝四郎、田中恭吉 (一八九二−一九一五)、 藤森静雄 (一八九一−一九四三)の三人の画学生によって、詩歌と木版画の同人誌として生み出された。同誌はまず、一九一四年四月から七月にかけて、私家版として自画自刻自摺による六号が試作された後、一九一四年九月から一九一五年十一月の間に公刊として七号(毎号二百部)が機械刷りで発行される。出版元は、『春の巻』をはじめとする夢二画集や文芸誌『白樺』を刊行していたのと同じ、洛陽堂(経営者河本亀之助)である。

『月映』の同人たちの作品を竹久は見る機会を持っていた。恩地孝四郎が『月映』を竹久に献呈していた可能性は高いし、大正4年5月から、港屋で月映社月並作品小聚という展覧会が、毎月15日から数日間開催されていた。10月は、『月映』終刊に合わせて告別展が開かれた。それらには、雑誌『月映』に関連する作品が展示されていたが、港屋に深く関わる竹久がそれらの作品を見なかったとは考えにくい。

田中と恩地の表現における身体表現の装飾化、抽象化の傾向と、色彩による心象表現という点から、『山へよする』の包紙画との関連を感じさせる表現を取り上げてみよう。

5 流動する女体表象

竹久は異質の要素を組合せて斬新さを生み出すというデザインの装飾性の技法に熟達しており、それが前衛的な表現を受容する受け皿になったのではないかと考えられる。前衛的表現の影響は、身近に接することがあった創作版画誌『月映』に結集した恩地孝四郎、田中恭吉を通して、竹久に受容された可能性がある。

特に包紙画に現れているデフォルメされた身体形象は、未来派や立体派からの直接的影響というよりは、交流があった恩地孝四郎や田中恭吉の表現から暗示を得た可能性がある。

たとえば、田中恭吉の版画《失題》は、〈泣き伏す女〉をモチーフにしたものである。同趣向のペン画や単色木版も残されている。《失題》と一連の関連作は、私輯『月映』にも公刊『月映』にも掲載されたことはない。

*『田中恭吉展』図録(2000年4月、和歌山県立近代美術館、NHKきんきメディアプラン)

田中は明治45年5月に、友人香山小鳥(本名、藤禄 )の親戚の娘に恋をして告白するが謝絶されるという体験をしている。1912年4月21日、田中恭吉は、香山小鳥の誘いで荒川堤に花見に出かけたが、同行した三人の女性の一人に強く惹かれた。その女性は香山の親戚の娘で、高崎栄子という名であった。田中は香山にその思いを打ち明けるが、香山は、栄子には結婚をする相手がいるのであきらめるほうがいいと言う。しかし田中の熱意に動かされた香山は、栄子に恭吉の気持ちを伝える。5月12日に、恭吉の下宿を栄子が訪れ、恭吉の思いを受け入れられないことを告げる。この日の日記には、泣き伏す栄子の姿と、両手で顔をおおう恭吉の姿をとらえたスケッチが貼り込まれている。

悲嘆に暮れる女性の画像の定番的なイメージとして〈泣き伏す女〉が定着しており、田中の《失題》もそのパターンに従っている。また、田中自身の失恋体験がもとになっていることが、日記にはさまれているスケッチから理解できる。大正3年にはモデルを使った油彩画《伏したる女》(大正元年10月6日)を描いている。

《失題》では、髪の毛のような細い線が集合した赤い流れや、女性が抱いている黒の細線が入った浅黄色の帯状の流れという抽象化された表現に、伏している女性の姿が重ねられている。膝や腕の位置がリアルではあり得ない位置に描かれていて、複数の視点から身体を再構成するという意図が感じられる。女体が色彩の帯の中に融合しており、具象から象徴への移行の過程を示しているように見える。

左:田中恭吉《失題》 *『田中恭吉展』図録(2000年4月、和歌山県立近代美術館、NHKきんきメディアプラン)

細かく見ると《失題》の上部浅黄色の帯域に白抜きでオタマジャクシのような形状が見出せる。こうした生命表象は、萩原朔太郎の『月に吠える』(大正6年2月、感情詩社・白日社)に挿絵としてはさまれた田中の《冬の夕》(原画はペン画)にも見出せる。

しゃがむ人物の右の部分に、オタマジャクシないしは精子のような形態を見出すことができる。図版は『月に吠える』初版から作成したが、原画のペン画では形象はもっとはっきりと確認できる。

中:田中恭吉《失題》部分拡大 『田中恭吉展』図録(2000年4月、和歌山県立近代美術館、NHKきんきメディアプラン)

右:田中恭吉《冬の夕》部分拡大 萩原朔太郎『月に吠える』(大正6年2月、感情詩社・白日社)

比較図を掲げておこう。竹久が、田中の繰り返される生命的表現のモチーフから影響を受けている可能性を感じさせる。

〈泣き伏す女〉は、田中の失恋に由来するトラウマの原型的イメージであったが、創作の中でそれは、抽象化されていき、生命の流動性の表現へと拡張されていった。

田中恭吉は藤森静雄、恩地孝四郎と、大正3年から翌年にかけて創作版画と詩の同人誌『月映』を洛陽堂から刊行したが、大正4年10月23日、肺結核療養中の郷里和歌山で22歳で亡くなる。この年の12月に日比谷美術館で田中恭吉遺作展が開かれた。竹久は、12月3日に遺作展を訪れている。『夢二日記2』(昭和62年7月、筑摩書房)の12月3日の項には次のように記されている。

日比谷美術館へゆく。恭さんがほんとに死んだのだ。京都で僕の展覧会をした折のビラが二枚かけてあった。

この日の午後3時頃に、竹久は笠井彦乃に会うために再度この遺作展を訪れている。竹久の予想通り笠井彦乃は女子美術学校の他の生徒と一緒にやってくる。竹久は帰り際の笠井彦乃に話しかけて会う約束をする。

『田中恭吉展』図録(2000年4月、和歌山県立近代美術館、NHKきんきメディアプラン)には、各作品に出品履歴がつけられているが、《失題》には記録がない。遺作展には出品されていないということだろうか。

この図録には、遺作展の目録の翻刻も収められているが、この《失題》という題名のない作品を見つけることはできない。ただ、三木哲夫氏作成の田中恭吉年譜には、遺作展出品作品についての次のような記述を見いだすことができる。(注2)

展示総点数は、目録に「毛筆油八点 毛筆水彩十九点 鉄筆伝彩五十六点 自刻木版三十五点」とあるが、「習作数種」を一点に数えており、実数はこれを上回る。

翻刻された遺作展目録の「自刻木版」の部には、「56、習作」「57、習作数種」という記述を見出すことができる。《失題》が展示されていた可能性はゼロではない。

実証的裏打ちのない、筆者の願望に過ぎないが、竹久が笠井彦乃と約束をした遺作展の会場にこの木版画が展示されていれば、きっと2人の目を引いたに違いないと思うのである。

《失題》は、『山へよする』に収められている多色木版の1枚《KAWAZIN》にも反響を残している。この木版を取り上げるときに改めてふれることにしよう。

6 色彩と人体

『月映』の中で、抽象的表現に向かったのは恩地孝四郎であるが、その移行過程には、人体表象が現れ、1920年代に至っても、〈人体考察〉のシリーズが制作されている。

桑原規子氏は、恩地は「私輯『月映』では、人体、特に裸体による感情表現」を展開し、それは、田中恭吉、藤森静雄に共通する手法であり、1914年制作の《抒情》シリーズは、「いずれも眼や手など人体の一部分と幾何学的形態とを組み合わせることによって、自己の内部感情を表す手法のもの」であったと指摘している。(注3)

桑原氏によれば、抽象への転機となったのが、大正5年12月刊の公刊『月映』Ⅲ掲載の《愚人願求》であり、「抽象形態と色彩によって心の波動」を伝えるように変化したという。(注4)

『山へよする』の包紙画への、恩地の表現からの影響を考えると、自在で斬新な色彩の使用、身体の抽象化の表現の2点があげられるだろう。

『山へよする』の包紙画の鮮やかな色彩は、たとえば、公刊『月映』Ⅵ(大正4年5月、洛陽堂)の《抒情 躍る》における赤と黄色、紫の使い方に似ている。図版は、色数の多い異版のものである。

円形と帯状の形態の使い方に相似が見られる。

*『恩地孝四郎展』図録(2016年、東京国立近代美術館・和歌山県立近代美術館)

『月に吠える』(大正6年2月、白日社・感情詩社)の挿絵として提供された《抒情(よろこびあふれ)》も、色彩と形態によって構成されている。木版には見えにくいが、赤の部分に板目を確認することができる。

包紙画と比較した図版を掲げておこう。

色彩と形態による心象表現という恩地のコンセプトが、竹久にあっては、デザインの構成の問題として現れていることが見てとれるのではないか。

心象の表現という恩地にある思想性は、竹久にあってはデザインの色彩構成の問題に転換されているようにも見える。

また、包紙画はデザインの構成の下に、エロティックな女体讃美というメッセージを隠しているが、その迷彩のために、恩地の技法が学ばれているともいえるだろう。

右:恩地孝四郎《抒情 躍る》 公刊『月映』Ⅵ(大正4年5月、洛陽堂)

左:恩地孝四郎《抒情(よろこびあふれ)》 萩原朔太郎『月に吠える』(大正6年2月、感情詩社・白日社)

技術的には、木版による色彩表現の可能性について、竹久は影響を受けていると考えられる。もともと木版画のおもしろさについて、「恩地学校」の若い芸術家たちのうち『月映』に結集する恩地、田中、藤森の3人は竹久のコマ絵から暗示を受けた。

『山へよする』の木版画は、『月映』掲載の木版画からの刺激を受けたものだと考えられる。先にふれたように、竹久は包紙画の彫りの直しを「松井」という木版業者に出向いて行っている。彫り師に任せきりにしないのは、恩地などの創作版画に共通する態度である。

ただ、恩地が試みた重ね刷りによる多層的な奥行きを出す効果は、『山へよする』の包紙画の主要な部分には見られない。包紙画では、部分による分色という原則が守られているが、一部、カエルの卵のような形象の紫紺色の点のように、重ねて摺られているところもある。

恩地から竹久へのもう一つの影響は、身体の抽象化である。たとえば乳房の円形の表現は雑誌『感情』15号(第2年11月号、大正6年11月、感情詩社)の表紙画に使われた《女体習作》に先例がある。『感情』は、室生犀星が編集兼発行人となって、萩原朔太郎と、大正7年6月に感情詩社から創刊した雑誌であるが、恩地は装幀に協力し挿絵も寄稿した。

*『近代文芸復刻叢刊 感情』(昭和54年7月、冬至書房新社)

《女体習作》は、『感情』20号(第3年第6月号、大正7年6月、感情詩社)の「恩地孝四郎抒情画集」に《女体に関して》として再掲される。

桑原規子氏は雑誌『感情』との関わりの第Ⅱ期(1916年11月〜1918年4月)の特徴として、「この時期から恩地のなかで人間の肉体に対する愛着や憧憬が急激に増し、それが制作欲のひとつとなっていた」と指摘し、《女体習作》に見られる「女性の体に美を見出そうとする傾向」は、『感情』20号(第3年6月号、大正7年6月、感情詩社)の「恩地孝四郎抒情画集」でさらに高まり、大正12年以後の〈人体考察〉シリーズにもつながるものだと述べている。(注5)

*『近代文芸復刻叢刊 感情』(昭和54年7月、冬至書房新社)

《女体に関して》に添えられた詩を引用しておこう。

女体について云ふなら

ば遂に至高の讃辞を掲

げるであらふ。ここに

植物がある、虫がある。

象の如きさへもそのう

ちにある、幸福の形体

がある、 正しく、明

るく、自由に女体を讃

めうることの何といふ

幸、まして母になるも

のについて

——女性について、1

「女体」には、「植物」、「虫」、「象」がふくまれ、さらに「幸福の形体」がある。「女体」讃美には幸福がともなうが、「女体」は「母になるもの」である。

ここには手放しの女体讃美があるが、その背景には恩地が、大正5年4月に画家小林のぶと結婚し、大正6年2月に、長女三保子が誕生したという生活史的背景がかかわっている。生活史からくる喜びが、小宇宙としての女体を讃美するモチーフの背後にある。

現在なら、分割線によって仕切られ、女性身体が要素のように描かれているところに、疎外を見出し、そこに男性性の視点への偏りがあるのではないかという指摘が可能であろう。

また、女性身体がただ客体として見られるという構造にも偏りがあると指摘することも可能だ。このことは、『山へよする』の包紙画についても指摘できることである。

7 恩地の抒情画と竹久の「内より画く」絵

雑誌『感情』20号(第3年第6月号、大正7年6月、感情詩社)は、恩地孝四郎の抒情画特集を組み、恩地は寄稿した文章「抒情画について」で次のように記している。

あらゆるものが生気を以て迫る。快美以上の美を以てかがやく。それらの力が私の生活を緊密にする。心の底から衝いて来る。感情の全体を一連の振動体とする。心が手に流れ,手が紙を走る。そうした所に私の抒情画が成り立つ。そこに作画の基因がある。元来作者がその感情を叙するに当つて、他の事象や形態を仮りる方式もまた好果はあり得るが、その方式に於ては,その仮物について観者の持つ経験や、偏愛やによる説感や誤解を起させ易く、適確に作因と作果を受容さすのを妨げる憂がある。作者には観者の誤受は痛苦であり不快を呼ぶ。それはむしろ感じてくれない方がいいと思はせる程度だ。自分のうちから移したものを、誤りなく手渡ししたいのは作者の作についての愛着だ。ましてこれらの画については理解に潜入するべきでなく共感に趨かなければならない。理解は寧ろ忌む。芸術は理解よりも流通を崇ぶ。それらの素因は観者と作者の各個の充実感にある。何れにそれが欠くるとも相互の流通は生れない。理解は観者にも又作品にも充実さが欠けてゐても成り立ち得るが、共歓はその様な状態では全然不可能か、あり得ても又拗曲される。芸術品による共歓は美しい。流通する所には二つの生存が美しくされる。

雑誌『感情』20号(第3年第6月号、大正7年6月、感情詩社)

とても、難解な表現であるが、恩地の考える「抒情画」とは、「他の事象や形態を仮りる」従来の象徴主義的なやり方ではなく、「心」と「手」が直結した表現を理想としている。作者と鑑賞者の関係においては、概念的な理解よりも「共感」が重視される。

続いて、恩地は次のように記している。

自分の解れたものを正しく卒直に伝へたい願望が、激しくされた対者への愛執が、画中の形象の解釈による同感と、形姿や現象に対する各人の嗜好から出る偏愛を、対者の心から破砕し去らふとする、かかる画式に私を致した。

ここで特徴的なのは、絵に描かれた形象についての「解釈」から生まれた鑑賞者の「同感」と「偏愛」を「破砕」したいと、恩地が考えていることである。

しかし、《女体習作》を改題した《女体に関して》に添えられた詩「女性について、1」は、描かれた「形象」についての解釈を含むのではないだろうか。

恩地は、『感情』20号の巻末に寄せた「雑記」で、自分の絵は2つに分けられると述べている。

収めた画を細説すると二つに小わけ出来る、一つは純粋な抒情であつて、感情若くは感動の形化であり、一つは物象豫象についての感得に於ける感情若くは情念の形化であつて、云つて見れば心象とでもすべきものだ。

《女体習作》(《女体に関して》)は、後者の、物象に触発された「心象」を描いたものに属しているということになる。

心象に触発されたタイプは、純粋な抒情画とちがって、直接的ではなく媒介的である。つまり、そこには構成や操作の問題が介在する可能性がある。

『山へよする』包紙画と、《女体習作》(《女体に関して》)を併置してみると、双方の相似と異質さが視覚的に了解される。

下:恩地孝四郎《女体習作》 『感情』15号(大正6年11月、感情詩社)表紙*トリミングあり。

*『近代文芸復刻叢刊 感情』(昭和54年7月、冬至書房新社)

女体から触発される心象をかたちにするという点で両者は共通している。《女体習作》(《女体に関して》)にある直線は、包紙画には見当たらない。《女体習作》(《女体に関して》)では、視点の多元性を示す分割が現れている。未来派は、単一の視点、単一の時間で対象をとらえる絵画を否定し、多視点、連続のなかで対象をとらえることを提唱したが、《女体習作》(《女体に関して》)は、その点未来派的である。(注6)

また、分割は立体派的でもあり構成主義的でもある。女体に触発された「心象」は、流露したものか、構成的に企まれたものであるか、どちらなのかと筆者は問うてみたい気がする。

竹久にとっては、デザインは要素を構成することであり、したがって、包紙画は構成的にデザインされた可能性がある。しかし、心象の流動性をとらえた即興性が生んだ表現と見なすことも不可能ではない。

桑原規子氏は、恩地の抒情画の概念が、竹久夢二の「内より画く」絵という考えから影響を受けている可能性について、次のように言及している。

特に注目したいのは、夢二がこの文中(引用者注—「『夏の巻』の終りに」、『夢二画集 夏の巻』明治43年4月、洛陽堂)で挿絵を「内より画く」絵と「外より描く」絵の二種に分類している点で、それは、恩地が自己の「抒情画」を画家の内部から湧き出る抒情と外部の事象による抒情との二種に分けたことを想起させる。 恩地にとっては無意識であったのかもしれないが、「内なる絵画」と「外なる絵画」と絵画全体を二つに分類してしまう恩地の「抒情画」論の下地に、夢二の挿絵論が存在したことは認めざるを得ない。夢二との出会いがアカデミックな美術教育を受ける前のことであっただけに、夢二の絵画観が恩地に与えた影響は想像以上に大きく、そこから脱却するのには相応の時間が必要だったのであろう。

竹久の画論については過去記事「竹久夢二「スケッチ帖より(「挿画談」をよみて)」①」を参照されたいが、竹久が「内より画く」絵に求めた主情性は、言語的物語の抒情性の支えを必要としたのではないかという疑問を記しておいた。

この疑問は、恩地における「心象」表現に構成的要素が紛れ込んでいるのではないかという問いに並行するものである。

内面の表現という観念の枠組は、同時代の芸術論のコンテクスト(夏目漱石、武者小路実篤、ルイス・ハインド)から影響を受けたものであり、字義通りの純粋な内面の表現が可能かどうかは慎重に考えるべきであるというのが、筆者の現時点での暫定的な考えである。ただ、事象に触発された「心象」の表現は、構成やデザインの問題を内包しているのではないかとも思われる。

鑑賞者の計らいを嫌う恩地がいうところの純粋な抒情画は、時代のコンテクストとつながっている既成の内面観を切断するという衝動を隠し持っている点で、とても逆説的である。抒情の起点である内面を否定することになるからである。

概念的な理解ではなく、鑑賞者との即時的共感を理想とする恩地は、鑑賞者と創造性を共有する志向を示しているとも言え、本質的に前衛的な立場に進み出ていると言えるだろう。

竹久に前衛性があるとすれば、それは文脈を無視して要素の組合せをはかるデザインの自在さに現れているといってよいであろう。恩地における事象に触発された「心象」の表現、ひいては、田中恭吉を含む象徴的な表現から、竹久のデザインは多くを学んでいる。

これまでは、竹久は印刷された絵画という商業化された表現領域に属していた表現者、恩地たちは官製美術教育から離脱して自分たちの独自の芸術性を追究した表現者として対比的にとらえてきた。

竹久の作品は大衆に受け入れられたが、『月映』の版画はそうではなかったという違いはあるが、少し距離をとって眺めると、恩地たちは版画という複製芸術を選択しており、商業化された領域で活動していた竹久とそれほど離れた場所にいたわけではない。書物の中の美術という竹久が開拓した表現形態は、雑誌『月映』そのものに生かされていると見ることができる。

『山へよする』の包紙画のデザインは、『月映』の恩地や田中の先鋭な表現を、書物の装幀の問題として内的に受容し、大衆化する試みを示してみせたのである。

『山へよする』は佳人薄命の悲恋を商業化した書物だとする見方があるが、包紙画の大胆なデザインはそうした通俗的な視線を否定する効果を上げている。

注

(注1)西村熊吉の記事。

雑誌『経済往来』第23巻第6号(1973年6月号、経済往来社)に「東京の職人」という連載記事の最終回「木版師の誇りと情熱」が掲載されている。出川正蔵という彫刻師の談話記事で、出川は大正7,8年頃に、神田の松井という木版師に弟子入りしたという。本所ではないので、たまたま同姓で同じ業者ではないかもしれない。『山へよする』の木版画の摺は、平井孝一が担当している。このことについては場を改めて言及する。

〔付記〕本記事執筆後の調査で、「本所の松井」が松井三次郎という摺師をさすことが判明した。

詳細については下記記事を参照されたい。

(注2)三木哲夫編『田中恭吉作品集』(1997年3月、玲風書房)「田中恭吉年譜」

(注3)桑原規子『恩地孝四郎 版画のモダニズム』(2012年10月、せりか書房)88頁、90頁。

(注4)同前。91頁。

(注5)同前。168頁。

(注6)同前。168頁。恩地は「カメレオンの如く」(1933年1月、『アトリエ』)で、『感情』に掲載した「抒情画」が「未来派の絵といふものを写真で見せられた以後、専心たくさんかいた」と述べているとともに、「その頃誰かが未来派あつかいにしたので何いつてやがるんだいと憤慨した」とも記しているという。桑原氏は「これは、彼が未来派から受容したものがあくまでも表現形式の面白さであって、その芸術理念ではなかったことを示している」と指摘している。

有島生馬は「印象派対未来派」(1915年4月、『美術新報』)で、ウンベルト・ボッチョーニの「造形上の力動主義」の一部を翻訳紹介したが、その冒頭には「此拙訳を『月映』の恩地孝四郎兄にをくる」という献辞が付されていた。有島は当時の恩地の表現に未来派に通じるものがあると認識していた可能性がある。この翻訳は後に有島の『美術の秋』(大正9年12月、叢文閣)に収録された。なかに「印象派は或る単一な瞬間の為に絵を作り、その瞬間との相似に絵の生命を託してゐた代りに、吾吾は多くの瞬間(時間、空間、形體、色−調、)を以つて絵を築き上げた。此絵は全く独立な有機体で、自己丈けで特有な働を持つてゐる。絵を組立てゐる諸てこの材料が此働に従ひ、絵の相似として夫自身(即ち画面)が創造される事となる。」という一節がある。「多くの瞬間」で絵を作るというボッチョーニの主張は、恩地の《女体習作》(《女体に関して》)の描法に共有されているのではないだろうか。

(文:木股知史)

*関連記事一覧

*竹久夢二のデザインの方法についての実例分析はマガジン「竹久夢二」で公開する予定である。

【編集履歴】

2023/11/17

「本所の松井」が摺師松井三次郎であることがわかったため、本文修正、付記、リンク新設を行った。

〔本文修正〕

「本所の松井」とは、木版業者の住所と屋号を示している。以前、摺師、西村熊吉の談話記事「洋画の印刷」の注釈をしたとき、西洋画の彫版ができるところとして「松井」の名が上がっていた。おそらく同じ業者であろう。→「本所の松井」とは、木版業者の住所と屋号を示している。以前、摺師、西村熊吉の談話記事「洋画の印刷」の注釈をしたとき、西洋画の制作ができるところとして「松井」の名が上がっていた。おそらく同じ業者で摺師であろう。

「けづつてよくする」とあるので、竹久は版木を修正したととれる。自ら直接修正したのか、彫り師に指示を出したのかはわからない。→「けづつてよくする」とあるので、竹久は版木を修正したととれる。「松井」は摺師であるので、竹久が自ら直接版木を修正した可能性は高い。

〔付記〕〔リンク〕

(注1)に付記とリンクを新設した。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?