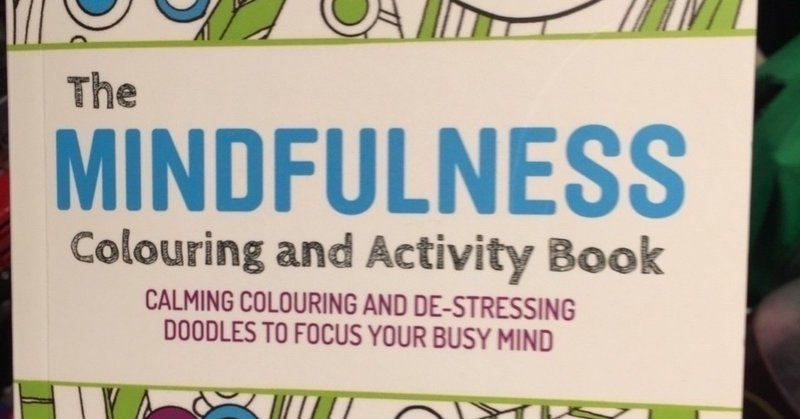

マインドフ・ルネス?

以前から気になっていたのだが、この度さすがに捨て置けないレベルの代物を目にしてしまった故、きちんと正しておくべしと筆をとった次第である。

mind-ful-nessという語形成および音節の構造を完全無視し、UとLの間で改行するという【暴挙】に及んだこの表紙デザインは、ことばに対する畏敬の念が皆無。たとえ本の内容そのものは素晴らしいものであったとしても、見る人が見ればその価値すらも貶め、知性すら疑われるレベルの酷さと言えよう。大げさなことを言うようだが、このような表紙デザインがまかり通るような了見だから、日本人の平均的な英語のセンスはいつまで経ってもゴミレベルのままなのである。

英語の改行ルール

原稿用紙のマス目感覚で「1行40字」といった指定が可能な日本語と異なり、aも floccinaucinihilipilificationも「1語」となる英語の場合、文字単位での改行というわけにはいかず、そもそものルールが異なる。Wordをはじめとする現代のワープロソフトでは自動的に単語単位で行送りがなされるが、タイプライター時代から続く伝統的な英語の改行ルールとしては、もしも二音節以上の単語の途中で改行する必要がある場合には、音節の切れ目で(ハイフンを用いて)区切る方法が一般的。(ただしハイフネーションによる改行そのものが可能な限り避けられる。)したがって、mind-ful-nessという単語を改行するならば、(1)は普通だが、上の表紙デザインのような (2)は不気味なのである:

(1): OK

mindful-

ness

(2): NG

mindfu-

lness

『FACTFULNESS』表紙の比較

このことから、洋書(オリジナル)版の『FACTFULNESS』の表紙デザインが以下のようになっているのも、英語の改行ルール的には「アリ」と言える:

だが一方、同書の日本語翻訳版の表紙の改行の仕方は、上に従えば「間違い」ではないものの、センスは感じられない:

というのは、mind-ful-nessにしても fact-ful-nessにしても、各要素(「形態素」と言う)は実際には直線的にただ並んでいるのではなく、以下に図示する通り、階層性を持って順番に語形成がなされているからである。

すなわち、

①まず mind/factという単語に形容詞を作る接尾辞の -fulが付加し、それぞれ mindful/factfulという形容詞が生まれる。

②次に、その形容詞に対して名詞を作る接尾辞 -nessが付加され、mindfulness/factfulnessという名詞が出来あがる。

①→②の順番で語形成がなされていることの証拠は、

(A) factfulは多少造語っぽいにしても、mindfulのような <[名詞]+ful>の形容詞が多々あり、それに -nessを付加したと考えられる [<[名詞] + -ful> + -ness]の実例は枚挙にいとまがない (cheerfulness, doubtfulness, fancifulness, gratefulness, meaningfulness, peacefulness...)のに対し、full + ness → ful(l)ness「満ちていること」という単語は実在するにしても、その前に名詞を合成(複合語形成?)する例というのは、“symptoms such as ear fullness: 耳が塞がったような症状”のようなものに限られるということ

(B) 仮に [[名詞] + fulness]の構造を考えるにしても、その場合の発音は FUL(L)nessの部分に(も)強勢が置かれる /ˈfʊlnəs/となるはずであり、実際の言語現象(MINDfulness /ˈmaɪndflnəs/, FACTfulness /ˈfæktflnəs/)と矛盾すること

…などから得られる。

以上より、次の仮想上の構造は、控えめに言っても妥当性が低いと判断できる:

まとめ

これらのことを踏まえると、上のオリジナル版の表紙デザインからは、「切れる箇所で全部切って改行した」という潔さを感じられるが、日本語翻訳版の表紙デザインは、「(FACTFUL-NESSで改行することも可能であった中)わざわざ接辞付加の階層性を歪めてでっち上げられた怪物」という印象が拭えない。

「細かいことをガミガミと…」と眉をひそめている読者もいるかもしれないが、出版に関わる人間がことばに対する畏敬の念を失ってしまったら、誰がことばを守るのか?

言語現象には必ず理由がある。

改行ひとつとってみても、日英語の違いがあり、それを支えることばの仕組みが存在するのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?