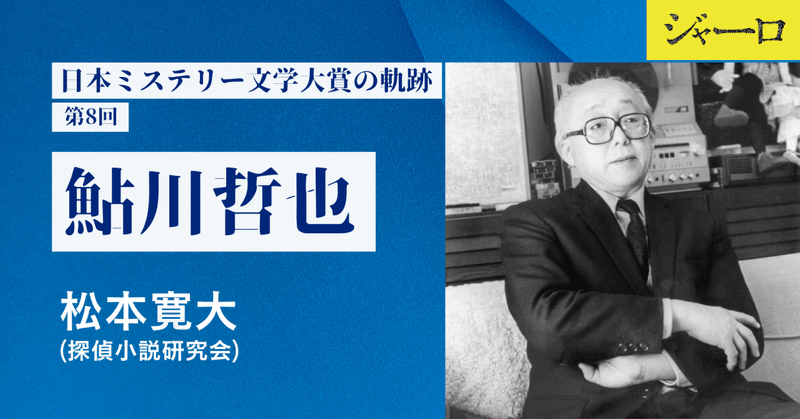

日本ミステリー文学大賞の軌跡・第8回 鮎川哲也|松本寛大

日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。

その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても過言ではない、錚々たる顔ぶれです。

本企画では、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集します。

回を追うとともに、日本ミステリー史を辿っていきましょう。(編集部)

▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》

▼第7回はこちら

文=松本寛大(探偵小説研究会)

二〇〇二年九月二十四日、鮎川哲也が世を去った。八十三歳だった。

同年、第六回日本ミステリー文学大賞において、その功績を讃え、特別賞が贈られた。皆川博子による講評は以下の通りだ。

鮎川先生は、本格一筋の困難な道を進んでこられました。一時、息の根を絶たれたかにみえた純本格が、若い方々の擡頭により復活したとき、強い支持を惜しまず、激励してこられたのも鮎川先生でした。ご生前に間に合わなかったのが痛恨事です。

講評にある〈本格一筋の困難な道〉の文言は重い。鮎川哲也名義のデビュー作『黒いトランク』(一九五六、講談社書下し長篇探偵小説全集13)巻頭の、講談社別館で撮影されたという階段に立つ写真が掲載されたページの裏にはこう書かれている。

由来推理小説の道は困難であるといわれているが、この度本篇を以てスタートしたからには、わが身にきびしく鞭あてながら、無限大の彼方のゴール目指して、ひたはしりに走りつづけてゆく覚悟でいる。

鮎川哲也はこの宣言の通りの作家人生を送った。そのストイックな姿勢が一貫していることは、作品が物語っている。アリバイ崩しを得意とする鬼貫警部、鬼貫とは対照的な天才型の名探偵星影龍三、安楽椅子探偵〈三番館のバーテン〉といった名キャラクターが活躍するシリーズに加えてノンシリーズものの長短編があるが、そのほとんどが硬質な本格だ。

いわゆる社会派と呼ばれる作風が好まれた時代にあっても、鮎川はフェアでトリッキーな小説を書き続けた。代表作の鬼貫ものは舞台が現実に立脚していることや探偵役が警察官であることから一見するとリアリズム小説のように見えるが、扱われている犯行計画は非常に凝ったもので、本質的にはそれをいかにして解くかというパズル小説だといえる。後続作家にとってその作品群は、本格のひとつの里程標となった。

さらに翻訳、少年向け探偵小説、ラジオやテレビ番組の脚本や、趣味の音楽にまつわる著書など多方面で活躍したほか、アンソロジーの編纂や作家の再評価、新人の発掘・育成に力を注いだ点においても功績は極めて大きい。二〇〇一年には第一回本格ミステリ大賞特別賞を受けている。

本稿ではその足跡を概観してみたい。

●デビュー前後

まずは〈鮎川哲也〉がデビューするまでの経歴を見てみよう。

本名中川透。生まれは一九一九年、東京都・|巣鴨。ただし、鮎川哲也名義のデビュー作である『黒いトランク』に記載された生年が誤植で、鮎川自身がプライベートをあまり公にしたがらなかったこともあり、生年が公表されたのは晩年のことだ。

巣鴨の後は板橋に転居して田園生活を送ったというが、一九二八年に南満洲鉄道の測量技師として働くこととなった父親に連れられ、家族は大連に移動。

慣れない外地暮らしの中、中学の上級生に薦められたシャーロック・ホームズの一冊をきっかけにミステリーに親しむ。当時探偵小説は入手が困難で、本を求めて大連の図書館をはじめ、沙河口、旅順、瓦房店といった各地の図書館を探し回った。

満鉄の鉄道工場のある沙河口の図書館までは鮎川の自宅から三キロほど。「きょうはどんな本を読もうかと胸おどらせ」「夕方になるとその日読んだ作品のプロットを胸中に反芻しながら、晩めしが待っているわが家へ歩いて帰る」「わたしの探偵小説読書歴の中でもっとも楽しかった時期だった」と鮎川は書き記している(「創元推理コーナー」・一九七一)。

中学卒業後は東京の学校に進学したが、|肋膜炎《ろくまくえん

はじめて投稿作品が雑誌に掲載されたのは一九四三年。「婦人画報」に投稿した「ポロさん」で、音楽を愛する穏やかな人物「ポロ(ポローチコフ)さん」とのささやかな触れ合いを描いた掌編だ。同年、クロフツ『ポンスン事件』に触発されて、『ペトロフ事件』の初稿を大連で執筆している。

終戦の前年に東京に転居、のち熊本の親戚を頼って疎開。終戦後は上京し、拓殖大学を卒業。ある日、買い逃した雑誌「ロック」を求めて世田谷の発行所の住所をたずねると、山崎徹也編集長の自宅であった。都内は空襲のため貸しビルに入れる状況ではなく、個人宅の玄関に社の看板を掲げていた会社は珍しくなかったという。

そこで山崎編集長と知己を得た鮎川は、一九四八年、「ロック」に哈爾浜を舞台とした幻想小説「|月魄《つきしろ》」を発表(那珂川透名義)。同じく「ロック」懸賞小説において、本格推理「蛇と猪」(薔薇小路棘麿名義)入選。その後もペンネームを用いて創作や翻訳などの原稿を雑誌に寄せる。

一九四九年、岩谷書店の雑誌「宝石」誌において、短編、中編、長編の各席次の入選者に合計百万円が贈られるという賞が募集される。長編の第一席の賞金は三十万円。国税庁が民間給与の調査を開始した一九四九年の平均給与は年十一万一千円というから、いかに大きな金額だったかがわかる。

これに鮎川哲也は書き直した「ペトロフ事件」(中川透名義)、および短編部門には幻想小説「地虫」(中川淳一名義)を投じる。

結果、「ペトロフ事件」は見事長編第一席入選を果たし、翌一九五〇年に「別冊宝石」に掲載された。

だが、岩谷書店の経営が悪化。当初の話とは異なり、支払われた賞金は五万円のみだった。

そのころの鮎川は困窮していた。空襲で家を焼かれ、満鉄の預金も凍結されたのだ。結核を患い、東京から九州へ移っていたが、同人誌の会費すら払えない状況だった。

当時のもどかしさについて、「疎開先の山奥にくすぶっているのは、わたしにとって耐えられぬ苦痛であった。胸の病気もさることながら、賞金が入ったら一日も早く出京して、推理作家の仲間に加わり作品を発表したいと念じていた」とエッセイに記している(『本格ミステリーを楽しむ法 鮎川哲也推理エッセイ大全』・一九八六、以下エッセイは同)。

九州滞在時期、鮎川は横溝正史の『蝶々殺人事件』に触発され、「黒いトランク」のトリックの着想を得る。マッチ箱を移動させているうちに、トランク詰めの死体移動トリックを思いついたのだという。机代わりの農家用の大きなまな板の上で一年がかりで書き上げた初稿は、現在流通しているものとは登場人物が異なり、枚数も八百枚あったらしい。

一九五三年に上京し、同人「SRの会」に参加、同人誌に短編を発表。この時期の鮎川は実力に似合わず、不遇であった。「宝石」との関係はこじれ、書く場を失っていた。「SRの会」の会誌「密室」に発表した中編「呪縛再現」はリライトされ、のちに代表作のひとつ『りら荘事件』に生まれ変わるが、かなりあとの話だ。

当時の鮎川は文京区に住んでいた。「探偵実話」に原稿を寄せてはいたが、つらい日々ではあった。書き上げた原稿を台東区の編集部に運ぼうとして上野の両大師橋にさしかかると、たたずみ、眼下を行き交う電車をぼんやりと眺めつつ「黒いトランク」の原稿を思ったという。「力をこめて書いたこの一作が活字にならぬ限り、私の力量は認められずにおわるのである」とエッセイにある。そんなふうな日々を送っていた。

一九五四年に「探偵実話」に発表された「赤い密室」は現在に至るも名作と名高い一作で、翌年には日本探偵作家クラブ賞(現在の日本推理作家協会賞の前身)の候補にもなった。だが選考会の席上で、別作家が筆を加えたのではないかという事実無根の噂が指摘されるという事件が起きる。当時の選評やのちに『黒い白鳥』『憎悪の化石』でクラブ賞を受賞した際の選評などを読む限りでは、それが不利に働いたとはいえるようだ。ともあれ、「赤い密室」は受賞を逃した。

鮎川にとって巡り合わせの悪い時期は長く続いていた。現在のわたしたちが知る〈鮎川哲也〉の誕生は、もう少し待たねばならない。

一九五五年、講談社が書下し長篇■探偵小説全集の刊行を決定。その第十三巻が探偵作家クラブを通じて募集されることになった。

そうそうたる作家が並ぶ全集であった。江戸川乱歩『十字路』、大下宇陀児『見たのは誰だ』、香山滋『魔婦の足跡』、木々高太郎『光とその影』、島田一男『上を見るな』、城昌幸『金紅樹の秘密』、高木彬光『人形はなぜ殺される』、角田喜久雄『五匹の盲猫』、水谷準『夜獣』、山田風太郎『十三角関係』、横溝正史『仮面舞踏会』、渡辺啓助『鮮血洋燈』。以上十二巻が予告された。ただし、角田喜久雄と横溝正史の作品はけっきょく刊行されずに終わる。

前述の通り、このときすでに初稿版「黒いトランク」は鮎川の手元にあった。何人かの作家や評論家に読んでもらったり、出版社に持ち込んだりしてみたものの、当時の出版事情のこともあり、刊行の見通しは立っていなかった。

講談社は十三巻目について、「十三番目の椅子」と称していた。同人仲間だった作家の狩久から募集を知らされた鮎川は八百枚の初稿を書き直し、五百三十五枚にまとめあげる。

選考委員は江戸川乱歩、大下宇陀児、木々高太郎、角田喜久雄、横溝正史(ただし横溝正史は病気のため選考委員会を欠席)。候補作は「黒いトランク」のほか、藤雪夫「獅子座」と鷲尾三郎の「酒蔵に棲む狐」。

講談社から入選の通知を受けた鮎川は、新人として売り出すため筆名を考えるようにと言われ、『黒いトランク』の登場人物のひとりから名を借りた。

こうして一九五六年、〈鮎川哲也〉による『黒いトランク』が刊行される。鮎川はその後、茅ヶ崎の借家の庭で初稿の原稿を焼いたという。

再デビュー後、鮎川が本格的に文壇に認められるまでにはなお数年を要した。

『黒いトランク』が刊行された年、「達也が笑う」(後に「達也が嗤う」と改題)が発表された。当時、探偵作家クラブでは犯人あて小説を朗読する集まりがあり、そこで読み上げられた傑作だ。ほぼ七十名の出席者の中で田中潤二と都筑道夫が正解したという。朗読された小説は「宝石」に掲載される慣例だったが、いまだに鮎川と「宝石」の関係は悪かった。当時の編集長は社内が反対一色だったところを独断で掲載、ポケットには辞表を入れて出社していたというエピソードが残っている。

ともあれ「新人作家・鮎川哲也」は船出した。同人誌に掲載された中編の長編化である『りら荘事件』を、「探偵実話」に連載したのは一九五六年から一九五七年にかけてのことだ。仕事は増えていった。関係のこじれた「宝石」への執筆の機会は、編集長が江戸川乱歩に変わってから生まれた。

乱歩から直接原稿の依頼を受けた鮎川は、鬼貫警部によるアリバイ崩しの力作短編「五つの時計」(「宝石」一九五七〈昭和三十二〉年八月号掲載)によってこれに応える。

さらに翌年には、三ヶ月連続短編の依頼がかかる。第一回目の「白い密室」掲載時に乱歩は丁寧な紹介文を掲載している。少し長くなるが歴史的意義があると思えるため、引用する。

昔の「新青年」には目ぼしい作品が現われたときには、六カ月連続短篇を書かせ、これに及第すれば、どこへ出しても恥しくない一人前の作家だと折紙がつく制度のようなものがあった。わたしは初期に辛うじてその関門を通過したが、他の古い作家も多くはこれを通過して世に出たのである。

わたしは「宝石」でもそれをやってみようと思い立った。試みとして六カ月ではなく三カ月連続短篇ということに落ちついた。そして白羽の矢を立てたのが鮎川さんだった。鮎川さんは必ずしも新人ではないが、純探偵小説のこの人につづけて短篇を書いてもらったら、きっと面白いものができるだろうと考えたからである。

一九五八年の「宝石」一月号から三月号には「白い密室」「早春に死す」「愛に朽ちなん」が掲載。この年には「道化師の檻」「薔薇荘殺人事件」「二ノ宮心中」といった作品も「宝石」に寄せている。水を得た魚のようだ。

さらに一九五九年には「宝石」でいよいよ本領発揮のアリバイ崩し長編、『黒い白鳥』の連載が開始。並行する形で講談社書下し長編推理小説シリーズの一冊『憎悪の化石』を執筆。同年には桃源社書下し推理小説全集にて『白の恐怖』も刊行されている。

この『憎悪の化石』と『黒い白鳥』によって、鮎川は第十三回日本探偵作家クラブ賞を受賞した。振り返れば「ロック」でのデビューは一九四八年、鮎川二十九歳のとき。「ペトロフ事件」が入選したのは一九五〇年だった。

長い雌伏の時を経て、いよいよ鮎川の名は世に広く知られるようになる。

●鬼貫警部・星影龍三・〈三番館〉のバーテン

ここからは鮎川哲也の代表的なシリーズについて簡単な解説を試みる。まず先ほども触れた通り、鮎川の活躍の場が一躍拡がる契機となった代表作のひとつ『黒い白鳥』のあらすじを紹介する。

紡績会社社長の射殺死体が線路そばで発見される。また、上野の両大師橋の柵には血痕が付着していた。どうやら社長は陸橋から落下し、列車の上に落ちて別の場所に運ばれたらしいのだ。紡績会社はいま労働争議の真っ最中であった。労働組合の関係者が捜査線上に浮かぶが、容疑者には犯行時間に列車に乗っていたというアリバイがあった――。

(余談だが両大師橋というのは、かつて鮎川哲也が将来を憂いつつ行き交う列車を眺めていた橋だ)

鬼貫警部が活躍するシリーズは、どれも地に足のついた舞台が用意されている。『黒い白鳥』などは、当時の風俗が盛り込まれ、あらすじだけを読むと社会派推理小説のようだ。

しかし、実は鬼貫警部シリーズはトリックの宝庫である。現実的な舞台を選びながらも、謎と論理の本格にこだわっている点において、鮎川は異質だった。

シリーズは鉄道トリックを皮切りに、写真を用いた時間トリック、一人二役、ほか様々な手段で目撃者をだますなどあの手この手のアリバイトリックが目白押しだ。そして、トリックそのものよりも、それらトリックを駆使した難攻不落のアリバイがいかに崩されていくかの過程こそが作品の醍醐味だ。

星影ものや〈三番館〉のバーテンも根は同じで、いかにして謎を解くかという点における魅力が大きい。鮎川作品は字義通りの〈推理〉小説だといえよう。

一九六〇年刊行の「文藝年鑑」に中島河太郎が「推理小説界展望」という原稿を寄せている。一九五九年を振り返る内容の同記事で新人として名が挙がっているのは、鮎川とともにクラブ賞候補となった佐野洋、結城昌治、水上勉や、多岐川恭ら。中島は「仁木悦子、松本清張以後、推理小説界の分布図は大きく変りつつあって、めざましい新人の進出は特記すべきであった」と記している。デビューの早い鮎川だが、真に活躍したのは「松本清張以後」といっておおむね間違いないだろう。鮎川は読者が身近に感じる時代を舞台にしつつ、なおトリッキーな本格を書き貫いたのだ。

さて、おすすめの作品を挙げておこう。なんといっても鬼貫警部シリーズの代表作――というよりも戦後のミステリーの代表作のひとつである『黒いトランク』、それから『憎悪の化石』と『黒い白鳥』。個人的な好みを交えれば『人それを情死と呼ぶ』(一九六一)と『死のある風景』(一九六五)も必読と言いたいし、『鍵孔のない扉』(一九六九)も捨てがたい。

もっとも、ここに挙げなかった作品も必読で、例えばフィルムカメラを使った写真のアリバイをいかに崩すかという作品とだけ聞くと、いまや古そうに思えるがそうではない。メイントリックにサブトリックを組み合わせ、それらをいかに崩すかというのが主眼となるため、作品全体では古びないのが鮎川作品の特徴だ。

どの作品に愛着があるかは人によって異なるだろうが、『黒いトランク』を別格として、『人それを情死と呼ぶ』をことに忘れがたい作品として記しておきたい。サラリーマンの、浮気の果ての心中。実は彼が汚職事件に関連していたこと。この道具立てから、地道なアリバイ崩しの過程を経て、凄まじく人工的なアリバイトリックが眼前に姿を現す流れは奇蹟のようで、本当に驚かされる。余韻嫋々たる幕切れも極めて印象的だ。

別格と書いた『黒いトランク』は、実は、ほかの鬼貫シリーズと比べても異質な手触りがある。本稿前半部で触れたとおり、八百枚の初稿が執筆されたのは戦後まもなく。具体的には一九五〇年から一九五一年にかけて。それを一九五五年に改稿している。作品がひたすらにストイックな謎解きに終始しているのは、出版社の都合を考慮していないせいもあるだろう。時代背景も格別の雰囲気だ。

じりじりと進む歯車がひと刻みして音を立てると、のぞきからくりの絵柄のように事件の様相ががらりと変わる。それまでとは違った風景が脳裏に拡がる。そして、いったんは解けたかに見えたアリバイは、その後さらに堅牢になってゆく。鬼貫の粘り強い調査によって事件が解決され、目の前にすべてがぱっと開けた瞬間、読者は実は本作のメイントリックがかなりシンプルであったことを知る。同時に、どのような手練手管を使ってその都度違った景色を読者に見せてきたのかという鮎川の技術が見渡せる。そのときに得られる喜びは、どんでん返しや意外な犯人の指摘により受ける快感とは別種のものだ。「一冊の本のためにこんなふうに手がかりや謎解きの論理を構築することができるのか」という、職人の繊細な手仕事に対して抱く感嘆に近い。

初期バージョンは光文社文庫で、のちに著者が手を加えたものは創元推理文庫で、現在も入手可能だ。抑制のきいた文体の新バージョンも良いが、評者はみずみずしさに満ちた初期バージョンも好きだ。可能な限り多くの人が二冊とも購入し、詳細なメモを取りながら読んでくれはしないものかと思っている。

もう一作、『ペトロフ事件』についても触れたい。

旧満州、大連にて白系ロシヤ人イワン・ペトロフが射殺される。イワンは偏屈な金満家で三人の甥#おい$がおり、それぞれに動機がある。大連警察署の鬼貫警部は、彼らのアリバイを崩すべく、たんねんな捜査を続ける。

肋膜炎の予後を養っていた時期に、鮎川は「畳の上に寝ころがって満鉄の時刻表をながめているうちに、アリバイトリックに利用できる列車を発見」(エッセイより)したという。草稿執筆時は、実際の満鉄時刻表を切り抜いて原稿用紙に貼り付けていた。

トリックは比較的シンプルで、のちの作品ほど複雑な構造物には仕上がっていないかもしれない。自作に厳しい鮎川が習作と述べているせいもあるためか、これまで他作品と比べあまり語られてこなかったように思える。

だが、鮎川哲也の原風景が作品に埋め込まれているという意味で重要作であることを強調しておきたい。読者はアリバイ崩しのために満洲の各都市にいざなわれる。大連。旅順。遼東半島から北北東に進路を取り、哈爾浜へ。

情緒あふれる都市や地平線の見える広い畑といった風景。大陸に暮らす人々が活き活きと描かれる一方で、本作はどこか切ない。

評者は鮎川哲也の作風にストイックさ、寂しさ、孤独の影をしばしば感じる。それでいて同時に少し乾いた、独特の暖かさがある。それは鮎川が少年期から青年期にかけて過ごした満洲で育まれたものであるように思えてならないのだ。

思えば『ペトロフ事件』とともに「宝石」に投稿された短編は「地虫」であった。若くして隠遁生活を送る内気な主人公と百合の花の精の悲恋を描いた幻想小説である。第一線で活躍するようになって以降の鮎川哲也のミステリとは一線を画する極めてロマンチックな作品だ。その後の作品ではあまり情緒を前面に押し出すことをしないが(時折ちらりと見え隠れするものの)、「地虫」やいくつかの初期作品ではむき出しの壊れやすさのようなものが見える。実は「地虫」は『ペトロフ事件』とも表裏一体で、地平線の見える大陸で暮らした内気な青年の内奥が見えるという意味ではどこか通じるものがあるのではないだろうか。

さて、鮎川の生んだもう一人の名探偵、星影龍三について語ろう。星影ものの長編は三作。『りら荘事件』(一九五八)、『白の恐怖』(一九五九)、『朱の絶筆』(一九七九)である。

星影龍三は、本業が貿易商という素人探偵。ととのった容貌、コールマン髭をなでつけ、パイプをくゆらす。きざな人物で、「赤い密室」で登場したときは、上衣のえりに紅いスイートピーをさしていた。

名作として知られる『りら荘事件』のあらすじは以下の通りだ。一代で財を成すも恐慌による暴落から拳銃自殺をした男が建てたライラック荘。現在はある大学に買い取られ、〈りら荘〉の名で呼ばれるこの寮に学生達が集まるが、やがて連続殺人事件が発生する。ひとり、またひとりと死んでゆく学生達の中に果たして犯人はいるのか。フェアな伏線、トリッキーな事件の構図。星影龍三は論理的に犯人を導く。

被害者の数も多く、それぞれに創意工夫の凝らされたトリックがちりばめられており、高い密度を誇る謎解き小説だ。何人もの識者が過去に指摘しているが、新本格ミステリへ与えた影響は非常に強い。

『白の恐怖』『朱の絶筆』は、ともに軽井沢の館で起こる連続殺人事件を描いた作品。星影が登場する長編はどれもクラシックな骨格を持つパズラーだ。

星影ものは印象深い短編も多い。すでに何度も本稿で触れた「赤い密室」のほか、「白い密室」「道化師の檻」「薔薇荘殺人事件」「悪魔はここに」……。文庫で手軽に入手でき、本格のお手本のような作品ぞろいだ。ぜひ手に取って欲しい。

なお、鮎川は『白の恐怖』の改稿作『白樺荘事件』を完成させるべく、晩年まで執筆を続けていたという。

最後に、三人目の鮎川哲也のシリーズ探偵を紹介しよう。〈三番館〉のバーテンである。

抱えている事件の厄介さに疲れた私立探偵が足を運ぶ西銀座は三番館の会員制バー。小型エレベーターを降りると髭を剃っただるまのようなバーテンと顔なじみの常連達が温かい雰囲気で彼を迎える。私立探偵が調査内容を語ると、コップを磨きながら耳を傾けていたバーテンが静かに口を開く……。

似た探偵役の作品にアイザック・アシモフの『黒後家蜘蛛の会』があるが、〈三番館〉シリーズの第一作は「小説サンデー毎日」、アシモフのシリーズ第一作は「EQMM」、どちらも一九七二年一月号に掲載とのこと。太平洋を隔てて安楽椅子探偵ものの名作が同時に誕生しているのが面白い。

〈三番館〉シリーズはどれも短編で、「小説サンデー毎日」でスタートしたのち、一九七二年から一九九一年までという長きにわたり、様々な発表媒体で書き継がれている。

「小説サンデー毎日」は推理小説の専門誌ではなく、サスペンスや時代小説から、かなりやわらかい小説まで掲載されていた雑誌だ。そのせいか、シリーズの語り手である私立探偵もちょっとくだけた雰囲気で、鬼貫ものや星影ものとはまた違った鮎川の文章を楽しむことができる。

むろん、詰め込まれているトリックは粒ぞろい。個人的にはシリーズ序盤の、枚数をたっぷりとった作品が好みだが、後期作の切れ味も捨てがたい。初めて鮎川に触れるという読者は重量級の『黒いトランク』よりも〈三番館〉シリーズのほうが親しみやすいかもしれない。

書籍は何度か刊行されているが、二〇二三年現在は過去未収録作を含めて雑誌掲載順に再編集された光文社文庫版がおすすめだ。

●アンソロジスト、後進の育成者としての鮎川哲也

推理文壇における鮎川哲也の業績を語る際、アンソロジスト、ことに埋もれた作家の紹介者としての側面は非常に大きい。

まずは鉄道関係のアンソロジー。光文社カッパ・ノベルスと光文社文庫の『下り〝はつかり〟』『急行出雲』『見えない機関車』『無人踏切』。ほかにも鉄道ミステリーを集めたトクマノベルスの『鉄道推理ベスト集成』1~4集、双葉ノベルスの『鉄道ミステリ傑作選』、立風ノベルスの『鮎川哲也と13の殺人列車』がある。

鮎川自身の創作は本格一筋の感があるが、選者側に回ったときには非常に幅が広い。

たとえば一九七五年の『下り〝はつかり〟』(表題作は鮎川自身の作品)には鉄道を扱った本格、変格、現代のサスペンスもの、気の利いたショートショートや叙情的なSFまで、様々な作品が取り上げられている。『無人踏切』には西村京太郎や赤川次郎に交じって、新人の書き下ろし作品も複数収録されていた。現在の読者には『月光ゲーム Yの悲劇’88』で本格的にデビューする前の有栖川有栖「やけた線路の上の死体」が収録されていることは新鮮だろう。

アンソロジーにおいては作品選出の妙もさることながら選者による紹介文も読みどころだ。鮎川は人気作家の作品であっても、一般的にはあまり馴染みがないだろう余技作家の手になるものであっても、等しくおのおのの小説に愛情を注いでいる。

紹介の幅の広さ、以前ほどは読まれなくなった作家や作品数が少ない作家を当代の読者に紹介したいという姿勢、無名の新人に注ぐ目の温かさといったものは、アンソロジスト・後進の育成者としての鮎川哲也の特徴と言えるかもしれない。鮎川の人柄が透けて見えるような気がする。

鉄道もの以外にも、双葉社の『怪奇探偵小説集』(一九七六)や本格を集めた『殺意のトリック』(一九七九)、講談社の『鮎川哲也の密室探求』(一九七七)や音楽ミステリーアンソロジー『戦慄の十三楽章』(一九八六)といったテーマ別アンソロジーがいくつもあり、すべては紹介しきれないほどだ。

年代が前後したが特筆すべきは一九七五年から「幻影城」誌で連載が開始された探偵作家尋訪記だろう。著者本人あるいは係累者をたずねて書かれたもので、のちに晶文社から『幻の探偵作家を求めて』として単行本としてまとめられている(二〇一九年、二〇二〇年に日下三蔵の編集で論創社から「完全版」が刊行されている)。続編的位置づけの本に、「EQ」一九八九年から一九九一年にかけての連載をまとめた『こんな探偵小説が読みたい』がある。誰かが残さなければ作品は消える。それは文化がひとつ失われるということにつながる。鮎川の仕事の意義は大きい。

加えて、後進の育成者という面にも触れたい。

東京創元社の書き下ろし叢書《鮎川哲也と十三の謎》はベテラン作家と新人の作品が並ぶ意欲的なシリーズで、有栖川有栖『月光ゲーム Yの悲劇’88』、宮部みゆき『パーフェクト・ブルー』、北村薫『空飛ぶ馬』、山口雅也『生ける屍の死』といった次の時代を担うことになる新人の諸作が起用されていた。鮎川哲也の未完作『白樺荘事件』もこのシリーズの一作として予告されたものだ。

シリーズの十三巻目は「十三番目の椅子」として公募された。むろん、鮎川哲也が『黒いトランク』を以て〈講談社書下し長篇探偵小説全集〉の「十三番目の椅子」を射止めたことに倣ってのことだ。

このとき『卍の殺人』(一九八九)でデビューしたのが今邑彩である。

東京創元社はその後鮎川哲也賞を創設した。第一回の芦辺拓をはじめ、現在に至るまで多数の作家を輩出している。

一九九一年から一九九二年にかけて島田荘司との共同編集で刊行された『ミステリーの愉しみ』も意欲的なシリーズだった。四冊は古今の作品、五冊目は新進気鋭が多く参加した書き下ろしだったのだ。

新人育成の面では光文社文庫で刊行された公募によるアンソロジー『本格推理』の功績を記さねばならないだろう。

第一巻が刊行されたのは一九九三年。鮎川が七十四歳のときだ。第一巻の時点では、本格短編を募ったにもかかわらず投稿された多くの作品が本格ではなかったらしい。鮎川は作家に寄り添った紹介文と、本格とはどういうルールのもとに書かれる小説なのかを丁寧に記した。

当初はとりあえず三巻本の予定だったようだが、けっきょくこの試みはなんと十五冊にわたって続けられた。その後は二階堂黎人の編集による『新・本格推理』全八巻に引き継がれ、本格の登竜門の役割を果たした。

振り返ってみれば、シリーズにはいくつかの歴史的意義が認められる。まずは本格短編の投稿先が少なかった時代に受け皿となったこと。シリーズ完結後の『新・本格推理 特別編』には二階堂黎人と柄刀一の対談が掲載されているが、そこで柄刀はそれまでは賞にあわせて自分の得意でないものを書いていたところ、『本格推理』を読んで「自分の好みのまま書いたのを送っていいのかもしれない」と思ったと発言している。

本シリーズから羽ばたいていった作家は数多い。第一巻には北森鴻、第二巻には田中啓文、第三巻には三津田信三と柄刀一の名が見える。その後もプロ作家の名を挙げていけば枚挙にいとまが無い。それが作家と同時に、本格推理小説の読者を作り出す仕事であったことは強調しておきたい。

さて、鮎川の姿勢がよく表れている一文を、『本格推理』第一巻序文から引用する。

当選者の中からプロ作家が出るのも結構なことだけれど、一作だけで消えてゆき、遺された作品が十年後二十年後になっても、なにかというとミステリーマニアの間で話題にされる、そういう作品があってもいいなとわたしは思っていた。

右の文章は、仮に一作だけで消えていった作家がいたとして、そうした作家、作品に愛情を注いでいなければ出てこないものではないだろうか。

●最後に

最後に、鮎川哲也のミステリー以外の著作である『唱歌のふるさと』シリーズについて記したい。音楽之友社発行の月刊誌『教育音楽・小学版』に連載された「うた その幻の作家を探る」をまとめたものだ。誰もが知る歌でも、作詞作曲者について明らかではない場合は多い。鮎川は係累者をたずね、原稿に記した。

『唱歌のふるさと』は付された写真も美しく、新版の刊行を願ってやまない。一九九二年には春の歌を集めた『唱歌のふるさと 花』が、つづいて秋の歌を集めた『旅愁』が、そして夏の歌を集めた『うみ』が刊行された。

満洲には独自の唱歌集があり、文部省唱歌とは異なる唱歌が含まれていたそうだ。

『旅愁』におさめられた文章だが、「〝内地〟に戻って歳月がたち、おりにふれて満洲のことを回想するようになると、どうしたわけか満洲唱歌が徐々になつかしく思えてきた。と同時に、あの数数の唱歌を作詞し作曲した人は誰だったのか、という知りたがりの気持ちが勃然として湧いてきたものである」という部分などは、鮎川ミステリーの理解の手がかりという意味でも、その独特のユーモアセンスという意味でも、ファンにはうれしいのではないか。

満洲での暮らしについて鮎川が書き残したものは多くない。戦時下、戦後の暮らしについてもだ。尋常ではない苦しみがあったはずだが、こちらは満洲時代の経験よりもさらに目に触れるものが少ない。鮎川は自身の感傷については語らない。

だから想像でしかないのだが、「きょうはどんな本を読もうかと胸おどらせ」て満洲の道を歩いたころから変わることなく、鮎川哲也は、ひとつの歌や一編の推理小説といったものに愛情を注いだ生涯を送ったのだと私には思える。

《ジャーロ No.91 2023 NOVEMBER 掲載》

■ ■ ■

★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください!

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!