だって私たちはリスカしないと作れない 塩田千春展で思ったこと

2019年の塩田千春展は壮大な歴史の展示だった。「女」が文化と対峙する時に必然的に流される血がある。塩田千春展では見てるこっちが泣いて痛くなる、この血の歴史が展示されていた。でもほとんどの人はそれに気づかなかったし、その血を無邪気に消費しているだけだった。

そんな預言者じみたことを突然、しかも今更言われても困ると思うけど、今だから書けることなのでつらつら書いていく。

こんなうんざりするところから始めるのも嫌だけど、グリゼルダ・ポロックたち70年代のフェミニズ美術史家たちが、美術館の中に女性が描かれていても女性の作家がいないと、指摘してから一体どれだけ月日が流れた?これだけの月日が流れてもみんなそのことの意味を理解していない。

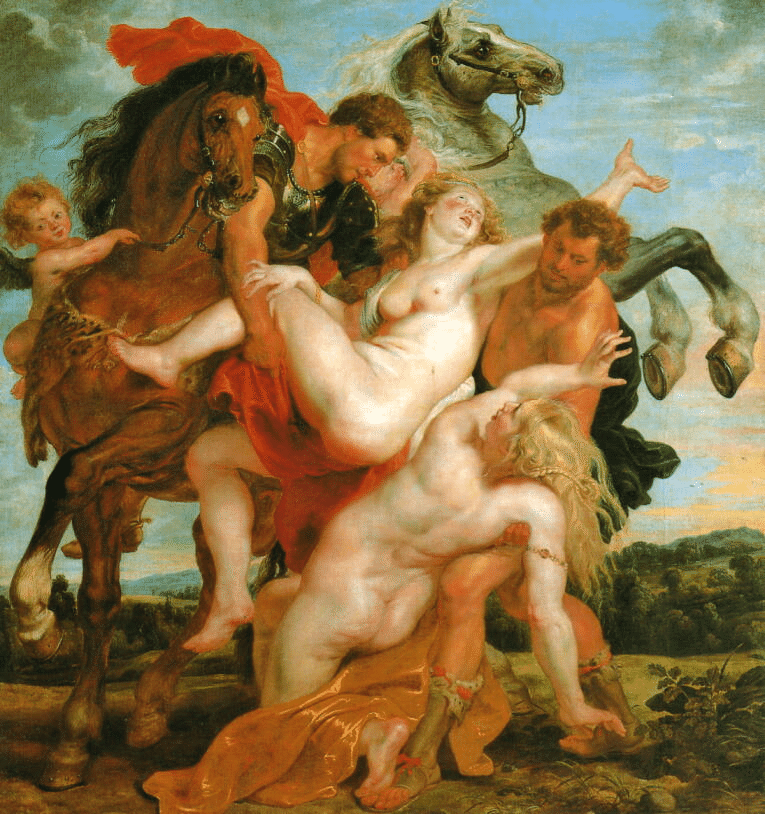

美術館に行けば『誰々の掠奪』なんて言う大層なの邦訳タイトルがつけられたレイプの絵が(原題はどれもレイプだ)、たくさん飾られている。別に私は、そうした絵が飾られていることを問題視しているわけではない(歴史を今から示すのがミュージアムの役割で、どういう今を担保するかの責任はあるけど、歴史を飾るのは役割だ)。

『レウキッポスの娘たちの略奪』1639, ルーベンス

ただ言いたいのは女性というものが西洋美術史でどう扱われてきたか、ということ。1980年代から活動するフェミニズアート集団 Guerrilla Girls の作品を引用すれば「メトロポリタン美術館に女性が入るにはヌードのならないといけないのか?」ということ。女性たちは描かれる対象となって、作品にならないと美術館に行けない、とその人たちは告発した。

Guerrilla Girlsの画像検索結果(5月11日)

だから私は美術館に行くと殺意が高まる。1914年にはベラスケスの『鏡のヴィーナス』を切り裂いた最高の魔女がいたけど、私もその気持ちはわかる(私は臆病な魔女だから作品や批評で切り裂いてる)。

だってそこにあるのはオブジェとしての、対象としての女性で、それは危険な女性を描いた19世紀末だって変わらない。あれは単に危険な女性たちを何重にも呪って、どうか本当には危険でありませんようにと祈りながら描いた絵だ、と乱暴な気分の私は思ってる。

だから私はそういう絵を見る時、そのメタ的な、つまり鑑賞されるしかない女性という一つ上のところから俯瞰してそういう風に絵を見て、ようやくその絵を咀嚼して、そうやった果てにやっっと、それを女性を描いたものとして受け止められるようになる。それは自分の傷と、絵の向こうにある女性が受けた傷をつなぐ、私的で社会的な鑑賞だ(そして私は何も知らぬ顔で巨匠面してる作家に、このクズどもと怒るわけだ)。

で、塩田千春の話。

2019年の塩田千春展では、塩田が90年代に油絵科に入ったものの、学生時代に絵を描けなくなりパフォーマンスを始めたことが語られる。今も彼女のトレードマークである真っ赤な色を使ったそれは私には身近で今も頭に焼き付いてる。

そして彼女は90年代末にドイツに渡り、作家マリーナ・アブラモヴィッチに師事している(手違いだったらしい)。アブラモヴィッチといえば現代美術界を代表する過激な魔女だ(魔女というのはフェミニズム界隈で見られる、規範的な家や父に逆らう存在を指す独自用語)。彼女は自分に向けて銃を撃たせるような作品を作るパフォーマンスアーティストで、鋭い身体性を持ちながら、時に社会的なメッセージを発し続け、フェミニズム的にもみられる(印象的なヴィジュアルはホラー映画『サスペリア』とかポップカルチャーでも引用されている)。彼女だけではなく、自身の乳房を映画館に見立てたValie Exportだったり、過激に身体を使うパフォーマンスアーティストたちはたくさんいた。有名な草間彌生だってその一人だ。そして彼女たちはみんな女であることをテーマにしたし、したと見做された。

塩田千春は1972年生まれで、彼女が生まれてから作家として活動を始めるまでの間には美術の中では上に書いてきたみたいな作家たちがいた。

ではなんでみんなそんなにも、自分の身体を使って考えないといけなかったんだろう?

塩田千春展でも触れられていた、彼女の学生時代の作品はこの疑問の答えてくれる。それは『絵になること』と題された真っ赤な絵具を被るパフォーマンスだ。

そう、絵になること。私はこの作品を見た時に泣きそうになってしまった。そこには美術における女性作家の辛さが凝縮されている。女性は美術の歴史の中で多くの場合、画題であり対象であり裸体であり消費物だった。

美術っていうのは歴史に支配された分野。作家は過去を受け継いで、それを今と紡いで作品にしていく。だけど女性作家が受け取ることのできる糸はか細く、傷んでいて、血に塗れている。女性という主体を持った作家でありながら、美術の歴史は女性という対象、主題の歴史しか渡してくれない。だから女性作家は、女性が題材でしかないという苦痛に満ちた状態を、歴史的に受け取らざるを得ない(これは本質ではなくそういう構造があるという話)。その上でどうやって女性作家という主体を構築していくのか?女性作家たちはこの難しい問いに、まず答えないとならなかった。作品以前の成立の問題に。

だから彼女たちは自分の体を使ったのだと、私は思っている。作家であり主題である歴史を乗り越えるために、そうせざるを得なかった。そうやって余剰な身体を見せつけることで、女を主題以上のものにしようとした。

塩田千春展は、塩田千春の作品がこういう歴史と密接に結びついていることを積極的に語っている。私はこの展示に行くまで、彼女のそうした性質に気付いていなかった。本当に愚かだった。

塩田千春の作品といえば糸なのだけど、それはまさにパフォーマンスとつながっている。身体そのものの再展示で、伸びて外側に反転された身体。そうやって彼女は主題としての女性をずらして自身の物語を語ろうとする。血塗れの、リアルな身体を使って主題以上のものになろうとしたパフォーマンスから、それを経由して、拡張された身体という、表現へ。

そんな変換をしないと、女性作家としての表現にたどり着けなかった。それがほんの10年くらい前のことで、そして今も続いている。それは膨大な、美術の歴史にどう立ち向かうかということであり、どうやってマッチョな美術によって主題化された女から自分を取り戻すのか、ということでもある。塩田千春展はそういう女性作家の歴史をきちんと見せている展示だった。

彼女の糸は身体であり、作品化された自己だった。それはアブラモヴィッチら、パフォーマンスをした女性作家からつながる糸で、女性として美術に関わる私に投げ渡された糸でもある、と思った。だから私はその展示を見て『魂が震える』と感じたんだ。

私は美術の中にどうやって広く女性のセクシャルマイノリティを取り戻すかということをずっと考えてやっているけど、歴史がないところから、主体として居場所を作っていくのは本当に根気がいる。

この作業はきっとまだ続いていくし、それはあらゆる領域で歴史と先人の薄さに喘ぐ女性たちがしている作業だと思う。

女性である自分という主体と、女性である自分が客体として眺められ来た歴史。その間に一度ナイフを滑らせて線を入れる。そこからしか始められない戦いの記録が、あった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?