肺炎で緊急入院、人類学の調査は遅れ気味

およそ2か月間、note や他のウエブ媒体に執筆しませんでした。実は4月に2週間ほど肺炎で緊急入院をしていたのです。

肺炎とは、いとも簡単になるものです。入院で時間ができたので持ち込んだPCで調べてみると、常在菌として小さな子どもに潜伏している肺炎球菌は、高齢者になると簡単にもらってしまうと書いてあります。また、この細菌は莢膜(きょうまく)という厚い膜に包まれていて抗生剤が効きにくく、かかると、とてもやっかいだということです。

入院をした当初は肺炎という自覚がまったくありませんでした。4月に入った頃から脈拍が100を越える日があり、何かおかしいと思いながらも仕事を続けていました。わたしの場合、3月と4月は何やかやとやるべき作業が重なります。そうしてできた気持ちの隙を突かれた形です。「不意を突かれた」と言うほうが適切でしょうか?

妻が救急車を呼んでくれました。普段であれば仕事に出ている妻ですが、その日はたまたま休日でした。

救急車で運ばれるのは初めての経験です。救急車の中は物珍しく、見覚えのある道具や、どう使うのかわからない道具が並んでいます。救急車の中では、若い救急隊員のおひとりが穏やかにわたしに問い掛けてくれます。わたしの意識レベルや血圧や血中酸素濃度などを確かめるためです。

5分も経たないうちに総合医療センターの救急入口に到着しました。そしてベッドに寝たまま、採血され、点滴を受け、レントゲンを取り、その他、何やかやの処置を経て、やっと肺炎だとわかりました。残念なことに細菌の種類はわからずじまいでした。

入院生活は二十何年か振りです。68歳になっています。「入院生活で寝たきりになってはいけない」と心配してくれた医師の計らいで、身体を動かすリハビリの訓練が付きました。身体を動かすのは普段からやっていることです。ウォーキングなど、一気に10キロを歩くことさえあります。しかし、病室にじっとしていたのでは、確かに身体がなまって仕方がありません。身体を動かす理由ができたのは気分転換になります。そのことが、ありがたかったです。

というわけで、約2週間、病棟の入院した階に閉じ込められるようにして、おとなしく入院生活を送りました。

*

研究はやりかけのままです。本当ならば、5月、6月は被験者の方に研究の計画をお伝えしようと思っていたのですが、退院後の自宅療養の時期と重なってしまいました。自宅療養でも抗生剤は種類を変えて飲み続けます。そのために、万に一つのことでしょうが、わたしが菌を移してしまう心配があったのです。それで被験者の方に研究計画をお伝する機会が今になってしまいました。遅くなってしまいましたが、良いこともあります。それは研究の内容をじっくりと考え直す時間ができたことです。

わたしがやろうとしているのは医療人類学ですから、患者や障害者にお話が伺えなくてはなりません。そして多分、それだけでは足りないと思います。入院して医師や看護師、そしてリハビリテーションの専門職(言語聴覚士や理学療法士、作業療法士)の皆さんと触れ合ってみると、このような医療専門職とも話す機会があれば良いと思えてきました。

患者として接してみると、医師は医療チームのリーダーですから、リーダーらしく振る舞うのですが、看護師の皆さんは頼りになる医師と頼りにならない医師がいると言うのです。これはわたしの部屋で聞かせてもらったうわさ話です――わたしは、そんなうわさ話を許す雰囲気があるのでしょうか。その一方で、看護師には看護職のプロとして誇りをもって働いている方もいるのですが、わたし(患者)との対応を見ると、どうにも頼りない看護師もいるのです。医師も看護師も、その人の人間性を知りたいところです。このことはリハビリテーションの専門職の皆さんも同じことです。

わたしの研究に直接関係するのは言語聴覚士です。言語リハビリテーションは何年という時間をかけないと効果が表れません。ところが、医師や看護師同様に、言語聴覚士も患者が退院したらそれで役目は終わりと考える人が多いのだそうです。わたしとしては、重い聴覚失認者の方が、病気になる前の元気だった時から、聞いて言葉が理解できなくなり、同時に話す事もできなくなった時のこと、そしてそこから精神的に復帰していくまでを語ってほしいのですが、被験者は重い聴覚失認で聞くことも話すこともできない方なのに、言語聴覚士の助けなしにインタビューなどできるものでしょうか。普通に考えたら、とてもできないと思うのです。それに例え言語聴覚士の助けが得られたとしても、それは「Aさんはこう言っている(はずだ)」という言語聴覚士としての「信念」を語っている可能性があり、Aさんの言葉そのものを聞くことはできないのです。

さあ、どうする。

今の研究では、Aさんに患者として接してこられた医師や看護師が、もしインタビューに応えて下さるならそれも大切ですが、それよりも、ご家族や、現在、Aさんのお世話をしている介護職員とかケア・マネージャーといった方がたが頼りになりそうです。第一、ご家族や介護職員、ケア・マネさんなら、医師や看護師よりも話がしやすそうです。医療業界の特殊な言葉ではなく、日常の言葉で応えてくれると思うのです。

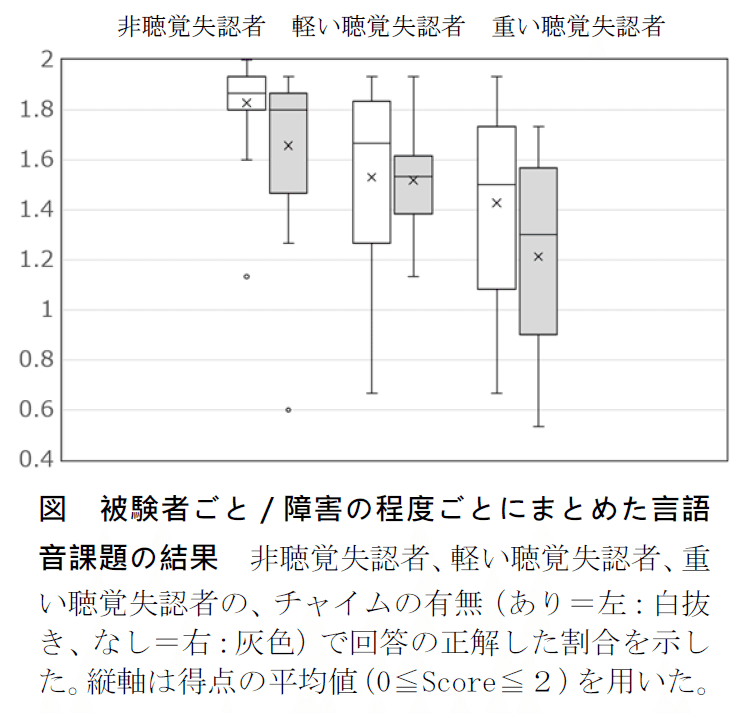

そして、一番大切なご本人です。ご本人に対しては、うまくすればマルチメディアDAISYの多感覚統合機能が使えないかと思っています。幸いわたしは、何とか聴覚失認者におしゃべりの言葉を聞いて理解してもらう方法を探ってきました(三谷, 2022: 「聴覚失認者にとっての緊急災害放送のチャイムの意義」)。その中で、工夫によって約50%の聴覚失認者に理解してもらえる方法を見つけました。多感覚統合と人の注意を集中させるチャイム、つまりアラーム音を組み合わせるのです。

言語聴覚士の話によると、聴覚失認という現象は、失語症者なら皆、大なり小なり持っているものだそうです。また小渕千絵さんと原島恒夫さんか書かれた『APD[聴覚情報処理障害]の理解と支援』 (小渕・原島, 2016) という本によると、自閉スペクトラム症の人や認知症の人も聴覚失認を経験しています――わたしも、ひじょうに疲れたときに経験したことがあります。

上に載せた図は、チャイムの有効性を調べてみようとした聴覚失認者のおしゃべりの音に対する反応のようすです(三谷, 2022)。灰色は注意喚起のチャイムがない場合です。白抜きはある場合を示しています。一番左端の非聴覚失認者の反応を見ると、今から大事な放送があることを知らせるチャイムによって多くの人が放送内容を理解していることがわかります。これが緊急災害放送の時にアラーム音を流す理由です。

しかし軽い聴覚失認者や重い聴覚失認者は、普通に聞こえる人もいるのですが、重い人はもちろん、軽い人でもあまり聞こえない人がいました。反応が多様なのです。きっと、なぜそうなのかは、個人ごとに聞いてみなければわからないのでしょう。その際、その内面世界は、性別や年齢、これまでの人生経験やその方の信じている宗教といった個人の属性に大きく影響されているはずです。それと共に聴覚失認という特異な経験によって形づくられた可能性が高いと思います。それがどんなことかを確かめてみたいのです。

約50%の聴覚失認者が理解してくれるのなら、ご家族や介護職員やケアマネさん、そして可能ならば医療関係者に聞くことでかなりのことが確かめられそうです。それに昔の写真なども、聴覚失認者の生活してきた世界を写す手掛かりになるはずです。

7月になって梅雨も明けそうです。わたしの研究も、そろそろ本格始動したいと思います。

また、note にその後の人類学の進展を書きます。これは取りあえずのご報告です。

以上、執筆ができなかったことの言い訳でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?