授業の様子①:グローバルスタディーズ学科

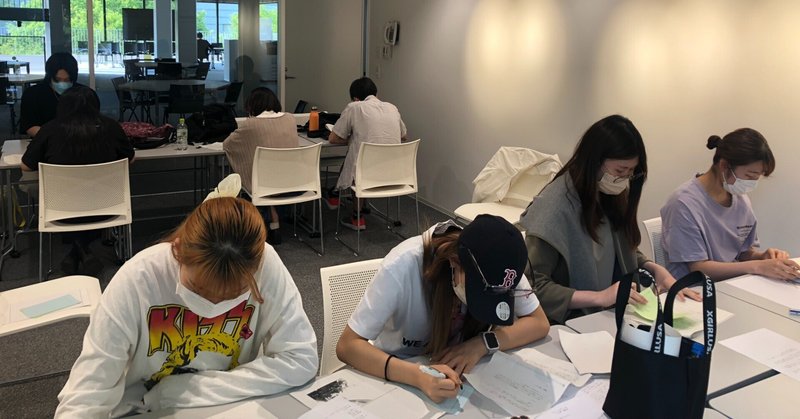

グローバルスタディーズ学科の2年生の必修授業のひとつ、「応用演習」では、少人数のクラス(通称「ゼミ」)に別れて学びます。緒方が担当するゼミの8名は、4月と5月(第1クオーター)は、3年生で海外長期フィールドワークに取り組む前に、2年生のあいだは日本で出来ることをやろう、という目標を立てました。そこでまず、日本の社会問題や、日本の中のマイノリティや弱き立場に置かれている人びとに注目し、読み物を通してその現状を知ることから始めました。

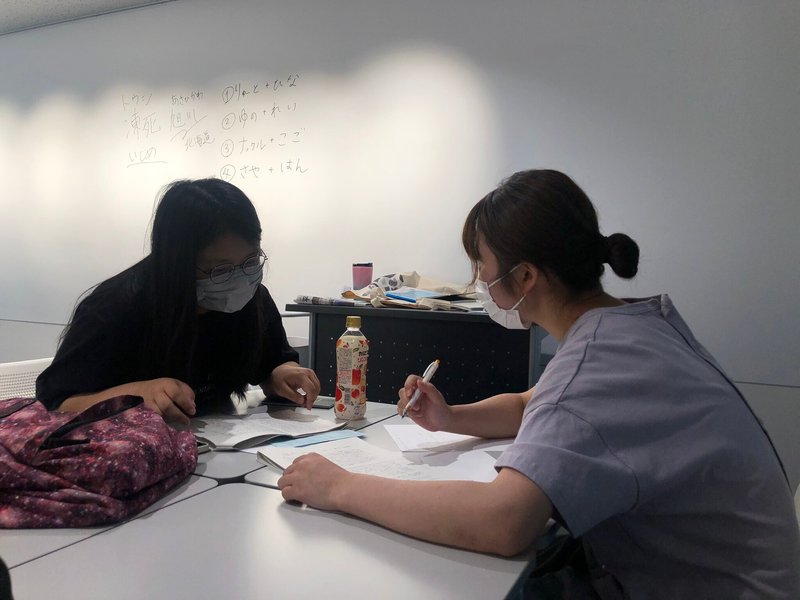

上間陽子さんの著書『裸足で逃げる:沖縄の夜の街の少女たち』(2017年、太田出版)を、毎週1章から2章ずつ読み、全員で気が付いたことや疑問点、感想を共有し合いました。始めの数回は、緒方が準備したいくつかの問いに二人一組で答え、文中に登場する複数の人物や彼らの関係性から、「国」の存在や制度、沖縄の歴史まで、文章中には直接あらわれていない重要な事柄も含めて読み解いたり、調べたりする練習をしました。

読むのが得意なHinaさんとYunoさん、書くのが得意なRyutoさん、日本語が母語ではないけれどがんばって毎回しっかり読んでくるHanさんとReiさん、ふだん本はほとんど読まないけれどだんだん読めるようになっていったCogoさん、Knuckleさん、Sayaさん。ゼミメンバーはそれぞれに個性がありますが、1クオーターで1冊を完読し、毎回のペアワークと8人全体での感想共有・意見交換の時間を経て、だんだん、全員が発言もできるようになっていきました。

5月15日には沖縄が「復帰50年」を迎えたことを受け、5月17日の授業では15日の式典の様子や新聞などの報道を各自で調べ、気が付いたことを共有し合いました。この日はちょうど、お隣の稲賀ゼミが(稲賀先生のフランス出張で)臨時休講であったため、稲賀ゼミのHideさんが、5月15日に沖縄に出向いて(!)現場で体感したことについて、写真を見せながら共有してくれました。沖縄に住んでいる人たちをはじめ、日本国内、そして近隣の東アジアの国々やアメリカ合衆国など、様々な立場があることを知り、私たちに何ができるか考えました。

第2クオーター(6月・7月)の緒方ゼミは、束の間ですが読書からいったん離れて、場所を京都市に移し、私たち自身や私たちにとって最も身近なことに目を向けました。「生きていくこと」をテーマに、まず、ゼミのメンバー8人それぞれが「生きてきた/生きていく」話を共有しました。そのあと、京都市内で暮らす30代~40代の4名のゲストのライフヒストリーを聴く、メモをとる、聴きながら質問を考える、対話する、コミュニケーションをとるというフィールドワークの基礎を体験的に学びました。どんなゲストが登場してくれ、どんな「生きていく」お話を聴けたのでしょうかか!?

2クオーターのゼミの総まとめとして、3クオーターの第1週目の10月7日に、本学の展示コミュニケーションセンター主催のイベント「アートをやる2:表現活動をすることは、生きていくこととどのように関係しているのでしょうか」にも皆で参加します。2クオーターと「アートをやる2」の様子は、秋が深まる頃にここで報告しますね。

2022年8月22日

緒方しらべ(グローバルスタディーズ学科教員)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?