大坂城で見た司馬さんの思い

秀吉ですら勝てなかった「世間の空気」

大坂城へ向かう。一般的にこの城は太閤秀吉の城ということになってはいるが、私も城郭マニアの端くれである。ここはそもそも本願寺の一向宗が一世紀にわたって立てこもり、信長が天下に号令する大本営として狙いを定めたが十年攻撃しても落とせず、交渉の結果出て行ってもらった場所であることぐらいは十代のころから知っていた。しかし信長はすでに安土城を建造中だったうえに本能寺の変で倒れたため、秀吉がわずか二年で建造し、世界最大規模の城郭となった。とはいえ秀吉の死後、家康が西の丸にも天守を築き、本丸の豊臣家に対抗し、結果的には大坂の陣ですべて土の中に埋められてしまった。よって今目の前に飛び込んでくる圧倒されるほど巨大な高さ30m弱の石垣群も、大坂の陣後、秀忠時代のものである。

そんなことは百も承知だが、やはりここを歩くと秀吉の城であるという思いが捨てられない。

秀吉と家康の矛を交えた対決は1584年の小牧・長久手の戦いだけである。ただその後も「冷戦」は続く。しばさんによれば「世間の空気」に苦しめられたのは三河人石川数正だけでなく、秀吉とておなじである。戦のあとは秀吉の地位が織田信雄を上回ったとはいえ、「世間の空気」が秀吉を脅かした。

「秀吉にとってこの信雄という存在が頭痛のたねであるのは、(うしろに、世間がいる)ということであった。―猿めが、織田家の天下を奪った。といわれては、秀吉はたちまちに人心をうしなうのである。どう演技すればそれがうまくゆくか。」

そこで「演技」をせねばと考えるのが、人生を狂言と位置付ける秀吉らしい。なぜ日本最高の権力者になってすら世間の空気を味方につけねばならないのか。司馬さんはこう考える。

「無理に無理をかさねた上に積みあげられた積木細工のようなものであり、そよ風にも倒れるかもしれぬものであった。その理由の第一は秀吉には直属家臣というのがわずかしかいないことであろう。(中略)かれの配下の諸将といっても、みな借りものであった、その幾万の借りものどもをかろうじて一つ軍団に統御しえているのは、この男がもっている稀代の才気と稀代の大気と稀代の演出力だけであった。」

秀吉一世一代の狂言に付き合った家康

そしてそんな彼の一世一代の檜舞台が小牧・長久手の戦いが終わった翌1586年、貴族としての最高位である関白に就任した秀吉に「臣従」する様子を諸大名に見せるためにこの城に来たのだ。しかもそれは秀吉から再三再四「出演依頼」が来て、断り切れなくなったから家康も秀吉の狂言に付き合うことになったのだ。なにしろ天下の諸大名の前であの「東国の覇者」徳川殿まで臣従した、というイメージを持たせれば、丸く収まるからだ。ただ、神妙に臣従するふりを見せた家康を評して、秀吉の正室寧々は夫とこのような会話を交わしている。

「『あの徳川どのが、よくそのような出過ぎ口をきかれましたな』と、寧々は家康の変貌におどろいた。秀吉は寝ころびながら、『なに、狂言よ』といった。あらかじめ秀吉が立案し、弟の秀長をして家康に耳うちせしめ、その狂言をなすよう頼んだのである。」

まさに狂言のなかの狂言、いや、おそらく秀吉以外はそれこそ「猿芝居」として見ていたに違いない。そのため秀吉は自分の妹を離縁させ、家康に嫁がせたりまでしている。家康からすれば迷惑千万な話だろう。そして秀吉は人生の終わりに自分の人生を振り返る。

「おれの天下も、あの狂言できまったわさ」といいつつ、ふと秀吉は、織田家に仕えた自分の生涯のふりだしのそもそもから狂言であったような気がした。

私には秀吉という男が狂言師であると同時に演出家でもあるように思えてきてならない。

改札口でみるナニワへの思い

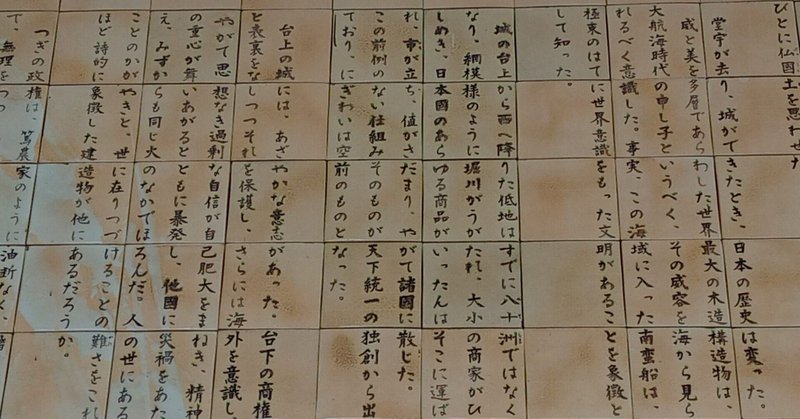

大阪城公園を去り、最寄りの大阪城公園駅に向かった。そこには司馬さんがナニワの町への熱い思いが、改札口の陶板に書き連ねてある。長い長いポエムである。駅の雑踏の中、それを最後まで読んでいるうちに、司馬さんのナニワに対する熱い思いが伝わってくる。長いので特に胸にグッとくる部分を抜き出してみた。

・目の前の台地は島根のごとくせりあがり、まわりを淡水(まみず)が音をたてて流れ、大和や近江の玉砂を運び、やがては海を浅め、水が葦(あし)を飼い、葦が土砂を溜めつつ、やがては洲(しま)になりはててゆく姿は、たれの目にもうかべることができる。

・八十(やそ)の洲(しま) それがいまの大阪の市街であることを。冬の日、この駅から職場へいそぐ赤いポシェットの乙女らの心にふとかすめるに違いない。創世の若さ、なんと年老いざる土(くに)であることか。

・海鼠形の台地の北の端は、いま私どもが眺めている。ここに西方(さいほう)浄土にあこがれた不思議の経典を誦(ず)する堂宇ができたとき、地は生玉荘(いくたまのしょう)とよばれ、坂があった。おさかとよばれた。堂宇の地は礫(こいし)多く、石山とよばれていたが、ここに町屋(まちや)がならんだとき、この台上にはじめてささやかな賑わいができた。

・威と美を多層であらわした世界最大の木造構造物は、大航海時代の申し子というべく、その威容を海から見られるべく意識した。事実、この海域に入った南蛮船は、極東のはてに世界意識をもった文明があることを象徴として知った。

・城の台上から西へ降りた低地はすでに八十洲(やそしま)ではなくなり、網模様のように堀川がうがたれ、大小の商家がひしめき、日本國のあらゆる商品がいったんそこに運ばれ、市(いち)が立ち、値がさだまり、やがて諸国に散じた。この前例のない仕組みそのものが天下統一の独創から出ており、にぎわいは空前のものとなった。

・台上の城には、あざやかな意志があった。台下の商権と表裏をなしつつそれを保護し、さらには海外を意識し、やがて思想なき過剰な自信が自己肥大をまねき、精神の重心が舞いあがるとともに暴発し、他國に災をあたえ、みずからも同じ火のなかでほろんだ。人の世にあることのかがやきと、世に在りつづけることの難(かた)さをこれほど詩的に象徴した建造物が他にあるだろうか。

・つぎの政権は、篤農家のように油断なく、諸事控えめで、無理をつつしみ、この地の商権もまた前時代と同様、手あつく保護した。信じられるだろうか、二百七十年ものあいだ、この一都市が六十余州の津々浦々に商品と文化をくばりつづけたことを。

・さらには、評価の街でもあった。物の見方、物の質、物の値段……多様な具象物(ぐしょうぶつ)が数字とし抽象化されてゆくとき、ひとびとの心に非條理の情念が消え、人文科学としか言いようのない思想が萌芽した。さらには自然科学もこの地で芽生える一方、人の世のわりなきこと、恋のつらさ、人の情の頼もしさ、はかなさが、ことばの芸術をうみ、歌舞音曲を育て、ひとびとの心を満たした。

・右の二世紀半、ひとびとは巨大なシャボン玉のなかにいた。あるいは六十余州だけがべつの内圧のなかにいた。数隻の蒸気船の到来によって破れ、ただの地球の気圧と均等(ひとしなみ)になったとき、暴風がおこった。この城は、ふたたび情勢の中心となり、政府軍が篭り、淀川十三里のかなたの京の新勢力と対峙(たいじ)した。ついには、やぶれた。二度目の落城であり、二度ともやぶれることによって歴史が旋回した。この神秘さを感ずるとき、城はただの構造物から人格になっていると感じてもよいのではないか。

・やがて、首都を頭脳とする日本國が、十九世紀の欧州の膨張主義を妄想しはじめるとともに、この場所の設備も拡大され、やがて共同妄想が業火とともに燃えおちた日、この城のまわりの鉄という鉄が熔け、人という人が鬼籍に入った。城は三度目の業火を見た。

シアターの中で大坂の町が出来上がっていく様子を見せられているかのような文章力、そして儚い愛情である。そして大坂城の歩んできた歴史が夢のように流れていく一編の詩でもある。夢といえば、秀吉の辞世の歌はあまりにも有名だ。

「露と置き露と消えぬるわが身かな 浪華のことは夢のまた夢」

そして還暦を過ぎたばかりの彼もこの世を去っていった。六十余年の狂言も、朝鮮出兵という最大の失態の後始末もせぬままお開きとなった。この歌も、彼を拾ってくれた信長の愛唱した幸若舞の「人間五十年 化転の内にくらぶれば 夢幻のごとくなり…」からインスピレーションを得たものだろう。

ただ秀吉の幕を引く前に今一度、彼には「天下統一」の締めくくりとなる小田原攻めに登場してもらわねばならない。(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?