俳句夜話(10)高浜虚子は花鳥諷詠の人じゃありません

む印俳句はいったん置いて、いやこのまま本棚の奥に仕舞って、少しまじめにいきたいと思います。

俳文らしく、いにしえの俳人をとりあげてああだこうだといってみる。ことにします。

まずは高浜虚子。正岡子規に兄事した人ですね。花鳥諷詠、写実写生主義を完成させた人とも位置づけられます。

どうしても話がそれますが、ここは避けて通れないので記します。

かつて「む印俳句」同人も主宰の流さんも、そして私も、子規と虚子を仇敵としていました。写実だけやっててどうすると。そんなのは俳句の矮小化であると。

私には現代俳句協会筋に師匠や兄事する人が別にいて、彼らは一様に、まあやってみるがいいよ、続かないからと口を揃える。別に続かないなら続かないでもいいじゃないか、それまでに名句をものにできていれば、など生意気なことを言っていたことを思い出す。恋に敗れた寅さんが葉書に書く「恥ずかしことの数々」のうちのひとつですね。それもとても重いひとつ。

続けられるやり方かどうか、これは趣味でも仕事でも友情でも愛でも、それがもっとも大切なものだと知るにはまだ時間が足りなかった、ということで許してもらえるなら許してもらいたいと心から思います。

俳句は名句を産むのが目標ではなく、何を見ても、何を体験してもすぐさま詠めること、がクリエイターとしての目標だと知ったのは、あの跳ねっ返りの時代から数えて実に20年近く経ってからのことです。

私はその天啓のようなものを受けてから、いつもこういう言い方をしてます。

「自在になること」

これは続けることの手前にある、続けるための土台になる、重要なスキルであり知識であり訓練であり、境地。ここを目指している。名句は結果であって、それもとてつもなく足の長い評価であって、生きているうちには出ない(でしょう)。評価は定まらない。

詠むのは、「私」を表すためにやっているのであって、その表し方は自在であればあるほどよい。「私」は日々、毎時毎分いろんなことを感じて生きている。感じながらどんどん変わっていく。のだから、アウトプットは自在なほどよい。こう感じた、ああ感じたことをなんだって拾っていく、拾っていけた方がいい。中には愚作もできてしまう。でも、それだっていい。詠まないより詠んだほうがいい。

詠めば、自分の外部と新たな関係が結ばれるからです。

(俳句は関係の文芸↓)

そこで、虚子です。器用、自在、自由、何から何までやってみる冒険者。

虚子から入れば、そのまんま俳句の世界の大きさや深さや自由さを垣間見ることができます。

ちょっと前に、大きい言葉を使うときはよほどのとき、という話をしましたが、ここ、つながっています。

(大きい言葉を使わない↓)

虚子は基本、小さい言葉しか使わない。もちろん子規もそうです。

小さい言葉とは、指してるものがしっかり限定できるものという意味です。

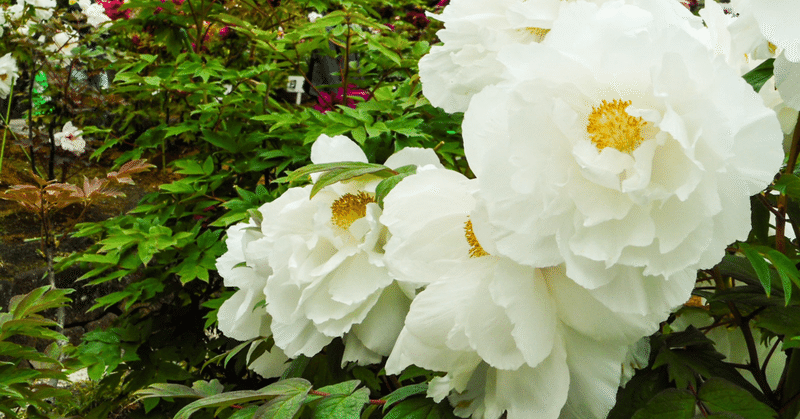

白牡丹といふといへども紅ほのか

教科書に出てくるタイプの俳句なので有名になりました。一物仕立てで紹介しましたね。

(一物仕立てについてはこちら↓)

私はこの俳句に再会して、再評価して、俳句についての考えを一気に改めました。この目だと。この目を持って、この詠み込み(詰め物)ができれば、もういいじゃないかと。こんな俳句を詠めれば、人生にはおつりが出てると。

ちょっと鑑賞します。

白牡丹の中によく見ればうっすらと紅がさしているじゃないか、

愛しき牡丹よ。

というのが教科書的な理解と鑑賞ですが、俳人であれば、そこじゃない。そうじゃない。それが眼目ととらえてはこの俳句の何たるかに到達しない。

中七をすべて費やした「いふといへども」に凄み、新しみを感じなければなりません。

古来みんなしてそう名づけて呼んでいるけれどもね、ほうら。

ものごとよくよく見ておかないとダメだぜ。

ここです。切れとしては「ども」の逆接。

だから、これは花の句ではなく、人事の句だと私はとらえます。

(そんなことを言ってる人はめったにいないと思いますが)

長谷川櫂は、『国民的俳句百選』に虚子を二句選んでいますが、「白牡丹」はなく、次の俳句。

去年今年貫く棒のごときもの

春の山屍をうめて空しかり

去年今年はこぞことし、屍はかばね、空しはむなし、と読みましょう。

長谷川は虚子を比喩の才を持った人と呼び、特に直喩の達人だったと評価します。

江戸時代には「ごとく」「ごとき」や「やうな(ような)」などはあまり見られないそうで、近代的な作句法だったと長谷川は言い、

たとふれば独楽のはじける如くなり

旗のごとなびく冬日をふと見たり

大寒の埃のごとく人死ぬる

蛍火の鞠の如しやはね上がり

まっしぐら炉にとび込みし如くなり

の五句を本文中に紹介しています。私としてはぜひ、次のこの句を付け加えたいと思います。

白酒の紐の如くにつがれけり

読んだ瞬間、獺祭スパークリングが飲みたくなるではありませんか。この目。こういう見立てをできる目を持ちたいと思わずにはいられません。

がしかし、私は虚子を比喩の達人と片付けては、まだそれではもったいないと思うのですね。「一物仕立ての才人」と呼びたいのです。

(一物は、俳人のあいだではイチブツと読むのですが、わたしはヒトツモノと読んでます。イチブツってごつごつしていやな音と感じるので)

年代順に追いましょう。まずは20代。

その中にちいさき神や壺すみれ

物どもを叱咤して去る秋の風

永き日を君あくびでもしてゐるか

「秋の風」は、一茶の涼風の曲がりくねって来りけりを彷彿とさせますね。若いがゆえの擬人の甘さがあるけれども勢いがあります。神は「小さき神」でなければならなかったと思います。ここは後述します。

そして30代から40代前半。

桐一葉日当たりながら落ちにけり

大空に又わき出でし小鳥かな

50代に「白牡丹」を得、還暦の前後に、

石ころも露けきものゝ一つかな

凍蝶の己が魂追うて飛ぶ

かわかわと大きくゆるく寒鴉

鴨の中の一つの鴨を見てゐたり

よろよろと棹がのぼりて柿挟む

などを詠みました。そして戦後までを生き抜き、最晩年に、

春水に逆さになりて手を洗ふ

蜘蛛に生れ網をかけねばならぬかな

「去年今年」「春の山」を詠んでいます。

どうでしょうか。まったく衰えていませんね。自在です。そして、一物でいくという気概は並大抵ではないということは、作句をはじめたみんなならわかるはずです。私がとても好きな、

彼一語我一語秋深みかも

などは、とんでもない技巧と世界観が詰まった、それでいて素敵な情愛の俳句です。これも70代での作。「蜘蛛に生れ」はなんと80代。そして死の一年前でさえ、これだけの俳句を詠む。

門を出る人春光の包み去る

取り合わせとして完璧で、おそらく死の予感がすでにあるのでしょうね。そこにおいても、自分の人生を大きな言葉でまとめようとはせず、門を出るとか春の光が包んで連れて行くなどと言っています。二十歳そこそこで、神を使うときも慎重だったわけですから、当然かもしれません。これが詩人の言葉使いだと思うのです。

最後に、私が虚子で選ぶなら、「白牡丹」、「彼一語」とは別にです、これだというのを二句紹介します。

海に入りて生れかはらう朧月

22歳の作。荒っぽいけれども、どれだけの才があるのかと思わざるを得ない。そしてもう一つ。

大根を水くしゃくしゃにして洗ふ

同じ年に大根を洗ふ手に水従へりと詠んでいるのを作り直したのだと思います。両句とも今に伝わっているけれども、「従へり」より「水くしゃくしゃ」は何倍もいい。

私は生来の天邪鬼でへそ曲がりですから、結局遠回りをする。20代で子規にも虚子にも出会ったのに、わからなかった。なんにもわからなかった。

でも、そのぶん今、深い理解を遂げたのかもしれない。まあ、そう思うほかないので、そう思うことにしてます。

春と逝くなるなら虚子と願ひつつ 頑是

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?