遠藤周作① —遠藤周作のキリストと悪魔—

はじめに

今回は私が中学生の頃から大好きで、ヘルマン・ヘッセとともに私の精神を支える柱である作家の遠藤周作についてです。彼の一冊の本について書こうとすると終わりが見えなくなりそうなので、テーマを定めて横断的に何冊かの本について書こうと思います。

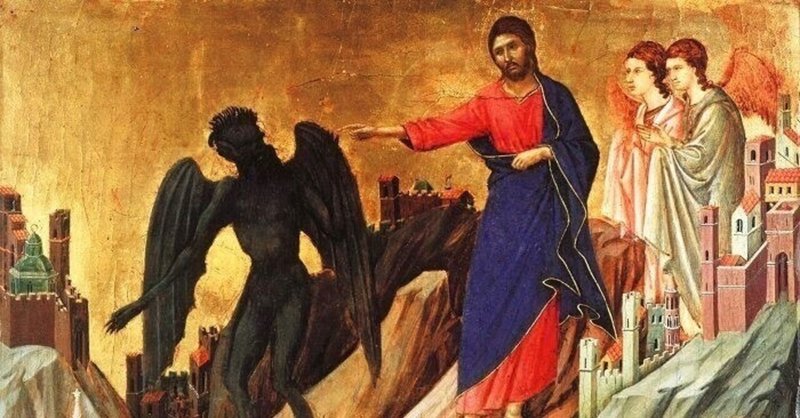

第1回目は、遠藤周作のキリスト教観の根底に関わる「キリスト」と「悪魔」の描き方について考えました。あくまで、広い意味を持つ「神」ではなく、人間として生きたイエスにについてです。

作品は主に『キリストの誕生』『白い人』『深い河』を取り上げます。

作品を読んでいないと分かりづらい部分もあるかと思いますが、ここで筋を全て書くわけにはいかないのでご容赦ください。

1. 遠藤周作とキリスト教

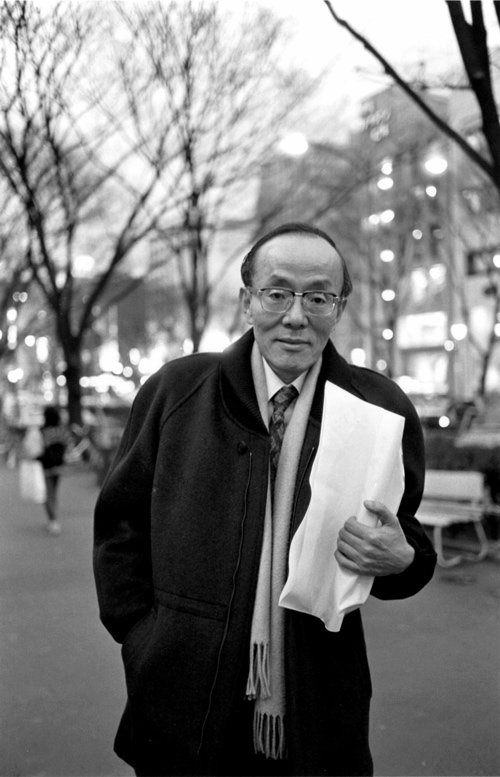

まず、作家 遠藤周作とキリストについての簡単な紹介をする。

遠藤周作(1923-1996)は両親の離婚後、教会に通いだした母親によって12歳で洗礼を受けた。

この物心つかぬ頃の洗礼は、後々になって徐々に遠藤の中の問題意識となっていった。評論をはじめてフランスに留学し、西洋のキリスト教文学を多読した遠藤だったが、自身にとってのキリスト教は「合わない洋服」であったことを告白している。

そしてその意識が、日本の風土と西洋のキリスト教を対比させるような作品を数多く生み出したのだ。

2. みじめなキリストと弱い自己

2.1 人間イエスの生涯

遠藤周作のキリスト観を特徴づけるのは、なんといってもキリストが人間の弱さや醜さ、卑怯さにとことん寄り添う性質を持っていることだろう。

しかし遠藤はまた、生前のイエス自身をも決して輝かしく目立ってみえた存在ではなかったと解釈する。

『イエスの生涯』や『キリストの誕生』には遠藤周作流の「みじめなイエス」がこれでもかと描かれている。

また最晩年に書かれた『深い川』では、イザヤ書の中の一節を小タイトルにしている。(『「深い河」創作日記』によると、むかし彼自身が書いたルオーの評論の中でこれを引用したことを思いおこし、挿入したようである。)

遠藤はこれを人間イエスについて考える際の指針にしていた。

下記がそのイエスについての一節である。

彼は醜く威厳もない。みじめで、みすぼらしい

人々は彼をさげすみ、見捨てた

忌み嫌われる者のように、彼は手で顔を覆って人々に侮られる

まことに彼は我々の病を負い

我々の悲しみを担った

人間として生きたイエスは、「地上的」なメシヤを求める大衆の期待を裏切り、最期には弟子の大半からも見棄てられて孤独のうちに死んだ。

遠藤はこのような、ともすれば異端的ともいえる人間イエス像を生涯持ち続けていた。

2.2 イエスと出会った人間

さて、遠藤はこのような生涯を送ったイエスに対する当然の疑問を『キリストの誕生』の中で問う。

無力だったこのイエスがなぜその死後、神の子とみなされたのか。彼が十字架にかけられた時、見棄てて逃亡したあの弟子たちがその後なぜ、命をかけてイエスの教えを広めようとしたのか。イエスはなぜ無力なるイエスから栄光あるキリストに変わったのか。弱虫だった弟子は何故、強い信念の信仰の持主になったのか。

遠藤は弟子たちをはじめとしたイエス以外の人間にスポットを当てることで、逆説的にイエスが「キリスト」たる経緯を考えはじめたのである。

彼がこのように考えるようになったきっかけは、自身の病の経験であろう。

遠藤周作は73歳でその生涯を終えたが、そのような年まで生きられるとは到底考えられぬほどの大病を幾度も経験した。

その経験が彼の死生観や宗教観に多大な影響を与えたことは、遺された日記や様々なエッセイにも書かれている。

大学卒業後、徐々に評論家としての頭角を表していた遠藤は27歳でフランスに留学する。現地でキリスト教や仏文学への造詣を深め、成功裡に日本へ帰国することを夢見ていた彼であったが、翌年に肺結核を起こして吐血、異国の地で身体も思うように動かせなくなってしまう。下記は1951年、遠藤が28歳の時の日記の引用である。

十二月二十三日

血痰はつづく。あと十年だけでも生きたい。このままで死にたくないのは、まだ、この地上がどういうものかわからないからだ。(中略)

路を歩いている時「みむねのままに…」という言葉が口をついた。もし主が、ぼくをぼくの人生の全てを御存じなら主はこの運命を与えたもうたのだ。しかし、みむねのままにと呟く事は今のぼくに何と辛いか。

十二月二十四日

(前略) 病気、孤独、たったそんなことにも耐えられぬ程、卑怯で弱い人間なのか…

遠藤はまず、人生から逃げ出したいものの神の罰を恐れて自殺もできない己の弱さを痛感する。しかし、「全てを御存じ」のはずの神も沈黙を守っている。神がもし全能で過ちを犯さないというのなら、なぜ自分やあの人があんな目にあうのか、という疑問は誰しも感じたことがあるであろう。

しかし、それは何よりも人間イエス自身が感じたことだったのではないか。

そう、「まことに彼は我々の病を負い 我々の悲しみを担った」

私は、遠藤はこの痛切な体験を通して、より自身に近いキリスト像を確立していったのではないかと考えている。

晩年の傑作『深い河』には、主人公が何人も登場し、それぞれの物語が交錯しながら展開しているが、1人の主人公につき1人、キリストの比喩ととれる人物が描かれている。福音書の中のいくつものキリスト像が多様な形をとって現れているのだ。

私はそれぞれの主人公にとっての「キリスト」の役割を次のように推測する。

沼田にとっての動物たち

→奇蹟、なぐさめ物語木口、塚田 にとってのガストン(『おバカさん』にも登場する)

→罪の告白、赦し美津子にとっての大津

→磔刑磯部にとっての妻

→転生、復活

悪魔(もしくはインドの女神カーリー)としての役割をもつ美津子以外の主人公は、イエスに付き従った弟子の役割である。

主人公たちにとって、それぞれの「イエス」は決して初めから重要で魅力的な人物ではなかった。むしろ愚かでノロマなもの、自分よりも立場が弱いものとして現れている。

しかし、何かのきっかけで彼らは彼らにとっての「キリスト」を見る。そしてその交流はそれぞれの人生に決定的な影を残す。救われた気持ちになる者も、迷い続ける者もいる。

イエスのような存在があっても、我々の人生における主役はあくまで我々である。そのことを遠藤はそれぞれの全く異なる人生を描く中で伝えているような気持ちがする。

3. 空虚な悪魔

3.1 悪魔像の変容

遠藤周作の作品では、かなりはっきりと登場人物の役割が定まって描写されており、大きく イエス、弟子たち、悪魔 に分類することができる。

初期の傑作『白い人』の中で悪魔の役割を持った主人公は斜視であり、容貌が醜いことから転じて、美しいもの(肉体であれ思想であれ)を破壊することに仄暗い情欲を覚える存在として描かれている。

それがその後の悪魔的存在である『真昼の悪魔』の主人公や『深い川』の美津子は、女性としての魅力ある存在として描かれていく。

それらの女性たちは乾ききっている。現世に深く疲れ切っているようである。『白い人』の主人公が神の愛を熱心に否定するのに対し、彼女らは愛そのものを知らない、知ることができない性格に変化している。

この変化は現代風の宗教物語じみた性格から彼の小説を引き離し、純文学としての深みを与えたように思う。

3.2 悪魔が欲しいもの

悪魔の役割とは、神性の否定であり、人間を神とは違う方向へ誘うことである。しかし、心理学や精神世界を扱う本でよく言われるように、何かや誰かを否定する行為とはその対象に執着することを前提としている。

『白い人』では

主人公=悪魔

マリー・テレーズ=ユダ

ジャック=イエス

という構図が本文中でもはっきりと示されているが、『白い人』の主人公はジャックに強い執着心を持ち、彼の英雄願望を打ち砕くことに躍起になっている。

ナチスドイツ占領下のフランスで、フランス人でありながらゲシュタポの手先となった主人公は、捕えられるも口を割らないジャックの前で、マリー・テレーズを凌辱する。

しかし、ジャックはその最中で自分の舌を噛み切って自殺してしまう。下記はそのことを知った時の主人公の心象である。

悲哀とも寂寞ともつかぬものが胸をしめつけはじめた。(中略)

まるで、私がジャックをながいこと愛しつづけ、その愛に裏切られ、喪ったような気持ちだった。

そうか、舌をかんだのか、ほんとうに私はそれを予想していなかったんだ。自殺はカトリック教徒には、絶対に行ってはならぬ大罪であったからである。

ゴムは強い力を加えられることで、その強度を証明することができる。大事に扱われるようではその素材の特性は分からない。

極限の状態、人間が神の存在を信じられないような状態にこそ神性が現れるというのは、『沈黙』にも引き継がれていく遠藤周作作品の主要なテーマである。

『白い人』の中で主人公はキリストが磔にされたような極限状態にジャックを追い込み、彼なりの回答を迫った。だがジャックはあんなにも勤しんでいたカトリック世界の禁忌を冒して現世から逃れてしまう。そのことに主人公は苦しむのは、彼自身が最もジャックの神性を信じたかったからではないのか…

親の愛情を感じられない青少年が非行に走るように、恋人の愛情を疑う女が自傷をするように、また社会から見捨てられたと感じた人間がテロや殺傷を起こすように、マイナスに捉えられる事件の多くは実は相手からの注意と愛を証明されたいという願いから生じている。

最も強く神を思い、乞い願うのは悪人であるという思想もまた遠藤作品に通底しているのではないか。遠藤は人間の宗教性を、外見のみの宗派に限定するのを快しとせず、人間の無意識下に潜む働きであると様々な場所で発言しているため、神を忌み嫌う 悪人・悪魔 の中にもある宗教性を描きたかったのではないかと考えられる。

以上です。もっと書きたい部分、直したい部分もありますが、提出することに意義があります。遠藤周作についてはこれからも色んなテーマで書いていこうと思います。

お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?