【20,000字大公開!】『死ぬまでにしたい3つのこと』試し読み

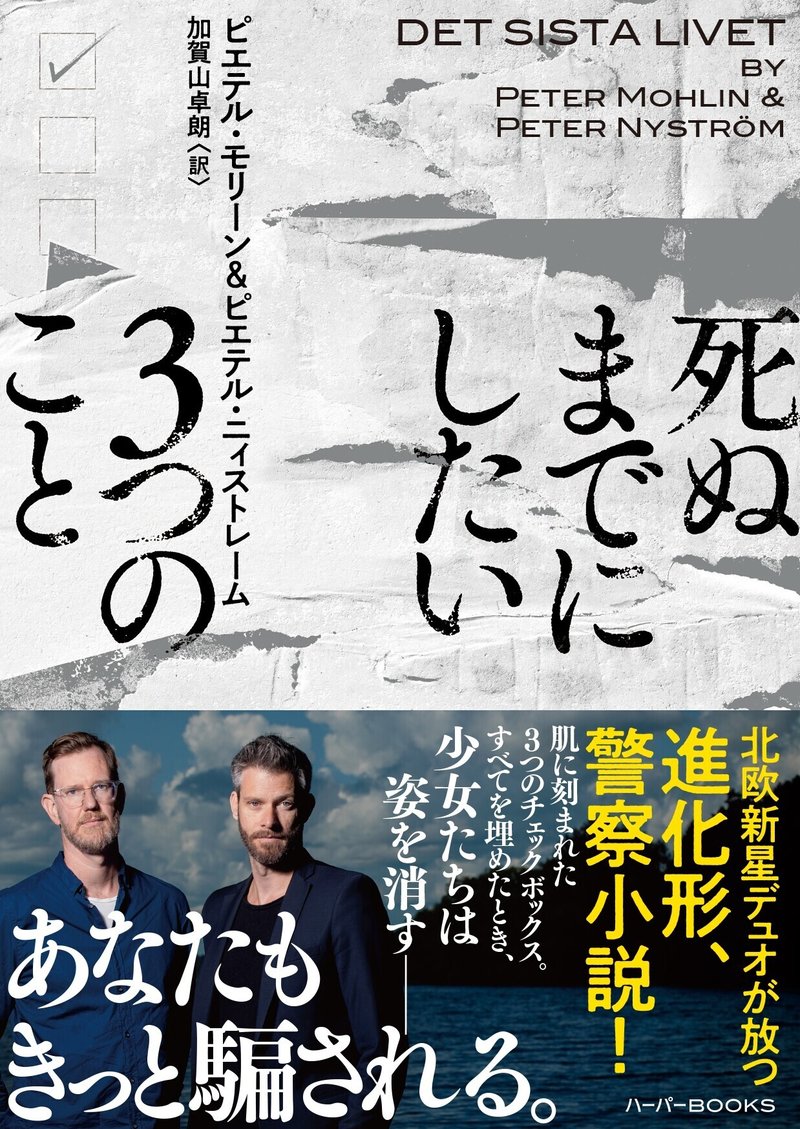

コロナ禍のスウェーデンでオーディオブックベストセラー第1位を獲得、2020年クライムタイム・アワード新人賞を受賞し、日本を含む16カ国で版権が即売れした超話題作! スウェーデンの新星デュオが贈る『死ぬまでにしたい3つのこと(原題:DET SISTA LIVET – THE BUCKET LIST)』を3月17日に刊行します。

今回、発売前に約20,000字の試し読みを大公開!

それではお楽しみください📖

『死ぬまでにしたい3つのこと』

ピエテル・モリーン & ピエテル・ニィストレーム[著]

加賀山卓朗[訳]

1

ボルティモア、二〇一九年

彼はベッドに横たわって白い天井を見上げていた。変色した石膏ボードの形がだんだんはっきり見えてきた。ボードの染みは幽霊のように見える。あるいは、風船に。子供が描きそうな模様だった。

ジョンは、睡眠と覚醒の狭間にいるのだと思った。ふたつの世界のあいだをどのくらい漂っていたのかは見当もつかない。

どこにいるのか確かめようと首をまわしはじめたとたん、苦痛の波に襲われた。その波は後頭部を発生源として、体全体に広がった。目を閉じ、自分のなかのどこかに避難場所を見つけようとしたが、そんな場所はなかった。

最悪の痛みが薄らぐのを待ち、視覚以外の感覚を用いて部屋の様子を探ることにした。洗浄剤のにおいがする。しかし、その手の製品にありがちな人工的なにおいではない。レモンでも牧草の花でもなく、たんに清潔な病室のにおいだ。

左側で信号音がするのに気づいた。数秒おきに同じ音がくり返されている。おそらく頭と同じ高さにある機器からだ。

片手でゆっくりとベッドのスチール製の枠をつかみ、指をその先に這わせていくと、ケーブルのようなものに触れた。それを取って、見える位置まで持ち上げた。

ケーブルの先端に赤いボタンのついたプラスチックの円筒があった。ボタンを押して、何かが起きるのを期待した。ほんの数秒後、ドアが開く音がして、足音が近づいてきた。白衣を着て髪を頭のうしろに丸くまとめた女性が、ベッドを見おろして身を屈めた。

「目が覚めた、ジョン? わたしの声が聞こえます?」

彼がわずかにうなずくと、笑みが返ってきた。

「あなたはいま、ボルティモアのジョンズ・ホプキンス病院にいます」彼女は言った。「胸に受けた銃弾の傷を治療するために手術をおこないました」

看護師の声を聞くうちに、手術後の痛みもあるのに気づいた。首のものほど爆発的ではない、鈍くてしつこい感じの痛みだ。あたかも痛みの第二層のようだった。

看護師は彼の状態を説明しつづけた。二十四時間前に緊急治療室に運ばれてきたときには失血がひどく、意識はなかった。その後手術をおこない、医師たちがなんとか内出血を止めた。銃弾は二発。どちらも急所からはずれて、体を貫通していた。

「水を」ジョンはやっとのことで言い、自分の声の弱々しさに驚いた。

看護師は机からストローの入ったカップを取り、彼の唇にストローを持っていった。ジョンは懸命になりすぎて、飲みこめない量の水を吸ってしまった。きこみ、白衣の女性にナプキンで顎をふいてもらわなければならなかった。

「まっすぐ横になっていると飲むのはむずかしいわ。少しベッドを起こしましょうか?」

ジョンはうなずいた。

看護師が壁のボタンを押すと、ベッドの頭のほうが少し持ち上がった。

ようやく部屋のなかが見えた。ベッドの左側には車輪つきの点滴スタンド。透明なチューブが三本、肘の内側のカテーテルにつながって混合の薬液を注入している。先ほど聞こえた信号音は、呼吸と酸素濃度の監視機器が発する音だった。

ふたつの窓にかかったカーテンは薄く、外の光を採り入れすぎていた。廊下に出るドアにもガラス窓がついている。上のほうにあって大きいので、部屋の外で警官が警備に立っているのが見えた。

恐る恐る首を反対側に向けると、もうひとつベッドがあった。病室にいる患者は彼ひとりではないようだった。

その顔を見て、ジョンの首のうしろでまた痛みが爆発した。

そこ─ほんの数メートル先─にいたのは、二十四時間前に彼の首のうしろに銃口を突きつけた男だった。

2

カールスタ、二〇〇九年

またボイスメール。ヘイメルにはわかっていた。もうすぐ真夜中だが、彼がかけていることは妻のシッセラも承知している。彼女の携帯電話は掌に張りついたも同然で、四六時中呼び出し音が鳴るのだ。ひとつの大陸でビジネスが終われば、次の大陸で始まり─そして部隊が司令官を必要とするとき、彼女はつねに期待に応える。

しかし、夫であるヘイメルがつかまえたいときには、あえて電話に出ようとしない。ビジネス用語で言えば、彼の通話を選別している。会社の経営陣の誰かから携帯電話を借りて、シッセラにかけてやろうかと思うこともあった。電話に出るか試すだけのために。

ヘイメルは巨大なピクチャーウィンドウの外を見て、湖面がすっかり暗くなっていることに驚いた。まもなくエメリーがストックホルムに戻って、夏が完全に終わる。夏至の一週間前に駅に車で迎えに行ったときには、わが娘だとはわからないほどだった。あまりに早くきちんとした大学生になったので、いまどういう恰好をしているか、ほとんど憶えていなかったのだ。

前年の秋にエメリーがストックホルム商科大学にかよいはじめると、シッセラは当然ながら大喜びした。過去はすべて忘れられ、いまやファミリー企業の跡取り娘が最高学府で学んでいる。しかし、ヘイメルはそこまで確信していなかった。この夏はずっと娘との関係修復に力を注いだ。いろいろあったものの、エメリーの信頼を取り戻そうと本気で努力した。しかし、エメリーが彼に心を開くことはついになかった。

シッセラにもう一度電話をかけた。どうして出ない? 一時間に三回もかければ大事な用件だとわかるだろうに。

ヘイメルはアイランドキッチンのまえに坐り、さんざんだったその日一日を振り返った。まずは朝食時の口論から。一学年を通して、ストックホルムからのエメリーの報告は順風満帆だった─試験の成績もよく、同じ講座の人たちとも仲よくやっている。だがヘイメルは妻に、試験結果は疑わしいとひそかに告げていた。エメリーには彼の失読症が遺伝している。失読症でどれほど苦労するかは、彼自身が建築学の理論を学んだ際に身をもって体験していた。シッセラは彼の悲観論を手で振り払い、どうして自分のひとり娘をもっと信頼してやれないのと戒めたのだった。

しかし昨日、砂上の楼閣は崩れ去った。シッセラの仕事仲間に大学の学長の知り合いがいて、エメリーの学校生活に不安があると伝えてきたのだ。講義にもあまり出席しておらず、このところ廊下でもめったに見かけない、と。むろんシッセラは学長に電話をかけ、しつこく粘って、哀れな相手から娘に関する正直な話を聞き出した。二学期で取得可能な六十単位のうち、エメリーは二十四単位しか取得していなかった。しかも直近二回の試験は受けてすらいない。

朝食は反対尋問の場となり、エメリーは自分の嘘を突きつけられた。ヘイメルは妻を落ち着かせようとしたが、シッセラはここ数年の娘の精神状態を忘れてしまったかのようだった─自分たちが娘を永遠に失いかけていたことを。

結局エメリーは自分の部屋に消え、朝のうちにリュックサックを担いで家から出ていった。すぐあとでシッセラも出ていき、家族と思われたものの残のなかにヘイメルを残した。いつものように、みながいなくなったあとで彼ひとりが後片づけをするのだ。

午前中はワインセラーの整理を試みた。ここ数カ月は在庫の確認をサボっている。ワインの目録を更新しておかないと保険が適用されなくなる。セラピーの効果があったのだろう、金曜の運動メニューに指定された十二キロのランニングに出ようと靴の紐を結んだときには、だいぶ気分がよくなっていた。が、それも長続きしなかった。ひとりで作って食べた夕食のあとで、娘の新しい生活に関する最後の幻想が微塵に打ち砕かれたのだ。

ヘイメルはエメリーの部屋に入った。のぞき見をするつもりはまったくなく、ただそこでしばらくすごしたかった。エメリーがストックホルムに移ってから、ふたりで世界を相手に闘ったことを思い出すよすがに、ときどきそうしていた。

机のいちばん上の抽斗を開けたのは、ほんの出来心だった。きちんと閉まっていなかったから、閉めようと思ったのだ。少なくとも自分にはそう言い聞かせた。だが実際には開けて、即座に古い宿題プリントの束に反応した。いかにもわざとらしくしまわれていて、紙の束を持ち上げると、そこに白い粉の袋があった。

粉は底のほうに少ししか残っていなかった。中指で取って上唇に当てるなり、化学物質の苦い味がした。コカインだ。

そのときから、おそらく回は娘に電話をかけているが、エメリーは出ない。このことはどこか心の奥底で疑ってはいたものの、自分の目で確認したくはなかった。新しいエメリーは完璧すぎた。療養施設のセラピストからは、精神不調からの回復は山あり谷ありで長くかかると何度となく言われたものだが、彼の娘は〈ビョルクバッケン〉滞在で奇跡的に治したように見えた。ドラッグを覚え、何かと感情をむき出しにする十九歳の娘が、その施設のドアをくぐり、出てきたときには、商科大学に入って家業を継ぎたいと願う若い女性になっていたのだ。それもわずか半年で。

ヘイメルはアイランドキッチンから離れて、あてどもなく家のなかを歩きはじめた。革靴の底が白一色の寄木張りの床でキュッキュッと鳴った。かぎりなく無人のパーティにいるただひとりの客のように感じた─部屋着とスリッパで歩きまわればいいところを、シャツとジャケットで着飾りすぎている。ここにはほかに誰もいないのに。

ミラノで買ったベージュのチノパンと、黒いポロシャツに着替えた。シャツは引き締まってたくましい細身の上半身にぴったりだった。これについてはランニングに感謝してもいいだろう。四十歳でこれほど贅肉のついていない男はそうそういない。たしかに髪の生え際は後退し、目のまわりのしわは目立つようになったが、年齢とともに威厳が増した自分の顔が気に入っていた。

シッセラと夫婦でストックホルムのプレミア試写会に呼ばれたときには、こっそりゴシップ誌を買い求めることもあった。そこの写真に取り上げられる人間であることが誇らしく、よく自分とシッセラを同年代のほかのカップルと比較していた。ビュールヴァル夫妻は、輝かしい地位と趣味のよさで一頭地を抜く存在だった。

ヘイメルはキッチンに戻った。サンドイッチを作ったが、半分しか食べられなかった。エメリーのことを何度も考え、いまどこにいるのか気になってしかたがなかった。朝、家を出ていったときには怒りすぎていたが、いまは怒りも峠を越えて落ち着いているだろう。娘と静かに話す機会がどうしても欲しかった。

娘の部屋にまた戻って、ベッドに腰をおろした。ふいに、新しいエメリーと古いエメリーがどれほど相容れないかに気づいた。白いブラウスとカシミアのセーターの隣には、黒いフードつきパーカーとバンドTシャツがかかっている。床のバーバリーのバッグの横に、アナログレコードの入った黄色い箱が置いてある。もっとも対比が目立つのは、革のケースに入ったスマートなMacBookと、その横のタワーPCだった。PCにはモニター三台と戦闘機パイロットが使いそうなヘッドセットがついている。

机の上方に飾った写真も別の時代を思い出させた─ヨンショーピングの〈ドリームハック〉(eスポーツの世界最大級のイベント)に初めて参加した〈ストライカー・チックス〉の集合写真だ。エメリーは右端で、チームのほかの女の子たちより頭ひとつ分、背が高い。当時はブロンドの髪を濃く染めてショートのページボーイにしていた。化粧はきつめで、上唇にはピアスがふたつ。あのピアスはシッセラを激怒させた。

ヘイメルは写真から目をそらした。またランニングに行きたくなった。ひたすら体内のエネルギーを発散させて、口のなかに血の味を感じたかった。ほんの短いあいだでも、意気地なしのアメーバになった自分を忘れたかった。

そのとき、階下でドアが開く音がした。タイルフロアにバッグがドサッと置かれ、コートかけのハンガーがぶつかり合って鳴った。そしてくたびれた足音が階段を上がってきた。

「水を一杯ついでもらえる、あなた?」

ヘイメルはシッセラに会いにキッチンに入った。ちょうどハイヒールを脱いで、隣のリビングルームのソファに坐りこむところだった。呂律がまわらないほどではないが、明らかに酔っている。

「わかった」ヘイメルは言い、ひと晩じゅう彼女が電話に出なかったことへの苛立ちを表に出すまいとした。エメリーには父母の支援が必要だ。ここでまた喧嘩をしている場合ではない。

冷蔵庫のドアについたウォータークーラーにグラスを押しつけた。炭酸入りの冷水が注がれているあいだに、ヘイメルはソファにいる妻を観察した。プラチナブロンドの髪のひと房は、何度耳のうしろにかけても、またまえに戻ってくる。貴族を思わせる鼻の形に本人がしごく満足しているのはわかっている。ただこのところ、顎をやたらとなでては、美容医が最後の手術で肌のしわをとりすぎた、見た目が四十すぎの女性には不自然になってしまったとこぼしている。ヘイメルは何も言わなかったが、心のなかで、それが整形手術というものだろうとつぶやいた。自然に見えることを望むなら、顎はそのままにしておくべきだった。

コーヒーテーブルを濡らさないように、ヨセフ・フランクの絵柄のコースターに水のグラスを置いた。

「ありがとう」シッセラは言って、ひと息でグラスの半分まで飲んだ。「遅くなってごめんなさい。打ち合わせが永遠に続いて、そのあとワインの試飲会があるのもすっかり忘れてた。あなたのために何本か持って帰ったわ。今度来た取締役が南アフリカのブドウ園の共同所有者でね。あなたが大のワイン好きだってことを話したら、一ケース持っていけってずいぶん言われて」

「その人に私からも感謝のことばを伝えてくれ」ヘイメルは言って、〈ラミノ・アームチェア〉に坐った。

妻のしたことが無性に腹立たしかった。うちのセラーにあの小ずるい商売人のボトルを入れる価値があるなどと、どこで勘ちがいしたのか。私がワインのコレクションにどのくらい気を配っているか、わかっていないとでも言うのか。いまわずかに残っているスペースは、秋のサザビーズのオークションでできれば手に入れたいボルドーワインのためにとってあるのに。

「今夜、エメリーから何か連絡は?」彼は訊いた。

「ないけど」シッセラは言った。「家にいないの?」

ヘイメルは黙って首を振った。妻は片足をソファに上げて、自分でマッサージをしはじめた。はき心地の悪い靴で一日じゅう働いたあと、ヘイメルにマッサージを頼まなくなったのはいつからだったか。思い出せなかった。

「あの子はいま、よくない」彼は言って、立ち上がった。

ついてくるように手招きして、いっしょに娘の部屋に入った。抽斗を開け、コカインが残った袋を指差した。

「これはわたしの想像どおりのもの?」シッセラが言った。

ヘイメルはうなずいた。

「見事にだまされたものよね」沈黙が流れたあとで彼女は言った。「まずは大学に関する嘘の数々。それからこれ。やめるって約束してたのに」

「われわれがお人好しだったな。簡単にはやめられないと考えるべきだった」

「わたしがお人好しだったのよ。そう言いたいんでしょ。あなたは最初から、あの子が正しい道に戻るとは信じてなかった」

まさにそうだった。だが、導かなくても彼女がひとりでその結論に達したのはうれしかった。

「電話に出ないんだ」ヘイメルは言った。「ちょっと捜してくる」

「それは本当にいい考え?」シッセラは応じた。「たぶんもうすぐ帰ってくるわよ。そのときにはいっしょにいてほしい。あの子はわたしよりあなたの話をちゃんと聞くから」

ちがう、とヘイメルは思った。たしかに聞いていたこともあるが、それは〈ビョルクバッケン〉のまえの話だ。

いつものように、彼はシッセラの決定にしたがった。ふたりは、気持ちが落ち着くと彼女が言うカモミール・ティーを飲んだ。一時をすぎ、娘がいっこうに帰ってこないので、シッセラは寝室に引きあげた。ヘイメルはソファで上がけをかぶって丸まった。エメリーが忍び足で通りすぎようとしても、目が覚めるだろう。今度こそあの子にしっかり話そうと自分に誓った。心のどこかに昔のエメリー、自分を信頼してくれていたエメリーがいた。今度こそ、彼女を裏切るまいと思った。

3

ボルティモア、二〇一九年

あの男が寝ていた場所は空いていた─ベッドはもうない。彼の体につながれていた機器はスイッチを切られ、壁際の台車にのっていた。

男の顔を見て、ジョンはなぜ自分が病院にいるのかを思い出し、ふたたび意識を失った。次に目覚めたときには、窓の外は暗かった。昼だったのが夜になり、もう真夜中かもしれないが、時計がないのでわからなかった。

看護師がまた現れた。ベッドの横に立って、心配そうな顔つきだった。意識喪失はふつう上半身への銃創では見られないので、医師を呼んできたいと言う。ジョンは抵抗した。頭痛はもうないし、胸の痛みもモルヒネで治まっている。それでも看護師はためらっていたが、しまいにあきらめた。

「隣に寝ていた男は?」ジョンは訊いた。

「また手術です。最初のがあまりうまくいかなかったから、先生がもう一度見てみたいと─」看護師はそこで口を閉じた。

おそらく、もうひとりの患者についてしゃべりすぎたのだろう。病院内の守秘義務は厳しい。彼女は実際に世話している患者のことをどのくらい知っているのだろうか、とジョンは思った。病室の外に警察の護衛がつくことは、ジョンズ・ホプキンス病院の日常ではとうていありえない。

まためまいがしたら、かならずナースコールで呼ぶと彼に約束させたあと、看護師はおやすみなさいと言った。ジョンは彼女が部屋から出ていくのを見送って、目を閉じた。あの男の顔を見たとき、ボルティモア港の記憶の断片が突如として意味を持ったのだった。体全体が激しく抗議し、後頭部の痛点がうずきはじめたが、ジョンはかまわず、人生が終わると確信したあのコンテナのなかへと無理やり自分を引き戻した。

ほかのよく知った顔に交じって、アベーズがいた。もちろん、ガニルも。ガニルはつねにいる。みなを集めたのはガニルだった。いま彼は一同の先に立ち、港の北端に向かってコンテナの迷路を抜けていく。ついにあるコンテナのまえで足を止めると、バーをはずし、重い扉を左右に開けた。

ガニルはすぐそばにいたアベーズにうなずき、入れと指示した。ジョンと残りの者たちが続いた。彼らはコンテナの壁沿いに並び、ガニルが最後に入って扉を閉めるところを見ていた。ロックシステムがうまく動かなかったが、ガニルが腰で押すと、ボルトが正しい位置に入り、まだわずかながら射していた初春の陽光を完全に閉め出した。

一瞬後、コンテナの天井の弱い明かりがついた。ジョンが見上げると、建築現場用のランタンがフックからさがっていた。ガニルは数歩前に出て、ランタンに手を伸ばし、フックからはずして自分の胸のまえに持ってきた。冷たく白い光に顔を下から照らされて、意地の悪い幽霊のように見えた。

「坐れ」

ジョンはまわりの面々をちらっと見た。汚れた床に腰をおろすのは変な気分だった。

「坐れ」ガニルはくり返した。

今度は男たちもしたがい、波形の鋼鉄の壁に背中を預けた。ジョンはシャツ越しに金属のぞわっとする冷たさを感じた。

「なんのつもりだ」アベーズが訊いた。

もしジョンがガニルにそんな訊き方をすれば、それだけで頬に平手打ちを二、三発食らう。だが、アベーズはちがった。アベーズは彼より長く働いているし、グループ内での地位もちがう。

「こんなことになるとは思わなかったが、おまえたちの誰かが秘密を外にもらした」

ジョンは自分の顔が陰に隠れているのでほっとした。ガニルがしゃべっているあいだ、こちらの表情を読まれることはない。ボスの巨大な手で首を絞められる夢を見たことは数知れなかった。喉仏のすぐ下に親指がふたつ当たり、息ができなくなるまで押さえつけられる夢を。

「確かなのか?」アベーズが先ほどより低い声で言った。

「くそ百パーセントな。仕入れを麻薬取締局に止められてまずいことになってるのは知ってるな。そこでおれは思いついて、空路で配達があるという偽の情報をおまえらに流した。そしたらポリ公どもがどの荷箱を開けたと思う?」

ガニルは建築現場用のランタンを懐中電灯のように横に振って部下たちを照らした。光が顔から顔へ数秒ずつとどまりながら移動した。

「何か知ってるやつがいたら、いまが話しどきだぞ」ガニルは脅す口調で言った。

ボスの黒い目が通りすぎるとき、ジョンは額の汗をぬぐおうとしたが、手が動かなかった。脳の指令が伝わらない。体のどこかが壊れていた。

またガニル。怒声がコンテナのなかに響きわたった。

「答えやがれ!」

誰も、何も言わなかったので、ガニルは上着の内側のホルスターから拳銃を抜き、すぐまえの床に置いた。それを強く蹴ると、銃は水平にまわりはじめた。ジョンは銃身の回転を目で追った。最後の一回で銃口が彼のほうを向きそうになった。が、最終的には通り越してほかの男のまえで止まった。

ガニルは銃を拾ってホルスターに戻し、ランタンを天井のフックにかけた。それから胸の悪くなるルーレット・ゲームの敗者を引っ張り上げ、そのままコンテナの出口まで引きずっていくと、空いているほうの手で扉を開けて、その男を突き飛ばし、外のアスファルトに落とした。

ガニルはなかの男たちの顔を振り返った。少し落ち着いたような表情で、いまの拳銃のゲームは冗談だったと言わんばかりに、にんまりとした。

「密告したやつがわかるまで、十分おきにひとり撃つ」ガニルは言い、外に出ていった。

重い扉がまた閉まる音がジョンの耳に轟き、明かりはランタンの白い光だけになった。その直後、コンテナの外で銃声が立てつづけに二回響いた。

続く沈黙は重苦しかった。鋼鉄の壁四面に囲まれた男たち全員が息を止め、誰も最初に吐き出す人間になりたくないと思っているかのようだった。扉のいちばん近くにいた男が、その圧力に耐えかねて、ついに口を開いた。

「みんな落ち着け。誰も撃たれてなんかいないさ。弾は地面にめりこんでる。荷物が奪われたなんて、あんなのは戯言だ。ここには、サツにしゃべったりする馬鹿なんかいないだろ、え? ガニルはいつも心配しすぎなんだよ。おれたちを試そうとしてるだけだ」

ジョンは彼のことばを信じそうになった。説得力があって、信頼できた。こんなことはすぐに終わって、あとで笑い話になるにちがいない。ボスは、パターソン公園の脇でいとこが経営しているあのしけた店で飲み物をおごってくれるだろう。

ジョンは脳からもう一度右腕を上げる命令を出そうとしたが、やはり神経系統はストライキ中だった。

「あんたはどう思う、アベーズ? 古株だろ」もっと遠い薄暗がりから別の声が言った。

アベーズは自分の考えに集中しているようで、ほかのことなど気にしていられないというように肩をすくめた。

ロックシステムがまた音を立てた。日光が細く射しこみ、だんだん広がって、扉が半分まで開いた。何かがコンテナに押し入れられ、光がまた消えた。鋼鉄の壁の向こうから、ガニルの声がかすかに聞こえた。

「あと五分だ」

何人かが跳び上がって、入ってきた体のまわりに半円を作るのが見えた。ひとりがそれを揺すって反応を確かめた─最初は恐る恐る、次いで乱暴に。すると顔ががくりと横を向き、立っている男の脚のあいだから、一方の目がジョンを見つめた。もう片方は撃ち抜かれていた。

まわりの人間を落ち着かせようとしていた最初の男が、コンテナの反対側の端に駆け寄り、うるさい音とともにくり返し吐いた。胃液と半分消化したファヒータのひどいにおいが、たちまち狭い空間を満たした。

数人が怒鳴りはじめ、何やかやと責め合った。ジョンは床に張りついたように動かず、頭のなかの考えをまとめようとしたが、五秒ごとにくるくる変わる思考をつなげて意味のあるものにするのは不可能だった。

アベーズはコンテナの中央に立ち、殴り合いを始めたふたりの男を引き離そうとした。

「落ち着かないと全員死ぬぞ」アベーズは叫んだ。

ふたりはしぶしぶ闘うのをやめた。ガニルを止めるチャンスがあるのはアベーズだけだと思い至ったのだ。

「ガニルが戻ってきたら、密告者が誰か言う。ちくり屋を突き止めるまえに、ひとり死なせたのは悔しくてしかたないがな」アベーズは言い、また坐った。

ほかの男たちもどすんと坐った。コンテナのなかに奇妙な沈黙ができた。怯える男たちが壁沿いに並んで互いの視線を避けていた。ついにひとりが勇気を出して訊いた。

「誰なんだ?」

アベーズは首を振った。

「ガニルが戻ってからだ」

ジョンは、頭のなかで渦を巻いているごちゃごちゃの感情がどのくらい外から見えるだろうと思った。呼吸が浅く速くなりすぎて、熱を出した子供みたいにあえいでいたが、誰も彼に注意を向けなかった。みな自分自身に集中し、必死で考えていた─アベーズに密告者だと名指しされたときの反論を。ガニルはどちらを信じるだろう。

コンテナの扉がまた開き、死刑執行人が平然と床の死体をまたいで入ってきた。全員の目がアベーズのほうを向いたことに気づいたにちがいない。

「おれに言いたいことがあるのか?」彼は言った。

アベーズはためらわなかった。その声は力強く、何重もの軽蔑がこめられていた。

「しゃべったのは、こいつだ」と言って指差した。

ジョンは指が自分を差しているのを見た。即座に全員の視線を感じた。まわりの男たちの目には、憎しみだけでなく、かなりの安堵もあった。ジョンが負ければ、彼らの勝ちだ。第一の賞品は、明日の朝も目覚められるという栄誉。

だが、アベーズはどうして知っているのだろう。本当に知っているとしてだが。自分が告発されるのを避けるために、当てずっぽうでジョンを選んだのかもしれなかった。ジョンは仲間になっていちばん日が浅いから、それだけでも生贄になりやすい。

「確かなんだな?」ガニルが訊いた。

「ああ。一度小便に行くときに携帯を車に残してた。見ると、怪しいメッセージだらけだった。そのときには意味がわからなかったが、いまはわかる」アベーズは裏切り者にぺっと唾を吐いた。

ジョンは足のすぐ先に落ちた唾を見つめた。吐き気がしたが、なんとか抑えた。ガニルはいまの話を信じるだろうか。潜入者がそれほどあからさまに監督者と連絡をとり合うなどと思うだろうか。

思ったようだ。ガニルはジョンに銃を向けた。

「心が痛むよ─そんなものはほとんど残っちゃいないが」

ジョンは弁明したかった。目のまえの極悪人に、今後誰のことも信用できなくなるほどの嘘百を並べ立てたかった。しかし、体じゅうがそうなっているように、舌も麻痺していて、単語ひとつ発することができなかった。

「おれにやらせてくれ」アベーズが言った。「こいつを自分の手で永遠に黙らせてやれば、今晩気持ちよく寝られる」

ガニルは、わかったというふうにうなずいた。

「いいとも。好きにしろ」

アベーズはジョンを床から立たせた。ジョンにとっては屈辱的な死に方だった。重圧に対処する訓練も受けてきたのに、いまや無抵抗の動物よろしく処理場に引いていかれようとしている。ガニルが扉を開けて待っているまえで、アベーズが彼を外に引きずり出した。コンテナのなかで殺されなかったことだけは幸運だ、と心の奥で思った。少なくとも、最後に吸う空気は新鮮だ。

「ひざまずけ」アベーズが命じた。

ジョンは押し倒された。両手をまえに出して地面につき、背中をアベーズに見せる恰好になった。残りの男たちがコンテナに残っているのはありがたかった。死は個人のものだ。最後の瞬間を彼らと共有したくない。

振り返ると、ガニルが銃を手渡していた。アベーズが安全装置を解除する音がした。後頭部に銃口が当たり、そのまま顔を地面に押しつけられた。ジョンは隣のコンテナの下まで伸びているアスファルトのひび割れを目で追った。

これで終わり、最後だ─彼は確信した。

ドアのハンドルが押し下げられる音がして、ジョンの心のなかで上映されていた映画は停止した。目を開けると、看護師が入口からベッドを入れようとするのを、廊下にいる警官が手伝っていた。アベーズが手術から戻ってきたにちがいない。すぐにジョンは彼が動くか確かめようとしたが、目覚める気配はなかった。

看護師はベッドをジョンの隣に押してきて、患者をモニター機器につないだ。そこでポケットベルが鳴り、彼女はジョンと眠っているアベーズだけを残して部屋から出ていった。

ジョンはベッドからはみ出しそうになっている巨体を見つめた。身長はほとんど二メートル、体重は百キロを軽く超えているだろう。顔の色は青光りするほど黒い。頬のしわはジョンが以前気づいていたより深かった。上がけにのった太い両腕はジムで鍛えられたわけではない。力は脂肪の下に隠されているが、決して侮れない。ジョンには、ガニルがなぜアベーズを重用したかわかっていた。借金をなかなか返せない連中も、アベーズが交渉のテーブルにつくや、隠し財産が見つかることがよくあったのだ。

そのとき、たるんだ口からが出て、ジョンは跳び上がった。さらにが出て、アベーズは明らかに意識を取り戻しつつあった。

ジョンは体を起こして呼び出しボタンを押そうかと考えたが、アベーズが目を開け、彼のほうを向いたので、動きを止めた。大男がいま見ている相手を理解するまでに数秒かかった。そこで彼は弱々しく微笑み、言った。

「生きてたのか、え?」

ジョンは笑みを返した。

「ああ、誰に感謝しなきゃならないか、おれもあんたもわかってる」

4

カールスタ、二〇〇九年

ヘイメルは搾りたてのジュースを味見して、オレンジの質がよくないと思った。店に新しい種類のオレンジを置くようになったのだが、まえのものほど甘くない。搾り器を洗い、ジュースをグラスふたつに注いで、アイランドキッチンについて坐っていた妻にひとつを渡した。朝食はたいていそこでとる。東から光が入るのはそこだけなのだ。晴れた日には木々の梢の上に太陽が昇るのを眺めることができた。

間取り計画の最後に無理を言って窓を加えたのは正解だったとヘイメルは思っていた。地所はヴェーネルン湖に面しているから、すべての部屋に湖の景色を取り入れたいと考えるのは自然だが、ヴェルムランド地方の魅力は湖だけではない─森もある。ヘイメルはこの言い方が気に入っていた。このフレーズで建築業者を説得して、もう一度、間取りを変えさえたのだ。その代わりに、配管や壁の耐荷重に影響を与える変更はこれで最後だと約束させられた。しかしその約束も、すぐ翌朝、目覚めとともに主寝室と隣のバスルームの新しいイメージを思いついて、またしても破られることになった。

家を建てているときほど気分がよかったことはなかった。珍しくシッセラも口を出さなかった。ヘイメルが建築家の資格を持っているので、それを尊重してくれたのだ。長年建築の仕事そのものからは離れていても、知識は充分だった。

ヘイメルは妻がグラスを口に運ぶのを見た。手に老いが現れている。どれほど高価なミラクル・クリームも、美容手術も、手の老いだけは隠せない。女性の年齢を知りたければ、体のほかの部分ではなく手だけを見れば事足りる。放射性炭素による年代測定並みに正確だ。

そこでまた、エメリーのことを思い出した。

なんとか努力してほかのことを考えても、思考はすぐにエメリーに戻ってしまう。知らないあいだに肋骨を万力で挟まれ、ゆっくりと圧力を加えられているような感覚だった。外に出て、いつもの道を走りたかった。口のなかに血の味がするまで全速力で、どこまでも走りつづけたい。体を徹底的にいじめ抜いて、頭を麻痺させたかった。

「十時半よ」シッセラが言った。「何かしなくちゃ」

声は落ち着いているが、断固としていた。

「このジュース」彼は言った。「何か足りないと思わないか?」

「ヘイメル、嫌な予感がするの。部屋にコカインがあったこととか……」

「もうすぐ連絡してくるさ」ヘイメルは途中でさえぎった。

「また自傷行為をしたんじゃないか、それが心配。マグヌスのところかもしれないわ。この夏はよくいっしょにいるから。ヒューゴに電話してみる」

妻が携帯電話を持って書斎に消えていくのをヘイメルは見つめた。ヒューゴ・アグリンは〈アクヴェ〉社の財務部長で、シッセラの同僚のなかでヘイメルに話しかけてくる数少ないひとりだった。夫妻の家からそう遠くないところに家を建てていて、助言を求めてきたこともある。ヘイメルは喜んで助言した。あの会社で、ヘイメルに妻の金を使う以外のことができると考えている人間はまれだった。ほとんどの社員は、シッセラと同じ態度でヘイメルに接する─つまり、彼の風変わりな趣味にたいそう興味があるふりをする。子供にがんばれと拍手を送っておいて、大人同士の話があるからとドアを閉めるようなものだ。ヘイメルがワインセラーを見せたことのある社員は、ヒューゴただひとりだった。残りの連中はバローロ・リゼルヴァとカシス・スカッシュのちがいすらわからない。ワインセラーを見せるだけ無駄というものだ。

エメリーがヒューゴの息子と長い時間をすごしはじめたことをシッセラが喜ぶのも無理はなかった。エメリーの部屋の写真で互いの体に腕をまわしている〈ストライカー・チックス〉の娘たちより、マグヌスのほうが、あらゆる意味でつき合うのにふさわしいからだ。エメリーに聞こえないところでは、シッセラは軽蔑をこめて彼女たちを〝コンピュータおたく〟と呼ぶのが常だった。

マグヌス・アグリンについてどう考えるべきか、ヘイメルにはわからなかった。オイルでうしろになでつけたあの髪は、ヘンプトンズ(ニューヨーク州ロングアイランドの最高級住宅地ハンプトンズのもじり)の呼び名があるティーネースにぴったりだ。

地元紙《新ヴェルムランド新聞》のコラムニストが、ここをアメリカの富豪の居住地にたとえ、そのAの上にウムラウトをつけたとき、シッセラは腹を立てた。自分たちの住居地を馬鹿にしているというのだ。しかしヘイメルは、なかなかいいところを突いていると思った。つまるところ、両側にヴェーネルン湖の水辺があるこの小さな岬は、ほかならぬその新聞社のオーナーたちが住む地域だったからだ。

ティーネースに住むもうひとりの著名人は、何百万枚ものレコードを売り上げているダンス楽団の指揮者だった。その彼が隣の地所を買い上げ、充分立派だったまえの家が夏の簡素な別荘に見えるくらいの豪邸を建てたときには、ヘイメルも興を覚えた。反対したつもりはないのに、建設途中にスーパーマーケットで当人と会って挨拶を交わした際、音楽家のふだんのビロードのようになめらかなバリトンの声がどことなく緊張しているようだった。

NWT紙のコラムのタイトルは〝別世界〟で、カールスタの隣町ハンマレーの富裕地域だけでなく、スコーグハルの工場群がある一帯も取り上げていた。その界隈の社会経済状況はまったく異なり、住人たちは製紙用パルプの亜硫酸塩のにおいに耐えなければならない。

ティーネースからスコーグハルまでは遠くない。十キロもないが、ハンマレーに長年住んでいるヘイメルには、ふたつの町の距離はそれよりはるかに大きいことがわかっていた。異なる太陽系に属するふたつの惑星のように離れている。

ヘイメルが朝食の食器を片づけ、ちょうど洗い終わったころ、妻が書斎から戻ってきた。

「マグヌスはまだ寝てたわ。でも、起きたらすぐに訊いてみるとヒューゴが約束してくれた。昨日は子供たちが家でパーティを開いてたらしくて、そこにエメリーがいた可能性も高い、だから心配しなくてもだいじょうぶだろうって」

シッセラの声が少し落ち着き、不安な母親ではなく、会社の最高経営責任者らしくなった。しばらくひとりにしてもいいだろうとヘイメルは考えた。どうしてもランニングをしなければならない。体と頭がそれを欲していた。

十五分後、ヘイメルはいつものルートの出発点に立った。〈ガーミン〉の腕時計でGPSと心拍モニターが作動していることを確認し、イヤフォンをつけて、MP3プレーヤーをオンにした。今日は短めのルートにするから、一キロ三分四十秒のペースを維持しなければならない。

わずか百メートルほどで最初の長いのぼりが始まり、そこがひとつの分かれ目になる。調子がいい日には、両脚に湧いてくる力を愉しみ、地面の上を飛ぶような気分でどんどん丘を駆け上がることができる。だが、ほかの日には、のぼりきったときに乳酸がたまっているのを感じる。そうなると、きつい走りになることがわかるのだった。

腕時計を見ると、最初の一キロを速く走りすぎたことがわかった。エメリーのことを考えているにもかかわらず、体の反応はよかった。いやむしろ、そのせいかもしれない。不安が大地を駆ける原動力になっていた。もっと体を痛めつけ、できるだけ限界点の近くにいる必要があった。思考を止めるにはそうするしかない。

丘をのぼりきると、広い遊歩道が左に折れて湖沿いに続く。エメリーの好きな場所だった。下に広がるヴェーネルン湖の眺めがいいと言っていた。眺めの良し悪しではなく、のぼりのあとで体力を回復できる走りやすい道だからだろうと、よくからかったものだ。

走りながらエメリーと会話をするのが好きだった。最初は娘を無理に連れ出した。一キロ走るごとにコンピュータを二十分やっていいという交換条件をつけた。エメリーはそれを受け入れる代わりに、ヘイメルに、毎日彼女がゲームをしているところをしばらく見学するという約束をさせた。

ヘイメルにとって、それは目からうろこが落ちるような体験だった。エメリーが秘訣を教えてくれるまで、〈カウンター・ストライク〉というゲームがどういうものか見当もつかなかったが、設定は単純だった。五人のチーム同士の対戦で、一方がテロリスト、もう一方が対テロ部隊。すべてがオンラインでおこなわれ、そのペースは最初めまいを覚えるほどだったが、やがてヘイメルは魅了された。エメリーと〈ストライカー・チックス〉のほかのメンバーが才能に恵まれていることもすぐにわかった。eスポーツのサイトで評判になっているというのも納得だった。

「もし〈カウンター・ストライク〉ほどうまくテニスができたら、ママはなんて言うと思う?」エメリーはヘイメルにそう言ったことがあった。初めていっしょに二ラップを完走し、ゲーム時間を五時間近く稼いだときのことだった。

彼女のことばはヘイメルの胸を突いた。たちまちシッセラのしそうなことを思いついた─娘が伸び盛りのスターであることを世界じゅうに知らせて、みずからアメリカに飛び、プライベートコーチと面会しているだろう。

そのときから、ヘイメルはゲームの世界を見直していた。娘は心から打ちこめることを見つけていて、自分の仕事はそれを支援することだ。シャワーを浴びたあと、エメリーから〈ストライカー・チックス〉の友だちに電話をかけさせ、みなを家に呼んだ。そして車に全員を乗せて 家電量販店に行き、ゲームの上達に必要なものをすべて買いなさいと指示した。車がいっぱいになるまで買っていい、代金は私が払う、と。

家電製品が山と積まれたトランクの扉を閉めたときのエメリーの顔! ヘイメルはその表情をいちばん大切な宝物のように記憶にとどめていた。しかし、あくまでそれはあのときのこと。この夏、エメリーはただの一度も彼といっしょに走っていない。

時計がまた鳴って、一キロのタイムを知らせた。三分五十秒。これではだめだ。エメリーのことを考えてペースが狂ってしまった。ヘイメルは気力を振り絞ってペースを上げた。

ランニングから帰宅すると、シッセラに客が来ていた。アイランドキッチンの彼女の横にヒューゴ・アグリンが立っていて、ラップトップの画面を指差していた。画面の光のせいかもしれないが、妻の顔が異様に青ざめて見えた。

「きちんと挨拶できなくて申しわけない。汗びっしょりなんだ」ヘイメルは言いながら両腕を持ち上げて、湿った掌を見せた。

「これ見て」シッセラが言った。唇を小さくすぼめているので、声に息の音が混じっていた。

「エメリーのフェイスブックのページだ」ヒューゴが説明した。「彼女の居場所を知らないかと訊いたときに、マグヌスが見せてくれた」

ヘイメルはフェイスブックについて、ぼんやりとしか理解していなかった。エメリーが話をしているのを聞いて、友人間で使う掲示板のようなものだと思っていた。アイランドキッチンに近づきながら、靴下の汗で寄木張りの床に足跡がついていることに気づいた。

ヒューゴが彼のほうにパソコンの画面を向けたので、その写真が見えた。エメリーの前腕を写していて、それまでほとんど語ろうとしなかったタトゥーがあらわになっていた。三つの正方形が並んだ模様。かつてそのふたつにはV字のチェックマークが入っていた。

ヘイメルは、娘が〈ビョルクバッケン〉から帰ってきたときに偶然それを目にし、何を意味しているのかと尋ねたことがあった。エメリーはなかなか話そうとしなかったが、結局、〝したいことリスト〟だと説明した。死ぬまでにすると決めていることが三つある、と。それはなんだと訊くと、エメリーはただ首を振り、誰にも言わないと答えた。

「ほら」シッセラが言い、空だったはずの三番目の正方形を指した。「ここに自分で彫ってる。皮膚に最後のチェックを刻んだのよ」

5

ボルティモア、二〇一九年

ジョンは命の恩人の本名を知らないことに気づいた。彼にとって目のまえの男はアベーズ、ガニルの右腕で、ボルティモアのナイジェリア系麻薬カルテルの従順な兵卒だった。しかし、実際にはちがった。港で発砲があった数秒後にそれがわかった。ジョンは頭を撃たれると覚悟していた。弾が貫通して一巻の終わりだと思っていたのに、発射音が耳で鳴り響いているだけだった。その大きな音が鳴りやまないので、何か説明できない理由でその場を切り抜けた─生き延びた─ことがわかったのだ。

次の瞬間、ジョンはガニルが両膝をつかんでアスファルトの上に倒れているのを見た。ジョンを救った男は、リーダーを一度ならず二度も撃ったようだった。

アベーズがジョンに逃げろと命じた。最初の数歩がいちばんつらかった。しかし、頭と足の神経がすぐにまたつながって、両脚がどんどん速く動くようになった。

そのとき、ふたりのうしろから銃撃が始まった。コンテナにいる男たちは、外でガニルが叫びだしたときに、何が起きているか悟ったにちがいない。てんでに武器を取って裏切り者ふたりの追跡にかかった。SWAT部隊の到着があと数分遅ければ、ふたりとも死んでいただろう。

「調子はどうだ、坊主?」アベーズが枕の上で少し体を起こし、顔をベッドのサイドレールより高い位置まで上げて言った。

彼はわりとしっかり目覚め、手術後のジョンのように見当識を失ってはいないように見えた。ジョンより少なくとも十五歳は年上だが、〝坊主〟呼ばわりするのは失礼だ。ジョンは来年三十五歳で、たいてい歳相応に見られるし、もっと若いと思われることは皆無だった。

「ああ、すっかりいい」確信はないものの、そう答えた。「あんたは?」

「くそひどい。誰かに腹を撃たれた気分だ」アベーズは笑ってジョンを驚かせたが、腹筋が動いて手術跡が痛むと、すぐに情けない声を出してまたぐったりした。

「くそ、痛い。鎮痛剤が必要だ。おまえ、もしかして売人を知らないか?」

彼はまた笑った。ジョンはこれほど変貌した人間を見たことがなかった。ドラッグの売人のアベーズと、回復期の患者アベーズは、同じ頑健な体を持っているが、あとはまったく共通するものがなかった。一方は寡黙でまじめ、もう一方は寝たきりのスタンダップ・コメディアンのパロディ。

「あんた、本当は誰なんだ?」ジョンはかろうじて尋ねた。もちろん答えの予測はついたが、同室者の口から直接聞きたかった。

アベーズは即座に真剣になった。

「おれたちがこういう話をすると、ブロドウィックが機嫌を損ねる。まずふたりから別々に帰還後聴取をしたいだろうからな」

ブロドウィック─ジェイムズ・E・ブロドウィック、FBIのボルティモア支局長のことだ。ジョンの予測は正しかった。アベーズは囮捜査官だったのだ、ジョン自身と同じように。だが、ガニルのカルテルにもぐらがもうひとりいることを、ジョンはどうして知らされていなかったのか。ブロドウィックには彼なりの理由があるのだろうが、ジョンとしては、だまされた気がしてならなかった。

同時に、ここで過剰反応してはいけないとも思った。アベーズがいなければ、事の結末はまるきりちがっていた。冷静に考えて解決策を見いだしたのは、アベーズだ。一方のおれは何をした? 役立たず。体がすくんで動くことすらできなかったのだ。

「自分は死んだと思った。あんたがガニルを撃ったときだ。おれの脳みそが飛び散ってないか、確かめなきゃならなかった」

「悪かったな」アベーズが言った。「リアルに見せる必要があったんだ」

ジョンは無意識のうちに手を後頭部にやっていた─銃口が押し当てられた場所に。

「せめて呼び名を教えてくれ、ちゃんと礼を言えるように」

「トレヴァーだ。この痛みがなきゃ握手をしてたとこだがな。おまえさんは?」

「ジョンだ。ジョンと呼ばれてる」

本名を口にするのは妙な気分だった。一年近く、他人のふりをしていた。捜査局がジョンのために、ガニルの人事部の受けがよさそうな履歴つきのアイデンティティを作り出し、ジョンはブレア・ロードのアパートメントに入って平和裡に職務を遂行していた。多少時間はかかったが、ガニルにもその部下たちにも信頼された。使い走りからだんだんむずかしい仕事をまかされるようになり、去年の春先のある日曜、ついに郊外の美しい家に招かれた。ガニルの妻に紹介され、ランボルギーニを試運転して、ようやく本当に受け入れられたとわかったのだった。

ブロドウィックは、巧みな説得でジョンをニューヨーク市警殺人捜査課から引き抜いた。これが出世の特別なチャンスであること、囮捜査官がFBIにとってもっとも重要な武器であることを説明した。どうしてそれほど熱心に勧誘するのか、ジョンにはわかっていた。この種のリスクをとりたがる候補者を見つけるのは容易ではない。ジョンは受諾したものの、新しい生活が実際にどうなるかについては考えが甘かった。違法薬物の取引は二十四時間、休みなしにおこなわれる。誰であれ外部の人間と会うことは論外だった。ジョンが加わった集団では、メンバーが互いに目を光らせていた。

白衣の女性が部屋に入ってきた。知らない顔だった。意識的にボーイッシュにしたラフなショートヘアで、化粧はしていないのに、どんなファッション誌の表紙も飾れるほど完璧な顔だった。

トレヴァーが急に顔を輝かせたように見えた。二度目の手術から目覚めたばかりだというのに、めいっぱい大きなニタニタ笑いを浮かべている。

「ハロー」彼女が言った。「どこにいるかわかります?」

「天国で神の天使といっしょにいる」トレヴァーは言い、それまででいちばん大声で笑った。

こんな男が現実にいるのか、とジョンは考えはじめて、ふたたび命を助けられた恩義を思い出した。彼女は気にしていないようだった。おそらく患者から外見についてあれこれ言われることに慣れているのだろう。

「気をつけないと縫い目が開きますよ。腹部を撃たれて手術したんですから」

女性はトレヴァーの医学的状態について説明を続けた。彼の銃創はジョンよりひどそうだった。介助なしで食事ができるようになるには、しばらくかかりそうだ。

トレヴァーは真剣に聞き、いくつか短い質問をしたあと、鎮痛剤の量を増やすように医者に伝えてもらえないかと言った。今度は女性が笑った。

「ごめんなさい、きちんと自己紹介してなかったわ。わたしが医者です。トラウマチームの外科医─あなたがたふたりの手術を担当しました」

「なんと! 謝らなきゃならないのはこっちだ」トレヴァーが言った。

「どういたしまして。もちろん、モルヒネは出します。看護師に言って量を調節してもらいましょう」

ドアが開いて会話が途切れた。入ってきた男はダークスーツで、いつもの一方に傾いた笑みを浮かべていた。それが親しみの表れなのか、それともただ見下しているだけなのか、ジョンにはわかったためしがない。医師は振り返って、明らかに苛立った。

「外で待ってくださいと言ったはずですけど」

「ふたりと話をさせてもらうという約束だった」

医師はため息をついた。

「だとしたら、きちんと聞いてなかったんですね。お約束したのは、わたしのほうでふたりが面会できる状況だと判断すれば、という条件つきでした」

男は肩をすくめた。

「そういう状況に見えるがね」

「長年の医学的な経験にもとづいて、そうおっしゃるのですか?」

ジョンはこのやりとりを愉しまずにはいられなかった。ブロドウィックが誰かに釘を刺されることなど、めったにない。ジョンの上司は見るからに困惑していたが、笑みは崩さず、穏やかな態度で言った。

「失礼した、ドクター。その種の診断をするのは、もちろんあなただ。ほんの五分もらえればいい」

彼女は首を振った。

「許可できません。とりあえず今日はお引き取りを。合併症が起きなければ、明日の朝には会話ができるかもしれません。いちばん早くてもそれ以降です」

ブロドウィックは両手を上げて降参の意を示した。一方の手に青いビニールのフォルダ、もう一方の手にはラップトップを持っていた。

「わかった、わかった。だが、とりあえずこれを彼に渡してくれるかな」ジョンのベッドに顎を振って言った。

医師はフォルダとコンピュータを受け取り、ベッド脇の机に置いた。ブロドウィックがまた廊下に出ると、彼女はジョンに注意を向けた。

「あなたに関するメモを見ました。頭痛があって意識を失ったようですね」

「ええ、そうです」ジョンはまた首のうしろに手をやった。

「そこがいまも痛む?」

「痛んだり、痛まなかったり」

医師はノートに何か書きこんだ。ジョンはその不安そうな表情が気に入らなかった。

「明日の朝、頭のレントゲンを撮ります。ですが、いまはふたりとも、できるだけ休んで」

トレヴァーは数分のうちに眠った。ジョンはブロドウィックが置いていったフォルダに手を伸ばした。その動きで胸に痛みが走り、外科用ドレーンの位置がずれなかったことを祈った。天井の照明は消されていたので、枕元の読書灯をつけなければならなかった。

フォルダには、彼の実名、ジョン・アダリー宛の手紙が入っていた。ニューヨークで住んでいたアパートメントに送られたものだ。捜査局がきちんと転送させ、保管していたようだった。

歯医者、銀行、内国歳入庁からの手紙にざっと目を通したあと、手書きの住所が目立つので最後に取ってあった二通をじっくりと読んだ。一通は薄っぺらな封書で、なかに入っていたのは写真一枚だけだった。ニューヨークの殺人捜査課の同僚たちと撮った彼自身の写真だった。何人かはサンタクロースの帽子をかぶっている。背景のダークウッドの壁や棚、バーカウンター、それにアイルランド国旗からすると、警察署から一ブロック離れたみなの行きつけの店で撮ったものだった。

ジョンは写真を裏返して、挨拶の文字を読んだ─〝新しい住所がわからないので、届くかどうか。とにかく民間部門での幸運を祈る。くそ脱走兵め〟。

公式にはそうなっていた。企業のCEOの身辺警護を請け負うボルティモアの民間警備会社に転職したということに。

ジョンは微笑んだ。ニューヨークでの生活について考えるのは、しばらくぶりだ。写真の自分に目を凝らした。左右の同僚の肩にまわした腕は見るからに頼りない。カルテルへの潜入に先立って、犯罪者らしく見えるように体をとことん鍛えたのだ。いまでは朝のシャワーのあとで、鏡に映った自分の姿に恥ずかしげもなく見入っている。新たに得た上腕二頭筋と六つに割れた腹筋が気に入っていた。

顔もちがう。写真のころには、まだ黒く縮れた髪の毛があった。遺伝子の半分からそれを受け継いでいる。頭を剃れとブロドウィックに言われて、最初はためらった。肌が薄い茶色なので、ガニルにアフリカ系だと思われないのではないかという心配があったのだ。ブロドウィックは相手にせず、ジョンにバリカンを手渡した。結局、ジョンは後悔しなかった。髪がないほうが頭の形がくっきりして、たくましい印象を与えるのだ。バーの写真のように、何を言われても逆らわないような男には二度と見えなかった。

ジョンは写真をフォルダに戻し、最後の手紙を開封した。茶色のクッション封筒で、外国の消印がついていた。中身を取り出して、膝にのせた─新聞の切り抜きと、USBメモリと、手書きの便箋。

それはパラレル世界からの挨拶だった。存在は彼も知っているが、意識の奥に押しやるのがうまくなりすぎて、ほとんど消えかかっていた世界。

ジョンが二十年間会っていない母親からの手紙だった。離婚後に父親がジョンをニューヨークに連れてきたとき、母親はスウェーデンに残った。

ためらいながらそれを取り上げ、読みはじめた。

ジョン!

今度こそ帰ってきて。

続きは本書でお楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?