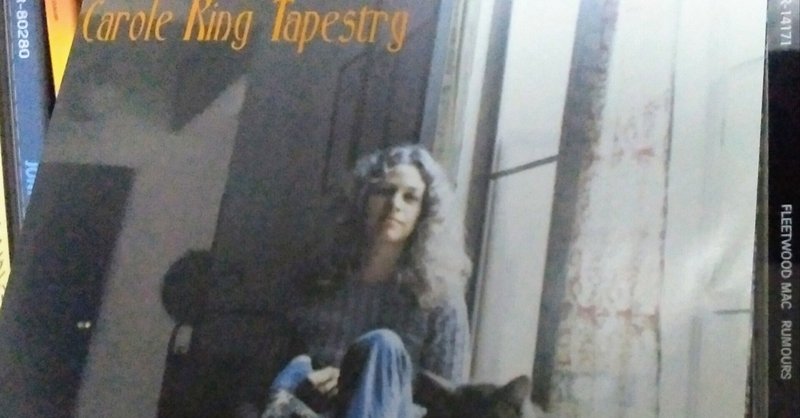

Tapestry

ザ・ビートルズのジョン・レノンさんは“レノン=マッカートニーのコンビで、ゴフィン=キングのようになりたかった”と仰られました。

そのゴフィン=キングのキングは、キャロル・キングさんのことです。

本日の“こずや”のBGMは、キャロル・キングさんの1971年の名盤『つづれおり』です。

全米ビルボードのアルバムチャートで15週間1位に君臨して、1971年度と1972年度の2年に渡って全米年間2位の売上を維持し、6年…302週間もの長期間に渡ってチャートに留まった大ヒット・アルバムです。

2500万枚以上の売上を記録しています。

グラミー賞では、最優秀アルバム賞、最優秀レコード賞(「イッツ・トゥー・レイト」)、最優秀楽曲賞(「君の友だち」)の主要3部門を含む4部門を受賞しました。

他にも、時代を超えるスタンダードとして歌い継がれている楽曲で埋め尽くされています。

まさにロック…そして、ポップス史上に残る大名盤です。

通常は、売れることとアルバムの完成度は比例するわけではありません。

最高の内容を持ったアルバムがビッグセールスを記録したという数少ない例として…そういう意味でも『つづれおり』は奇跡的な作品です。

白人音楽と黒人音楽が融合したロックンロールが1950年代半ばに誕生したことで、アメリカのポピュラー音楽界は劇的に変わりました。

それまでアメリカのポピュラー音楽界はジャズ、フォーク、カントリー、ブルーグラス、ブルースやR&B、ラテンなどの音楽がメインで、基本的には大人が楽しむ為の娯楽でした。

それがロックンロールが登場してきたことで、エネルギーの有り余っている低年齢層に爆発的に支持されて、あっと言う間に全世界に広まりました。

キャロル・キングさんはポップス…特にロックンロールを聴いて育ち、10代初めの頃には既に歌手を目指していました。

運良くシングルを何枚かリリースすることができましたが、ヒットには恵まれることなく、職業作曲家として活動するようになりました。

低年齢なのに職業作曲家として活動できたのは、彼女の才能ももちろんですが、ロックンロールの登場で、ポピュラー音楽のリスナー自体が若い世代だったこともあって、同世代の気持ちを代弁できていたと考えられます。

キャロル・キングさんが作曲、当時夫だったジェリー・ゴフィンさんが作詞で、2人はヒット曲を連発しました。

「ウィル・ユー・ラブ・ミー・トゥモロー」、「ロコモーション」、「チェインズ」など、ソングライターとして多くの名曲を生み、“キング=ゴフィン”はアメリカポップス界で人気の作家になりました。

ビートルズが64年にアメリカ上陸を成し遂げるのは、この後のことです。

ビートルズの登場で、時代はまた急展開しました。

ジョン・レノンさんは後に“レノン=マッカートニーのコンビで、ゴフィン=キングのようになりたかった”と語っていますが、当時はビートルズの時代です。

ビートルズの登場や、それに伴ったロックの成熟化によって、職業作曲家としての限界を突きつけられたキャロル・キングさんはジェリー・ゴフィンさんとの結婚生活を終えて、新たな道を模索し始めました。

そして1968年、新たなご主人でベーシストのチャールズ・ラーキーさんとザ・シティというグループを結成し、職業ライターの彼女が、売れる売れないに関わらずに自分の書いた歌を歌うシンガーソングライターになるキッカケになりました。

しかし、このアルバムはセールス的にまったく振るわず、これ1枚で解散……その後、いよいよ1970年に彼女は『ライター』でソロデビューしたわけです。

他のアーティストに提供した曲が多く収録されました。

彼女の持ち味のひとつであるポップソウル的な軽やかさは既に見受けられるのですが、全体的に大人しい印象で、これもセールス的に失敗作となってしまいました。

そして、1971年の『つづれおり』です。

収録曲は全部で12曲。

歌、演奏、楽曲、その全てが最高レベルの曲ばかりです。

シレルズの「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」、アレサ・フランクリンさんの「ナチュラル・ウーマン」、ジェームス・テイラーさんの「君の友だち」など、他のアーティストによって大ヒットしたナンバーをセルフカバーしているのは、前作『ライター』と同じです。

アルバムのバックを務めるのは、ザ・シティやジョー・ママのメンバーであるダニー・コーチマーさん(Gt) とチャールズ・ラーキー さん(Ba)、ジョエル・オブライエン さんとラス・カンケルさん(ds)、ラルフ・シュケット さん(key) の他、ジェームス・テイラーさん、ジャズのサックス奏者カーティス・エイミーさん、バックボーカルにはメリー・クレイトンさんやジョニ・ミッチェルさんなど、錚々たるミュージシャン達です。

ドラムはジョエル・オブライエン さんとラス・カンケルさんですが、2人とも“歌モノ”のドラムの教科書のような演奏をしています。

“歌モノ”でベースがかっこ良く聴こえる場合、それはドラマーが良いということです。

このアルバムも、もちろんチャールズ・ラーキーさんのベースはセンスが凄く良いのですが、やはりドラムが凄いんです。

下手したら、ドラムの存在が感じなくなってしまうぐらい曲に溶け込んでいます。

そうすることで、他の楽器が浮き上がります。

浮き上がるわけですから、覆い被さって歌を消し去るわけではありません。

浮き上がって、歌がもっと上に浮上する…盛り上がる感覚です。

その中で、必要な時にジョエル・オブライエンさんもラス・カンケルさんもちゃんと自己主張をしています。

究極のリズム隊…いや、楽器隊の完成です。

そして、曲そのものが非の打ち所がなく、声も良いわけです。

そりゃ、究極のアルバムになって当然です。

この極上の音楽にピッタリの温かみのあるアルバムジャケット…。

どれを取っても最高の作品……あぁ~ステキ♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?