∂ 地獄 -jigoku- ④

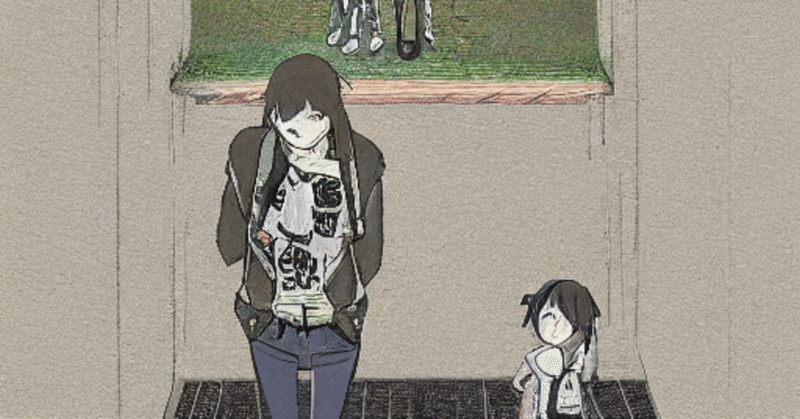

▼亊始:1−3「存在不調和、人間擬き」

夏至

AM6:39

それにしても「どうかしたの」は、優のセリフである。

「……」

「……」

……ミンミンジワジワワーンワーン……

優と祥一は、しばし見つめ合ったまま固まってしまう。その間も、ジリジリと刺すような日差しが二人に降り注いでいた。

(……そうか、これは蜃気楼か)

優はそんな的外れなことを思って、ドアノブを引く。

「いやいやいや、それはないよ!」

祥一がドアを掴んですぐ離した。理由はとても熱かったからだ。

「ふおー!」と、よくわからない悲鳴を上げ悶絶する姿は非常に滑稽だった。

しかし……(こんな性格だったっけ?)と、優は首を傾げた。

表情の作り方も、話し方もにしてもそうだ。

生前の祥一(?)は、いつも冷たくも温かくもないような表情をして、人と会話をしている様子もほとんどなく、いつも窓際の席で頬杖を付いている印象だった。

開け放たれた窓外にある校庭。青い空に、白い雲。そこから大分近い位置にまた、白色。

……そう、それは祥一の着ていたワイシャツと、それとあまり違いのない色の肌。

さらさらと風になびく、くすんだ色のカーテン。

そんな追想の風景から、月並みの『高校生活と青春』と言った具合の、淡く儚い情動……集団幻想とも言えるある種の感慨を覚えなくもない。

けれども、祥一の存在感には、それをそのまま飲み込めないような独特の異質さがあった。

それは例えば祥一の何がそう感じさせるのだろうか……?

類稀なる爽やかさでも、清潔感でもない。特段言語化できる程の、変わっている所も飛び抜けて顔が良いというわけでもない。

雨の日も、風の日も、ただ同じ格好で、ただ淡々と、決まった時間にそこにいて、その席に座って、終業とともに帰宅する。

ただ、それを繰り返していただけ

――俺と何も変わらない。

いや、だからこそ、《《その違いが際立つ》》のだ。

同じ場所にいて、同じ習慣を延々と反復していたからこそ……

ある日、始業のホームルームで祥一が自殺をしたことが知らされた時、優は甚だ不謹慎なことを思ってしまった。

(まあそうだろうな)

「人が非業の死を遂げたのだ、それはないのだろう」と、優はハッとしたのを覚えている。そして同時に、その教室にいたクラスメイトであり友達とやらの……一体どれくらいが、心底から祥一のことを想っただろう。

その疑念は、未だ晴れぬままだった。

しかし優自身も、祥一が自殺をしたこと自体に、しばらくは動揺の念を覚えたが、やがてそれも棚に置物がなくなった……くらいの喪失感に変わり、やがて消えた。

そんなものなのだろうか。

クラスメイトの一人や二人が涙を流していたような気もするが……でも、それだけのことだった。

―― 一体、涙が何になる

(……? ……! ……。)

説明できない程のささやかな疑問や感情。そんなものが一分一秒コンマ一の単位で生まれては消えていく。その事が自分自身に、自分自身に対してさえも……さして影響を与えてないものだと、年々理解していく内に、忘却へと向かう速度もどんどん上がっていく。

『死』なんてものはそんなものだ。優にはそれくらいものにしかどうしても思えなかった。

そう、つまり、優は自分とクラスメイトの心境を見透かしてしまったのだ。

――それが、今さら何だというんだ?

「酷いじゃん、僕人間なんだよ」

(本当にそうなのか?)

軽いやけどを負った祥一が、右手をプラプラさせながら言った。

「あー……うんごめん」

優はおざなりな謝罪をする。

(俺は何に謝っているんだ?)

口にしたその後で、そんな疑問を覚えた。

もう5年も前の祥一の訃報を知った時の薄情さをか、それとも今し方鉄板のような扉を触らせてしまったことをか、それとも今もなお、祥一をあまり『人間』と認識していないことをだろうか。

「ちょっと上がっていい?」

スッと両の口角を上げた……その『人間擬き』が、言うや否やズカズカと玄関の内へ侵入してくる。

「……」

不思議と優は制止する気にはなれなかった。

そう、一抹の興味があったのだ。

この、どこか存在からして不調和な『鈴木祥一』という存在に……

▼亊始:2−1「うつろう淡い青」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?