江戸時代の医学者の伝染病対策

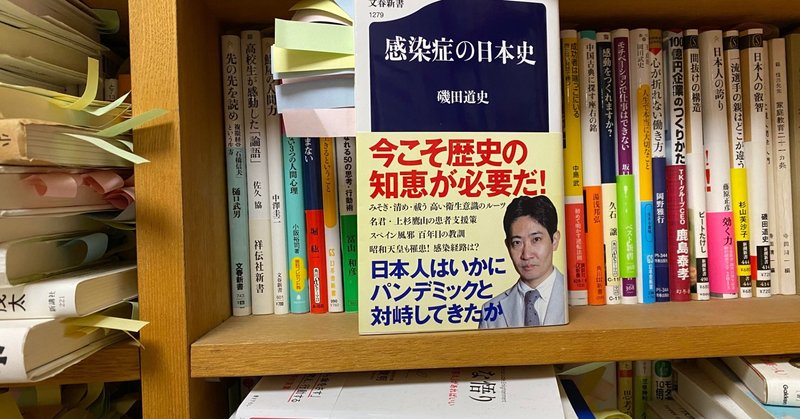

今日のおすすめの一冊は、磯田道史(みちふみ)氏の『感染症の日本史』(文春新書)です。その中から「感染症を日本史から見る」という題でブログを書きました。

本書の中に、「江戸時代の医学者の伝染病対策」が書いてあったのでシェアします。

それは、橋本伯寿という医学者で、『国字断毒論』で、天然痘の隔離予防をひろめました。橋本は甲斐(山梨県)の人ですが、長崎で、西洋医学も学んでいます。また天草などで実地に感染症の隔離を観察するという体験も重ねていました。それゆえ、合理的で「痘瘡(とうそう)・麻疹(はしか)・梅毒・疥癬(かいせん)」の四病を伝染病と見破り、隔離による感染対策書を書き上げたのです。

「痘瘡の伝染に三つあり」とし、はっきり「伝染」という用語を使っています。第一、「病に近よりて熱気鼻に入る」。第二「病の玩物(もてあそびもの)すべて病中寝処(しんじょ)にありし物を手に触れても伝染す」。第三、「食物にて伝染す」。第三の食物を介した伝染は「至(いたっ)てすみやかなり」、「食物、冷めて後までも、痘毒、浸入(しみいりて)あるならん」と病原体がしばらく食物内で生存することまで指摘しています。

さらに、この書物は感染症教育の重要性を説いています。痘瘡流行の風説に接すれば、言葉がわかる三歳以上の子どもには、「痘瘡は恐ろしき病にて近よればかぶれて死」ぬと教えよ、病気に接近させるな、と説きました。外にも、あらかじめ申し合わせ、流行時は親類縁者との物品の贈答を断る。

もし贈ってきたら、「水に流すべし」。当時は、軽症の痘瘡神と重症の痘瘡神がいると信じられ、軽症のほうは伝染しても軽症ですむから、わざと子どもに軽症患者の体を「撫でさせる」こともあったのですが、これは「決してなすべからざる事」と戒めています。消毒の概念もすでに登場しています。

病中の衣類を洗濯しなければ感染すること、古着は買わないほうがよいが、貧家でやむをえない時は、「一夜、水に浸し、洗濯」することとしています。驚くべきは、外食や集会の「遠慮」を唱えていること。いまの「自粛」概念も、すでに登場させているのです。

一、痘瘡流行の時は、飴菓子の類、すべて買い食いをきびしく禁ずべし。一、痘瘡流行の時は、祭祀(まつり)、劇場観場(しばいけんぶつ)、すべて人衆あつまる所へ行て香触(かぶれ)ざるように遠慮すべし。それだけではありません。次のような概念も、すでにあったのです。

一、痘瘡流行の間は、習書、読書等すべて、稽古事にて、他処に郁を遠慮すべし。今でいう「登校自粛」です。江戸後期の科学知識は、馬鹿になりません。免疫獲得の概念もあり、免疫獲得者を看護の戦力として投入することまで、橋本は提案しています。

まさに、江戸時代は現代とほとんど同じような対策を取っていたということです。江戸時代、本当におそるべしです。逆を言うなら、何百年も経っているのに、伝染病に関しては当時と、そんなに対策が進んでいないということかもしれません(専門家に言ったら怒られると思いますが)。

さまざまな問題の答えのヒントは、歴史の中にあるのかもしれません。

今日のブログの詳細はこちら☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?