問いかけは、とらわれを解放し、こだわりを引き出す技術

自分自身の問いかけに磨きをかけるためにできることを、備忘録的にまとめる。自分を閉じ込めている思考の枠を外すためにも、問いかけを使いこなしたい。

1.「こだわり」と「とらわれ」

こだわりを見つけて、育てる。

とらわれを疑い、問い直す。

大切にしたい価値観は、こだわり。

新たな発想を阻害するのは、とらわれ(固定観念)。

自分の当たり前を、問い直す。

こだわりの確信は、とらわれの始まり。

常に自問自答し続ける。

何かにとらわれていないか?

こだわりは、どこにあるか?

こだわりは、ずれていないか?

何かを我慢していないか?

他者との関係性も同じ。

偏見(確証バイアス)が、とらわれを作る。自分が立てた仮説を支持する肯定する情報ばかり集めていないか。仮説を否定する情報を排除していないか。できることは、常に自問自答し続けること。

2.目的と手段

なんのためにするの?

目的は、なに?

手段が、目的になっていないか。

手段が、言い訳になっていないか。

なぜそれを問うのか。

目的を明確にする。

3.誰かと話す

ひとりで、問いを深めるのもいい。

そして、

ふたり以上で、話し合うのもいい。

他者と話すことで、新たなアイデアが生まれる。ひとりでは気づけない無自覚なとらわれにも気づける。対話することで集団の認識と関係性は、再構築される。問いは、創造的対話を引き出す。

4.言葉の意味・定義を明確にする

同じ言葉を使っていても、異なる意味で使っているかもしれない。そこにとらわれがあるかもしれない。逆に、うまく言葉にできれば、こだわりが明確になるかもしれない。

5.衝動を刺激する

それをしたいと思わせる欲求を問う。

見たい光景(自分にとって望ましい状態)をイメージする。

引き寄せの法則と一緒だ笑

見たい光景(目標)と現状を検討して、必要な変化の仮説を立てる。

6.問い続ける

問うためには、知らなければならない。

知るために、問う。

そのくり返し。

仮説がズレていたら、答えもズレていく。

観察力と情報整理。

新しい事、予想外の事、不快な事。

すべてに発想のヒントはある。

答えを導きだすために、

必要な知識や経験もある。

考えているだけでは、動かない。

準備と行動が必要。

本質を問う。

問いは、新たな問いを生み出す。

ここからは、主に「問いかけの作法」の内容を引用してまとめる。

【問いかけの技】

問いかけ(質問)を変えると、

反応(答え)は変わる。

質問のおもしろさ、思考のおもしろさ。

質問が変わると、思考と感情が変わる。

視点が変わると、思考と感情が変わる。

何に注目し、引き出したい反応は何か。

それらを引き出すために、質問を工夫する。

これが、問いかけの本質。

【問いかけの基本定石】

1相手の個性を引き出し、こだわりを尊重する

2適度に制約をかけ、考えるきっかけを作る

3遊び心をくすぐり、答えたくなる仕掛けを施す

4凝り固まった発想をほぐし、意外な発見を生み出す

【問いかけのサイクル】

1見立てる

2組み立てる

3投げかける

【質問を組み立てる手順】

手順1:未知数を定める

なにを明らかにするための質問なのか?

なぜ(why)で、意義を尋ねる。

なに(what)で、定義を尋ねる。

手順2:方向性を調整する

主語は、個人?社会?その他?

時間軸は、未来?過去?現在?

個人×過去=経験

個人×未来=願望

組織・社会×過去=歴史

組織・社会×未来=ビジョン

手順3:制約をかける

※注意:気軽に意見を交わせるような制約がよい。

1トピックを限定する

・考えるポイントを1点に集中させる。

2形容詞を加える

・形容詞でニュアンスを加える

(楽しい、快適、豊かなど)。

・別の意味合いを持った形容詞を対にして

質問するのもおもしろい。

3範囲を指定する

・3年後はどうなっている?など。

4答え方を指定する

・付箋に書き出して下さい。

・3つに絞るとしたら?など。

【思考のモード】

発散:質問に関連する手がかりを幅広く検討していく思考

収束:質問に対する答えを絞り込み、結論に迫っていく思考

【質問モードで質問の精度をあげる】

1フカボリモード(こだわりを発掘する)

こだわりを深堀り、根底の価値観を探る。

2ユサブリモード(とらわれを揺さぶる)

固定観念や価値観のズレに揺さぶりをかけて、

新たな可能性を探る。

【質問の型】

《フカボリモード》

1素人質問:みんなの当たり前を確認する

2ルーツ発掘:相手のこだわりの源泉を聞きこむ

3真善美:根底にある哲学的な価値観を探る

《ユサブリモード》

1パラフレイズ:別の言葉や表現に言い換えを促す

①たとえる(別のものに言い換える)

②数値化(点数やグラフなどで表現する)

③動詞化(名詞から動詞に言い換える)

椅子→座る

問い→問いかける

④禁止(特定の言葉を封印する)

余談だけど「カタカナーシ」というゲームは

片仮名(外来語)を禁止することで、

言葉の意味を言語化させる。

⑤定義(共通言語の再定義を促す)

2仮定法:仮想的な設定によって視点を変える

①立場の転換:別の立場で考える

②制約の撤廃:目の前の制約を取り払って考える

③架空の物語:全く別の世界を創造してみる

3バイアス破壊:特定の固定観念に疑いをかける

【心理的安全性】

心理的安全性が高いと意見が言いやすくなる。意見を言いやすくしていくうちに心理的安全性が高まる。問いかけを工夫することで、意見を言いやすくし、チームの心理的安全性を高めていく。

お互いのこだわりのルーツを深く理解すると、驚くほどチームは求心力が生まれ、ポテンシャルを発揮しやすくなります。

【こだわりが発露しやすいポイント】

1基準の高さ(物足りなさ、もう少し改善したい等の高い基準はこだわりのサイン)

2過剰な投資(もう十分なのに、作業を続けたり、お金をかける)

3違いの識別(細かい違いの識別はこだわりのサイン)

4怒りのツボ(何に怒るのか)

5偏愛対象(何が好きなのか)

6違和感(何に違和感を感じているのか)

【相手の注意を引くためのアプローチ】

1予告:事前に伝えておく

2共感:相手の心境を代弁する

3扇動:前提を大袈裟に強調する

4余白:あえて間を演出する

【質問に答えやすくするためにできること】

1前提を補足する(質問の意図や、必要な情報を補足する)

2意義を補足する(自分ごとにする)

3ハードルを下げる

(共感や不安を払拭する言葉で場の心理的安全性を高める)

4手がかりを渡す(知識・情報・技術を提供する)

5リマインドする(質問を見えるところに提示する)

6組み立て直す(質問を修正する)

「この質問の考えにくさは、どのあたりにありますか?」と、

質問の不備を尋ねる質問自体が、変化を生み出すこともある。

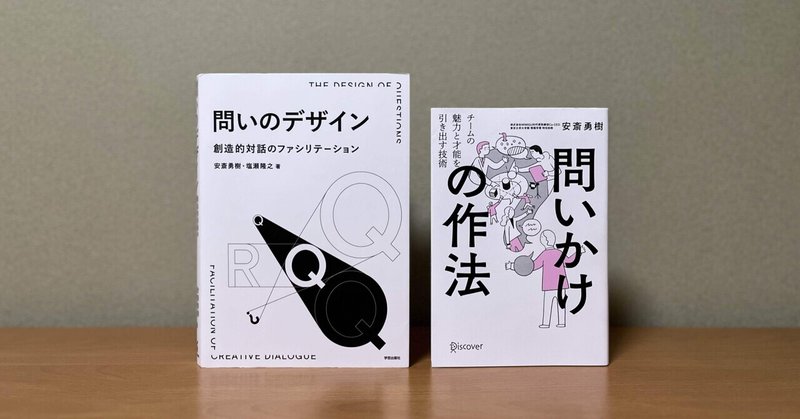

「問いのデザイン」と「問いかけの作法」は、ともにファシリテーションの技術について書かれている。ワークショップの組み立て方についても詳しくまとめてあり、とても参考になる。実際、仕事で研修を行う時に、とてもお世話になった。あの時は、時間に追われて、研修に間に合わせるためだけに読んだけれど、今回はしっかり読むことで、自分が問いを発する時にしていた作法を再確認しつつ、使いこなせていない作法も知ることができた。問いを上手く使いこなせるように、日々問い続けよう。そして、日本語はおもしろいなあと母国語の魅力も感じることができた。

困ったときは、「とっさの質問リスト」を参考にします!

「問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション(安斎勇樹・塩瀬隆之:著/学芸出版社/2020年)」

「問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術(安斎勇樹:著/ディスカヴァー・トゥエンティワン/2021年)」

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?