『スリー・ビルボード』(2017年)映画評

※この文章は2018年の2月に書いたものです(ネタバレあり)

<あらすじ> (filmarksより引用)

最愛の娘が殺されて既に数ヶ月が経過したにもかかわらず、犯人が逮捕される気配がないことに憤るミルドレッドは、無能な警察に抗議するために町はずれに3枚の巨大な広告板を設置する。それを不快に思う警察とミルドレッドの間の諍いが、事態を予想外の方向に向かわせる。

【①はじめに-ディクソンからみる物語の舞台】

「スリー・ビルボード」を見て話が良く理解出来なかったという人が結構いるのではないかと思います。例えば、サム・ロックウェル演じるディクソンというキャラクター。彼がゲイだということがもしかしたら分からなかった人がいてもおかしくない。というのはディクソン自身がそれをカミングアウトしないからです。でもヒントはいっぱいある。ウディ・ハレルソン演じるウィロビーの手紙に

「同性愛者を糾弾する奴は同性愛者差別で逮捕しろ」

みたいなワードが出てくる。字幕だから文字が堅いし一瞬のことですが、要するにウィロビーはディクソンの秘密を知っていたんですね。

他にも母親と一人で暮らしていて母に「女のところに行くのかい?」と言われると「俺に女はいないよ、知ってるだろ?」と言う場面や、iPodの選曲もヒントになっていますが、最もよく分かるのはケイレブ・ランドリー・ジョーンズ演じるレッドを「ゲイっぽい」という理由だけで徹底的にイジめるところです。

ゲイの人を徹底的に糾弾する人間が実はゲイだったということは良くあることみたいで、それで一つのドキュメンタリーが作られています。2009年に公開された「クローゼット~ゲイ叩き政治家のゲイを暴け!」です。

アメリカは歴史のない国なので、キリスト教の規範や倫理観は国家の背骨のようなもの。保守派は同性愛については徹底的に反対の立場で、今も法律で禁止しようと躍起になっているわけです。だから地方によっては政治家の中には同性愛を批判した方が票を得られる人間もたくさんいるわけですが、実はそいつら自身がゲイだったことを暴いていくストーリーです。

話を「スリー・ビルボード」に戻しますが、この作品の舞台はミズーリ州の架空の街。ミズーリというのは中西部に位置する田舎で、人口の8割が白人、そのほとんどがキリスト教徒で2割が福音派です。聖書に書いてあることをそのまま信じる宗派で、進化論を否定したり、地動説を否定したり、同性愛や人工中絶に絶対反対するような考え方。

そんな世界でディクソンは果たしてゲイをカミングアウトなんか出来るでしょうか?人種差別主義者の母親の元で育ち、男社会の警官の中で何とか認められたい彼が。言えないフラストレーションが、ディクソンを酒と暴力に駆り立てるのです。なぜディクソンは音楽を聴いている時は著しく注意が散漫になるの?と思った人もいるでしょう。それだけ内なる世界にこもっているということです。誰にも言えない孤独の深さを意味しているのです。

だから「ゲイっぽい」レッドを罵ることで、何とか自分の体裁を保つ。そんな彼の変化も映画の大きな見所になっています。ディクソンに限らずこの映画は登場人物のキャラクターの多面性によって成り立っています。

【②看板は何を象徴しているか-表と裏が意味するもの】

映画は霧が立ち込める一本道に壊れた3枚の看板が立っているところから始まります。看板は肝心の文字が読めないほどにボロボロになっていています。そこをフランシス・マクドーマンド演じるミルドレッドが車で通りかかります。後に分かりますがこれは彼女の家に「戻る道」で、息子のロビーの送り迎えか職場のギフトショップから退社する時だろうと推察できます。

ミルドレッドはふと車を止めるとバックし、看板をじーっと見つめます。そこでタイトル「Three Billboards Outside Ebbing, Missouri」が浮き上がってくるのです。文字にするとなんてことはない数分ですが、この時点でとてもワクワクさせられるオープニングだと思いました。

広大な草原を結ぶ1本の道はアメリカの田舎を象徴するような景色です。しかも看板が朽ちているということは、田舎道の中でも格別廃れているということ。実際にこの道は地元の人間からは「迷った奴かボンクラしか通らない道」と揶揄されています。しかし朝のモヤがかかった辺りは幻想的で、どこか神秘的ですらあります。この神秘的というのが本作のキーになります。

その後ミルドレッドは広告屋に行って、広告を出したいと言います。そのデザインは真っ赤な背景に真っ黒の文字が書かれたシンプルかつ強烈なもの。赤はおぞましい殺人事件の血を彷彿とさせるし、ミルドレッドの怒りも象徴しています。また炎も連想させます。実際にこの看板は物語の中盤で焼かれてしまうし、この作品内では怒りと炎がリンクしているのです。

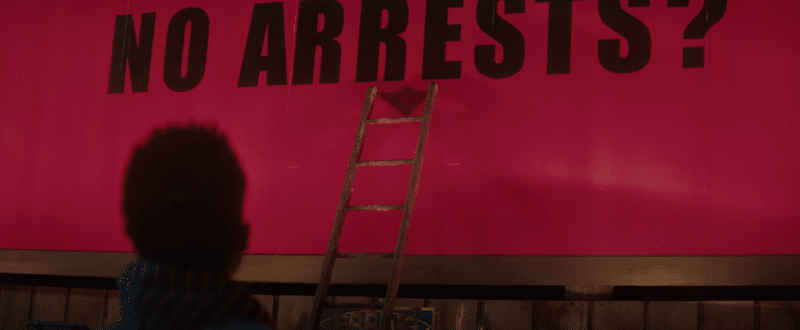

最初に警察官がこの看板を発見するシーンは非常に重要です。それはここにこの作品のエッセンスが凝縮されているからです。というのも、彼は本来の順番とは逆に看板を読んでいくからです。つまり冒頭のミルドレッドとは反対方向で街の中心部に上る道を通っていったため、3番目のメッセージになる「なぜ?ウィロビー署長?」を最初に目にするわけです。これでは何だかよく分からない。車を進めると2番目のメッセージ「犯人逮捕はまだ?」とある。そして最後に本来の冒頭の文章である「レイプされて死亡」のショッキングな文字を見つけるのです。

あらすじを知らない観客ならばここで初めて「そういうことだったのか!」となります。興味を惹きつけて惹きつけて最高のタイミングで衝撃の真相を提示する。サスペンスとしてとても上手いし、看板という小道具の使い方も見事です。

しかしそれ以上に大切なのは看板の特性自体をここで丁寧に表現していることです。看板広告というのは表には絵や文字が描かれていて消費者に呼びかけを行うものですが、裏は単なる木の枠組みだけであってそこには何もありません。またこの3枚の看板は順番通りに読まないとこの警官や観客のように「え、どういうこと?」と困惑してしまう、一方通行な情報になっています。

ここまで言えば物語を全て説明しているようなものですが、3つの看板は3人の登場人物ミルドレッド、ウィロビー、ディクソンを象徴しています。看板の表面は、世間や街の中でのキャラクターを意味しています。ミルドレッドは頭のおかしい厄介なオバさん、ウィロビーは人望のある人気者、ディクソンは落ちこぼれのダメ警官として認識される。

これは実社会でも同じことです。「あいつはイジられキャラ」「あの子は不思議ちゃん」「〇〇は酒癖悪い」「××はメンヘラ」…そうやって街中の看板をチラ見するくらい一瞬で私たちはその人のキャラクターを判断します。しかしながらそれがその人の全てを表しているかと言うと、そんなことはない。イジられキャラの人は内心傷ついているかもしれないし、不思議ちゃんだと思ってた子が社会を鋭く観察していることだってある。それは看板の裏側のように他者には見えないけど、確かに存在するものです。

ミルドレッドの家を訪れたウィロビーは、彼女と庭のブランコに並びます。この時に画面には連なる看板の裏側が映っています。するとウィロビーは実は自分が末期ガンで余命が数ヶ月しかないことを告白するのです。逆にミルドレッドに片思いしているジェームズが彼女の放火を庇う嘘をつくとき、背景には看板の表側が映ります。看板の表裏でかなりの情報を説明してくれているので、ある意味非常に親切設計な映画です。

また3枚の看板は3つ一緒で初めて1つのメッセージを持つものになっています。同じようにミルドレッドとウィロビーとディクソンの3人は同時に画面に映ることは無いのですが、それぞれが互いに影響しあっています。しかもそれぞれが直接的には関係のない理由でとった行動が結果的に互いの環境を大きく動かしてしまう。その影響の連続が1つの物語だといえます。

【③神を否定する前半 奇跡が続く後半】

「スリー・ビルボード」は「神秘性」が一つのキーワードだと前述しましたが、ここでそれを説明します。この映画は観客の予想を裏切る展開がどんどんと続いていきますが、その中で次第にある普遍的なテーマに収束していきます。レッドをビルの窓から放り投げたディクソンが、ミルドレッドの放火によって顔に火傷を負ったシーン。これは自業自得や因果応報だと思った人が多いはずです。

僕も含めて日本人はあまり宗教を意識していないといいます。けど例えば何か凄く良いことが続くと、「後で何か悪いことが起きそうだな」とか思ってしまう。あるいはワイドショーで占いのコーナーがありますが、特定の星座が1週間ずっと1位になることもありません。厄年、厄日なんて考え方もありますよね。何か悪いことがあったら「今日は厄日だな」なんて言いますが、それは自分でも制御できない大きな力が働くという考え方です。

これを端的に言い表しているのが、作中クライマックスでミルドレッドの前の夫の今カノのペネロープの台詞「怒りは怒りをきたす」です。これは聖書の言葉で、アホなティーンエイジャーだと思っていたペネロープが金言を残すのも先ほどの看板の話ともつながります。ミルドレッドはこの言葉にハッとさせられるわけですが、実は映画の中で彼女は一貫して神を否定していました。

フランシス・マクドーマンドの今回の演技の白眉ともいえる神父との会話シークエンス。ここで彼女はカトリック教会による少年の性的虐待隠蔽問題を引用し、聖職者たちを徹底的に糾弾します。

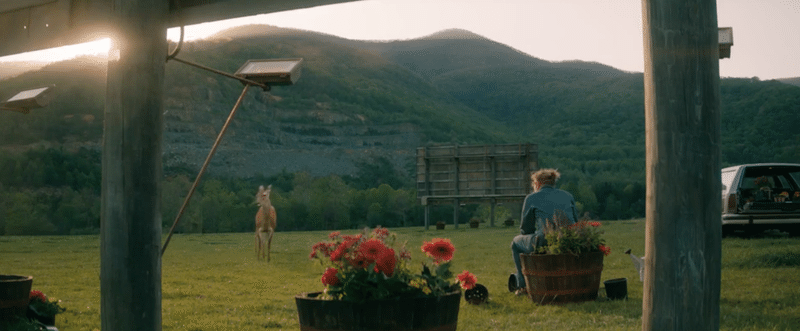

また看板の下に花を供えていると、突然1匹の鹿が彼女の目の前に現れます。まさに神秘的なはずが、彼女は一蹴します。「あなたが娘の生まれ変わりだというの、悪いけど違うわ」と。そして神の存在を否定します。もし神がいるならば、なぜ娘は無慈悲に殺されなければならなかったのか。なぜ犯人は逃げ続けていられるのか、どうしても納得できないからです。

本当に神はいないのか。と思っていると映画の後半は不思議な奇跡がどんどん連鎖していきます。その引き金を引くのがウィロビーの自殺で、文字通り拳銃の引き金を引いて絶命します。そして暴力と憎しみの連鎖が一気に広がっていくのです。

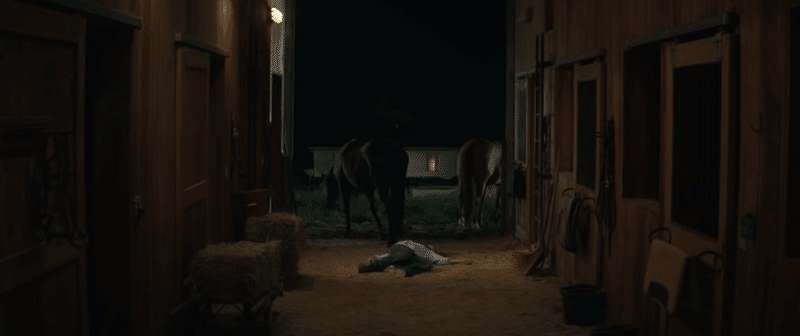

まずディクソンがレッドを襲うと「偶然」訪れたウィロビーの後任者にその一部始終を目撃されて、彼は解雇されます。署長の自殺の原因になったと勘違いされてミルドレッドの看板は何者かに焼き払われます。彼女の娘も暴行され最後には焼殺されました。その報復とばかりに今度はミルドレッドが火炎瓶で警察署を焼き払います。しかしその場に「偶然」居合わせてしまったディクソンが大火傷を負っていまします。するとそこに「偶然」居合わせたジェームズによって助けられます。そして運ばれた病室には、なんの因果なのか自分が大けがを負わせたレッドがいました。

奇跡は続きます。ウィロビーがミルドレッドに当てた手紙には「いつか犯人がバーで自分の犯行を自慢するのを聞いた人が通報して、あっさりと事件が解決することを期待している」という内容が書かれていました。するとディクソンがヤケ酒をしているバーにやってきた男が、「偶然」ウィロビーの手紙通りに犯行の自慢をする。それが「偶然」ミルドレッドの娘アンジェラの殺され方と全く同じだったのです。ディクソンはこいつが犯人だと確信します。その相手は何とミルドレッドの職場にやってきて彼女を脅迫した男でした。一体どういうことなのか?

実は似たような物語があります。

僕が真っ先に思い浮かんだのはスウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマン監督の「処女の泉」です。

これは書くのも辛いような内容です。まず敬虔なキリスト教徒の娘が、森で男達に強姦された末に殺されてしまいます。それを知った父は怒りに身を任せて娘を殺した男達を殺します。そして神に絶望します、なぜこんな酷い仕打ちをするのかと。しかし父が娘の遺体を抱きしめると水が湧いて泉ができるのです。奇跡を目にして父は再び神に祈り、物語は終わります。

ベルイマンは「第七の封印」など「神の不在」をテーマにした作品を数多く撮っていますが、同じようなテーマを扱う現代の映画作家といえばコーエン兄弟、そう今作の主演フランシス・マクドーマンドの夫ですね。これも「偶然」でしょうか笑。

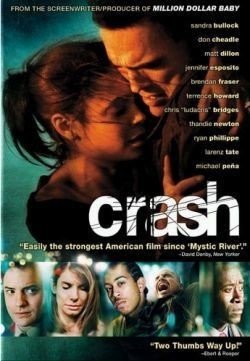

もう一つの類似映画はポール・ハギス監督の2004年の作品「クラッシュ」ですね。これはアカデミー作品賞を受賞したので見た人も多いと思います。

正直「スリー・ビルボード」はかなり「クラッシュ」の影響を受けていると思います。「クラッシュ」は人種差別をテーマにした群像劇で、交通事故をきっかけに登場人物たちの立場がどんどん逆転していくドラマで、いくつもの偶然の連鎖がピタゴラスイッチ的に登場人物たちを結びつけ、全ての伏線がキレイに回収されていきます。

「スリー・ビルボード」は人種差別だけでなく、同性愛に対する差別、障害者に対する差別の問題も盛り込まれており、より多様な憎しみをあぶり出していますが、この「クラッシュ」をお手本にしたことは間違いないと思います。「クラッシュ」における交通事故の役割を、今作ではウィロビーの死が果たしています。

【④許しの物語-ラストの受け止め方】

「スリー・ビルボード」は今まさに現代社会が抱えている「分断」を象徴している物語だという解釈があり、実際にフランシス・マクドーマンドもインタビューで言及しています。台詞の中で白人警官が無抵抗の黒人青年を銃殺した事件に触れている点から見ても、それは明らかでしょう。その文脈で考えるならば、一体あのエンディングはどういう意味になるのかを考えていきます。

理不尽な暴力をふるったディクソンとミルドレッドは、しかし許されてしまいます。ディクソンは病室でレッドからオレンジジュースを貰います。ミルドレッドはジェームズに庇われます。また前述したように罵り続けたペネロープの言葉にハッとします。

そしてディクソンはボコボコに殴られながらも容疑者のDNAを採取します。ミルドレッドのために、死んだウィロビーの期待に応えるために。そんなディクソンにミルドレッドは懺悔します。警察署に火をつけたのは自分だと。それをディクソンも許すのです。

「怒りは怒りを来たす」−この理論だと怒りと報復は倍々ゲームのように膨らんで、暴力はどんどんと拡大していくはずです。ところがこの物語を見るとそうはなっていない。ミルドレッドとディクソンはクソ野郎を成敗する旅に出るはずでしたが、その怒りの炎はなぜだかくすぶってしまいます。

「あんまり乗り気じゃないな」「私も」みたいなことを言い出すのです。それは2人が互いを許してしまったからでしょう。この映画は許しの力を信じているのです。とすれば2人がヤツを殺すのかどうかその選択が開かれたエンディングではありますが、恐らく作り手の中での答えは決まっているのかなと思うのです。

この映画は巧みに伏線を回収していきますが、最大の伏線が回収されません。つまりヤツはアンジェラを殺した犯人ではありませんでした。ヤツは恐らくイラクの復員兵であり、その極悪非道な行いは全て不問にされてしまいます。それは台詞でしか語られませんが、エビングの街のさらに外の世界(現実の私たちの世界)にも同じ不条理は存在していて、何だったらリアルの方がよっぽどヒドいことをこのタイミングで観客に突きつけてきます。

それを踏まえて改めてラストを考察します。ラストカットはオープニングときれいに対比されます。オープニングはミルドレッドが家に「戻る」道のりです。つまり過去に囚われている、娘の死にいつまでも立ち返ってしまうことが端的に表現されています。対してラストでは家を出て旅に出るのです。未来に向かって進んでいくミルドレッドの表情はわずかに微笑んでいます。その余韻をどのように感じて、私たちは世界とどのように向き合えば良いのでしょうか。3つの看板の問いかけは私たち観客に向けられたものなのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?