ルキーノ・ヴィスコンティのすべて

※この文章は2017年3月に書いたものです。

【はじめに~ヴィスコンティと二項対立】

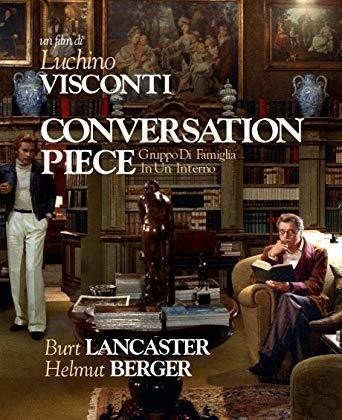

3月5日から1週間にわたり大分市にあるシネマ5という映画館で、イタリアの巨匠 ルキーノ・ヴィスコンティ監督(1906-1976)の特集が組まれ、「郵便配達は二度ベルを鳴 らす」「揺れる大地」「若者のすべて」「山猫」「家族の肖像」が公開されました。没後 40 年を記念したものです。毎日レイトショーで1本だけかかり、それを逃すともう観れな いというシビれるプログラムでしたが、これをスクリーンで観る機会はそうそうないと、 定時ダッシュの日々でした笑。「郵便配達は~」だけは仕事があって観れなかったので すが、残りの4本は鑑賞することができました。

ヴィスコンティには取っ付きにくい芸術的な映画ばかり撮る人というイメージがあ りました。実際のところ

「俺/私、ちょっとインテリ・ピープルに なろうかしら」

と背伸びして観ようものなら、「え、何これ?」と狐につままれるリス ク有りと言わざるをえません。

それでも、今回筆をとろうと思ったきっかけは、映画のあらすじを紹介する某サイ トが「若者のすべて」について、このように書いていたことでした。

巨匠ヴィスコンティが悠陽迫らぬタッチでつづる、兄弟愛の大ロマンである。

はっきり言って全然違うと思います。

こういう間違った解釈が、検索エンジンのすぐ 上のほうにくると、余計な誤解や混乱を与えかねません。ヴィスコンティの映画はスト ーリーは作品舞台の時代背景や社会問題などの知識が必要な上、やや抽象的な表現が多 く難解に思う方もいるかもしれません。

とはいえ彼の作品を通して観ると分かるのは、 毎回必ず同じことを結論にした物語を作っているということです。どんな物語かという と、「2つのイデオロギーが対立し、それは平行線のまま分かり合えない」という話な のです。これを頭に入れて観ると、彼の作品をより楽しめるはずです。ということで、 主に「若者のすべて」を中心にヴィスコンティ映画について解説していきます。

【ショッキングな「若者のすべて」】

上映時間 3 時間の「若者のすべて」は、ヴィスコンティの生誕 110 年、没後 40 年を記念 して今回 4K にデジタルリマスターされて公開されました。また上映当時は過激過ぎるといって処理が施されたシーンも オリジナルのままで上映されることになりました。

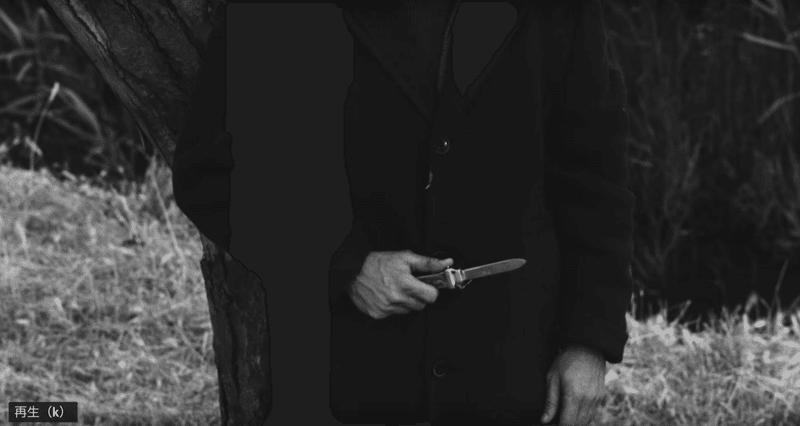

それを踏まえたうえで観ても...やっぱり本当に凄いと思います。特に強烈に焼き付くの はシモーネが悪友たちにロッコを破壊締めにさせた上でナディアを無理やり犯すシーンと、 逃げ惑うナディアをナイフで突き刺して殺すシーンです。

文字で書くのも嫌になるような 凄惨な場面を、迫真の演技で徹底的にリアルに撮っています。今回鑑賞したものと「ベニス に死す」を含めた 5 本の中では、やはり「若者のすべて」が1番分かりやすく劇的に展開 していく物語だといえます。とはいえ、単にショッキングなシーンを取り込んだ尖った作 品なのかというと、全くそんなことはありません。

冒頭のクラウディア・カルディナーレ演じるジネッタと婚約者のヴィンチェンツォが彼 女の家で結婚の報告をするシークエンス。十数人が居間にいて、次から次に会話をしてい くのを1台のカメラが流れるようにパンして捉えていきます。さらに話しながら移動する 人物を非常にナチュラルにドリーして追いかけます。

凡庸な人なら、単にルーズの画と喋 る人の表情をカットバックさせて撮りそうなものだし、正直特段に力を入れて撮るほど重要 なシーンではない。でもそこがヴィスコンティ、違います。彼が撮ることで映画が始まっ てからいきなり、何か凄く上質で贅沢なものを味わっているような滑らかな画作りになる のです。「山猫」以降のカラー作品の方が、彼の映像美へのこだわりをより分かり易く感じ ることが出来ますが、このときに既に彼の技法やメソッドは確立されています。

【サスペンスを煽る絶妙の編集】

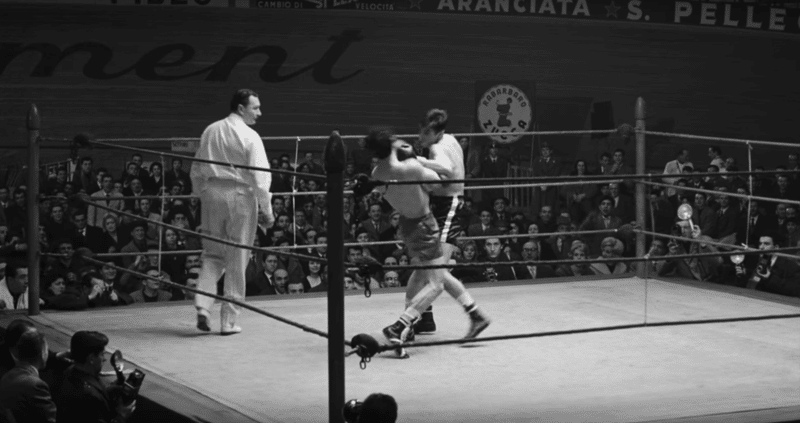

さらにこの映画が、今もなお古びれない作品として確固たる地位を築いているのは、「絶妙な編集」による部分が大きいと思います。特にクライマックス部分は映画の白眉です。ロッコはシモーネの借金を返済するため、ボクシングのタイトルマッチに挑みます。

一方、誰からも必要とされなくなったシモーネは、ナディアが立ちんぼをしている場所を聞き出しストーカーのように彼女にまとわりつきます。ナディアに復縁を乞いますが拒絶 され、ついには彼女を手にかけてしまいます。

このパロンディ家の兄弟の明暗をより対照的に、そしてよりドラマチックに描くために、 映画は2つのシーンを並列にして交互に行ったり来たりします。ロッコが拳を振り上げる と、シモーネがナイフを突き立てる、ロッコの勝利に会場が沸き立つと、ナディアが断末魔の叫びをあげるといった具合に。

クライマックスに向けて複数のストーリーが錯綜する というこの構成は、カットバックと呼ばれてるテクニック。一番有名なのは「スター・ウォーズ」シリーズで、ほぼ前作のクライマックスでこれをやっていますね笑。

ヴィスコンティはロッコとシモーネがどうなっていくのか、観客のハラハラドキドキ感を巧みに引っ張っていきます。

ショッキングなシーンにばかり目がいきがちですが、それをより引きたてるためカメラワークや編集などの細部に巧みな演出がなされています。

この映画の公開と同じ年にゴダールの「勝手にしやがれ」が上映され、前年の「大人は判ってくれ ない」と併せてヌーヴェルバーグが到来します。その波はやがてアメリカにも波及し、60 年代末にはアメリカン・ニューシネマの時代になります。ヌーヴェルバーグもアメリカン・ ニューシネマもテクニック度外視のザラザラした映像で、社会のリアリズムを追及するよ うな作風ですが、それらが生まれるより前にヴィスコンティは、リアリズムと映像的技巧を両立した映画を完成させていたわけです。

【3人の狂人が家族を崩壊に導く ①母ロザリア】

とはいえ映像的に凄くても、この映画正直ノレないという人も少なからずいると思いま す。それは全体のストーリーが、一言でいうと

胸クソ悪いからに他ありません。

特にラストでナディアを殺害したシモーネを、それでも庇おうとするロッコの姿に正直ド ン引き...という方がほとんどだと思うし、僕も四男のチーロが警察に通報するのを全力で応援していました笑。

まったく感情移入できないこの結末を、どうして「兄弟愛の大ロマ ン」なんて言えるのでしょうか。まして、ロッコはともかくシモーネは「有り金全部よこ せ」とか終始不遜な態度。こいつには、もはや家族とか兄弟への思いやりなどありません。

本作はシモーネという分かりやすい悪役がいることで、ついつい彼の蛮行に目がいきが ちですが、実は負けず劣らずの狂人がもう2人います。

1 人は強情な母親ロザリア、そして もう 1 人がロッコです。主人公が相当イカれていて、しかも最後まで彼は狂人のまま終わ ってしまうのが「若者のすべて」という映画なのです。ここでは3人の狂人が周りにいる 人間をいかに振り回していくかについて考察していきます。

まず母親のロザリアです。彼女は夫が死ぬと息子たちを連れてミラノの街にやってきます。目的は出稼ぎで先に街に来ていた長男のヴィンチェンツォに養ってもらうこと。とこ ろがヴィンチェンツォは無職で、しかもジネッタと婚約をしていました。ロザリアが来る前にヴィンチェンツォとジネッタは彼女の家族に、自分たちは自分たちの力だけで生きて いく。誰にも頼らないし、その代わり親に仕送りもしないということを話します。

ところがロザリアがやってきて、ヴィンチェンツォの婚約の話を聞くと大激怒。

「お前、 あたしを見捨てるつもりかい?誰があんたをここまで育てたんだ!」

と恫喝し、ジネッタ の家族とも大喧嘩。その場を台無しにします。可哀想なヴィンチェンツォは、結局新しくやってきた家族を養うために一計を案じて、兄弟たちと暮らすアパートを探します。

この冒頭の10分でこの母親が凄くウザい笑。

何の計画もなく家を飛び出して「あとは長男が何とかしてくれるだろう」 という態度なのが鼻につきます。ロザリアが好意的に描かれるのは雪の日の朝に朝食を作るぐらいで、ほとんどは小うるさい上に自分では何もしない。全ての悲劇の元凶は彼女の甘えなのではないかという気さえしてきます。

(※イタリアは南北で経済格差があり、北部の都市と南部の農村の対立はこの時期のイタリア映画のテーマでもあります。一家が都市に住むのは「藁をも掴む想い」であって、時代背景を考えればロザリアの言動はある程度同情出来るものなのです。しかし現代の価値観で見れば、フツーにウザい笑)

【ヴィスコンティ 作品の女性キャラクター】

実はロザリアに似たキャラクターがヴィスコンティの他作品にも登場します。それは「山猫」の主人公サリーナ公爵の妻、マリアです。彼女は廃れゆく貴族に執着し、新時代の若者たちへの愚痴ばかり言います。それから「家族の肖像」のシルヴィア・マンガーノ演じるビアンカも傍若無人で自分の我を通す厄介な女性です。

ヴィスコンティがゲイだったことも関係しているのかもしれませんが、彼の作品では中年の女性は、思ったことを口にせずにはいられない(心に留めて置けない)キャラクターであ ることが多いように思います。

ただしそれは必ずしも嫌悪感だけでなく、たとえば「山猫」 のサリーナ公爵は、「老害」になれる自分の妻のような性格だったらもっと楽なのになぁと 自らの自意識に悩みます。またクラウディア・カルディナーレが演じるキャラクターは「男 が求める理想の女性」を体現していることが多く、女嫌いというわけでもないようです。

クラウディア・カルディナーレは「山猫」で絶世の美女を、「家族の肖像」では主人公の妻を演じた。彼女はフェデリコ・フェリーニの「8 1/2」で本人役を演じている。ゲイからも女好きからも愛されたというのは面白い。

「若者のすべて」におけるロザリアは、いつまでも子離れせずに息子たちを縛り付ける 存在です。彼女は「家族の厄介さ」を象徴しているような存在です。ヴィスコンティの作品は常に家族がテーマになっていて、それも大家族であることが多いです。「揺れる大地」 でも貧しい漁師の大家族の父が死去し、家督を継いだ長男が家族を守ろうとします。「山猫」、 「家族の肖像」は主人公の老人が新たな家族を築くことが出来るのか?という話です。

そして全ての作品に共通しているのが、必ず「家族が崩壊する」というエンディングに なっていることです。「揺れる大地」では、弟が家出し妹は駆け落ちし、主人公のウントーニは仲買人に屈して酷い労働環境で船に乗ることを選ばざるをえなくなります。「山猫」は、 甥のタンクレディー(アラン・ドロン)と平民の娘アンジェリカ(クラウディア・カルデ ィナーレ)が無事に結婚することが出来ますが、それを心から祝福することができない主人公のサリーナ公爵(バート・ランカスター)は1人夜風の中に消えます。

「家族の肖像」 は、最もわかりやすく幻想の家族が崩壊され、失意の中で主人公の教授(バート・ランカスター)が死んで終わります。ヴィスコンティはなぜ、ここまでペシミスティックなのか? その理由が恐らく彼の作家性そのものではないでしょうか。また「家族」には単なる血縁者ではなく「一つの共同体」という意味もあります。ヴィスコンティの作品は特にカラー 作品以降、寓話性が強くなりますが、一つの家族の崩壊を描くことで、もっと大きなコミュニティや社会、イタリアという国そのものについて語っています。この点については後述します。

【3人の狂人が家族を崩壊に導く ②兄シモーネ】

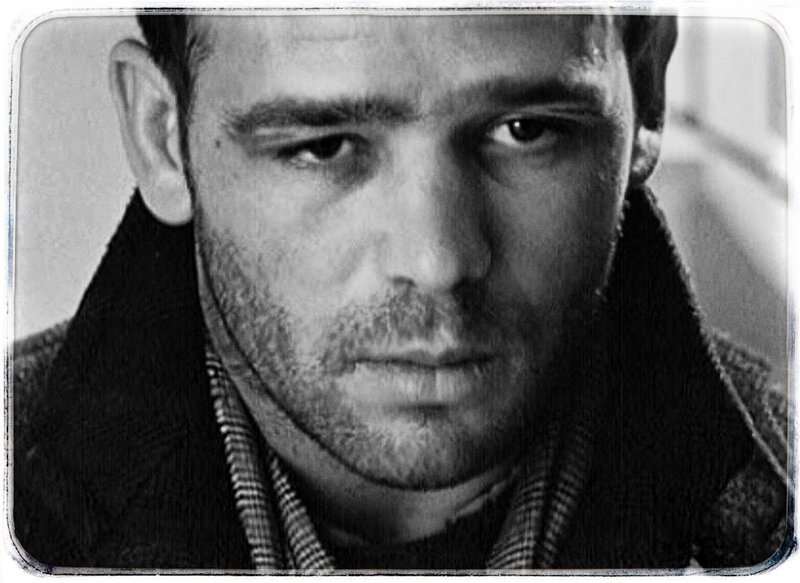

「若者のすべて」において、最も強烈なキャラクターはやはりパロンディ家次男のシモ ーネで、実質的な主人公といっていいでしょう。よく若い頃ヤンチャしてたという人が、「悪 事には一通り手を染めた」とか「殺し以外の悪さは全部した」と自慢しますが、シモーネの場合は窃盗・麻薬売買・強姦・殺人のすべてに手を出した、端的に言って人間のクズです。

シモーネはボクサーとして一時の成功を勝ち取りますが、田舎育ちで世間知らずが故に 都会的な誘惑にそそのかされて破滅します。自業自得といってしまえばそれまでなのです が、シモーネの挫折はいつの時代どの場所でも普遍的なものだと思います。若者が夢を追 い求めてやってくる都会。そこには確かに地方よりも可能性があります。

しかし一方で資 本主義の経済優先社会である以上、必ず競争があり弱肉強食の原理原則がはたらくのです。 「持つもの」が「持たざるもの」に搾取され消費される世界です。だからボクシングジム においても、シモーネがダメならロッコという代わりが効く。若者が使い捨てにされてい くという話は「揺れる大地」にも共通しています。「必要とされなくなった人間」としてシモーネがどんな末路をたどるかを見せることで、ヴィスコンティはそうした社会の一面を批評しているようです。

シモーネは、ジムのマネージャーやナディア、さらには兄弟のチーロからも見放され、 拒絶されます。これはシモーネのような人間には非常にツラいことです。生物学的には彼も立派に生きているのに、その生きている意味を見出せないからです。その結果、シモー ネは優等生の弟ロッコを妬み、彼にちょっかいを出すようになります。最初のシモーネの 犯罪は、ロッコが働くクリーニング店の店主のブローチを盗んだことでした。

ところがロッコはそのせいで店をクビになっても、シモーネを赦します。そして以降ロ ッコはシモーネにナディアをレイプされ、借金を背負わされ、ついには彼がナディアを殺 しても、シモーネを赦し続けます。ロッコの赦しは、拒絶以上にシモーネを苦しめました。赦されれば赦されるほど、自尊心をズタズタに切り裂かれるからです。つまり皮肉なことにロッコの寛容さが全ての悲劇の引き金になってしまったのです。

【3人の狂人が家族を崩壊に導く ③主人公ロッコ】

物語のストーリーだけを追うと、暴走する兄に一方的に傷つけられていくロッコはさぞ 悲劇的な存在ですが、よくよく考えてみると彼が一番異常だということに気がつきます。 ロッコは兄シモーネのためにナディアから身を引いたつもりなのでしょうが、自分の恋人を犯した相手に差し出すなんて、危険この上ありません。(それでなくても、ナディアはト ラウマから自殺を仄めかしていたというのに!)

またシモーネとの殴り合いの喧嘩でも、 恐らくロッコはあの時点で普通に闘えば勝てたはずです。でも闘うこと自体を嫌がり、夜 の街をひたすら逃げ続けて最終的にはボコボコにされてしまいます。なぜロッコはここま でシモーネを赦し続け、そして自らがその罪をつぐなおうとするのかが分からないので、 多くの人にとって感情移入できない主人公だと思います。

しかし、最後の家族の晩餐の場面でそれが解き明かされます。ロッコは乾杯の挨拶で言うのです。いつか家族揃って帰郷したいと。家族が田舎で仲良くしていたあの頃に戻りた いと。ロッコは「家族の再生」をひたすらに願っていました。そんな無垢な願いが、彼を聖人(というか狂人)にさせていたのです。けれども、その挨拶を聞く長男のヴィンチェンツォは定職に就き、子どもも生まれているし、弟のチーロは勉強に励んでいたことが実り、アルファロメオの技師になりました。すでに皆がそれぞれの人生を歩んでいました。 そしてシモーネがやってきて、ナディアを殺したことを告白。これによって、家族は決定的にバラバラになってしまいます。

ロッコのキャラクターは、「揺れる大地」の主人公ウントーニにも重なります。彼も、家族のささやかな幸せを求めて、漁村の掟に逆らって仲買人を介さずに自分たちだけで商売を始めようとします。しかし、事態はどんどん悪化していき家族は崩壊してしまいます。 それでも、まだ若い弟や妹のためにウントーニが海に出るところで「揺れる大地」は終わります。暗転しても波とオールを漕ぐ音がしばらく響くラストは、強烈に心に残ります。

【ロッコとシモーネに象徴しているもの】

狂人ばかりのパロンディ一家が崩壊していく3時間。ヴィスコンティは「若者のすべて」 で一体何を伝えたかったのでしょうか。この一本だけを見ると分かりづらいですが、他作品との比較、特に「揺れる大地」を併せてみると何となく気づくことがあります。

ロッコとシモーネは人間が持つそれぞれの性質を象徴した存在です。ロッコは「利他性」、シモーネは「利己性」を体現しています。ミラノの都市部 の中で、シモーネはとにかく自分のためだけに生きていこうとして堕落します。一方でロッコは家族全員の幸せのため、自分を犠牲にし続けるのです。

しかし現実世界において、利己性と利他性どちらかだけで生きていくのは不可能です。 多くの人はそのバランスを取り、折り合いをつけたり妥協することで生きています。長男 ヴィンチェンツォや四男チーロは、そうした「普通の人々」の象徴になっています。

つまりヴィスコンティが言いたかったのは、「社会に出たら人と協力しないといけないし、かと いって時には我を通さないと他人から利用されてしまうよ」ということなのです。

何を当たり前なことを、と思うかもしれませんが彼にとっては非常に大切な問題でした。 ヴィスコンティは第二次世界大戦中にイタリア共産党に入党するなど、一時は共産主義に傾倒していました。イタリア共産党は当時ムッソリーニのファシスト党と戦うパルチザンの中心的役割を担うなど、西側諸国の中では高い支持率を誇っていたので、彼も共産主義こそが世界をより良い方向に導くと信じていたのでしょう。

実際「揺れる大地」はイタリア共産党が出資したプロパガンダ映画で、資本主義を痛烈に批判した内容になっています。「揺れる大地」はロベルト・ロッセリーニの「無防備都市」 と併せて、「ネオリアリズモ」の代表的作品と位置づけられています。ネオリアリズモはフ ァシズムへの対抗として生まれた文化であり、その根幹にある考え方は「啓蒙」です。知識人は歴史的責任を引き受け、人々の要求を代弁しなければならないという考え方です。

「揺れる大地」の冒頭には「彼らは言葉を持たない」というテロップが入り、それを言語化するためにナレーションが多用されます。また台詞も全編にわたり舞台となるシチリアの方言が使われています。

【願望?希望? ラストカットが意味するものとは】

ところがヴィスコンティは「揺れる大地」撮影後の1950 年代後半にイタリア共産党を離党します。その理由は分かりませんが、いずれにせよ彼は共産主義の限界に気がついてし まったのです。かといって、現行の資本主義が万人を幸せにする思想だとも到底思えない。 こうした厭世観が込められたのが「若者のすべて」なのではないかと僕は思います。

前述したようにヴィスコンティがどの作品でも家族を描き、その物語が寓話的だったり、 神話的なのは、家族が祖国イタリアを象徴しているからに他なりません。

たとえば「山猫」でアラン・ドロン演じるタンクレディーは、はじめはガリバルディ率 いる赤シャツ隊(レジスタンス、反体制側)に属して戦争に従軍しますが、その後はあっ さり王党派(体制側)に鞍替えします。このあたりはヴィスコンティの実人生にも重なり ますが、ヴィスコンティが相反する思想で葛藤し続けるのに対し、タンクレディーは全くそんな素振りを見せません。彼のような若者にとってイデオロギーは大切ではないのです。

一方で「家族の肖像」のクライマックスでは、2人の若者が右と左のイデオロギーをぶ つけ合わせて大喧嘩し、修復不可能になってしまいます。いずれにせよ思想によって国が分断されることに対する無力感が、ヴィスコンティの作品には常に流れています。

全体としては悲劇にといえる「若者のすべて」ですが、それでも僕は最後の最後のラストカットにヴィスコンティが祈りに近い希望を込めたのではないかと考えています。ラス トは、シモーネの殺人を警察に通報した四男チーロが仕事場に行くときに、末っ子のルーカと会話する場面です。

ここでチーロはルーカに、いつかお前も大人になったら分かるときがくるというような話をして、休憩を終え職場に戻ります。ルーカは 1 人帰路につきま す。カメラはゆっくりとズームバックし、彼が歩む道のりがどこまでも広がっていきます。

チーロは現実に妥協した人間の象徴であり、今の時代を生きる人間です。一方ルーカは これからの時代を歩む人間、未来への可能性を残した世代です。「俺の時代には叶わなかっ たけど、次の世代にはきっと...」とルーカは想いをバトンタッチしている。だからルーカ の背中姿には、何十年後かに家族が再会する可能性をほんの少し感じるのです。彼が歩む道のりはその希望の道のようにも見えます。

ヴィスコンティが死去して 40 年が経った今、世界の分断はますます深刻化しています。 だからこそこの映画を観ると、とても感慨深いものがあります。

だから僕がもし「若者のすべて」にコピーをつけるならこんな感じ。

世界は残酷だ。家族は兄弟は恋人は引き裂かれる。それでも僕らはヴィスコンティに託された一筋の光を求めて現実と闘わなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?