新刊なのだ!

みんなは本を読んでいるのだ? 村上春樹の新刊が出たのだ。読んだのだ? 読んだのだ! むかし春樹が発表して以来書籍化されていなかった幻の中篇が、増補改稿されて日の目を浴びたのだ。デビュー当時の構想が円熟した春樹の筆で洗練されてよみがえったのだ。楽しみにしない方が無理なのだ。昨日発売されたのでさっそく仕事帰りに買って、昨日今日で読み終えたのだ。

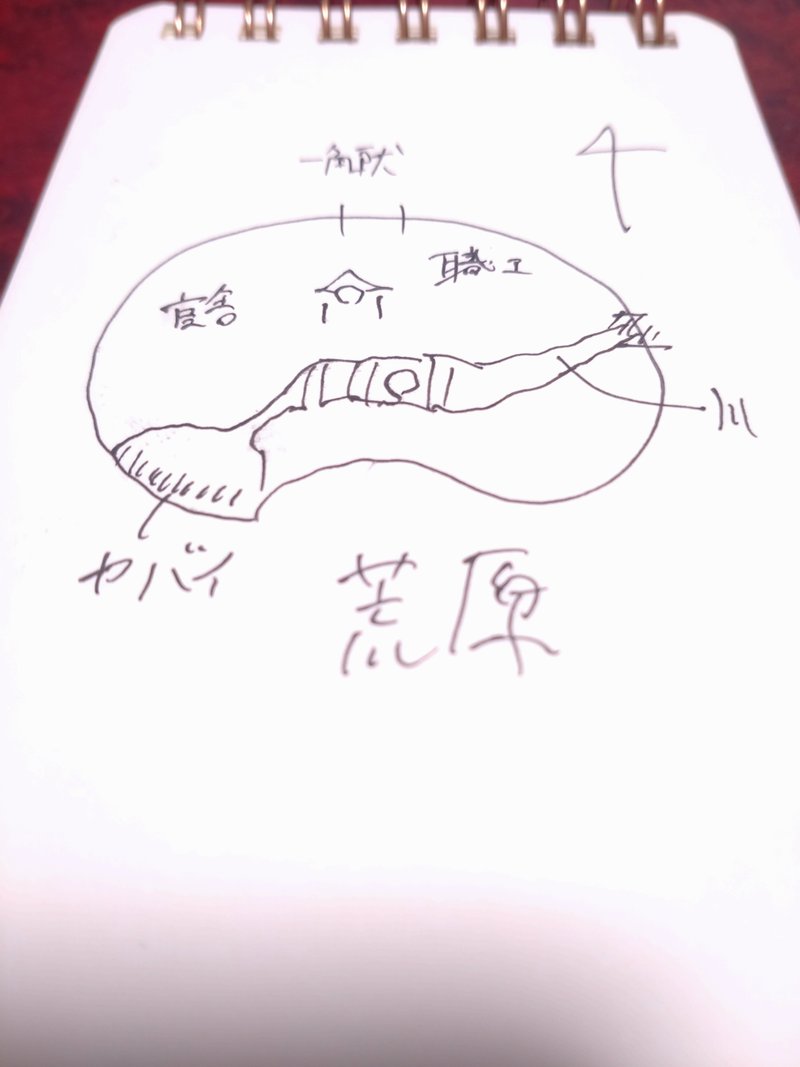

高校生の「ぼく」は一個下のガールフレンドの「君」から、高い壁に囲まれた、時間の静止している街についての話を聴くのだ。「君」の本体はその街に存在しているらしいのだ。「ぼく」は「君」の語る街の構造や風景をノートに記録するのだ。読者の自分も読みながら想像力を働かせて描いたのだ。みんなも参考にしていいのだ!

ともあれ、本体から切り離されてしまっている「君」はあるとき忽然と姿を消してしまうのだ。恋人を喪った「ぼく」は、「君」のことを忘れられずに月日ばかりが流れてゆくのだ。100パーセントの恋人に出会ってしまったから、その後に出会うどんな女性とも深く結び付けないのだ。そうして四十も半ばを迎え、「私」はある日目覚めると、「君」と話して想像していた壁に囲まれた街の前にいたのだ。その街唯一の入り口にいる門番から街に入るための儀式やら忠告やらを受け、〈夢読み〉として街の住人になるのだ。

〈夢読み〉は、街の図書館に収められている〈古い夢〉という卵のような置物から、そこに込められている思念を読むことを生業にしているのだ。図書館にいざ足を向けて、司書の人に出会う。その司書こそが、ほかならぬ「君」だったのだ。

こんな調子であらすじを語っていたらキリがないのだ。三部からなる600ページ強の小説で、上の紹介はだいたい第一部なのだ。このあといちど策を弄して街から脱出しようとしするのだ。そして視点は現実世界に戻り、転職して、福島県のとある町の図書館の館長職に就いた「私」の、その町での出来事を描く第二部、これが400ページくらいあるのだ。原型になった中篇はたぶん第一部までなのだろうと思うのだ。

純文学にネタバレもくそもないのだ。ないのだけれど語りすぎると損なわれてしまう持ち味があるのも確かなのだ。ことに観念的なだけではなく、物語の筋運びも作品の面白さのひとつになっているような本作にはなのだ。

村上春樹の小説はなんだかセックスしているばかりだったり音楽の蘊蓄ばかりで衒学的だったりで、飽き飽きして読み進められないことが多いのだ。そこのところが、本作ではほとんどないのだ。村上春樹の臭みみたいなものがまったく抜けているのだ。若書きの構想と老成の筆の走りが混ざり合い、新しい村上春樹だったのだ。シン春樹とでもいうのだ? のどごしという言葉のように読みごしみたいなものがあれば、後味さわやかで、さっぱりとした、けれど少しほろ苦い、上等の生ビールなのだ。すっかり酔ってしまったのだ!

音楽の蘊蓄は福島県編で登場するのだ。しかしこの蘊蓄も、作品の重要なスパイスになっているのだ。読み飛ばせない読み飛ばしたくない春樹の蘊蓄は初めてだったのだ。読んだ人と共感したいのだ。ロシア五人組の箇所は良かったよなあなのだ。

自分は親からひとまとまりの情報を受け継ぎ、そこに自分なりに若干の変更加筆を施したものを、また自分の子供に伝達していく――結局のところ単なる一介の通過点に過ぎないのだ。でもそれでいいではないか。たとえ自分がこの人生で意味あること、語るに足ることをなし得なかったとしても、それがどうしたというのだ?

夢読みの作業を重ねるうちに、そういう「通過の感触」のようなものを、私は強く感じるようになっていった。通常の意味合いにおける理解ではないのかもしれない。そう思えることもあった。そして通過していくそれらは、ときとして私の内側を奇妙な角度から刺激し、私自身の中にある、長く忘却されていた感興を呼び覚ました。

「あなたは既にあの子のために十分良いことをなすった。彼に新しい世界の可能性を与えたのです。それは彼のために喜ばしいことであったと、わたくしは確信しております。それはなんと申しますか、継承のようなものであるかもしれません。ええ、そうです、あなたがこの図書館でわたくしを継承なすったのと、ちょうど同じようにです」

物語にはいろいろな読み方があるのだ。あるべきなのだ。詩の一節や短歌一首、小説、随筆、その別を問わず、すべてのことばは批評に開かれているのだ。批評はいつでも自由なのだ。読書がそうであるようになのだ。読むことは書くことなのだ。ひとのことばが己の心を震わすように、一種の応答がそこにはあるのだ。読んだことから書かれた文章が誰かの心を刺激してその人はまた何かを読むか書くかするかもしれないのだ。そうしたらそこからまた作物は実るのだ。読書とはそういう営為だと思っているのだ。永劫的なのだ。「街とその不確かな壁」は、作中の舞台のいずれにも本と書物とことばと無縁な場所はないのだ。すべての読書家のために書かれたような一冊なのだ。ことばを読み書き、書かれて読ませて〈海の水は蒸発して雲になり、雲が雨を降らせる。永遠のサイクルだ。(同上p.66)〉。

「街とその不確かな壁」、この物語を読者ひとりひとりがどう紐解くか、個人的には、継承ということばから読みたいのだ。というより、読んだのだ。これは重篤なネタバレかもしれないのだが、主人公は最終的に、壁に囲まれた街から脱出するのだ。壁の街はどこにも閉ざされているのだ。時間の流れもない場所なのだ。ひたすらに今しかないのだ。無意味な上書きばかりで、古いものは閑却される世界とは、その街への作中人物の評なのだ。そこにはいかなる意味での蓄積もないのだ。ただ同じような取り換え可能な毎日を過ごし、過ごすだけで終わるのだ。たしかにそれもひとつの完結した永遠の形なのだ。

あるいはそれが永劫というもののひとつの問題点かもしれない。これからどこに向かえばいいのかわからないこと。

閉じた環に向かう場所などないのだ。山手線をぜんぶ覆うくらいの長い長い車両が同じところをずっとぐるぐるしているみたいなものなのだ。どこにも止まらないのだ。止まれないのだ。絶え間なく動き続け、動き続ける、それだけなのだ。おそらくこの比喩は間違っているのだ。北海道の田舎者が山手線なんて背伸びしたたとえを使うべきではないのだ。うるさいのだ。札幌にも山の手という地名があるからセーフなのだ。何の話をしているのだ?

永劫の形は、ただ、そんな一種類しかないわけではないのだ。継承というしながら次また次へ、それは家族だとか一子相伝とか狭い圏に収まらない、もっと抽象的な、それでいて具体的な、ことばからことばを生み出すような、ひとの振る舞いが人を動かすような、ささいなしかし確かなつながり、円のように循環することはなくとも源から進むうちにかならず通過する場所、人、もの、そういう何かがあるはずなのだ。たぶんとてつもなく概念的な話をしてしまっているのだ。伝わっているかどうかは怪しいのだ。これが円のようならば伝わるのだ。けれど実世界は円ではないのだ。めいめい交差し蛇行し迂回しながら不細工にでもどこかに向かう。それもひとつの永劫のかたちなのだ。どこかで途切れてしまっても、それでも、そこをまた誰かが通るかもしれない別の場所へとつないでくれるかもしれないのだ。そう想像することは決して無益ではないし、壁に閉ざされた街よりは、きっと自由なのだ。読書がそうであるようになのだ。街での読書とは新たにそして新たに〈古い夢〉を取り入れるだけなのだ。読んで、それだけ――なにも書かれやしないのだ。

読んで書かれる、言って聞く、絶え間ないことばの応酬、生き方の姿勢のやりとり、それもひとつの永劫のあり方なのだ。

「ぼく」は「きみ」を追いかけて壁の街までたどり着き停滞して、それもひとつの愛のあり方かもしれないのだ。閉じた愛なのだ。けれどついに「私」が求めたのは、そういう愛ではなかったのだ。そういう永劫の愛ではなかったのだ。「私」が福島の町で出会った女性、彼女は生来的にセックスが苦手で、体をきつい下着で鎧っているのだ。防御しているのだ。「私」は彼女に特別な好意を抱いていることを自覚するのだ。彼女も「私」に親密な感情を抱いている。でも、と彼女は言う。情交する気持ちにはなれない。

「……(中略)それには長い時間がかかるかもしれない。というより

積極的にせよ、受容的にせよ、そういう気持ちにはもう二度となれないかもしれない。解決しなくてはならない問題が、私の側のいくつもありそうだから」

「待つことには慣れている」

彼女はまた少しのあいだ考えていた。そして言った。

「そんなに我慢強く待つだけの価値が私にはあるかしら」

「どうだろう」と私は言った。「でも長い時間をかけて待ちたいと思う気持ちには、それなりの価値があるんじゃないかな」

美しい応答だと思う。「私」は彼女が開かれるのを待つことを選んだのだ。向かう場所、あり方のめどをひとつ見つけたのだ。より開かれた場所へ、それは壁に閉ざされた街ではないのだ。そこにはいかなる問答もないのだ。待ち続けて、願いが果たされるかどうか知らないのだ。しかし待つということは世界に開かれているということなのだ。何かが来るのを受け止める、その姿勢なのだ。閉じた環にはありえない、けれどこれもまた一つの永劫の愛のあり方、ふわふわしたへたくそな解説に我ながら終始したけれど、純度100パーセントの恋愛譚として、これ以上ない出来なのだ。

「きみ」を離れ「ぼく」から「私」へと至る、傷をいやす三十年ほどにもなる長い長い遍歴を、その成長をその生き方を、堪能できて満足なのだ。

みんなは読んだのだ? 読んだなら書くのだ。それはいつでも自由なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?