世界遺産級の教会建築士 ~ 鉄川 与助

世界遺産となった、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」ですが、多くの教会を設計・施工した鉄川 与助の存在が無ければ、おそらく状況はまったく違うものになっていただろう・・と思わずにはいられません。

与助は明治12年、五島列島中通島・青方村に、大工の棟梁鉄川 与四郎の長男として生まれています。

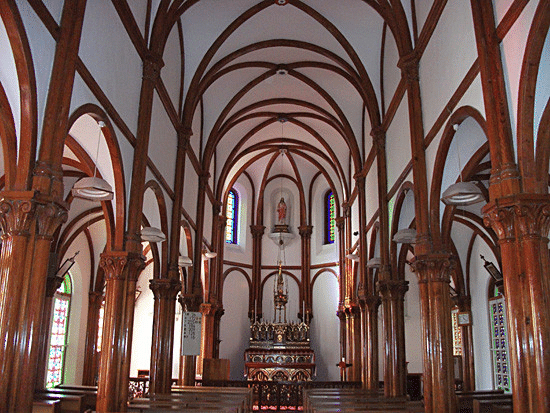

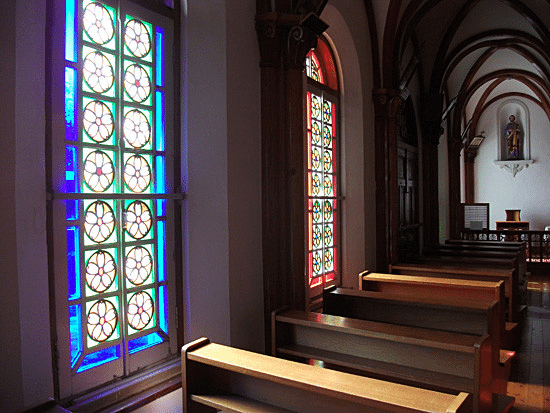

(画像は、その生まれ故郷に近い大曽に立つ、自ら設計・施工した大曽天主堂)

禁教政策が解かれ、各地に天主堂を建てようとする動きが始まる中で、与助は、敬虔な仏教徒でありながら、教会堂・天主堂建設の虜となっていきます・・・

(画像は大曽天主堂内部の、リブ・ヴォールト天井(こうもり天井)

曽根天主堂建設の際、与助に指導したペール神父は、リブ・ヴォールト天井のかけ方と幾何学を教えます。そこで教会建築に開眼した与助は、鯛ノ浦教会、桐ノ浦教会、堂崎天主堂の増改築に関わり、さらには自身の設計・施工で冷水教会、野首教会、青砂ヶ浦教会、楠原教会・・・と次々と才能と手腕を発揮してゆきます。

しかし、与助は決して「天才肌」ではなく、ただひたすら、ひたむきに努力をした人物でした。

学歴はと言えば、小学校しか出ていませんが、建築に必要な力学の計算などは独学で学び、ついには微分・積分までも操るようになりました・・・

仕事で長崎に来た与助が出会ったのが、出津(しっつ)の信者たちから、「ド・ロさま」と(今でも)慕われる、ド・ロ神父でした。

ド・ロは天主堂建設に際しては、設計・施工したばかりでなく、自らもレンガや泥を運び、農作業では、先頭に立って肥桶をかつぐような人物だったのですが、建築学においては、非常に高い見識・知識を持った人物でした。

(画像は、ド・ロ設計、与助施工の旧大司教館です。)

ド・ロ神父は当時、建築中の長崎県庁の現場に与助を連れていき、「どこが問題なのか」を説明しつつ、正しい工法を指導したといいます。

長崎県庁・建設の顧問は、当時日本建築界の頂点と言われ、東京駅などを手がけた辰野金吾でした。

(旧大司教館は、今から約100年近く前に建てられた建物ですが、ご覧の通り、今でも堅牢さをうかがわせ、言葉だけでなく、2人の能力・技術の高さを証明しています)

ド・ロ亡き後、浦上天主堂を建てたフレノー神父に師事し、更に腕に磨きをかけた与助は、今村天主堂、南田平教会、江上教会、頭ヶ島教会など後世に残る名建築を残しました。

しかし、何故?与助が、敬虔な仏教徒のまま教会建築に携わることが出来たのか?・・・信者たちの中には、あからさまに仏教徒である人物が教会建築に関わることを嫌がる者もあったというのに。

その答えは、「鉄川 与助」というの人物の「人格」そのものにあります。

そしてその与助の人柄こそが「世界遺産級」だと私が言いたい部分なのです。

そのエピソードを箇条書きにして、この記事の結びとしたいと思います・・・

・与助は目覚めている時すべてが勉強の時間だった。ド・ロ神父からもらったフランス語の建築書をはじめ、建築関係の本をむさぼるように読み、いつも決して本を離すことはなかった。その為、家族は家で与助が眠っている姿を見たことがなかった。

・夜が明けるとすぐ仕事にかかれるように、暗いうちに家を出て、暗くなるまで現場にいるという毎日だった。九州各地をかけ持ちで仕事をするようになっても、ほとんど旅館には泊まらず、現場から現場へ移動する夜汽車の中で眠った。

・尋常小学校を出た子どもを、住み込みとして自ら職人に育て、大工、左官たちが独身の間、生活の面倒をすべてみたので、常に20人ほどの大家族だった。

・仕事中、誰かわからないことがあると、「わからんか?」と語尾を上げたやさしい口調で言い、「これはなぁ、こうすればよか」と実際にやって見せてくれた。

与助がほかの現場に出かけ留守の間に、直角を出すのを間違えて建物が建たなくなったときも、図面を読み違えて入口を別の場所に付けてしまったときも、「また、しなおしたらいいわ」と穏やかに言うだけだった。失敗しても絶対に怒らなかった。

・長崎の純心女学校を建築中、台風で風速30メートルの風が吹き、全部吹き飛ばされてしまったことがあった。職人たちが肩を落としていると、当時まだ高価だった肉を買ってきて、酒を飲ませ、「お前たち、どうしたか。元気出せ! 元気出せ! またやり直そうじゃないか」と言った。

・島で採れる砂岩を使用した石造りの頭ヶ島教会のように、材料は基本的に現地調達することを旨とした。

それがかなわぬ場合には、出来るだけ近いところから良質のものを取り寄せた。

青砂ヶ浦教会建設のとき、丸柱に使う材木は熊本から帆掛け船で運んできた。

レンガも佐世保方面から取り寄せ、厳しく吟味し、粗悪なものは返品したが、場合によっては返品が半分近くに及ぶこともあった。

その根底には、「経済的に」かつ「耐久性のある」という一見矛盾とも見える天主堂造りの思想があった。

・手抜きを恐れ、仕事を下請けに廻すことはなかった。

自分が育てた職人に、じっくりと仕事をさせ、「仕事が遅い」と言ったことはなかったが、「手間が要ってもいいから、いい仕事をしろ。楽な仕事をしてはいかん」と口癖のように言っていた。

気に入らないところは徹底的に手直しをした。自分が納得をする教会を造るためには、損得など考えなかった。当然生活は慎ましく、与助自身も節約することをいとわなかった。

・天草の大江教会の建設当時、与助が長崎に帰るとき、長崎行きの船が出ていた富岡まで30キロの道程を常に歩いた。

大江の現場に限らず、体のためにと言って長い道程をバスにも乗らずにいつも歩いた。

(参考文献:「天主堂物語 / さいが雄二」)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。