航空券ガチャでイスラエルを引いた (後編:バンクシーのパレスチナ)

バスに乗り、パレスチナのベツレヘムという街に向かっている。外は曇り空で、どんよりとした重い空気が車内にも広がっている。

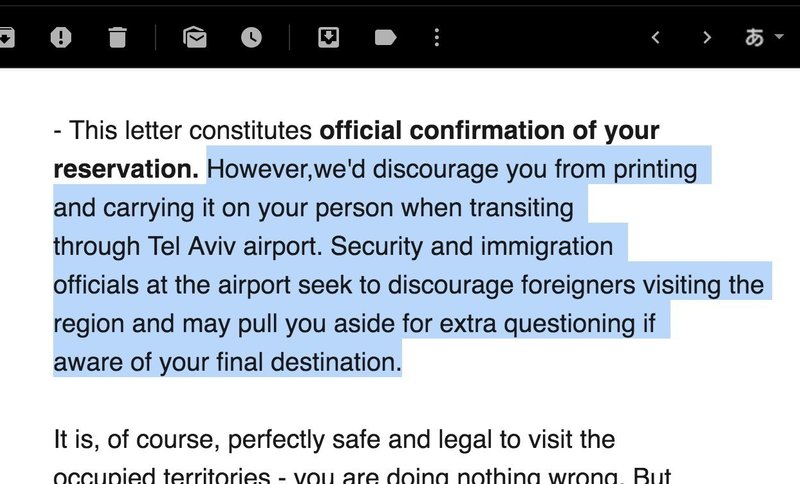

パレスチナという地域について、その文脈を語り尽くすことは到底できない。いくつものピースを抜き取られたジェンガのような、複雑で不安定な歴史の上に成り立っているのがパレスチナだ。さしあたり旅人が抑えておくべきは、イスラエルとの仲が悪いということである。パレスチナでの宿は予めとってあったのだが、その予約完了メールには「このメールは印刷するな。イスラエルの空港で行き先がバレるとまずいから」と書いてあった。

曇天を眺めながらバスに大人しく座っていると、なぜか前の席の婆さんが僕に向かって何かを喚きだした。恐らくヘブライ語だろう、何を言ってるのかは分からないが、バスで喚き出す婆さんにろくな婆さんはいない。気にせず無視をしていたら、婆さんは僕に掴みかかってきた。僕はショックで思わず違う駅で降りた。

仕方が無いので徒歩で向かうことにした。15分ほど歩いていると、前方に大きな壁が見えてきた。

パレスチナは、その全域を高さ8mの壁で囲まれている。この壁を分離壁と呼ぶ。分離壁は全長700kmに及び、まるで現代に残る万里の長城だ。ただしメモリアルとしての壁では無い。文字通りパレスチナを物理的に隔離し、今でも壁としての本来の役割を果たしている「生きた」壁である。

壁の上には有刺鉄線が張り巡らされ、異様な威圧感を放っていた。僕は緊張しながら入り口へと向かったが、特に何の審査もなく、普通に徒歩で中に入れた。この壁はパレスチナから外に出る人間を見張っている訳で、その逆の流れに関心は無いのだ。

チェックポイントを抜けると、まず香辛料の匂いが鼻をついた。そしてアラブ人のタクシー運転手たちが、指を鳴らしながらわらわらと寄って来た。僕は昔訪れた、モロッコの船着場を思い出した。イスラエルでこのような光景に出くわすことはない。壁が異なる文化を隔てていることを感じさせた。運転手たちがしつこく話しかけて来たが、僕は構わず歩き続けた。

無機質なコンクリートでしかなかった壁の外側に対して、壁の内側にはカラフルな落書きが至る所に描かれている。落書きはペンキで描かれ、どれもが何らかの風刺やメッセージを放っていた。

「バンクシー」というアーティストがいる。世界的な知名度にも関わらず誰もその正体を見たことがないという、覆面芸術家だ。遊び心に満ちたストリートアートで知られており、世界中の有名美術館に勝手に自分の作品を展示して回った(そして誰も気づかなかった)ことでも有名になった。

そのバンクシーが、最初にこの壁に落書きを始めた。壁の上の兵士から銃口を向けられながらの作業だったという。それ以来、この分離壁はアーティストたちのキャンバスとなったのだ。

「俺が道を教えてやるよ!」

タクシー運転手の一人が、まだしつこく追いかけて来る。ナイキのキャップ帽を被った中年の男だ。なかなかの粘り強さである。僕も負けじと聞こえないふりをした。色鮮やかな壁画たちを背景に、キャップ帽との不毛な戦いは続いた。防弾チョッキを着た鳩と巨大なドナルド・トランプの絵を曲がったところで、探していた電飾看板が見えてきた。

「The Walled Off Hotel」。ここがパレスチナでの滞在先だ。何を隠そう、件のバンクシーが開業した宿泊施設であり、「世界一眺めが悪いホテル」という通り名を持っている。分離壁の真横に建っているので常に日当たりが悪く、どの窓からも壁しか見えないのがその由来らしい。部屋中がバンクシーのアートで埋め尽くされているとあって、コアなファンたちが世界中からやってくる高級ホテルなのだが、相部屋の安いベッドが偶然空いていたのだ。

ホテルの受付には、ペンキと梯子が置いてあった。誰でも壁に落書きができるよう、無料で貸し出しているらしい。チェックインを済ませると、一枚のチケットを渡された。なんでもこのチケットによって、バンクシーの作品を購入する権利を得られるという。試しに作品を見せてもらうと、壁を表現しているのであろう、奇妙な置物がずらっと並んでいた。正直なところ、僕にはその良さが全くわからなかった。よく地方の観光地に売られている、どこに飾るのだろうというような木彫りの彫刻を思い出した。そして値段を見て仰天した。一番小さな人差し指ほどのサイズの作品でも、このホテルに何度も泊まれるほどの価格である。僕にはまだアートは早いようだ。一応チケットだけ受け取って、ロビーで昼ご飯を食べることにした。

ロビーでホットドッグにかぶりついていると、ひっきりなしに受付に人が訪ねてくる。バックパッカー風の若者もいれば、上品なスーツを来た老夫婦もいる。だがどうやら宿泊客では無いようだ。皆、バンクシーの置物が欲しくてやってきたのだ。あんなものが欲しくてわざわざ壁を越えてきたのかと、僕はファンたちの執念に感銘を受けた。しかし受付の男性は、この購入チケットは宿泊客専用なんです、と丁重に断り続けた。置物の在庫数が限られているのだろう。

バックパックを背負った、ドレッドヘアの若者が隣に座った。目的の品が手に入らず、落胆した様子だ。僕は思わず、なんであの置物が欲しいの?と尋ねてみた。若者は驚いた顔をして、こう答えた。

「だってバンクシーは本物のアーティストだよ。本物のアーティストがつくったんだから、欲しくなるのは当然だ。君もそれ目当てで来たんだろう?」

相部屋が安かったからです、とは言えなかった。僕は散歩に出かけることにした。

ホテルを出ると、見慣れたナイキのキャップ帽がまだそこにいた。ハローフレンドと屈託の無い笑顔見せる彼に、僕は思わず吹いてしまった。街を案内してやるよ、とキャップ帽の運転手は言う。悪い値段では無かったので、僕はついに折れることにした。

ガザ地区などの紛争地域と違って、ここベツレヘムは至って安全な場所である。物価もイスラエルの半分ほどで過ごしやすく思える。ただ少し目をこらすと、そこかしこの壁に銃弾の跡が残っていることに気づく。

「あれを見ろ」とキャップ帽の運転手が窓の外を指差した。見上げるとどの建物の屋上にも、大きなポリタンクが乗っかっている。

「水源は壁の向こうにある。俺たちはそこから水を買って、ああやって屋上に備蓄してるんだ。」

話を聞くと、キャップ帽は難民キャンプの出らしい。ポリタンクが乗っかった建物は、難民たちの住む家だった。

ここでの生活はどう?と僕は尋ねた。

「最悪だ」と彼は吐き捨てるように言った。

「壁の外に出るのはとても大変だ。あの忌々しい壁が全てを隔てた。ここは、外の世界に忘れられた場所なんだ。」

忘れられた、と彼は何度かブツブツと繰り返した。

タクシーは砂利道を走り続ける。途中、「Star & Bucks」や「Stars Buck」と書かれた緑色のカフェが何軒かあった。ベツレヘムの人々はコーヒー好きらしい。

30分ほど走って、車はとある壁の前で止まった。それは壁に石を投げる若者を模した、バンクシーの有名な壁画だった。運転手はキャップ帽を脱いで壁を見上げ、「俺はバンクシーが大好きなんだ」と呟いた。

「彼のおかげで、人々がここに訪れるようになった。忘れられた壁の中を、思い出させてくれるのがバンクシーだ。」

曇り空の隙間から夕日が覗いた。太陽が柔らかな赤い光を空から投げ、それを背中で受けた壁が地上に色濃い影をつくった。

影になった足元には、壁の向こうから投げ捨てられたゴミが散乱していた。

ホテルに戻ると、相部屋の住人が戻っていた。巨漢の男はアメリカ人で、このホテルに泊まるのはもう4回目らしい。男はなぜか上裸だった。

アメリカ人は僕を見つけると、チケットを譲ってくれないか?と鼻息荒く近づいて来た。バンクシーの置物を買うための例のチケットのことだった。

「お願いだ。買わないならいいだろ。」

どうやらチケット1枚につき、1つの置物しか買えないらしい。

「わざわざここまで来たんだよ。」

彼が何度もこの地を訪れているのも、それが目的のようだ。

「なあ、頼むよ!」

上裸の巨漢が迫って来た。気圧された僕はとっさに答えた。

「いや、買うから。」

-------

入国審査とはうって変わって、テルアビブでの出国審査は厳しかった。昔の中央アジアへの渡航歴を問い詰められ、カバンの中身を全て出せと言われた。ノートPCから歯ブラシまで、審査官は僕の全てに疑いを持った。その中でも彼の目に留まったのは、奇妙な形をした、小さな置物だった。

「これはなんだ?」

審査官のギラついた瞳が僕を睨んだ。

「アートです。」

僕は慌てて答えた。

「本物のアーティストがつくったんだから、欲しくなるのは当然です。」

スキを押すと、南極で撮ったペンギンたちの写真がランダムで表示されます。